Антибиотики при воспалении лимфоузлов в паху у детей

Лимфатические узлы человека выполняют роль фильтров, не давая распространяться с лимфой по важным органам различным патогенам, попадающим в организм и находящимся в нем. Лимфоузлы также являются местами дозревания лейкоцитов – клеток иммунной системы.

Функции лимфоузлов тем более важны для ребенка как растущего, развивающегося маленького человека.

Паховые лимфатические узлы, словно сторожевики, защищают здоровье нижних конечностей, половых органов, нижних отделов кишечника.

Расположение и размеры лимфоузлов в паху у детей

В паху – кожной складке между началом бедра и низом передней брюшной стенки у субтильных детей иногда можно прощупать цепочку очень мелких – менее 5 мм подвижных, эластичных горошин средней плотности. Это и есть паховые лимфоузлы.

Наиболее крупные – верхние лимфатические узлы, расположенные выше середины паховой складки, чуть меньше – средние и маленькие – нижние. При воспалительном поражении плотность и размер лимфоузлов у ребенка увеличиваются. Выделяют 3 степени увеличения:

- 1 – 0,5-1,5 см;

- 2 – 1,5-2,5 см;

- 3 – 2,5-3,5 см.

Причины увеличения лимфоузлов паховой области

Лимфатические узлы реагируют увеличением, возникновением болезненности при пальпации (прощупывании), уплотнением, уменьшением подвижности в ответ на уже имеющуюся патологию. В данном случае болезнь располагается в тех областях, из которых лимфа притекает к паховым лимфоузлам.

Лимфаденит в паху возникает при наличии:

- инфекционно-воспалительного заболевания кожи нижних конечностей, такого, как фурункул, язва, рана, рожистое воспаление, ссадина, болезнь «кошачьей царапины»;

- воспалительного заболевания костей – остеомиелит, гнойный свищ;

- травмы нижних конечностей;

- воспаления наружных и внутренних половых органов, отделов мочевыделительной системы – уретрит, баланит, эпидидимит и орхит (у мальчиков), вагинит и вульвовагинит (у девочек), цистит;

- любых опухолей нижних конечностей (миосаркома, остеосаркома) и половых органов, онкологических заболеваний системы крови;

- специфических инфекций этих областей: сифилис, трихомониаз, лямблиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз, генитальный герпес, хламидиоз, токсоплазмоз, туберкулез, инфекционный мононуклеоз, СПИД (инфекция ВИЧ), краснуха, корь, паротит, грибковая инфекция;

- системных аутоиммунных заболеваний (ревматоидный артрит, ювенильный артрит, системная красная волчанка, дерматомиозит, аутоиммунный артериит – системный васкулит Кавасаки);

- эндокринных нарушений при наследственных болезнях накопления;

- аллергического, пеленочного дерматита у грудных детей;

- укусах насекомых.

Что вызывает воспаление лимфатических узлов?

Симптомы патологии

Симптомы развития болезни появляются не сразу – необходимо время для развития полноценного иммунного ответа лимфоузла в ответ на проникновение в него патологического агента. Это занимает примерно 10-20 дней.

Как и всякое воспаление лимфоузлов, паховый лимфаденит у детей по течению подразделяется на острый, подострый и хронический. По характеру воспаления бывает гнойным, серозным, некротическим.

По распространенности паховый лимфаденит является регионарным, но если воспаление переходит и на иные области тела, он становится распространенным, генерализованным и протекает очень тяжело.

При остром лимфадените сначала самочувствие не страдает, но постепенно узлы увеличиваются в размерах и уплотняются. Чем серьезней патология, тем большая степень увеличения возможна.

Ребенок может плохо спать, худеть, во сне наблюдается повышенная потливость. Соприкосновение с одеждой области увеличенного лимфоузла вызывает неприятные ощущения.

Появляется боль – сначала при прощупывании лимфоузла, касании, затем она может наблюдаться и в покое, что говорит о гнойном заболевании. При движениях, ходьбе тянущая боль иррадиирует (отдает) в ногу, подвздошную область со стороны поражения.

Лимфоузлы могут спаяться между собой в конгломераты. Иногда наблюдается флюктуация, что прямо указывает на наличие гноя в лимфатических узлах, развитие аденофлегмоны. Возможен прорыв гноя наружу с образованием свища.

Местные симптомы в виде увеличения, болезненности паховых лимфоузлов, покраснения и отечности кожи над ними усиливаются за счет нарастания общих симптомов, что говорит об утяжелении заболевания. Появляются лихорадка от субфебрильной до высокой, головная боль, сниженный аппетит, слабость, вплоть до нарушений сознания.

В самих лимфоузлах гнойные процессы практически не развиваются, являясь лишь следствием гнойных поражений иных органов и переносом гноя током лимфы в узел.

При хроническом лимфадените в паху все симптомы сглажены, протекают длительно – более 1-2 недель, иногда почти незаметны. Боли может не быть совсем. Но это не значит, что болезнь протекает легко.

Хронический лимфаденит часто сопутствует серьезным заболеваниям, и именно благодаря наличию воспаления лимфоузлов в паху такое заболевание можно заподозрить. Поэтому в случае увеличения паховых лимфатических узлов с одной или с обеих сторон необходимо сразу обратиться за медицинской помощью.

Мнение эксперта

Ирина Катыкова

Врач-педиатр, детский невропатолог

Задать вопрос

У вас остались вопросы о здоровье вашего ребенка? Задайте их прямо тут на сайте и мы обязательно ответим!

Диагностика пахового лимфаденита

При увеличенном, неподвижном, плотном лимфоузле или узлах в паху подозревают опухолевое заболевание. Для его исключения проводят диагностику состояния внутренних органов, отток лимфы от которых идет в зону этих лимфоузлов.

Симптомы позволяют поставить предварительный диагноз серозного, гнойного лимфаденита или его осложнения. Но для назначения адекватной терапии необходима точная диагностика с выявлением причины поражения паховых лимфоузлов.

Поэтому после расспроса с выяснением анамнеза заболевания, осмотра и пальпации ребенка врач должен назначить:

- Клинический анализ крови. Он покажет изменения в составе лейкоцитов – иммунных клеток, что позволит определить характер заболевания: вирусное, бактериальное, аллергическое, аутоиммунное или опухолевое. Изменения количественного состава и качества других клеток крови также способствует постановке правильного диагноза. Например, сопутствующая анемия может указывать на опухолевую природу поражения, невысокая СОЭ – на хроническую инфекцию, высокая – на остро текущий процесс.

- Биохимический анализ крови. Врач назначит исследование тех ее составляющих (белков, липидов, углеводов, электролитов, ферментов), уровень которых может подсказать, верно ли подозрение на заболевание того или иного внутреннего органа. Например, такие составляющие, как С-реактивный белок, ревматоидный фактор могут говорить об аутоиммунных поражениях, креатинин, мочевина – о поражениях мочевыделительной системы, различные липиды – о наследственных болезнях накопления.

- Анализ крови на специфические инфекции. Есть анализы на выявление самих возбудителей в организме, их генетического материала, например, ДНК (ПЦР-диагностика). При выделении бактериального возбудителя из организма проводят также анализ на его чувствительность к антибиотикам, чтобы выбрать адекватное лечение. Проводят выявление уровня антител к соответствующим возбудителям – грибкам, вирусам, бактериям, паразитам.

- Общий анализ мочи, в случае подозрения на инфекции или опухоли мочевыводящих путей.

- Ультразвуковое исследование паховых лимфоузлов визуализирует их структуру, наличие гнойных изменений, очаговые опухолевые поражения. Проводят также УЗИ органов брюшной полости, малого таза для установления их патологических изменений.

- При подозрении на туберкулезную этиологию заболевания проводят туберкулиновые пробы, рентгенологическое исследование. Возможно также осуществление компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии как самих воспаленных лимфоузлов, так и соответствующих внутренних органов, патологию которых подозревают в качестве причины поражения паховых лимфоузлов.

- Биопсию лимфоузла проводят, если есть сомнения относительно опухолевого или инфекционного заболевания как причины пахового лимфаденита.

У ребенка увеличились лимфоузлы, почему и что делать?- Доктор Комаровский

Терапия воспаления лимфоузлов в паху у детей

В случае появления у ребенка любого необычного округлого выпирания в паховой складке следует немедленно обратиться к врачу. Даже безболезненное образование может говорить о серьезном заболевании, таком, как опухоль. Врач поможет дифференцировать увеличение паховых лимфоузлов у ребенка от паховой грыжи, которая так же требует медицинского вмешательства.

При развитии пахового лимфаденита детям необходим строгий постельный режим.

Приступать к лечению воспалительных изменений паховых лимфоузлов можно только после установления конкретной причины, вызвавшей это заболевание. Терапия должна быть направлена, прежде всего, на ее устранение.

В зависимости от этиологии болезни применяют:

- антибиотики в соответствии с установленной к ним чувствительностью бактериального возбудителя, чаще всего используют современные антибиотики широкого спектра действия – макролиды, цефалоспорины;

- противовирусные средства – Виферон, Циклоферон;

- противотуберкулезные препараты;

- противоопухолевую терапию (химио-, лучевую);

- глюкокортикостероиды и другие иммунодепрессанты – средства, подавляющие иммунитет, в случае аллергических поражений или аутоиммунных заболеваний;

- антисептическую обработку при наличии ран нижних конечностей.

В комплексном лечении используют общие противовоспалительные, например, нестероидные средства (Парацетамол, Ибупрофен, Нимесулид). Проводят симптоматическую терапию, направленную на снижение температуры, принимают общеукрепляющие (витамины и минеральные комплексы), противоотечные – противоаллергические средства (Лоратадин, Зиртек, Фенистил, Эриус).

По согласованию с врачом и только в стадии серозного воспаления лимфоузлов проводят местное лечение, направленное на его уменьшение: сухое тепло, компресс с мазью Вишневского.

Для снятия болевого синдрома иногда используют новокаиновую блокаду, которую осуществляет только врач.

При гнойном воспалении, развивающемся обычно после 3-4 дня поражения лимфоузла и характеризующемся высокой температурой, сильной болезненностью паховых лимфоузлов, покраснением кожи над ними, нарушением общего состояния ребенка, любые тепловые процедуры противопоказаны.

В этом случае требуется хирургическое лечение, которое проводят только в стационаре. Производят вскрытие воспаленного лимфоузла (аденофлегмоны или абсцесса), промывание, очищение полости от гноя растворами антисептиков, дезинфектантов. Лимфоузел может быть удален. На несколько дней после операции хирург оставляет в ране дренаж, чтобы обеспечить выход гноя наружу и продолжить ее промывание во избежание усиления нагноения. Внутрь или внутримышечно вводят антибиотики с той же целью.

Из дополнительных методов лечения при паховом лимфадените, кроме его развившихся гнойных форм, либо для улучшения репаративных, обменных процессов после хирургической операции на лимфоузле используют физиотерапию, которую назначает только врач: электрофорез лекарственных средств, УВЧ, лечение гальваническим током.

Для улучшения иммунитета ребенок школьного возраста дополнительно принимает внутрь отвар или настой ромашки или шалфея из расчета 1 ст.л. травы на 1 ст. кипятка.

Компрессы или примочки с травами, обладающими противовоспалительным, антибактериальным, рассасывающим эффектом, можно использовать в дополнение к основной терапии лишь при негнойном лимфадените паховых лимфоузлов. В таком случае ребенку полезен компресс, для которого смачивают соком одуванчика марлю, сложенную в несколько слоев, и 2 раза в день накладывают на пару часов на зону воспаления.

Аналогично действует компресс из листьев мяты, измельченных до состояния кашицы.

Иммуностимулирующим эффектом обладает настойка эхинацеи по 10 кап. 4 раза в день, принимаемая внутрь. Ее можно купить в аптеке или сделать раствор самостоятельно. Но спиртовые настойки детям, особенно до 12 лет, применять нежелательно. Ребенку подойдет чай с ягодами шиповника или рябины по ¼ ст. на прием. Их настой готовят из расчета 1 ст. л. ягод на 1 ст. кипятка, отвар приготавливают путем кипячения ингредиентов в тех же пропорциях на водяной бане под крышкой в течение 10 мин.

При отсутствии у ребенка высокой температуры при паховом лимфадените возможно проведение фитованн, обеспечивающих уменьшение болей. Для этого используют отвары трав зверобоя, шалфея, череды, лаванды, березовых листьев.

При серозном паховом лимфадените на фоне адекватной терапии его симптомы исчезают через неделю или 2. При развитии гнойного процесса полное восстановление самочувствия ребенка после хирургического лечения происходит в пределах месяца.

Возможные осложнения

Осложнением можно считать нагноение паховых лимфоузлов, требующее хирургического вмешательства. Особенно опасна аденофлегмона – гнойное воспаление подкожной клетчатки в области лимфоузла, которая в отличие от абсцесса не имеет капсулы, ограничивающей распространение гноя.

Гнойный процесс в области пахового лимфоузла в отсутствие правильного лечения может с током лимфы и крови распространиться в другие органы, вызывая остеомиелит, энцефалит, менингит, пневмонию, гнойные артриты. Смертельно опасным осложнением является сепсис – генерализованное распространение инфекции по всему организму.

При локализованном процессе в лимфоузле, его хроническом, длительном течении возможно постепенное замещение лимфоидной ткани узла на соединительную, при котором лимфоузел уже не выполняет своих функций. В таком случае развивается лимфостаз – невозможность оттока лимфы из пораженной области. Проявляется он нарастанием отечности, чувства распирания в соответствующей зоне тела. Лечение эффективно лишь при хирургическом вмешательстве.

Профилактика: как предотвратить паховый лимфаденит

Профилактика пахового лимфаденита у детей заключается в необходимости предотвращения заболеваний, которые провоцируют его развитие – инфекций органов мочевыделительной, половой системы, нижних конечностей, аллергических реакций. Если все же заболевание развилось, необходимо его своевременное и адекватное лечение под контролем врача.

Нужно приучить ребенка соблюдать личную гигиену, в том числе, при общении с домашними животными, вести здоровый, физически активный образ жизни, не перегреваться и не переохлаждаться, избегать контактов с инфекциями.

Не стоит носить узкую, синтетическую обувь и одежду (белье, джинсы), которая может натереть кожу в паху, что может привести к лимфадениту в этой зоне.

Полезны общеукрепляющие, закаливающие процедуры, прием витаминно-минеральных комплексов по возрасту ребенка.

Следует помнить, что для ребенка опасен не сам паховый лимфаденит, а заболевания, которые являются его причиной, а также возможные осложнения, вызванные воспалением лимфоузлов в паху. Поэтому для сохранения здоровья ребенка необходимы адекватные его возрасту профилактические методы и своевременное, правильно выбранное лечение соответствующей патологии.

Воспаление лимфоузла – лимфаденит – следствие проникновения в лимфоузел вирусной, бактериальной или грибковой инфекции.

Лимфатические узлы в организме – органы иммунной системы. Они расположены в следующих анатомических областях: на шее, в надключичных и подключичных областях, подмышечных, паховых, локтевых и подколенных зонах. Это группы пальпируемых лимфоузлов, которые располагаются в подкожной клетчатке. При увеличении и воспалении они могут быть замечены самим пациентом, а также пропальпированы специалистом.

В норме лимфатические узлы имеют округлую, овальную, бобовидную или продолговатую форму, не пальпируется, их размеры – от 0,5 до 5–6 мм. Лимфатические узлы могут располагаться в подкожной клетчатке, а также внутри грудной и брюшной полостей, в забрюшинном пространстве. В этом случае для подтверждения диагноза потребуется проведение различных инструментальных методов диагностики (УЗИ, компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии).

СОДЕРЖАНИЕ

Клинические проявления заболеваний лимфатических узлов

Отличие лимфаденита от лимфаденопатии

В каких случаях воспаляются лимфоузлы на шее

Какая диагностика необходима при увеличении лимфоузлов на шее

С чем необходимо дифференцировать шейный лимфаденит

Какими антибиотиками лечат воспаления лимфоузлов на шее

Пенициллины

Макролиды

Цефалоспорины

Хинолоны

Тетрациклины и доксициклины, метациклины

Клинические проявления заболеваний лимфатических узлов

Проявлением воспаления лимфоузлов выступают такие признаки, как: увеличение лимфоузла в размерах (до 1–2 см и более), болезненность, изменение кожи над лимфоузлом в виде покраснения, отечности, местной гипертермии. В случае воспаления шейных лимфатических узлов часто присоединяется боль при глотании.

Следует отметить, что не всякое увеличение лимфатических узлов в размерах – признак лимфаденита (воспаления). Существует обширная группа патологий лимфатических узлов – генерализованная и локальная лимфаденопатия, которая сопровождается увеличением одной или нескольких групп лимфатических узлов.

При генерализованной лимфаденопатии происходит увеличение нескольких групп лимфатических узлов (например, шейных, подключичных, паховых). Генерализованная лимфаденопатия может иметь инфекционную и опухолевую причину. При таких инфекциях, как ВИЧ, сифилис, инфекционный мононуклеоз, генерализованная цитомегаловирусная инфекция, токсоплазмоз, туберкулез возникает увеличение нескольких групп лимфатических узлов. При опухолевой генерализованной лимфаденопатии диагностируют различные лимфопролиферативные заболевания: лимфогранулематоз, различные лимфомы и множественные метастазы злокачественных опухолей. Большинство лимфопролиферативных заболеваний сопровождается ознобами, ночными потами, снижением массы тела, общей слабостью, увеличением лимфатических узлов до 3–4 см в диаметре.

Локальная лимфаденопатия тоже может быть результатом наличия инфекции в лимфоидной ткани (например, при болезни кошачьей царапины – бартонеллезе, при первичном сифилисе) и иметь опухолевое происхождение (например, метастаз в левый надключичный лимфатический узел при раке желудка). Таким образом, большинство случаев увеличения лимфатических узлов – следствие общих или локальных инфекционных процессов, также они имеют опухолевую природу.

В редких случаях увеличение лимфатических узлов может быть обусловлено приемом таких лекарственных средств, как аллопуринол, атенолол и каптоприл, бисептол, карбамазепин и других. При некоторых аутоиммунных процессах в организме (ревматоидный артрит, системная красная волчанка) тоже возможна лимфаденопатия (ЛАП).

Отличие лимфаденита от лимфаденопатии

Основное отличие лимфаденита от лимфаденопатии состоит в том, что при ЛАП увеличивается одна или несколько групп лимфатических узлов, а при лимфадените происходит воспалительная реакция в самой ткани узла, которая сопровождается не только его увеличением, но и болезненностью, изменением состояния кожи над ним в виде покраснения, уплотнения, повышением местной, а иногда и общей температуры. В тяжелых случаях возможен переход гнойного воспаления на окружающую клетчатку с формированием флегмоны, наличие которой требует срочного хирургического вмешательства.

Применение антибиотиков при лимфаденитах эффективно при наличии бактериальных инфекций. Возбудителями таких инфекций выступают стрептококки, стафилококки, кишечная палочка, протей, синегнойная палочка, пневмококки, фузобактерии, клебсиеллы, энтерококки, хламидии и другие, а также микробные ассоциации различных бактерий.

В некоторых случаях изначально возникает вирусное воспаление (вызванное, например, герпесвирусами или аденовирусами) с вторичным присоединением микробной флоры. В этих случаях использование антибиотиков тоже будет эффективно.

В каких случаях воспаляются лимфоузлы на шее?

В области подкожной клетчатки шеи существует несколько групп лимфатических узлов: подбородочные, поднижнечелюстные, нижнечелюстные, поверхностные и глубокие шейные (расположены на боковых поверхностях шеи), лицевые щечные, околоушные, затылочные, сосцевидные (заушные), надключичные. В них осуществляется отток лимфы с таких зон, как:

- кожа и подкожная клетчатка лица, волосистой части головы и шеи;

- органы полости рта – зубы, язык, слизистая губ и рта;

- слизистая носа и его придаточных пазух;

- миндалины, небные дужки, язычок, глотка, гортань;

- наружное, среднее и внутреннее ухо;

- конъюнктива и кожа глаз.

Поэтому причиной воспаления лимфоузлов на шее могут быть:

- гнойничковые болезни кожи лица, волосистой части головы и шеи;

- глубокий кариес и пульпит, флюс (приводят к одонтогенному лимфадениту);

- некоторые стоматиты;

- синуситы – гаймориты, этмоидиты, фронтиты, сфеноидит;

- фарингиты, тонзиллиты, ларингиты, отиты.

Какая диагностика необходима при увеличении лимфоузлов на шее?

Как при любой возникшей патологии, клинический осмотр пациента врачом важен. Для постановки правильного диагноза доктор детализирует жалобы по сроку возникшей патологии, наличию болезненности лимфатических узлов и лихорадки, боли при глотании, уточняет сведения о перенесенных простудах, было ли снижение массы тела, контакт с кошками. Также специалист выясняет наличие сопутствующих заболеваний, какие лекарственные средства принимает пациент, узнает его род занятий, факт выезда в эндемичные по некоторым инфекциям страны.

При физикальном обследовании проводятся осмотр ротоглотки на предмет наличия воспаления в глотке и миндалинах, высыпаний на коже и видимых слизистых, выполняется оценка состояния зубов и десен, пальпация всех групп лимфатических узлов с определением размеров, степени уплотнения, болезненности, спаянности с окружающими тканями, определяется наличие измененной кожи над узлами и в зонах лимфооттока. Методами перкуссии и аускультации проводится исследование состояния органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, проводится пальпация живота и селезенки.

Из лабораторных методов диагностики важен клинический анализ крови. При гнойных лимфаденитах характерно повышение уровня лейкоцитов с увеличением количества определенных нейтрофилов, лимфоцитов. При таком заболевании как инфекционный мононуклеоз, ведущий признак которого – увеличение лимфоузлов на шее и ангина, в анализе крови выявляются атипичные мононуклеары.

Для углубленного диагностического поиска с целью определения причины воспаления лимфоузлов пациенту могут быть назначены исследования крови на различные инфекции (токсоплазмоз, ВИЧ, сифилис, вирусные гепатиты и многие другие). Для определения источника воспаления в ротоглотке часто прибегают к консультациям отоларинголога и стоматолога.

С чем необходимо дифференцировать шейный лимфаденит?

За лимфаденит шеи чаще всего могут быть ошибочно приняты сиалоаденит (воспаление слюнной железы), срединные и боковые кисты шеи, липомы (доброкачественные опухоли жировой ткани).

Для дифференциального диагноза лимфаденита от опухолевой лимфаденопатии и других заболеваний в отдельных случаях пациенту могут быть предложены УЗИ лимфатических узлов, биопсия, МРТ или КТ.

Не во всех случаях первопричину шейного лимфаденита легко и просто определить, поэтому при воспалении лимфоузлов на шее назначаются антибиотики.

Какими антибиотиками лечат воспаления лимфоузлов на шее?

Антибиотики при воспалении лимфоузлов представлены следующими группами:

Пенициллины

Пенициллины – антибиотики бактерицидного действия, которые содержат в химической структуре бета-лактамное кольцо. Бактерицидное действие заключается в необратимой гибели микробов путем разрушения их клеточной стенки. К ним относятся пенициллины природные и полусинтетические, а также комбинированные

- Пенициллин короткого и пролонгированного действия (бициллины), феноксиметилпенициллин (в лечении лимфаденита на современном этапе принимаются редко).

- Амоксициллин в капсулах, таблетках и суспензии для детей в дозах 125 мг, 250 и 500 мг. Принимать его следует взрослым по 500 мг 3 раза в сутки или 1000 мг 2 раза в сутки. Амоксициллин детям назначается индивидуально в зависимости от тяжести инфекции, возраста и массы тела.

- Амоксициллин с клавулановой кислотой («Флемоксин», «Аугментин», «Амоксиклав», «Панклав», «Бетаклав»). Наличие клавулановой кислоты в данном комплексе повышает устойчивость антибиотика амоксициллина к разрушению пенициллиназами – ферментами некоторых бактерий. Разовые дозы этих антибиотиков эквивалентны 125, 250, 500 и 1000 мг амоксициллина. Взрослые в большинстве случаев принимают препарат по 625 мг 3 раза в день через равные промежутки времени или по 875 мг 2 раза в день через 12 часов. Длительность приема составляет 5–10 дней. Для детей разовые и суточные дозы определяются индивидуально в зависимости от возраста и массы тела, для малышей предпочтительно назначение суспензий или сиропа данного препарата. С учетом фармакодинамики данного антибиотика кратность приема препаратов амоксициллина составляет 2–3 раза в сутки.

- Ампициллин. Выпускается в таблетках, суспензии для приема внутрь и во флаконах для инъекций. Разовая доза для детей составляет 125–250 мг, для детей до 20 кг рассчитывается индивидуально (12,5–25 мг на 1 кг массы тела). Для взрослых разовая доза ампициллина составляет 500–750 мг. Кратность приема антибиотика – 4 раза в сутки.

- Оксациллин и ампиокс (комбинация оксациллина и ампициллина).

Общие свойства всех пенициллинов – низкая токсичность, возможность применения у детей и беременных. Ограничение применения антибиотиков данной группы – непереносимость в анамнезе либо положительная внутрикожная проба при определении чувствительности на инъекционные пенициллины.

При подозрении на инфекционный мононуклеоз – вирусную инфекцию, которая вызвана вирусом Эпштейна-Барр, – необходимо исключить использование амоксициллинов и ампициллина, так как возможно появление распространенной сыпи на коже.

Макролиды

Макролиды – антибиотики природного и полусинтетического происхождения, которые содержат в своей структуре лактонное кольцо. Данная группа антибиотиков обладает бактериостатическим действием: они вызывают торможение размножения патогенных бактерий путем задержки синтеза белка в клетках микроорганизмов. В больших концентрациях макролиды оказывают бактерицидное действие.

Данная группа антибиотиков воздействует на инфекции респираторного тракта и осложнения, вызванные грамположительной флорой и атипичными бактериями, которые размножаются внутри клеток респираторного тракта (хламидии, легионеллы, микоплазмы).

Применение некоторых макролидов возможно у детей и беременных, так как по сравнению с другими группами антибактериальных препаратов макролиды менее токсичны.

Недостаток применения некоторых макролидов – низкая кислотоустойчивость и снижение активности антибактериального действия за счет разрушающего воздействия желудочного сока. По этой причине большинство макролидов рекомендуется принимать за 1 час до еды или через 2 часа после, запивать достаточным количеством воды. К макролидам относятся следующие препараты:

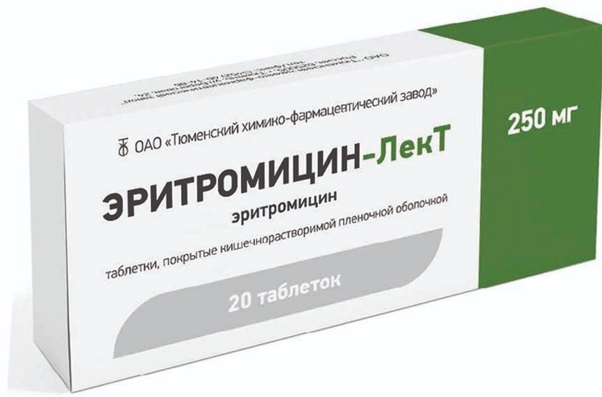

- Эритромицин в таблетках по 250 и 500 мг. Суточная доза данного средства составляет 1,0–2,0 г, кратность приема – 4 раза в сутки. Применение эритромицина возможно у детей и беременных.

- Кларитромицин. Выпускается в дозах по 250 и 500 мг в таблетках и в суспензии для детей в дозе 125 мг/5 мл (препарат «Клацид»). Режим дозирования индивидуальный. Разовая доза для взрослых – 250 мг или 500 мг, для детей рассчитывается в зависимости от массы тела и возраста, тяжести инфекции. Кратность приема – 2 раза, длительность терапии определяется индивидуально и составляет 7–14 дней. Применение кларитромицина у беременных в первом триместре противопоказано, во втором и третьем триместрах следует учесть целесообразность применения в связи с наличием рисков для плода. Кларитромицин вызывает усиление чувствительности кожи к солнечным лучам, поэтому загар и пребывание на солнце в период лечения противопоказаны. Терапия кларитромицином требует исключить сочетанное применение лекарственных средств из группы статинов (снижающих уровень холестерина), некоторых антигистаминных препаратов (астемизола, терфенадина). С осторожностью необходимо назначать кларитромицин при болезнях печени и почек, сердечных аритмиях.

- Азитромицин («Азимед», «Сумамед», «Хемомицин», «Фромилид», «Азивок», «Азитрокс»). Ассортимент препаратов азитромицина – большой: в таблетках и капсулах по 250 и 500 мг, а также в суспензиях для детей. Препарат обладает широким спектром действия, создает высокие концентрации в патологических тканях, удобен в применении: достаточно однократного применения в сутки. Действие азитромицина продолжается на протяжении 5–7 дней после окончания приема, поэтому обычно его принимают от 3 до 5 дней. Эффект применения азитромицинов зависит от времени приема пищи и антибиотика. Азитромицин необходимо принимать за час до или через 2 часа после еды, запивать водой.

- Джозамицин («Вильпрафен Солютаб») – по 500 мг в таблетках и суспензии. Кратность приема джозамицина составляет 2 раза в сутки, антибактериальный препарат не опасен для беременных.

- Мидекамицин («Макропен» по 400 мг) – эффективный антибактериальный препарат для лечения лимфаденитов у детей и взрослых, так как обладает широким спектром действия на грамположительную и грамотрицательную флору, а также на внутриклеточные патогенные микроорганизмы. Выпускается в таблетках и суспензии. Режим дозирования для взрослых составляет 400 мг 3 раза в день, для детей – 30–50 мг на 1 кг веса в сутки в два приема.

- Рокситромицин («Рулид»). Возможно применение рулида у взрослых в разовой дозе по 150 мг 2 раза в сутки. У детей дозирование рокситромицина составляет 5–8 мг/кг в сутки в 2 приема в течение 7–10 дней. Формы выпуска – таблетки для приема внутрь и приготовления суспензии.

Цефалоспорины

Цефалоспорины – бактерицидные бета-лактамные антибиотики. Обладают широким спектром антибактериального действия, высокой активностью, в большинстве случаев хорошо переносятся пациентами, малотоксичны. Имеют перекрестную аллергию с антибиотиками пенициллинового ряда, поэтому при установленной непереносимости пенициллинов не назначаются.

Как и другие антибиотики, могут вызывать псевдомембранозный колит, проявляющийся диареей.

Существует 5 поколений цефалоспоринов, назначение которых возможно при лимфаденитах:

- Цефалексин – выпускается в капсулах по 250 и 500 мг, а также в суспензии. Дозирование для взрослых составляет 250–500 мг 4 раза в сутки на протяжении 7–10 дней, для детей суточная доза составляет 25–100 мг/кг и делится на 4 приема.

- Цефуроксим («Зиннат»). Возможен прием в таблетках по 250 и 500 мг и суспензии для детей по 125 мг/5 мл. Препарат следует принимать во время еды 2 раза в день. Разовая доза для взрослых составляет 250–500 мг, для детей – 30 мг/кг в сутки в 2 приема.

- Цефиксим («Супракс», «Панцеф», «Цефорал Солютаб»), цефтибутен («Цедекс»). Цефалоспорины 3 поколения выпускаются в капсулах и порошках для приготовления суспензий. Для взрослых режим дозирования составляет 200 мг 2 раза в день или 400 мг в сутки, для детей суточная доза составляет 8 мг/кг, делится на 2 приема.

- Цефепим («Максипим», «Максицеф»), «Зефтера» и «Зинфоро» – инъекционные формы 4 и 5 поколений цефалоспоринов, которые воздействуют на особые штаммы стафилококка.

Хинолоны

Хинолоны – антибиотики бактерицидного действия, которые нарушают синтез ДНК микробных клеток, обладают широким спектром действия, активны в отношении грамотрицательных бактерий, стафилококков, большинства грамположительных бактерий, анаэробов, внутриклеточных микроорганизмов.

Существует 4 поколения хинолонов, представители первого поколения – нефторированные, остальные – фторированные (фторхинолоны). Большинство фторхинолонов не используется в лечении у детей и подростков до 18 лет. Они противопоказаны беременным и кормящим, имеют токсическое влияние на органы ЖКТ (проявляется тошнотой, изжогой, диареей, болями в эпигастрии), вызывают головокружение и головную боль, кандидоз, псевдомембранозный колит.

Несмотря на наличие побочных эффектов, некоторые антибиотики фторхинолонового ряда способны создавать высокие концентрации в лимфоидной ткани. Поэтому в лечении шейных лимфаденитов используют такие фторхинолоны, как:

- Ципрофлоксацин – по 250–500 мг 2 раза в сутки 5–10 дней (в зависимости от тяжести инфекции).

- Офлоксацин («Заноцин», «Таривид»). Выпускается в таблетках по 200 и 400 мг. Режим дозирования – 200 мг 2 раза в сутки или 400 мг 1–2 раза в сутки в течение 5–10 дней.

- Левофлоксацин – таблетки по 500 и 250 мг. Режим дозирования составляет по 500 мг 1 раз в сутки на протяжении 5–10дней.

- Спарфлоксацин – по 200 мг или 400 мг в сутки длительностью 5–10 дней.

- Моксифлоксацин – по 400 мг 1 раз в сутки в течение 5–10 дней.

В период приема всех фторхинолонов запрещается загорать и подвергаться инсоляции, так как возможно появление фототоксических реакций во время лечения данной группой антибиотиков. При наличии признаков тендинитов (боли в конечностях по ходу сухожилий) прием фторхинолонов следует прекратить.

Тетрациклины и доксициклины, метациклины

Тетрациклины и доксициклины («Юнидокс Солютаб»), метациклины. Препараты данной группы обладают широким спектром действия. Они более дешевые в сравнении с другими антибиотиками.

Детям назначение препаратов данной группы нецелесообразно, противопоказаны они и беременным, кормящим. Режим дозирования тетрациклина не совсем удобен: 250 мг 4 раза в сутки или 500 мг 2 раза сутки. С учетом дозы в одной таблетке необходимо принять не менее 10 таблеток в сутки. Прием доксициклинов более комфортен для пациентов: 100 мг 2 раза в день (2 капсулы или таблетки в сутки).

У тетрациклина и доксициклина тоже присутствует фотосенсибилизирующее действие, поэтому пребывание на солнце в период лечения нежелательно.

Наиболее эффективными антибиотиками при воспалении лимфоузлов считаются те, которые порекомендует врач после полноценного клинического осмотра пац