Асептическим воспалением слизистых сумок

ÐÑÑÑиÑÑ — воÑпаление ÑлизиÑÑÑÑ Ð¸ ÑиновиалÑнÑÑ ÑÑмок; бÑваÑÑ Ñ Ð²ÑÐµÑ ÑелÑÑÐºÐ¾Ñ Ð¾Ð·ÑйÑÑвеннÑÑ Ð¶Ð¸Ð²Ð¾ÑнÑÑ .

- У коÑов пÑеимÑÑеÑÑвенно поÑажаеÑÑÑ Ð¿ÑедзапÑÑÑÐ½Ð°Ñ Ð±ÑÑÑа, неÑколÑко Ñеже Ñ Ð½Ð¸Ñ Ð²ÑÑÑеÑаÑÑÑÑ Ð±ÑÑÑиÑÑ Ð² облаÑÑи коленного и ÑкакаÑелÑного ÑÑÑÑавов, маклока и ÑелноÑной коÑÑи.

- У лоÑадей наиболее ÑаÑÑо бÑÐ²Ð°ÐµÑ Ð²Ð¾Ñпаление бÑÑÑ Ñ Ð¾Ð»ÐºÐ¸, заÑÑлка, локÑевого и пÑÑоÑного бÑгÑов и дÑ.

ÐÑÑÑиÑÑ ÑазвиваÑÑÑÑ Ð³Ð»Ð°Ð²Ð½Ñм обÑазом на поÑве закÑÑÑÑÑ Ð¸ оÑкÑÑÑÑÑ Ð¼ÐµÑ Ð°Ð½Ð¸ÑеÑÐºÐ¸Ñ Ð¿Ð¾Ð²Ñеждений. Реже они возникаÑÑ Ð² ÑезÑлÑÑаÑе ÑаÑпÑоÑÑÑÐ°Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð³Ð½Ð¾Ð¹Ð½Ð¾Ð³Ð¾ пÑоÑеÑÑа Ñ Ð¾ÐºÑÑжаÑÑÐ¸Ñ Ñканей, а иногда вÑледÑÑвие гемаÑогенной инÑекÑии (бÑÑÑеллез, ÑÑбеÑкÑлез, мÑÑ, ÑепÑÐ¸Ñ Ð¸ дÑ.).

ТÑÐ°Ð²Ð¼Ñ Ð±ÑÑÑ Ñ ÐºÑÑпного ÑогаÑого ÑкоÑа ÑаÑе возникаÑÑ, когда живоÑнÑÑ ÑодеÑÐ¶Ð°Ñ ÑкÑÑенно, на ÑвеÑдÑÑ , оÑобенно железобеÑоннÑÑ , Ð¿Ð¾Ð»Ð°Ñ Ð±ÐµÐ· подÑÑилки и мÑгкого покÑÑÑиÑ, коÑоÑко пÑивÑзÑваÑÑ. ÐÑи беÑподÑÑилоÑном ÑодеÑжании ÑазвиваÑÑÑÑ Ð¿ÑеимÑÑеÑÑвенно подкожнÑе бÑÑÑиÑÑ Ð½Ð° доÑÑалÑной ÑÑоÑоне запÑÑÑного ÑÑÑÑава и лаÑеÑалÑной — ÑкакаÑелÑного. Ð ÑÑÐ¸Ñ ÑÑловиÑÑ Ð¿ÑекаÑпалÑнÑе бÑÑÑиÑÑ Ð·Ð°ÑегиÑÑÑиÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ñ Ñ 6-11% коÑов.

ÐÑÑÑÑ Ñ Ð»Ð¾Ñадей повÑеждаÑÑÑÑ, как пÑавило, вÑледÑÑвие непÑавилÑной ÑкÑплÑаÑаÑии (плоÑ

Ð°Ñ Ð¿Ñигонка ÑбÑÑи, непÑавилÑÐ½Ð°Ñ Ð·Ð°Ð¿ÑÑжка и Ñедловка, пÑивÑзÑвание лоÑади к впеÑеди движÑÑейÑÑ Ð¿Ð¾Ð²Ð¾Ð·ÐºÐµ и Ñ. д.) и Ñеже — в ÑезÑлÑÑаÑе ÑлÑÑайнÑÑ

ÑÑавм.

Ð ÑазвиÑÐ¸Ñ Ð±ÑÑÑиÑов пÑедÑаÑполагаÑÑ: иÑÑоÑение, Ñнижение обÑей ÑезиÑÑенÑноÑÑи оÑганизма и ÑÑÑойÑивоÑÑи Ñканей к меÑ

аниÑеÑким повÑеждениÑм и инÑекÑии.

СледÑÐµÑ Ð¾ÑмеÑиÑÑ, ÑÑо закÑÑÑÑе ÑÑÐ°Ð²Ð¼Ñ Ð±ÑÑÑ Ð² знаÑиÑелÑной ÑÑепени ÑпоÑобÑÑвÑÑÑ ÑазвиÑÐ¸Ñ Ð±ÑÑÑиÑов гемаÑогенного пÑоиÑÑ

ождениÑ, в ÑаÑÑноÑÑи бÑÑÑеллезного бÑÑÑиÑа.

Ðо клиниÑеÑким пÑизнакам и ÑеÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð±ÑÑÑиÑÑ Ð¿Ð¾Ð´ÑазделÑÑÑ Ð½Ð° аÑепÑиÑеÑкие и гнойнÑе, оÑÑÑÑе и Ñ

ÑониÑеÑкие.

Â

ÐÑепÑиÑеÑкие бÑÑÑиÑÑ. Ðни пÑоÑекаÑÑ Ð² оÑÑÑой и Ñ ÑониÑеÑкой ÑоÑме. Ðо ÑкÑÑÑдаÑÑ Ð¸ паÑомоÑÑологиÑеÑким изменениÑм Ð¸Ñ Ð´ÐµÐ»ÑÑ Ð½Ð° ÑеÑознÑе, ÑеÑозно-ÑибÑинознÑе, ÑибÑинознÑе, ÑибÑознÑе и оÑÑиÑиÑиÑÑÑÑие.

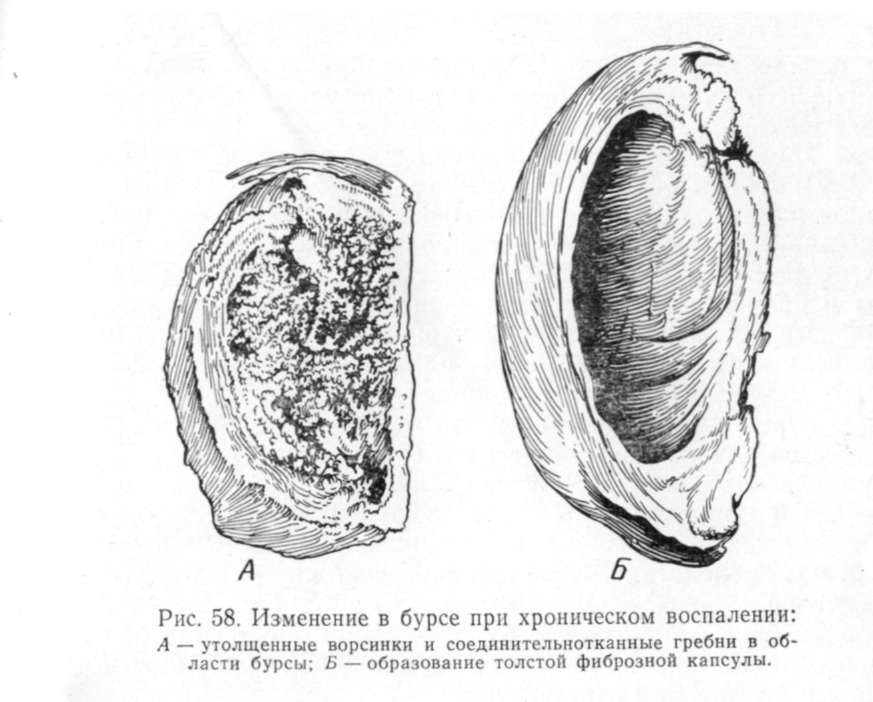

ÐаÑогенез. Ð ÑезÑлÑÑаÑе закÑÑÑого повÑÐµÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð±ÑÑÑÑ Ð² ней ÑазвиваеÑÑÑ Ð°ÑепÑиÑеÑкое воÑпаление. СÑенки бÑÑÑÑ Ð¸ окÑÑжаÑÑие Ñкани оÑекаÑÑ, инÑилÑÑÑиÑÑÑÑÑÑ ÐºÐ»ÐµÑками, а в полоÑÑÑ Ð±ÑÑÑÑ Ð² завиÑимоÑÑи Ð¾Ñ ÑÑепени воÑÐ¿Ð°Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²ÑпоÑÐµÐ²Ð°ÐµÑ ÑеÑознÑй, ÑеÑозно-ÑибÑинознÑй или ÑибÑинознÑй ÑкÑÑÑдаÑ. ÐÑи ÑÑÑÑанении пÑиÑин и ÑвоевÑеменном леÑении воÑпалиÑелÑнÑе ÑÐ²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾ÑÑепенно иÑÑезаÑÑ, ÑкÑÑÑÐ´Ð°Ñ ÑаÑÑаÑÑваеÑÑÑ Ð¸ бÑÑÑа пÑÐ¸Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ñ Ð² ноÑмÑ. ÐÑи Ñ ÑониÑеÑком ÑеÑозном или ÑеÑозно-ÑибÑинозном бÑÑÑиÑе на ÑлизиÑÑой бÑÑÑÑ Ð¾Ð±ÑазÑÑÑÑÑ ÑоединиÑелÑноÑканнÑе ÑазÑаÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² виде валиков, гÑебней и пеÑемÑÑек, воÑÑинки ÑÑолÑаÑÑÑÑ, а ÑÑенка бÑÑÑÑ Ð¸ паÑабÑÑÑалÑнÑе Ñкани пÑоÑаÑÑаÑÑ Ð¼Ð¾Ð»Ð¾Ð´Ð¾Ð¹ ÑоединиÑелÑной ÑканÑÑ (ÑиÑ. 58). ÐкÑÑÑÐ´Ð°Ñ ÑÑановиÑÑÑ Ð¶ÐµÐ»ÑоваÑÑм, в нем поÑвлÑÑÑÑÑ Ñак назÑваемÑе ÑиÑовÑе ÑелÑÑа (corpora orysoidea), или бÑÑÑолиÑÑ, ÑоÑÑоÑÑие из ÑплоÑненнÑÑ ÑаÑÑÐ¸Ñ ÑибÑина и ÑпиÑелиоиднÑÑ ÐºÐ»ÐµÑок. ÐÑи пÑодолжаÑÑÐ¸Ñ ÑÑ ÑÑÐ°Ð²Ð¼Ð°Ñ Ð±ÑÑÑÑ Ð¿ÑолиÑеÑаÑÐ¸Ñ ÑоединиÑелÑной Ñкани доÑÑÐ¸Ð³Ð°ÐµÑ Ð±Ð¾Ð»ÑÑÐ¸Ñ ÑазмеÑов, ÑÑенка ее ÑÑолÑаеÑÑÑ, бÑÑÑалÑÐ½Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾ÑÑÑ ÑдавливаеÑÑÑ, колиÑеÑÑво ÑкÑÑÑдаÑа в ней ÑменÑÑаеÑÑÑ, Ñ. е. ÑеÑознÑй или ÑеÑозноÑибÑинознÑй пÑоÑеÑÑ Ð¿ÐµÑÐµÑ Ð¾Ð´Ð¸Ñ Ð² ÑибÑинознÑй. Ð ÑлÑÑае оÑÐ»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñолей калÑÑÐ¸Ñ Ð¸Ð»Ð¸ ÑазвиÑÐ¸Ñ Ð² ÑибÑинозно-измененной ÑÑенке бÑÑÑÑ Ð¾Ñагов окоÑÑÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑибÑинознÑй бÑÑÑÐ¸Ñ ÑÑановиÑÑÑ Ð¿ÐµÑÑиÑиÑиÑÑÑÑим или оÑÑиÑиÑиÑÑÑÑий.

Ð¥ÑониÑеÑкие аÑепÑиÑеÑкие бÑÑÑиÑÑ ÑаÑÑо ÑопÑовождаÑÑÑÑ ÐºÐµÑаÑозом (ÑилÑнÑм ÑÑолÑением Ñогового ÑÐ»Ð¾Ñ ÑпидеÑмиÑа) в облаÑÑи бÑÑÑÑ.

ÐлиниÑеÑкие пÑизнаки. ÐÑи оÑÑÑÑÑ Ð°ÑепÑиÑеÑÐºÐ¸Ñ Ð¿Ð¾Ð´ÐºÐ¾Ð¶Ð½ÑÑ Ð±ÑÑÑиÑÐ°Ñ Ð¾ÑмеÑаеÑÑÑ Ð¿ÑипÑÑ Ð»Ð¾ÑÑÑ, болезненноÑÑÑ Ð¸ ÑлÑкÑÑаÑиÑ. ÐÑи оÑеке паÑабÑÑÑалÑнÑÑ Ñканей она вÑÑажена неÑÑно. ÐÑи болÑÑом вÑпоÑе ÑибÑина обнаÑÑживаеÑÑÑ ÐºÑепиÑаÑиÑ. ÐаÑÑивнÑе движениÑ, вÑзÑваÑÑие наÑÑжение бÑÑÑÑ, болезненнÑ. ÐоÑÑÐ¾Ð¼Ñ ÐивоÑное Ñ Ð²Ð¾Ñпалением пÑедзапÑÑÑной бÑÑÑÑ Ð»ÐµÐ¶Ð¸Ñ Ñ ÑазогнÑÑой конеÑноÑÑÑÑ. Ð¥ÑомоÑа назнаÑиÑелÑÐ½Ð°Ñ Ð¸Ð»Ð¸ оÑÑÑÑÑÑвÑеÑ.

РоÑÑÑÑÑ ÑлÑÑаÑÑ Ð¿Ð¾Ð´ÑÑÑ Ð¾Ð¶Ð¸Ð»ÑнÑÑ Ð°ÑепÑиÑеÑÐºÐ¸Ñ Ð±ÑÑÑиÑов пÑипÑÑ Ð»Ð¾ÑÑÑ Ð¼Ð°Ð»Ð¾ замеÑна, ÑлÑкÑÑаÑии неÑ, но оÑÑеÑливо вÑÑÑÑÐ¿Ð°ÐµÑ ÑибÑÐ¸Ð½Ð¾Ð·Ð½Ð°Ñ ÐºÑепиÑаÑиÑ. Ðавление на бÑÑÑÑ Ð¸ наÑÑжение ÑооÑвеÑÑÑвÑÑÑего ÑÑÑ Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ð¸Ñ Ð²ÑзÑваÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½ÐµÐ½Ð½Ð¾ÑÑÑ. Ð¥ÑомоÑа знаÑиÑелÑнаÑ.

ÐÑи Ñ ÑониÑеÑком ÑеÑо-ÑибÑинозном бÑÑÑиÑе, ÑаÑÑо ÑазвиваÑÑемÑÑ Ñ ÐºÐ¾Ñов в облаÑÑи запÑÑÑного, ÑкакаÑелÑного и коленного ÑÑÑÑавов и маклока, наблÑдаеÑÑÑ Ð±ÐµÐ·Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ ÐºÐ¾Ð½ÑÑÑиÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð½Ð°Ñ Ð¿Ð»Ð¾Ñно-ÑлаÑÑиÑеÑÐºÐ°Ñ Ð¿ÑипÑÑ Ð»Ð¾ÑÑÑ, Ð¿Ð¾Ð´Ð²Ð¸Ð¶Ð½Ð°Ñ Ð¿Ñи подкожнÑÑ Ð±ÑÑÑиÑÐ°Ñ . ФлÑкÑÑаÑÐ¸Ñ Ð²ÑÑажена Ñем ÑилÑнее, Ñем ÑонÑÑе ÑÑенка бÑÑÑÑ Ð¸ болÑÑе ÑкÑÑÑдаÑа. ÐоÑле опоÑожнÑÑÑего пÑокола обнаÑÑживаеÑÑÑ ÐºÑепиÑаÑиÑ, коÑоÑÐ°Ñ Ð»ÑÑÑе опÑеделÑеÑÑÑ Ð¿Ñи налиÑии бÑÑÑолиÑов и оÑложении ÑибÑина на ÑÑенке бÑÑÑÑ. ÐкÑÑÑÐ´Ð°Ñ Ð¶ÐµÐ»ÑоваÑÑй, Ñ Ð¿ÑимеÑÑÑ Ñ Ð»Ð¾Ð¿Ñев ÑибÑина. ÐÑи ÑилÑном ÑвелиÑении обÑема бÑÑÑÑ Ð½Ð°Ð±Ð»ÑдаÑÑÑÑ Ð»Ð¾ÐºÐ¾Ð¼Ð¾ÑоÑнÑе ÑаÑÑÑÑойÑÑва. ÐеÑедко поÑажаÑÑÑÑ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð½Ñе бÑÑÑÑ Ð´Ð²ÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÐµÑноÑÑей.

Ð¥ÑониÑеÑкое ÑибÑинозное воÑпаление подÑÑÑ Ð¾Ð¶Ð¸Ð»ÑнÑÑ Ð±ÑÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÐµÑноÑÑей ÑопÑовождаеÑÑÑ ÐºÑепиÑиÑÑÑÑей пÑипÑÑ Ð»Ð¾ÑÑÑÑ, мÑÑеÑной аÑÑоÑией и Ñезкими неÑÑÑÑанимÑми локомоÑоÑнÑми ÑаÑÑÑÑойÑÑвами вÑледÑÑвие ÑÐ°Ð·Ð²Ð¾Ð»Ð¾ÐºÐ½ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÑÑ Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ð¸Ñ Ð¸ ÑазвиÑÐ¸Ñ ÑзÑÑ Ð¸ ÑкзоÑÑозов.

Ð¥ÑониÑеÑкие ÑибÑинознÑе бÑÑÑиÑÑ Ñ

аÑакÑеÑизÑÑÑÑÑ ÑазвиÑием безболезненной, плоÑной, ÑаÑÑо малоподвижной пÑипÑÑ

лоÑÑи. ФлÑкÑÑаÑÐ¸Ñ Ð¸ кÑепиÑаÑÐ¸Ñ Ð¾ÑÑÑÑÑÑвÑÑÑ.

ÐÑи оÑÑиÑиÑиÑÑÑÑиÑ

бÑÑÑиÑаÑ

наблÑдаеÑÑÑ Ð±ÐµÐ·Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ, ÑвеÑÐ´Ð°Ñ Ð¿ÑипÑÑ

лоÑÑÑ Ð¾Ð±ÑÑно кониÑеÑкой или ÑÑеÑиÑеÑкой ÑоÑмÑ. ÐÑледÑÑвие Ñезкого ÑÑолÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÑенки бÑÑÑÑ Ð¾Ð½Ð° Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð´Ð¾ÑÑигаÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÑÑиÑ

ÑазмеÑов и меÑаÑÑ Ð½Ð¾ÑмалÑÐ½Ð¾Ð¼Ñ Ð´Ð²Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¶Ð¸Ð²Ð¾Ñного (ÑиÑ. 59).

Â

ÐнойнÑе бÑÑÑиÑÑ. Ðни могÑÑ ÑазвиваÑÑÑÑ Ð¿ÐµÑвиÑно или вÑоÑиÑно вÑледÑÑвие меÑаÑÑазов и пеÑÐµÑ Ð¾Ð´Ð° гнойного пÑоÑеÑÑа Ñ Ð¾ÐºÑÑжаÑÑÐ¸Ñ Ñканей. У кÑÑпного ÑогаÑого ÑкоÑа Ð³Ð½Ð¾Ð¹Ð½Ð¾Ð¼Ñ Ð±ÑÑÑиÑÑ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð¿ÑедÑеÑÑвоваÑÑ Ñ ÑониÑеÑкий ÑеÑознÑй или ÑеÑозно-ÑибÑинознÑй бÑÑÑиÑ, Ñак как ÑкÑÑÑÐ´Ð°Ñ Ð¿Ñи Ð½Ð¸Ñ Ð² 52,9% ÑлÑÑаев ÑодеÑÐ¶Ð¸Ñ Ð¿Ð¸Ð¾Ð³ÐµÐ½Ð½Ñе микÑобÑ. ÐоÑледние в ÑеÑение длиÑелÑного вÑемени (более года) могÑÑ Ð¾ÑÑаваÑÑÑÑ Ð² леÑалÑном ÑоÑÑоÑнии, но пÑи опÑеделеннÑÑ ÑÑловиÑÑ (ÑÑавма и пÑ.) акÑивизиÑÑÑÑÑÑ Ð¸ вÑзÑваÑÑ Ð³Ð½Ð¾Ð¹Ð½Ñй пÑоÑеÑÑ.

Ðаболевание пÑоÑÐµÐºÐ°ÐµÑ Ð² оÑÑÑой и Ñ ÑониÑеÑкой ÑоÑÐ¼Ð°Ñ . РпеÑвом ÑлÑÑае бÑÑÑÑо ÑазвиваеÑÑÑ Ñезко Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð´Ð¸ÑÑÑÐ·Ð½Ð°Ñ Ð³Ð¾ÑÑÑÐ°Ñ Ð¿Ð°ÑÑознаÑ, а заÑем ÑлÑкÑÑиÑÑÑÑÐ°Ñ Ð¿ÑипÑÑ Ð»Ð¾ÑÑÑ. РпÑнкÑаÑе ÑодеÑжиÑÑÑ Ð³Ð½Ð¾Ð¹. ÐÑи воÑпалении подÑÑÑ Ð¾Ð¶Ð¸Ð»ÑнÑÑ Ð±ÑÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÐµÑноÑÑей оÑмеÑаеÑÑÑ ÑилÑÐ½Ð°Ñ Ñ ÑомоÑа. ЧаÑÑо оÑмеÑаеÑÑÑ ÑезоÑбÑÐ¸Ð²Ð½Ð°Ñ Ð»Ð¸Ñ Ð¾Ñадка, а Ñ ÐºÐ¾Ñов и Ñезкое Ñнижение лакÑаÑии. Ð Ñ ÑониÑеÑÐºÐ¸Ñ ÑлÑÑаÑÑ ÑазвиваеÑÑÑ Ð¿Ð°ÑабÑÑÑÐ¸Ñ Ð¸ обÑазÑеÑÑÑ Ð³Ð½Ð¾Ð¹Ð½Ñй ÑвиÑ, ÑообÑаÑÑийÑÑ Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾ÑÑÑÑ Ð±ÑÑÑÑ. Ðз ÑвиÑа вÑделÑеÑÑÑ ÑлизиÑÑÑй гной.

ÐеÑение. ÐÑи оÑÑÑÑÑ Ð°ÑепÑиÑеÑÐºÐ¸Ñ Ð±ÑÑÑиÑÐ°Ñ Ð² пеÑвÑе ÑÑÑки пÑименÑÑÑ Ñ Ð¾Ð»Ð¾Ð´, ÑпиÑÑовÑе вÑÑÑÑ Ð°ÑÑие повÑзки, внÑÑÑибÑÑÑалÑнÑе инÑекÑии анÑибиоÑиков, гидÑокоÑÑизона аÑеÑаÑ. ÐаÑем назнаÑаÑÑ ÑогÑеваÑÑие компÑеÑÑÑ, паÑаÑино-озокеÑиÑо-ÑоÑÑолеÑение, УФÐ, УÐЧ.

С пÑекÑаÑением боли оÑганизÑÑÑ Ð¼Ð°ÑÑаж Ñ Ð²ÑиÑанием ÑазÑеÑаÑÑÐ¸Ñ Ð¼Ð°Ð·ÐµÐ¹ и дÑÑгие пÑоÑедÑÑÑ, ÑпоÑобÑÑвÑÑÑие ÑаÑÑаÑÑÐ²Ð°Ð½Ð¸Ñ ÑкÑÑÑдаÑа и инÑилÑÑÑаÑа.

ÐÑи подкожнÑÑ Ð±ÑÑÑиÑÐ°Ñ (Ñ ÑониÑеÑком ÑеÑозно-ÑиоÑинозном, ÑибÑинозном и оÑÑÑом гнойном) пÑименÑÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÑеÑваÑивно-опеÑаÑивное леÑение Ñ ÑелÑÑ Ð»Ð¸ÐºÐ²Ð¸Ð´Ð¸ÑоваÑÑ ÑлизиÑÑÑÑ Ð¸ вÑзваÑÑ Ð¾Ð±Ð»Ð¸ÑеÑаÑÐ¸Ñ Ð±ÑÑÑÑ. ÐÐ»Ñ ÑÑого аÑпиÑиÑÑÑÑ ÑкÑÑÑÐ´Ð°Ñ Ð¸ вводÑÑ Ð² полоÑÑÑ Ð±ÑÑÑÑ 5%-нÑй ÑпиÑÑовÑй ÑаÑÑÐ²Ð¾Ñ Ð¹Ð¾Ð´Ð°, 10%-нÑй ÑаÑÑÐ²Ð¾Ñ Ð½Ð¸ÑÑаÑа ÑеÑебÑа. ЧеÑез 2-4 Ð´Ð½Ñ Ð±ÑÑÑÑ Ð²ÑкÑÑваÑÑ, ÑдалÑÑÑ Ð¾Ð¼ÐµÑÑвевÑие Ñкани и далее леÑÐ°Ñ Ð¾ÑкÑÑÑÑм ÑпоÑобом. ЧÑÐ¾Ð±Ñ Ð´Ð¾ÑÑигнÑÑÑ Ð¾Ð±Ð»Ð¸ÑеÑаÑии бÑÑÑÑ, можно внаÑале вÑкÑÑÑÑ ÐµÐµ и вÑÑкоблиÑÑ ÑлизиÑÑÑÑ Ð¾Ð±Ð¾Ð»Ð¾ÑÐºÑ Ð¸Ð»Ð¸ заполниÑÑ Ð½Ð° 3-4 Ð´Ð½Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾ÑÑÑ Ð±ÑÑÑÑ Ð¼Ð°ÑлевÑми Ñампонами, пÑопиÑаннÑми пÑижигаÑÑими ÑаÑÑвоÑами.

ФибÑознÑе, оÑÑиÑиÑиÑÑÑÑие, а Ñакже гнойнÑе подкожнÑе бÑÑÑиÑÑ Ñ Ñ Ð¾ÑоÑо вÑÑаженной капÑÑлой ÑкÑÑиÑпиÑÑÑÑ.

ÐÑи Ñ ÑониÑеÑком аÑепÑиÑеÑком воÑпалении ÑлизиÑÑÑÑ Ð¾Ð±Ð¾Ð»Ð¾Ñек подÑÑÑ Ð¾Ð¶Ð¸Ð»ÑнÑÑ Ð±ÑÑÑ Ð¿ÑименÑÑÑ Ð¿Ñижигание Ñ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð²ÑеменнÑм вÑиÑанием оÑÑÑÑÑ Ð¼Ð°Ð·ÐµÐ¹, ионоÑоÑез Ñ Ð¹Ð¾Ð´Ð¸ÑÑÑм калием, диаÑеÑмиÑ, ÑканевÑÑ ÑеÑапиÑ. Ð ÑлÑÑае гнойного поÑÐ°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð´ÑÑÑ Ð¾Ð¶Ð¸Ð»Ñной бÑÑÑÑ ÐµÐµ вÑкÑÑваÑÑ, иÑÑекаÑÑ Ð½ÐµÐºÑоÑизиÑованнÑе Ñкани, вÑÑкабливаÑÑ ÑлизиÑÑÑÑ Ð¾Ð±Ð¾Ð»Ð¾ÑÐºÑ Ð¸ Ñ ÑÑÑ Ð¸ далее пÑоводÑÑ Ð¿Ð¾ÑлеопеÑаÑионное леÑение.

ÐÑи гнойнÑÑ ÑиновиалÑнÑÑ Ð±ÑÑÑиÑÐ°Ñ Ð¿ÑнкÑиÑÑÑÑ Ð±ÑÑÑÑ Ð² нижней ÑаÑÑи и ÑеÑез иглÑ, введеннÑÑ Ð² ÑÑÑÑав, пÑомÑваÑÑ ÐµÐµ полоÑÑÑ ÑаÑÑвоÑом ÑÑлÑÑаÑилнаÑÑиÑ, ÑÑÑаÑилина, анÑибиоÑиков. ÐаÑем в ÑÑÑÑав (Ð´Ð»Ñ Ð¿ÑоÑилакÑики инÑекÑии) и в бÑÑÑÑ Ð´Ð¾Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¸ÑелÑно инÑеÑиÑÑÑÑ 5-10 мл 1%-ного ÑаÑÑвоÑа новокаина Ñ Ð´Ð¾Ð±Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ по 500 000 ÐРпениÑиллина и ÑÑÑепÑомиÑина. ÐанипÑлÑÑии повÑоÑÑÑÑ ÐµÐ¶ÐµÐ´Ð½ÐµÐ²Ð½Ð¾ до ликвидаÑии нагноениÑ. ÐдновÑеменно пÑоводÑÑ Ð¾Ð±ÑÑÑ Ð°Ð½ÑибиоÑикоÑеÑапиÑ.

ÐÐ¾Ñ Ð¾Ð¶Ð¸Ð¹ маÑеÑиал по Ñеме:

Â

ÐÐСÐÐÐÐÐÐРСÐÐÐÐСТЫХ СУÐÐÐ ÐÐТЫÐÐÐ

(BURSITIS OCCIPITALIS)

Ðаболевание наблÑдаеÑÑÑ Ð¿ÑеимÑÑеÑÑвенно Ñ Ð»Ð¾Ñадей. РпÑоÑеÑÑ Ð²Ð¾Ð²Ð»ÐµÐºÐ°ÑÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð²ÐµÑÑ

ноÑÑÐ½Ð°Ñ ÑлизиÑÑÐ°Ñ ÑÑмка, ÑаÑполагаÑÑаÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð´ÐºÐ¾Ð¶Ð½Ð¾ по ÑÑединной линии, и глÑÐ±Ð¾ÐºÐ°Ñ ÑлизиÑÑÐ°Ñ ÑÑмка, лежаÑÐ°Ñ Ð¿Ð¾Ð´ ÑÑолбиковой ÑаÑÑÑÑ Ð²Ñйной ÑвÑзки на ÑÑовне пеÑвого Ñейного позвонка.

ÐÑиологиÑ. ÐÑиÑиной бÑÑÑиÑов ÑвлÑÑÑÑÑ ÑÑибÑ, ÑÐ°Ð½Ñ Ð² облаÑÑи заÑÑлка и Ñеже инÑекÑионнÑе и инвазионнÑе Ð·Ð°Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ²Ð°Ð½Ð¸Ñ (бÑÑÑеллез, паÑаÑиÑ, мÑÑ, Ð¾Ð½Ñ Ð¾ÑеÑкоз).

ÐаÑогенез. ÐÑÑÑиÑÑ Ð¼Ð¾Ð³ÑÑ Ð±ÑÑÑ Ð¿Ð¾ ÑеÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾ÑÑÑÑми, подоÑÑÑÑми и Ñ ÑониÑеÑкими; по Ñ Ð°ÑакÑеÑÑ ÑкÑÑÑдаÑа — аÑепÑиÑеÑкими, гнойнÑми, гнойно-гнилоÑÑнÑми. ÐÑи аÑепÑиÑеÑком воÑпалении в полоÑÑи ÑлизиÑÑой ÑÑмки ÑкапливаеÑÑÑ ÑеÑознÑй или ÑеÑозно-ÑибÑинознÑй ÑкÑÑÑдаÑ. Ð ÑкÑÑÑдаÑÑ Ð¿ÑимеÑиваÑÑÑÑ ÑлÑÑивÑиеÑÑ ÐºÐ»ÐµÑки ÑлизиÑÑой оболоÑки. ÐÑÑÑа ÑвелиÑиваеÑÑÑ Ð² обÑеме, Ð´Ð°Ð²Ð¸Ñ Ð½Ð° окÑÑжаÑÑие Ñкани, ÑÑановиÑÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹.

ÐÑи пÑеобладании ÑибÑинозного ÑкÑÑÑдаÑа вÑпавÑий ÑибÑин ÑаÑÑиÑно оÑкладÑваеÑÑÑ Ð½Ð° внÑÑÑенней ÑÑенке бÑÑÑÑ Ð¸ ÑплоÑнÑеÑÑÑ. ÐÑи ÑÑÑÑанении пÑиÑинÑ, еÑли колиÑеÑÑво оÑложивÑегоÑÑ ÑибÑина неболÑÑое, пÑоиÑÑ Ð¾Ð´Ð¸Ñ ÑаÑÑаÑÑвание ÑкÑÑÑдаÑа и наÑÑÑÐ¿Ð°ÐµÑ Ð²ÑздоÑовление.

ÐÑи Ñ ÑониÑеÑком ÑеÑении аÑепÑиÑеÑÐºÐ¸Ñ Ð±ÑÑÑиÑов Ð²Ð¾Ð·Ð½Ð¸ÐºÐ°ÐµÑ Ð¿Ð¾ÑÑоÑнное ÑаздÑажение внÑÑÑенней оболоÑки бÑÑÑÑ ÑкÑÑÑдаÑом, ÑгÑÑÑками ÑибÑина, ÑÑо Ð²ÐµÐ´ÐµÑ Ðº пÑогÑеÑÑиÑÑÑÑÐµÐ¼Ñ Ð²ÑпоÑÑ ÑкÑÑÑдаÑа, воÑÑинÑаÑÐ¾Ð¼Ñ ÑазÑаÑÑÐ°Ð½Ð¸Ñ Ñкани на внÑÑÑенней ÑÑенке бÑÑÑÑ Ð² меÑÑÐ°Ñ , лиÑеннÑÑ Ð¿Ð¾ÐºÑовнÑÑ ÐºÐ»ÐµÑок. СгÑÑÑки ÑибÑина пÑоÑаÑÑаÑÑ ÑоединиÑелÑной ÑканÑÑ. Ð ÑезÑлÑÑаÑе бÑÑÑа ÑвелиÑиваеÑÑÑ Ð² обÑеме, ÑÑановиÑÑÑ Ð±ÑгÑиÑÑой. ÐнÑÑÑи бÑÑÑÑ ÑазÑаÑÑаеÑÑÑ ÑибÑÐ¾Ð·Ð½Ð°Ñ ÑканÑ, и полоÑÑÑ Ð±ÑÑÑÑ Ð·Ð° ÑÑÐµÑ ÑÑÐ¸Ñ ÑÑжей ÑÑановиÑÑÑ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ÐºÐ°Ð¼ÐµÑной. Ðз-за поÑÑоÑнного ÑаздÑÐ°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² зоне ÑаÑÐ¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð±ÑÑÑÑ Ð² воÑпалиÑелÑнÑй пÑоÑеÑÑ Ð²Ð¾Ð²Ð»ÐµÐºÐ°ÑÑÑÑ Ð¾ÐºÑÑжаÑÑие Ñкани, вÑледÑÑвие Ñего ÑазвиваеÑÑÑ Ð¿Ð°ÑабÑÑÑиÑ.

ÐнойнÑе или гнойно-гнилоÑÑнÑе бÑÑÑиÑÑ Ð²Ð¾Ð·Ð½Ð¸ÐºÐ°ÑÑ Ð¿Ñи попадании в бÑÑÑÑ Ð¿Ð°Ñогенной микÑоÑлоÑÑ Ð¿ÐµÑвиÑнÑм пÑÑем пÑи Ð¼ÐµÑ Ð°Ð½Ð¸ÑеÑком ее повÑеждении. Ðни могÑÑ Ð²Ð¾Ð·Ð½Ð¸ÐºÐ½ÑÑÑ Ð¸ вÑоÑиÑнÑм пÑÑем пÑи пеÑÐµÑ Ð¾Ð´Ðµ воÑпалиÑелÑного пÑоÑеÑÑа на бÑÑÑÑ Ñ Ð¾ÐºÑÑжаÑÑÐ¸Ñ Ñканей. СÑавниÑелÑно Ñедко бÑÑÑиÑÑ Ð²Ð¾Ð·Ð½Ð¸ÐºÐ°ÑÑ Ð³ÐµÐ¼Ð°ÑогеннÑм пÑÑем пÑи инÑекÑионнÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½ÑÑ . ÐÑи гнойном бÑÑÑиÑе воÑпалиÑелÑнÑе ÑÐ²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñезко вÑÑаженÑ. ÐÑÑÑа ÑвелиÑена в обÑеме. СкопивÑийÑÑ Ð³Ð½Ð¾Ð¹Ð½Ñй ÑкÑÑÑÐ´Ð°Ñ ÑаÑплавлÑÐµÑ ÑаÑÑÑнÑÑÑÑ ÑÑÐµÐ½ÐºÑ Ð±ÑÑÑÑ Ð¸ изливаеÑÑÑ Ð² окÑÑжаÑÑие Ñкани, вÑзÑÐ²Ð°Ñ ÑÐ²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð°ÑабÑÑÑиÑа. Ð ÑÑÐ¸Ñ ÑлÑÑаÑÑ ÑаÑÑо наблÑдаеÑÑÑ Ð½ÐµÐºÑоз заÑÑлоÑно-оÑÑиÑÑой ÑвÑзки.

ÐнойнÑй ÑкÑÑÑÐ´Ð°Ñ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ ÑаÑплавиÑÑ Ð·Ð°ÑÑлоÑно-аÑланÑнÑÑ Ð¼ÐµÐ¼Ð±ÑÐ°Ð½Ñ Ð¸ пÑоникнÑÑÑ Ðº пÑодолговаÑÐ¾Ð¼Ñ Ð¼Ð¾Ð·Ð³Ñ, вÑзваÑÑ ÐºÐ°ÑÐ¸ÐµÑ Ð·Ð°ÑÑлоÑной коÑÑи, ÑейнÑÑ Ð¿Ð¾Ð·Ð²Ð¾Ð½ÐºÐ¾Ð².

ÐлиниÑеÑкие пÑизнаки. ÐÑи аÑепÑиÑеÑком воÑпалении подкожной ÑлизиÑÑой ÑÑмки в облаÑÑи заÑÑлка обнаÑÑживаеÑÑÑ Ð¾ÐºÑÑÐ³Ð»Ð°Ñ Ð¿ÑипÑÑ Ð»Ð¾ÑÑÑ Ñ Ð½ÐµÑÑнÑми оÑеÑÑаниÑми. ÐÑи палÑпаÑии оÑмеÑаеÑÑÑ ÑмеÑÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½ÐµÐ½Ð½Ð¾ÑÑÑ, оÑÑÑаеÑÑÑ ÑлÑкÑÑаÑиÑ. ÐеÑÑÐ½Ð°Ñ ÑемпеÑаÑÑÑа в облаÑÑи заÑÑлка повÑÑена. ÐÑи поÑажении глÑбокой бÑÑÑÑ Ð½Ð°Ð±Ð»ÑдаеÑÑÑ Ð´Ð²ÑÑÑоÑоннÑÑ, огÑаниÑеннаÑ, Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð¿ÑипÑÑ Ð»Ð¾ÑÑÑ (ÑиÑ. 17). ÐÑипÑÑ Ð»Ð¾ÑÑÑ ÑвеÑÑ Ñ Ñаздвоена вÑйной ÑвÑзкой. ÐÑи палÑпаÑии ÑлÑкÑÑаÑÐ¸Ñ Ð¾ÑÑÑаеÑÑÑ Ñлабо, меÑÑÐ½Ð°Ñ ÑемпеÑаÑÑÑа в ÑÑаÑÑке поÑÐ°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð²ÑÑена. ÐÑи пÑнкÑии пÑипÑÑ Ð»Ð¾ÑÑи аÑпиÑиÑÑеÑÑÑ Ð¿ÑозÑаÑÐ½Ð°Ñ Ð¶Ð¸Ð´ÐºÐ¾ÑÑÑ Ñоломенного ÑвеÑа.

ÐÑи пеÑÐµÑ Ð¾Ð´Ðµ аÑепÑиÑеÑкого пÑоÑеÑÑа в Ñ ÑониÑеÑкÑÑ ÑоÑÐ¼Ñ Ð¾ÑÑеÑливо менÑеÑÑÑ ÐºÐ¾Ð½ÑигÑÑаÑÐ¸Ñ Ð·Ð°ÑÑлка, пÑипÑÑ Ð»Ð¾ÑÑÑ Ð¿ÑиобÑеÑÐ°ÐµÑ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ ÑеÑкие гÑаниÑÑ Ñ Ð¼ÐµÐ½ÐµÐµ вÑÑаженнÑми воÑпалиÑелÑнÑми ÑвлениÑми.

ÐбÑее ÑоÑÑоÑние живоÑного пÑи аÑепÑиÑеÑÐºÐ¸Ñ Ð±ÑÑÑиÑÐ°Ñ Ð¾ÑÑаеÑÑÑ Ð±ÐµÐ· вÑÑаженнÑÑ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ½Ð¸Ð¹.

ÐÑи гнойном подкожном бÑÑÑиÑе в облаÑÑи заÑÑлка наблÑдаеÑÑÑ ÑазлиÑÐ°Ñ Ð¿ÑипÑÑ Ð»Ð¾ÑÑÑ, плоÑнаÑ, гоÑÑÑаÑ, Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ Ð¿Ñи палÑпаÑии. ЧеÑез неÑколÑко дней обнаÑÑживаеÑÑÑ ÑÐ»Ð°Ð±Ð°Ñ ÑлÑкÑÑаÑÐ¸Ñ Ð² оÑделÑнÑÑ ÑÑаÑÑÐºÐ°Ñ . ÐÑи воÑпалении глÑбокой ÑлизиÑÑой ÑÑмки ÑеÑко вÑÑÑÑпаÑÑ Ð½Ð°Ð¿ÑÑженноÑÑÑ Ð¸ болезненноÑÑÑ Ñканей. ÐÑмеÑаеÑÑÑ Ð¾Ð±Ñее ÑгнеÑенное ÑоÑÑоÑние живоÑного, ÑемпеÑаÑÑÑа Ñела повÑÑена, аппеÑиÑпонижен. Ð¨ÐµÑ Ð²ÑÑÑнÑÑа впеÑед, и Ð´Ð²Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ð²Ñ Ð¾Ð³ÑаниÑенÑ. Со ÑÑоÑÐ¾Ð½Ñ ÐºÑови оÑмеÑаеÑÑÑ Ð»ÐµÐ¹ÐºÐ¾ÑиÑоз. РпоÑледÑÑÑем обнаÑÑживаеÑÑÑ Ð°Ð±ÑÑеÑÑ, коÑоÑÑй Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ ÑамопÑоизволÑно вÑкÑÑÑÑÑÑ. Ðз вÑкÑÑвÑегоÑÑ Ð°Ð±ÑÑеÑÑа ÑеÑез ÑÐ²Ð¸Ñ Ð²ÑделÑеÑÑÑ ÑлизиÑÑо-гнойнÑй ÑкÑÑÑдаÑ, неÑедко Ñ Ð¿ÑимеÑÑÑ Ð½ÐµÐºÑоÑиÑеÑÐºÐ¸Ñ Ñканей. ÐоÑле вÑкÑÑÑÐ¸Ñ Ð°Ð±ÑÑеÑÑа обÑее ÑоÑÑоÑние живоÑного ÑлÑÑÑаеÑÑÑ.

ÐокализаÑÐ¸Ñ Ð¿Ð°ÑологиÑеÑÐºÐ¸Ñ Ð¾Ñагов ÑÑÑанавливаÑÑ Ð·Ð¾Ð½Ð´Ð¸Ñованием ÑвиÑевÑÑ ÐºÐ°Ð½Ð°Ð»Ð¾Ð².

ÐÑи воÑпалении глÑбокой ÑлизиÑÑой ÑÑмки на поÑве бÑÑÑеллеза клиниÑеÑки наблÑдаÑÑÑÑ Ð¿Ñизнаки Ñ ÑониÑеÑкого ÑеÑозно-ÑибÑинозного бÑÑÑиÑа. ÐÑипÑÑ Ð»Ð¾ÑÑÑ Ð² облаÑÑи заÑÑлка пÑи палÑпаÑии мÑгкаÑ, малоболезненнаÑ. Ðо меÑе ÑвелиÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿ÑипÑÑ Ð»Ð¾ÑÑи в обÑеме ÑеÑез однÑ-две недели обнаÑÑживаеÑÑÑ ÑлÑкÑÑаÑиÑ. ÐкÑÑÑÐ´Ð°Ñ Ð² бÑÑÑе обÑÑно ÑнÑаÑно-желÑого ÑвеÑа, ÑÑо обÑÑÑнÑеÑÑÑ Ð¾ÑÑÑÑÑÑвием ÑканеÑаÑплавлÑÑÑего дейÑÑÐ²Ð¸Ñ Ñ Ð±ÑÑÑелл. РокÑÑжноÑÑи бÑÑÑÑ ÑÐºÐ°Ð½Ñ ÑÑÑдневидно оÑеÑнаÑ.

ÐÑли бÑÑÑеллезнÑй пÑоÑеÑÑ Ð¾ÑложнÑеÑÑÑ Ð³Ð½Ð¾ÐµÑодной инÑекÑией, Ñо бÑÑÑÑо наÑаÑÑаÑÑ Ð¿Ñизнаки гнойного воÑпалениÑ. У живоÑного повÑÑаеÑÑÑ ÑемпеÑаÑÑÑа Ñела, ÑменÑÑаеÑÑÑ Ð°Ð¿Ð¿ÐµÑиÑ. ÐÑмеÑаеÑÑÑ ÑгнеÑенное обÑее ÑоÑÑоÑние. ÐÑипÑÑ Ð»Ð¾ÑÑÑ ÑвелиÑиваеÑÑÑ Ð² обÑеме, ÑÑановиÑÑÑ Ð³Ð¾ÑÑÑей, болезненной, ÑазлиÑой.

РбÑÑÑе ÑкапливаеÑÑÑ Ð³Ð½Ð¾Ð¹Ð½Ñй ÑкÑÑÑдаÑ, ÑÑенки ее подвеÑгаÑÑÑÑ ÑаÑплавлениÑ. ÐбÑазÑÑÑиеÑÑ Ð°Ð±ÑÑеÑÑÑ Ð²ÑкÑÑваÑÑÑÑ, и из ÑвиÑей вÑделÑеÑÑÑ ÑлизиÑÑÑй гнойнÑй ÑкÑÑÑÐ´Ð°Ñ ÑеÑо-желÑого ÑвеÑа Ñ Ð¿ÑимеÑÑÑ Ñ Ð»Ð¾Ð¿Ñев ÑибÑина. Ð Ð°Ð½Ñ Ð¿Ð¾Ñле опеÑаÑивного вÑкÑÑÑÐ¸Ñ Ð°Ð±ÑÑеÑÑов заживаÑÑ Ð¼ÐµÐ´Ð»ÐµÐ½Ð½Ð¾, ÑазвиваеÑÑÑ Ð¿Ð°ÑологиÑеÑÐºÐ°Ñ Ð³ÑанÑлÑÑÐ¸Ð¾Ð½Ð½Ð°Ñ ÑÐºÐ°Ð½Ñ — оÑеÑнаÑ, ÑианоÑиÑнаÑ, кÑовоÑоÑиваÑ.

Ðиагноз. ÐиагноÑÑика в болÑÑинÑÑве ÑлÑÑаев пÑоводиÑÑÑ Ð½Ð° оÑновании клиниÑеÑÐºÐ¸Ñ Ð¿Ñизнаков, ÑÑоÑнÑÑÑ Ð´Ð¸Ð°Ð³Ð½Ð¾Ð· Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾ÑÑÑ Ð¿ÑнкÑии.

ÐÑогноз. ÐÑи аÑепÑиÑеÑÐºÐ¸Ñ Ð¸ гнойнÑÑ Ð±ÑÑÑиÑÐ°Ñ ÑÑавмаÑиÑеÑкого пÑоиÑÑ Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² ÑлÑÑае ÑвоевÑеменного леÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¿Ñогноз благопÑиÑÑнÑй. ÐÑли ÑеÑение бÑÑÑиÑа оÑложнено каÑиеÑом коÑÑей, неÑвнÑми ÑвлениÑми, Ñо пÑогноз неблагопÑиÑÑнÑй.

ÐеÑение. ÐÑи оÑÑÑом ÑеÑозном и ÑеÑозно-ÑибÑинозном воÑпалении ÑлизиÑÑÑÑ ÑÑмок Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ð°Ð½Ñ ÑазлиÑнÑе ÑепловÑе пÑоÑедÑÑÑ.

РоÑÑÑÑй пеÑиод бÑÑÑиÑа Ñ Ð¾ÑоÑий ÑÑÑÐµÐºÑ Ð´Ð°ÐµÑ Ð¸Ð½ÑекÑÐ¸Ñ Ð³Ð¸Ð´ÑокоÑÑизона в полоÑÑÑ ÑлизиÑÑой ÑÑмки в дозе 125 мг (5 мл ÑÑÑпензии). ÐÑепаÑÐ°Ñ Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ вводиÑÑ Ñ Ð°Ð½ÑибиоÑиками (ÑÑÑепÑомиÑин, бензилпениÑиллин). ÐÑи Ð½ÐµÐ¾Ð±Ñ Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¾ÑÑи введение гидÑокоÑÑизона повÑоÑÑÑÑ ÑеÑез 2…3 днÑ.

ÐÑи вÑÑаженнÑÑ ÑвлениÑÑ Ð¿Ð°ÑабÑÑÑиÑа пÑименÑÑÑ 0,25%-нÑй ÑаÑÑÐ²Ð¾Ñ Ð½Ð¾Ð²Ð¾ÐºÐ°Ð¸Ð½Ð° внÑÑÑивенно из ÑаÑÑеÑа 1 мл на 1 кг маÑÑÑ Ð¶Ð¸Ð²Ð¾Ñного. РаÑÑÐ²Ð¾Ñ Ð½Ð¾Ð²Ð¾ÐºÐ°Ð¸Ð½Ð° вводÑÑ ÐµÐ¶ÐµÐ´Ð½ÐµÐ²Ð½Ð¾. Ðа кÑÑÑ Ð»ÐµÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÑебÑеÑÑÑ 3…4 инÑекÑии.

Ð Ñ ÑониÑеÑÐºÐ¸Ñ ÑлÑÑаÑÑ Ð¿Ñи налиÑии ÑеÑозного ÑкÑÑÑдаÑа пÑибегаÑÑ Ðº пÑнкÑии бÑÑÑÑ Ð¸ извлеÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÑодеÑжимого. ÐаÑем в полоÑÑÑ Ð±ÑÑÑÑ Ð²Ð²Ð¾Ð´ÑÑ Ð»ÐµÐºÐ°ÑÑÑвеннÑе веÑеÑÑва, ÑменÑÑаÑÑие пÑодÑкÑÐ¸Ñ Ñлизи и дейÑÑвÑÑÑие вÑжÑÑе и пÑоÑивовоÑпалиÑелÑно (2…3%-нÑй ÑаÑÑÐ²Ð¾Ñ Ð¿ÑоÑаÑгола или коллаÑгола, 1…2%-нÑй ÑаÑÑÐ²Ð¾Ñ ÑоÑмалина). ÐÐ»Ñ Ð¿ÑомÑÐ²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾ÑÑи ÑлизиÑÑой ÑÑмки иÑполÑзÑÑÑ 3…5%-нÑй ÑаÑÑÐ²Ð¾Ñ Ñенола, 1 %-нÑй лÑголевÑкий ÑаÑÑвоÑ.

ÐÑи оÑÑÑÑÑÑвии леÑебного ÑÑÑекÑа и в запÑÑеннÑÑ ÑлÑÑаÑÑ Ð¿ÑибегаÑÑ Ðº Ð²Ð²ÐµÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² ÑлизиÑÑÑÑ ÑÑÐ¼ÐºÑ 10%-ного ÑаÑÑвоÑа ÑÑлÑÑаÑа меди, 10%-ного ÑаÑÑвоÑа ниÑÑаÑа ÑеÑебÑа, 20%-ного ÑпиÑÑового ÑаÑÑвоÑа йода. ЧеÑез 2…4 Ð´Ð½Ñ Ð¿Ð¾Ð»Ð¾ÑÑÑ Ð±ÑÑÑÑ Ð²ÑкÑÑваÑÑ, ÑÑаÑелÑно ÑдалÑÑÑ ÑлизиÑÑÑÑ Ð¾Ð±Ð¾Ð»Ð¾ÑÐºÑ Ð¸ леÑÐ°Ñ Ð² далÑнейÑем как ÑанÑ. Ð ÑÑÐ¸Ñ ÑлÑÑаÑÑ Ð¿Ñи помоÑи инÑеÑиÑÑемÑÑ ÑаÑÑвоÑов добиваÑÑÑÑ ÑазÑÑÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÑлизиÑÑой оболоÑки бÑÑÑÑ, поÑле Ñего возможно заполнение ее полоÑÑи ÑоединиÑелÑной ÑканÑÑ.

ÐÑи гнойном бÑÑÑиÑе пÑименÑÑÑ ÑолÑко опеÑаÑивнÑй ÑпоÑоб леÑениÑ. ÐÑи поÑажении глÑбокой ÑлизиÑÑой ÑÑмки Ð´Ð»Ñ Ð´Ð¾ÑÑÑпа к Ð³Ð½Ð¾Ð¹Ð½Ð¾Ð¼Ñ Ð¾ÑÐ°Ð³Ñ Ð´ÐµÐ»Ð°ÑÑ ÑÑединнÑй ÑазÑез Ñ Ð±Ð¾ÐºÐ¾Ð²Ñми конÑÑапеÑÑÑÑами. РпоÑлеопеÑаÑионнÑй пеÑиод показана ÑÑимÑлиÑÑÑÑÐ°Ñ ÑеÑапиÑ.

ÐÐ¾Ñ Ð¾Ð¶Ð¸Ð¹ маÑеÑиал по Ñеме: