Фагоцитоз при воспалении стадии

Фагоцитоз — жизненно важная местная реакция организма, сформированная в процессе эволюции и осуществляемая с помощью макро- и микрофагов. Последние обеспечивают элиминацию из места внедрения (попадания) различных чужеродных (антигенных) агентов путём эндоцитоза с помощью фаголизосом, образовавшихся в результате слияния фагосом (больших эндоцитозных пузырьков) с лизососмами (содержащими различные гидролитические ферменты). Благодаря фагоцитозу происходит ограничение дальнейшего местного повреждения тканей флогогенными агентами для защиты организма в целом.

Термины «фагоцитоз» и «фагоциты» предложил использовать И.И. Мечников. Он был удостоен Нобелевской премией в 1908 г. за разработку процесса фагоцитоза разными лейкоцитами (моноцитами и гранулоцитами) и его важной защитной роли для организма.

В процессе фагоцитоза И.И. Мечников выделил четыре стадии:

— первая стадия — приближение фагоцита к объекту фагоцитоза (антиген у);

— вторая стадия — прилипание {адгезия) фагоцита к чужеродному объекту (после распознавания последнего);

— третья стадия — поглощение чужеродного объекта фагоцитом (с помощью образовавшейся фаголизосомы и при участии протеинкиназы С инов Са2)

— четвертая стадия — внутриклеточное переваривание чужеродного объекта (с полным или неполным разрушением последнего с помощью кислородзависимой и кислороднезависимой цитотоксичности фагоцитов).

В кислородзависимой цитотоксичности фагоцитов по отношению к объектам фагоцитоза принимают участие образующиеся анион супероксида (02 ),синглетный кислород (02), гидроксильный радикал (ОН), пероксид водорода (Н202), ион НСlO-.

В то же время сам фагоцит ими не повреждается в результате защиты образующимися и поступающими ферментными и неферментными антиоксидантами.

В кислороднезависимой цитотоксичности фагоцитов участвуют лизоцим, лактоферрин, катионные белки, катепсины, протеиназы (эластаза, коллагеназа и др.), дефензины и др. Развитие той или иной стадии фагоцитоза обусловлено действием на фагоциты различных (перечисленных выше) хемоаттрактантов, опсонинов (фрагментов антител и, главным образом, IgG и IgM, компонентов системы комплемента и лектинов, связывающихся с клеточной мембраной микроорганизма и существенно повышающих эффективность фагоцитоза), а также рецепторов на поверхности лейкоцитов (фагоцитов).

Пролиферация — процесс новообразования клеток путём их размножения (деления). Основу пролиферации в очаге воспаления составляет репа-ративная регенерация (лат. regeneration — возрождение, обновление, лат. reparatio — восстановление, возобновление) — процесс восстановления повреждённых клеточно-тканевых структур. При воспалении процесс репаративной регенерации активизируется за счёт эпителиальных и (особенно) соединительнотканных структур, в частности фибробластов. Так, миграция фибробластов в очаг воспаления начинается в 1-2-е сутки от момента альтерации, в последующие дни фибробласты начинают активно формировать коллагеновые волокна и другие составляющие экстраклеточного матрикса.

— Читать далее «Формы пролиферации при воспалении. Этапы пролиферации в очаге воспаления»

Оглавление темы «Факторы и этапы воспаления»:

1. Альтерации при воспалении. Виды альтерации

2. Обмен веществ при воспалении. Метаболические изменения при воспалении

3. Кровообращение при воспалении. Венозный стаз при воспалении

4. Эксудация при воспалении. Виды и факторы эксудата

5. Пути эксудации. Эмиграция лейкоцитов в очаг воспаления

6. Третья и четвертая стадия эмиграции лейкоцитов. Значение эмиграции лейкоцитов

7. Фагоцитоз в очаге воспаления. Этапы фагоцитоза при воспалении

8. Формы пролиферации при воспалении. Этапы пролиферации в очаге воспаления

9. Медиаторы воспаления. Классификация медиаторов воспаления

10. Локальные медиаторы воспаления. Клеточные медиаторы воспаления

Фагоцитоз – это способность определенных клеток (фагоцитов) удерживать и переваривать плотные частицы. Это явление было открыто И. Мечниковым.

Фагоцитоз осуществляется микрофагами (нейтрофилами) и системой мононуклеарных макрофагов.

Мононуклеарные макрофаги

Система (MMS) включает следующие элементы:

- промоноциты (костный мозг);

- моноциты (кровь);

- тканевые макрофаги;

- гистиоциты соединительной ткани;

- печеночные клетки Куппера;

- легочные альвеолярные макрофаги;

- свободные и фиксированные макрофаги лимфатической ткани;

- плевру и перитонеальные макрофаги.

Клетки мононуклеарной системы объединяет общее происхождение гемопоэтических клеток и саморегуляция.

Моноцитопоэз

Моноцитопоэз – это стимулирующий фактор колонии фибробластов и фактор роста макрофагов, но он же подавляет (отрицательная саморегуляция) интерферон фибробластов и лейкоцитов и т. д.

Процесс фагоцитоза делится на четыре стадии:

- Приближение.

- Адгезия.

- Оседание;

- Стадия пищеварения.

Фаза приближения

Фагоцит приближается к объекту – бактериям, мервому клеточному элементу, инородному объекту. При движении под действием хемотаксиса цитоплазма фагоцита образует удлинения (псевдоподии).

Адгезия

Способствует образованию аминополисахаридов на поверхности фагоцитов и перекрытию фагоцитарного объекта белками сыворотки, особенно иммуноглобулинами. Последний механизм по сути является опсонизацией – бактерии и поврежденные клетки перекрываются с IgM, IgG и компонентами комплемента (C3, C5 и др.), что облегчает адгезию к фагоциту.

Адгезия

Поверхность фагоцита заряжена отрицательно, поэтому адгезия лучше, если объект, подлежащий фагоцитозу, заряжен положительно. Менее фагоцитарны отрицательно заряженные объекты, такие как опухолевые клетки.

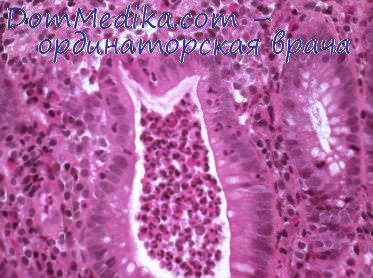

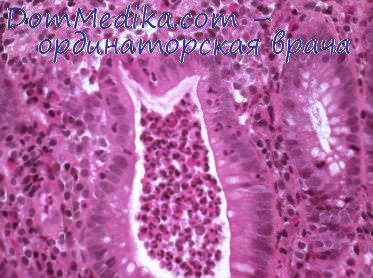

Оседание

Этап фагоцитации объекта – путь инвагинации. Сначала фагоцит образует углубление, а затем фагосому – вакуоль, содержащую объект, подлежащий фагоцитозу. НАДН-зависимая оксидаза в мембране фагоцитов активируется до образования фагосом; в результате O2 превращается в O 2 ~ (супероксид-анион) и образуется H 2 O 2.

Эти продукты обладают бактерицидным действием, а также вызывают образование свободных радикалов. Под действием пероксидаз и каталаз H 2 O 2 расщепляется и высвобождается молекулярный O 2. Свободные радикалы и активный молекулярный O 2 действуют на мембрану фагоцита и объект, подлежащий фагоцитозу, активируя перекисное окисление липидов.

Липопероксиды и свободные радикалы неустойчивы к лизосомным мембранам и способствуют высвобождению лизосомальных ферментов.

Стадия пищеварения

Лизосомы присоединяются к фагосоме, содержащей фагоцитарный объект. Эти органеллы содержат все ферменты, необходимые для расщепления углеводов, белков, жиров и нуклеиновых кислот. В еще неактивной форме они попадают в вакуоль фагоцитов.

Пищеварительная вакуоль образуется при pH около 5,0, близком к оптимальному для лизосомальных ферментов. Активируются лизосомальные ферменты, и фагоцитарный объект постепенно переваривается. Во время стадии пищеварения проницаемость мембраны фагосомы увеличивается, содержимое фагосомы ускользает в цитоплазму, и микрофаг умирает (этому процессу способствует ацидоз). В этом случае фагоцитарный микроорганизм также может сохранять жизнеспособность.

Роль макрофагов в воспалительном процессе

Макрофаги начинают участвовать в фагоцитозе позже микрофагов. Макрофаги также более устойчивы к гипоксии и ацидозу, например, моноциты жизнеспособны даже при pH 5,5.

В очаге воспаления макрофаги выполняют несколько функций:

- Фагоцитируют бактериальные остатки, оставшиеся после эвакуации гноя и продуктов распада тканей – очищающая функция;

- Высвобождают лизосомальные ферменты – гиалуронидазу, аминопептидазу и др;

- Синтезируют компоненты системы комплемента и простагландины.

Взаимодействие макрофагов и лимфоцитов при хроническом воспалении

В то же время воспаленная тканевая среда также стимулирует образование фибробластов и фиброцитов. Постепенно появляется новая, богатая сосудами грануляционная ткань.

Фагоцитоз стимулируется продуктами повреждения тканей – внутриклеточные белки, ферменты, полипептиды, аминокислоты, электролиты и т. д., биологически активными веществами, половыми гормонами, тироксином, адреналином, лихорадкой. Но подавляется недостатком стимулирующих факторов, глюкокортикоидов, гликолортикоидов, ацетилхолина, ацетилхолина.

Фагоцитоз

Считается, что клетки плаценты и злокачественные опухоли способны секретировать вещество, которое подавляет функцию макрофагов, иммунологические реакции лимфоцитов и эмиграцию лейкоцитов, что приводит к значительному ослаблению или даже прекращению воспаления.

Объекты, которые фагоциты не могут переваривать, остаются в этих клетках в течение длительного времени и покрываются тонкой пленкой аминополисахаридов. После гибели фагоцитов они повторно фагоцитируются или выводятся из организма. Процесс, при котором фагоцит после переваривания высвобождает часть продуктов своего фагоцитоза в окружающую среду, называется экструзией.

Фагоцитоз – не единственный в организме механизм борьбы с воспалением. Большинство микроорганизмов погибают в условиях ацидоза, а также от ферментов, высвобождаемых во время гибели клеток и функционирования иммунокомпетентной системы.

Нейтрофилы во внеклеточном пространстве секретируют катионные белки, которые могут убивать ферменты без ферментов и фагоцитоза. Таким образом, воспалительные очаги постепенно избавляются от микроорганизмов и мертвых клеток.

Асептическое и острое воспаление

Дальнейшее течение воспаления зависит от того, является ли воспаление асептическим или бактериальным.

В асептических воспалительных условиях, например, вокруг хирургического шва, инородного тела, стенка микрофагов (нейтрофилов) начинает формироваться в течение нескольких часов, достигая максимума в течение дня.

Позже появляется следующий вал макрофагов, который достигает максимума через 2-3 раза. в день. Эмигрировавшие лейкоциты постепенно становятся неподвижными, больше не могут делиться и погибают в течение 3-5 дней. 2-3. на 5 сутки начинает формироваться стенка фибробластов, а на 5 сутки – соединительнотканная капсула.

Таким образом, в случае острого воспаления патогенный агент в организме преобразует белки, которые участвуют в реакции антиген-антитело, медиаторы и модуляторы воспаления, систему фагоцитов и миграцию клеток. В результате заканчивается острое воспаление. Однако, если инфекционные агенты попадают в участок асептического воспаления, например, в результате травмы, это воспаление становится септическим (бактериальным) воспалением.

Бактериальные воспалительные состояния бактерий и токсинов, не вызывающие гиперемии, экссудации и эмиграции лейкоцитов. Между клетками воспаленных тканей и особенно вокруг кровеносных сосудов накапливается все больше и больше микрофагов. Лизосомы микрофагов содержат множество активных ферментов, и эти клетки также начинают процесс фагоцитоза. При пальпации воспаленная ткань в это время кажется плотной, поэтому это называется стадией воспалительной инфильтрации.

По мере прогрессирования воспаления лейкоциты и те тканевые клетки, которые претерпели необратимые изменения во время воспаления, погибают. В этих клетках высвобождаются лизосомальные ферменты, которые расщепляют тканевые белки, белковые и липидные комплексы и другие структуры. Это стадия гнойного размягчения воспаления.

Эти стадии наблюдаются, например, у пациентов с гнойным воспалением перикарда (фурункул), гнойным воспалением апокринных потовых желез (гидраденит) и гнойным воспалением соединительной ткани (флегмона). При вдыхании воспаленная ткань выглядит мягкой, с характерным раскачиванием – флюктуацией. Образуется замкнутое скопление гноя – абсцесс.

Гнойное воспаление перикарда

Гной разрывается в направлении наименьшего сопротивления (либо наружу, либо внутри тела). Если гной попадает в кровоток (пемия), в организме может развиться множество очагов гноя, но под действием микроорганизмов и токсических веществ – угрожающее общее заболевание (сепсис, септикопиемия). Поэтому важно диагностировать накопление гноя и обеспечить хирургический дренаж гноя наружу.

Продолжение статьи

- Часть 1. Этиология и патогенез воспаления. Классификация.

- Часть 2. Особенности обмена веществ при воспалении.

- Часть 3. Физико – химические изменения. Роль нервной и эндокринной систем в развитии воспаления.

- Часть 4. Изменения в периферическом кровообращении при воспалении.

- Часть 5. Экссудация. Экссудат и транссудат.

- Часть 6. Эмиграция лейкоцитов. Хемотаксис.

- Часть 7. Фагоцитоз. Асептическое и острое воспаление.

- Часть 8. Распространение. Последствия. Принципы лечения воспаления.

Поделиться ссылкой:

Процесс фагоцитоза состоит из ряда последовательных, взаимосвязанных и взаимообусловленных стадий:

1. Приближение фагоцита к объекту фагоцитоза;

2. Прилипание фагоцита к объекту;

3. Поглощение объекта фагоцитом;

4. Киллинг — умерщвление жизнеспособного объекта фагоцитоза;

5. Внутриклеточное переваривание убитых или мертвых объектов.

Исследование перечисленных стадий имеет определенное значение для оценки фагоцитарного процесса, так как позволяет выяснять нарушения фагоцитоза на определенных его стадиях (например, при различных ИДС).

1. Сближение фагоцита с объектом фагоцитоза может быть результатом случайного столкновения в жидкой среде или хемотаксиса — направленного активного движения фагоцита к объекту. Положительный хемотаксис вызывается продуктами жизнедеятельности микробов. Фагоциты перемещаются также к поврежденным участкам тканей, причем особенно сильные хемотропные продукты (хемоаттрактанты) образуются при контакте разрушенных клеток с плазмой крови. Полагают, что они образуются под действием ферментов крови, компонентов системы комплемента (С3а, С567, С5а).

Продукты распада белков — полипептиды — более хемотропны, чем крупные коллоидные белки. Для положительного хемотаксиса необходимы адекватная доза хемоаттрактантов и специфические рецепторы мембран фагоцитов к ним, источники энергии (АТФ), а так же другие факторы, стимулирующие способности фагоцитов к активному передвижению.

Нарушения хемотаксиса встречается при некоторых врожденных заболеваниях фагоцитарной системы (например, при синдромах Хигаши-Чедиака, Вискотта-Олдрича, тяжелом комбинированном ИДС, вторичных приобретенных ИДС, которые развиваются при ожоговой болезни, сахарном диабете, опухолевом росте, хронических вирусных, бактериальных и грибковых инфекциях и т.п.). Кратковременное транзиторное нарушение хемотаксиса наблюдается у новорожденных в первые 10 дней жизни, что связывают со слабой способностью нейтрофилов реагировать на наличие хемоаттрактантов и, следовательно, накапливаться в очаге воспаления.

2. Стадия прилипания включает опсонизацию, распознавание и прикрепление фагоцита к объекту фагоцитоза. Опсонизация — процесс адсорбции на поверхности чужеродного объекта опсонинов — веществ, являющихся молекулярными посредниками при взаимодействии фагоцитов с фагоцитируемым объектом. Опсонины облегчают распознавание и повышают интенсивность фагоцитоза. Так же, как и для случаев расстройств хемотаксиса, снижение адгезивных свойств нейтрофилов наблюдается при врожденных и приобретенных нарушениях фагоцитарной системы (многие хронические инфекции вирусной и бактериальной природы).

3. Стадия поглощения — активный энергозависимый процесс. Суть его заключается в охвате частицы псевдоподиями и погружении ее в цитоплазму фагоцита. Результатом стадии поглощения является формирование фагосомы, содержащей чужеродную частицу. Значительно интенсивнее фагоциты поглощают объекты фагоцитоза, обработанные сывороткой плазмы, содержащей опсонины — Ig G, комплемент, С-реактивный белок и другие. Врожденные формы нарушений этой стадии фагоцитоза остаются неизвестны. Поглощение может нарушаться при некоторых острых и хронических инфекциях и аутоиммунных процессах. В ряде случаев снижение поглотительной способности может быть связано не с фагоцитозом, а с опсонинизацией. Подобное состояние может иметь место при септических поражениях.

4. Стадия киллинга (умерщвление) обеспечивается наличием в фагоцитах бактерицидных факторов, которые выделяются в фагосому или окружающей объект среду (дистантный бактерицидный эффект). Киллинг жизнеспособных микроорганизмов осуществляется с помощью кислородзависимых и кислороднезависимых механизмов.

Кислородзависимые механизмы связаны с образованием активных форм кислорода, оказывающих микробоцидное действие. К кислородзависимым факторам относят:

— продукты «респираторного взрыва»: супероксидный анион-радикал, гидроксильный радикал, синглетная форма кислорода, галогены и другие;

— миелопероксидаза;

Кислороднезависимые механизмы — гибель и разрушение микробов происходит под влиянием следующих факторов:

— кислой среды фаголизосомы (значение pH до 4,5 ед.);

— гидролитических ферментов — лизоцима, щелочной фосфатазы;

— микробоцидных белков и пептидов — катионных белков, лактоферрина, лизоцима.

5. Стадия переваривания возможна только тогда, когда фагоцитируемый объект утратил свою жизнеспособность. Она осуществляется лизосомальными ферментами (их около 60), которые изливаются в образовавшуюся фаголизосому. Сюда выделяются факторы бактерицидности (лизоцим, катионные белки, миелопероксидаза и т. д.) и гидролазы (протеазы, липазы, фосфолипазы, амилаза и т.п.) и другие вещества. Здесь устанавливается кислая среда — рН до 4,5 ед. В результате ферментативного переваривания происходит окончательная деградация компонентов чужеродного объекта. В этом случае говорят о завершенном фагоцитозе.

Причины нарушения киллингаклассифицируются на экзогенные и эндогенные. Среди экзогенных выделяют факторы, связанные с нарушениями в системе цитокинов и опсонинов, среди эндогенных — расстройство микробоцидных систем фагоцитов. Дефекты данной стадии фагоцитоза могут быть врожденными и приобретенными и, как правило, ведут к развитию гноеродных инфекций различной степени тяжести с преимущественным поражением слизистых оболочек и кожи.

Ослабление киллинга наблюдается при некоторых врожденных нарушениях фагоцитарной системы, например, хронической грануломатозной болезни, синдроме Хигаши-Чедиака, дефектах фермента миелопероксидазы. Приобретенные формы снижения киллинга наблюдаются при ослаблении специфической реактивности под влиянием ионизирующего облучения, приема цитостатиков, стероидных и нестероидных противовоспалительных препаратов, а также при таких заболеваниях, как сахарный диабет, уремия, лейкозы, сепсис. Ослабление киллинга возможно при недостаточности белкового питания, временно наблюдается у новорожденных. Способность нейтрофилов осуществлять киллинг существенно снижется при стафилококковых инфекциях, хроническом пиелонефрите, хронических заболеваниях дыхательной системы и других.

РЕГУЛЯЦИЯ ФУНКЦИИ ФАГОЦИТОВ. В целостном организме фагоциты обладают известной автономностью. Это имеет большое значение, поскольку фагоциты способны функционировать там, где другие клетки погибают. Фагоцитоз происходит в широком интервале рН — от 6,5 до 8 ед.

К факторам, стимулирующим фагоцитоз, относятся опсонины, тироксин, половые гормоны, цГМФ, ацетилхолин и холинергические препараты; к факторам, ингибирующим процесс фагоцитоза, — лейкотоксины, антифагины, цАМФ, глюкокортикоиды.

Некоторые гормональные и гуморальные вещества оказывают двойственный эффект на активность и эффективность фагоцитарного процесса. Так, известно, что адреналин активирует АМФ-циклазу и создает условия для накопления цАМФ в клетках. Однако физиологические дозы адреналина могут повышать интенсивность фагоцитоза за счет:

а) выброса лейкоцитов из депо и развития перераспределительного лейкоцитоза;

б) усиления выработки лейкопоэтина, под влиянием которого возникает абсолютный лейкоцитоз;

в) активации фосфорилаз, повышения интенсивности гликолиза, что обеспечивает активацию всех энергозависимых процессов в фагоцитах.