Группа заболеваний характеризующихся воспалением головного мозга

Воспаление, развивающееся в веществе головного мозга – угрожающее здоровью и жизни состояние. Нейроинфекции часто сопровождаются грубым нарушением функций нервной системы и неврологическим дефицитом, нередко провоцируют осложнения, требуют безотлагательной медицинской помощи.

Характеристика заболевания

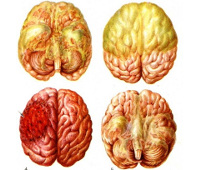

Воспаление мозга – патологический процесс, который охватывает мозговое вещество, оболочки, субарахноидальное пространство. Инфекционные формы заболевания возникают вследствие проникновения патогенных микроорганизмов (бактерии, вирусы, грибковые агенты). Неинфекционные формы развиваются на фоне аутоиммунных заболеваний, приема фармацевтических препаратов или после вакцинации.

Воспаление ткани мозга – это воздействие на мозговое вещество токсичных продуктов, которые образуются в ходе жизнедеятельности патогенной микрофлоры или в результате патологических процессов (разложение излившейся крови или отмершей, подвергшейся некрозу ткани). Воспалительные реакции неинфекционного генеза коррелируют с нарушением деятельности иммунной системы.

Виды воспаления

Менингит – воспаление оболочек, покрывающих головной мозг, нередко с распространением на область субарахноидального (под паутинной оболочкой) пространства. Неинфекционный менингит так же как инфекционный затрагивает оболочки мозга – головного и спинного.

Энцефалит – изменения воспалительного характера в нервной ткани. Энцефалит протекает в белом и сером веществе. В зависимости от локализации патологического очага выделяют формы энцефалита. К примеру, воспаление белого вещества, составляющего основу полушарий головного мозга, называется лейкоэнцефалит.

Воспаление в зоне коры головного мозга – это такое заболевание, которое получило название полиоэнцефалит, что указывает на преимущественное поражение серого вещества. Первичные формы энцефалита развиваются как самостоятельное заболевание, вторичные – на фоне первичной патологии как последствие кори, краснухи, гриппа, ветряной оспы, стафилококковой, стрептококковой инфекции. Воспаление в тканях головы возникает в виде:

- Инфекции диффузного распространения, затрагивающей разные отделы мозга, вызывающей энцефалит.

- Воспалительного процесса, протекающего в головном мозге, как вторичная форма заболевания, спровоцированного менингеальными инфекциями.

- Очаговых поражений (абсцессы, интракраниальные эмпиемы, паразитарные инфекции).

Некоторые формы (мультифокальная лейкоэнцефалопатия, спровоцированная вирусом Дж. Кеннингема, склерозирующий панэнцефалит, спровоцированный вирусом кори) отличаются продолжительным инкубационным периодом и течением. Воспаление в веществе головного мозга называется абсцесс, если болезнь характеризуется образованием полости, в которой накапливается гной, такая форма, как эмпиема, отличается скоплением гноя внутри полости вследствие нарушения его оттока.

В зависимости от характера течения выделяют острые, подострые, хронические, рецидивирующие формы воспалительных заболеваний. С учетом вида инфекционного агента инфекционные менингиты и энцефалиты бывают бактериальными, вирусными, грибковыми, вызванными паразитарными инвазиями, протозойными (спровоцированными простейшими микроорганизмами, к примеру, амебами).

В зависимости от локализации патологического очага выделяют формы энцефалита – корковый, подкорковый, мозжечковый, стволовый. С учетом характера повреждения мозгового вещества заболевание развивается по геморрагическому или некротическому типу. Другие виды воспалительных заболеваний ЦНС:

- Хорея. Поражение мозгового вещества, спровоцированное ревматической инфекцией. Обычно возникает в осенне-зимний период на фоне перенесенных болезней (грипп, ангина, полиартрит). Дебютные признаки: раздражительность, недержание аффекта, эмоциональная лабильность, рассеянность. Позже появляются гиперкинезы (патологические непроизвольные движения, связанные с неконтролируемым сокращением группы мышц), затрагивающие зоны лица, тела, верхних и нижних конечностей.

- Невриты (воспалительный процесс, затрагивающий черепные и периферические нервы). Неврит часто поражает лицевой и тройничный нервы, берущие начало в стволе головного мозга. При множественных поражениях нервных окончаний патология носит название полиневрит. При неврите лицевого нерва наблюдается паралич (ослабление) мимической мускулатуры чаще в одной половине лица. Воспалительный процесс, затронувший тройничный нерв, сопровождается приступами резкой, сильной, мучительной боли на стороне поражения.

- НейроСПИД. Группа клинических форм поражения нервной ткани у больных с диагнозом ВИЧ или СПИД. К ним относят ВИЧ-энцефалопатию, сенсорную полиневропатию. Клиническая картина напоминает течение менингококкового менингита, менингоэнцефалита с быстрым прогрессированием деменции и нарастающей частотой эпилептических припадков.

Особую опасность для здоровья и жизни пациента представляют острые бактериальные формы, которые стремительно прогрессируют и быстро приводят к резкому ухудшению состояния больного, коме, летальному исходу.

Причины возникновения

Распространенная причина развития энцефалита – поражение вирусом (вирус простого или опоясывающего герпеса, цитомегаловирус). Диффузные формы нередко возникают на фоне протекания прионных болезней (прогрессирующие, дегенеративные заболевания нервной ткани, характеризующиеся аномальной трансформацией белка) и ВИЧ-статуса.

Менингиты чаще развиваются в результате инфицирования менингококками и другими кокковыми бактериями (стрептококки, пневмококки). Воспаление неинфекционного генеза, протекающее в оболочках мозга, возникает вследствие причин:

- Аутоиммунные заболевания (красная волчанка, ревматоидный артрит).

- Прием препаратов (противовоспалительные средства нестероидного типа, некоторые антибиотики). Неинфекционный менингит часто диагностируется у пациентов с аутоиммунными заболеваниями в анамнезе, которые принимают препараты НПВП (противовоспалительные средства нестероидного типа).

- Попадание жидкого содержимого кисты в субарахноидальное пространство. Распространенная причина образования кисты в мозговой ткани – цистицеркоз (глистная инвазия – заражение ленточным глистом).

Абсцесс мозга развивается вследствие распространения интракраниальной инфекции (остеомиелит, синусит), ЧМТ, проникающих ран в области головы, нейрохирургических вмешательств. Нередко причиной образования гнойного очага является инфекционное поражение организма (к примеру, бактериальный эндокардит), передающееся в отделы ЦНС гематогенным путем – через кровоток.

Симптоматика

Основные симптомы воспаления мозговой оболочки головного мозга у взрослых включают интенсивную, мучительную, распирающую боль в области головы, ригидность (твердость, неподатливость) затылочных мышц, лихорадка (повышение показателей температуры тела). Проявления могут отсутствовать или выражаться слабо у новорожденных детей и пожилых людей с подавленной иммунной защитой. Другие симптомы воспаленного мозга при менингите у взрослых:

- Апатия, вялость, беспокойный сон.

- Утрата аппетита.

- Озноб, бледность кожных покровов.

- Тахикардия, перепады значений артериального давления.

- Повторная, многократная рвота.

- Психомоторное возбуждение.

- Помрачение сознания, кома, сопор.

- Судорожный синдром.

- Симптом Кернига. Из-за повышенного мышечного тонуса больной не способен самостоятельно разогнуть нижнюю конечность, предварительно пассивно согнутую в коленном и тазобедренном суставах.

- Симптомы Брудзинского. Попытка пассивного наклона головы в направлении вперед и вниз приводит к непроизвольному подтягиванию нижних конечностей к зоне живота с предварительным сгибанием в коленных суставах. Аналогичный результат наблюдается при нажатии на область лобковой кости.

Ригидность мышц, расположенных в зоне затылка, выявляется при попытке опустить голову в направлении вперед и вниз. Попытка провоцирует возникновение сильных болезненных ощущений. Симптомы воспаления коры головного мозга включают сонливость, повышение значений температуры тела, усиленную чувствительность к световым и звуковым раздражителям, эпилептические приступы, помрачение сознания, боль в зоне головы.

Энцефалиты подозревают при появлении необъяснимых психических нарушений. Проявления неинфекционного менингита схожи с симптоматикой, характерной для бактериальной формы заболевания. Разница заключается в меньшей выраженности симптомов, более легком течении и медленном прогрессировании болезни.

При неинфекционных формах в большинстве случаев при наличии корректного лечения выздоровление наступает в период 1-2 недель. Клиническая картина при абсцессе включает признаки: вялость, апатия, боль в зоне головы, повышение показателей температуры тела. Очаговая неврологическая симптоматика зависит от локализации патологического очага.

Диагностика

Дифференциальная диагностика и выяснение причин воспаления, затронувшего ткани головного мозга, затруднено из-за многообразия форм, признаков и этиологических факторов. Некоторые патологические процессы неинфекционного генеза, к примеру, анти-NMDA-рецепторный энцефалит, проявляющийся иммунной атакой (аутоиммунная реакция) на мембранные белки нервной ткани, могут имитировать течение инфекционного энцефалита.

При дифференциальной диагностике менингита и остеоартрита при наличии симптома ригидности шейной мускулатуры обращают внимание на характер ограничения подвижности шеи. При остеоартрите больной испытывает затруднения при попытке повернуть шею в любую сторону. При менингите трудности возникают только при попытке опустить голову в направлении вниз.

Постановка диагноза бактериальный или вирусный менингит осуществляется на основании результатов анализа цереброспинальной жидкости (люмбальная пункция). Исследование в формате МРТ проводится для подтверждения диагноза энцефалит. Развитие патологии сопровождается характерными изменениями в мозговой ткани, которые обнаруживаются в ходе нейровизуализации.

На снимках МРТ при вирусном энцефалите, спровоцированном вирусом простого герпеса, просматривается отек тканей в височной доле и орбитофронтальной области. Эти отделы мозга наиболее часто повреждаются при ВПГ-энцефалите. При лейкоэнцефалопатии мультифокального (многоочагового) типа выявляются признаки демиелинизации нервных волокон.

Исследование МРТ позволяет дифференцировать такие патологии, как абсцесс мозга и тромбоз в зоне сагиттального синуса, которые сопровождаются симптоматикой, схожей с признаками вирусного энцефалита. Другие методы инструментального обследования: электроэнцефалограмма (выявление параметров биоэлектрической активности мозга), электронейромиография (определение тонуса скелетной мускулатуры).

Методы лечения

Лечение воспалений, затронувших ткани головного мозга, проводится с учетом причин возникновения и симптомов. При воспалительных процессах, спровоцированных бактериальными агентами, назначают антибактериальные препараты и кортикостероиды (Преднизолон, Дексаметазон).

Эмпирическое (без подтверждения причины) лечение антибиотиками проводится при подозрении на бактериальный менингит, если из-за противопоказаний (повышенные значения внутричерепного давления, неврологический дефицит очагового типа, судорожный синдром, помрачение сознания, отек диска основания зрительного нерва, нарушение свертываемости крови) невозможно сделать люмбальную пункцию.

Если патология вызвана вирусами, показаны противовирусные средства (Ацикловир, Ганцикловир). При паразитарных инвазиях лечение проводится противопаразитарными лекарствами. Для коррекции значений температуры тела назначают противовоспалительные средства нестероидного типа и другие лекарства с жаропонижающим действием (Парацетамол). Другие группы препаратов для симптоматической терапии:

- Корректоры метаболизма в нервной ткани (витаминные комплексы, Пирацетам, Гамма-аминомасляная кислота).

- Противосудорожные (Диазепам).

- Противорвотные (Метоклопрамид).

- Обезболивающие (Кетопрофен, Лорноксикам).

- Миорелаксанты (Мидокалм).

Лечение предполагает проведение мер, направленных на устранение дегидратации (обезвоживание организма), отека и набухания вещества мозга. Назначают препараты: Маннитол, Фуросемид, Глицерол (30%), Ацетазоламид. Для десенсибилизации (снижения повышенной чувствительности организма) назначают препараты: Клемастин, Хлоропирамин.

Терапия кортикостероидами оказывает десенсибилизирующее, дегидратирующее, противовоспалительное действие, параллельно снижая нагрузку на кору надпочечников. Внутривенное введение раствора Декстрана способствует улучшению микроциркуляции крови. Антигипоксанты, к примеру, Мексидол, повышают устойчивость нервной ткани к кислородному голоданию.

Параллельно назначают лекарства (Декстроза, Декстран, Калия хлорид) для поддержания гомеостаза (система саморегуляции физиологических процессов, протекающих в организме) и водно-электролитного баланса. Для поддержания нормального кровоснабжения мозгового вещества назначают ангиопротекторы (уменьшают проницаемость сосудов, стимулируют метаболические процессы в тканях сосудистой стенки) – Винпоцетин, Пентоксифиллин.

Осуществляется постоянный контроль функций дыхательной и сердечно-сосудистой системы. При необходимости проводится оксигенотерапия (искусственная подача в организм кислорода). При наличии показаний пациента могут подключить к аппарату ИВЛ (вентиляция легких), выполнить процедуру интубации (введение в трахею эндотрахеальной трубки для обеспечения проходимости дыхательных путей) или трахеостомии (хирургическая операция по созданию соустья между трахеей и окружающей средой).

Лечение при абсцессе предполагает проведение хирургической операции, чаще стереотаксической аспирации (отсасывание гнойного содержимого из очага) или дренирования (отведение жидкого содержимого через установленную дренажную систему).

Возможные осложнения

Последствия воспаления, протекающего в тканях мозга, зависят от причин, спровоцировавших заболевание, степени выраженности симптомов и характера течения. Прогноз составляется индивидуально с учетом формы заболевания, возраста и состояния здоровья пациента. При остропротекающих бактериальных менингитах и вирусных энцефалитах возможен летальный исход. К примеру, при герпетических инфекциях смертность среди пациентов, не получающих лечения, составляет 70-80%.

Воспаление мозга – группа заболеваний разной этиологии с варьирующейся симптоматикой и характером течения. Дифференциальная диагностика и корректная терапия позволяют эффективно бороться с нарушениями.

Просмотров: 970

Нейроинфекции – группа инфекционных патологий, которые вызываются бактериями, вирусами, грибками или простейшими, характеризуются преимущественной локализацией возбудителя в ЦНС и признаками поражения ее отделов. Клинические проявления представлены менингеальным, интоксикационным, ликвородинамическим синдромами, вегетососудистыми расстройствами. В процессе диагностики используются анамнестические данные, результаты физикального, общеклинического лабораторного, серологического, бактериологического или вирусологического исследования. В ходе лечения назначаются антибиотики или противовирусные препараты, патогенетические и симптоматические средства.

Общие сведения

Нейроинфекции – сравнительно распространенная группа патологий. По данным статистики, инфекционные поражения ЦНС достигают 40% в структуре неврологической заболеваемости. Основную часть составляют бактериальные и вирусные менингиты, распространенность которых в различных географических регионах находится в пределах 5-12 случаев на 100 000 населения в год. Для большинства болезней, входящих в данную группу, характерна осенне-зимняя сезонность. Они могут встречаться среди всех возрастных категорий населения, но основную часть пациентов составляют дети до 10-12 лет и лица, не получившие вакцины согласно календарю прививок.

Нейроинфекции

Причины нейроинфекций

Этиология инфекционного поражения структур центральной нервной системы зависит от вида заболевания. В большинстве эпизодов источником заражения становится больной или здоровый человек-носитель. Способствующими факторами являются постоянный контакт с большим количеством людей, ЧМТ, иммунодефицитные состояния, хронические соматические патологии, беспорядочная половая жизнь. Выделяют следующие механизмы инфицирования:

- Воздушно-капельный. Реализуется при кашле, чихании, разговоре. Характерен для возбудителей бактериальных и вирусных менингитов, энцефалитов, полиомиелита, герпетической инфекции.

- Контактно-бытовой. Подразумевает передачу инфекционного агента при прямом контакте с больным, носителем или инфицированными предметами быта. Это один из путей распространения герпес-вирусов, полиомиелита, сифилиса.

- Фекально—оральный. Тип передачи, при котором возбудитель выделяется вместе с испражнениями, проникает в организм с продуктами питаниями или водой. Может реализовываться при герпес-инфекции, вирусах ЕСНО и Коксаки, ботулизме, полиомиелите.

- Половой. При этом варианте заражение происходит во время полового акта через слизистые оболочки половых путей. Таким способом распространяется ВИЧ-инфекция, сифилис, реже – вирусы-возбудители менингитов, энцефалитов.

Патогенез

Для каждой формы нейроинфекции характерны свои патогенетические особенности, но механизмы развития большинства синдромов и симптомов, как правило, аналогичны при всех вариантах этой группы заболеваний. Инфекционный синдром обуславливают комплексы антиген-антитело и токсины возбудителей, которые оказывают деструктивное воздействие на ЦНС, провоцируя нарушения тонуса сосудов, метаболизма и гемодинамики в целом. Менингеальный синдром развивается при воспалительном поражении мозговых оболочек и повышении внутричерепного давления. Вегетативные расстройства вызываются как прямым контактом инфекционных агентов с центрами автономной нервной системы, так и опосредованным воздействием через внутричерепную гипертензию. Ликвородинамические изменения потенцируются усиленной продукцией спинномозговой жидкости на фоне раздражения сосудистых сплетений и блокадой пахионовых грануляций, усложняющей процесс ее резорбции.

Классификация

Использование систематизации обусловлено необходимостью объединить между собой большое количество разнородных инфекционных патологий с вовлечением нервной системы. В зависимости от характера морфологических изменений, клинических особенностей и конкретного возбудителя в неврологии различают несколько групп поражений ЦНС инфекционного происхождения. Основными вариантами нейроинфекций являются:

1. Энцефалиты. Заболевания с воспалением ткани головного мозга. Наиболее распространенными считаются клещевой, герпетический, ветряночный и краснушный энцефалиты. Проявления зависят от типа возбудителя, могут включать общемозговые, очаговые симптомы, системную интоксикацию разной степени выраженности.

2. Менингиты. Болезни, при которых наблюдается поражение мозговых оболочек. Характеризуются наличием менингеального и интоксикационного синдромов, с учетом особенностей воспалительного процесса подразделяются на:

- Гнойные. Провоцируются бактериями, простейшими или грибами, могут быть первичными либо вторичными. К первичным относятся менингиты, вызванные менингококком, пневмококками, гемофильной палочкой. Вторичные поражения являются осложнением гнойных процессов других локализаций – околоносовых пазух, среднего уха и пр.

- Серозные. Сопровождаются преимущественно лимфоцитарным плеоцитозом. В роли возбудителей выступают туберкулёзная палочка, вирус паротита, энтеровирусы Коксаки и ЕСНО.

3. Полиомиелит. Поражение ЦНС, вызванное РНК-содержащим вирусом полиомиелита. Может протекать в двух формах: непаралитической (менингеальной, абортивной, инаппарантной) и паралитической (спинальной, мостовой, бульбарной, энцефалитической).

4. Абсцесс головного мозга. Представляет собой ограниченное капсулой скопление гнойных масс в тканях мозга. Может иметь отогенное, риногенное, метастатическое или посттравматическое происхождение. Проявляется системной интоксикацией, очаговой неврологической симптоматикой, реже – эпилептическим и гипертензивным синдромами.

5. Опоясывающий лишай. Вариант хронической нейроинфекции, обусловленный герпесвирусом человека III типа – Варицелла-Зостер. Наблюдается персистенция возбудителя в спинномозговых ганглиях с активацией при снижении иммунитета или травмах. К основным симптомам относятся острая боль, герпетические высыпания в области 1-2 дерматомов.

6. Нейросифилис. Инфекционная патология, провоцируемая бледной трепонемой. На ранней стадии поражения ЦНС отмечаются общеинфекционные, общемозговые и очаговые симптомы с нарушением функций II, III, VI, VIII пар черепно-мозговых нервов. На поздних стадиях развивается прогрессирующая деменция, выявляются психические расстройства, инсультоподобная симптоматика.

7. Ботулизм. Инфекционное заболевание, вызываемое Clostridium botulinum и сопровождающееся прерыванием передачи нервных импульсов в холинэргических синапсах. Обнаруживаются признаки поражения двигательных ядер ствола мозга, передних рогов.

8. НейроСПИД. Обусловлено инфицированием вирусом иммунодефицита человека. Зачастую представлено первичными поражениями ЦНС: энцефалопатиями, рецидивирующими ВИЧ-менингитами, вакуолярной миелопатией. Проявления разнообразны, включают парезы, афазии, атаксию, мнестические расстройства, психопатологические нарушения.

Симптомы нейроинфекций

Клиническая картина зависит от формы инфекционного поражения ЦНС. Обычно наблюдаются комбинации различных общих клинических проявлений нейроинфекций: интоксикационного, менингеального, вегетососудистого и ликвородинамического синдромов. Общеинфекционный синдром формируется за несколько дней или часов до появления признаков острой стадии поражения нервной системы, может быть представлен умеренной головной болью, недомоганием, слабостью, катаральными явлениями, повышением температуры тела до 38-39,5° С, нарушениями стула по типу диареи или запора, колебаниями артериального давления, тахикардией, реже – судорожной готовностью, психическими расстройствами.

Менингальный синдром возникает при вовлечении в патологический процесс мозговых оболочек, состоит из общемозговой симптоматики, мышечно-тонических и корешковых симптомов. В первую группу входит интенсивная диффузная распирающая головная боль; фотофобия, повышенная чувствительность к звукам и свету, рвота без тошноты, не приносящая облегчения. Зачастую наблюдается нарушение сознания по типу галлюцинаций, бреда, оглушения, сопора. У детей возможны фебрильные судороги. Мышечно-тонические и радикулярные проявления включают в себя ригидность затылочных мышц, симптомы Кернига, Брудзинского, Лессажа, Гордона, Менделя, Бехтерева и др.

Вегетативно-сосудистые расстройства при нейроинфекциях могут носить симпатоадреналовый, вагоинсулярный или смешанный характер. В первом случае обнаруживается учащение сердечного ритма, повышение артериального давления, чрезмерная потливость и жажда, во втором – брадикардия, артериальная гипотония, обильное мочеиспускание. При смешанном варианте симптомы из разных групп сочетаются между собой. Нарушение нормальной циркуляции ликвора может протекать по гипертензивному и гипотензивному типу. Более характерной для нейроинфекций является внутричерепная гипертензия, сопровождающаяся угнетением сознания, судорожными и дислокационными синдромами.

Диагностика

Диагностическая программа при инфекциях ЦНС основывается на анамнезе, физикальном исследовании, общеклинических и специфических лабораторных тестах. Лучевые методы диагностики используются редко, зачастую – с целью дифференциации с объемными поражениями нервной системы. Программа обследования больного может включать следующие процедуры:

- Выяснение анамнеза. При общении с пациентом или его родственниками лечащий инфекционист или невролог осуществляет детализацию имеющихся жалоб, выясняет динамику их развития. Важную роль играет эпидемиологический анамнез – контакт с инфекционными больными или выезд за границу на протяжении последних 21 дней.

- Общий и неврологический статус. При осмотре врач определяет уровень сознания, изучает кожу и слизистые оболочки с целью поиска высыпаний, определяет частоту сердечных сокращений и артериальное давление. При установлении неврологического статуса специалист оценивает тонус затылочных мышц, выявляет специфические симптомы, характерные для различных неврологических синдромов.

- Общеклинические лабораторные тесты. В общем анализе крови помимо повышения СОЭ отмечаются следующие изменения: при бактериальной инфекции – высокий нейтрофильный лейкоцитоз, при вирусной – лейкоцитоз со смещением лейкоцитарной формулы вправо, при ВИЧ-инфекции и тяжелых иммунодефицитах – лейкопения. Показатели биохимического анализа крови зависят от сопутствующих поражений внутренних органов.

- Спинномозговая пункция. При нейроинфекциях существует два основных варианта изменений ликвора (белково-клеточных диссоциаций) – по гнойному и серозному типу. При первом типе СПЖ мутная, имеет определенный окрас (белый, желтоватый), наблюдается нейтрофильный плеоцитоз от 1 000, повышение уровня белка от 1,0 г/л. При серозной форме ликвор прозрачный, опалесцирует, при цитологическом исследовании обнаруживается лимфоцитарный плеоцитоз более 100, уровень белка составляет выше 0,4 г/л.

- Серологическое исследование. Заключается в определении повышенного уровня антител в крови при помощи реакций подавления гемагглютинации, связывания комплемента или нейтрализации. Применяется ИФА, в ходе которого выявляется специфический IgM к возбудителю. Проводится ПЦР для уточнения ДНК или РНК инфекционного агента.

- Вирусологическая или бактериологическая диагностика. Предполагает определение возбудителя заболевания в крови или спинномозговой жидкости пациента путем посева образцов на специфические питательные среды. После идентификации патогенного агента целесообразно уточнение чувствительности к основным антибактериальным препаратам.

Лечение нейроинфекций

Все нейроинфекции являются показанием к госпитализации больного в инфекционный или неврологический стационар. При тяжелом состоянии, необходимости непрерывного контроля жизненно важных функций (дыхание, сердцебиение), пациента транспортируют в отделение ОРИТ. Лечебная программа включает следующие мероприятия:

- Этиотропная терапия. Основной целью является элиминация возбудителя из организма больного. Вначале используются препараты широкого спектра действия. После получения результатов серологического и бактериологического исследований медикаменты заменяют антибактериальными или противовирусными средствами, к которым выявленный возбудитель проявил наибольшую чувствительность.

- Патогенетические препараты. Применяются для борьбы с системной интоксикацией, отеком головного мозга и нарушениями гомеостаза, для коррекции водно-электролитного баланса, десенсибилизации и стимуляции иммунитета. Назначаются плазмозаменители, диуретики, глюкокортикостероиды, антигистаминные средства, интерфероны, донорские и искусственные иммуноглобулины, антикоагулянты.

- Симптоматические средства. К этой категории относятся медикаменты, купирующие отдельные симптомы и улучшающие общее состояние больного: анальгетики, жаропонижающие, противорвотные медикаменты, антиконвульсанты, нейролептики.

- Хирургическое лечение. Характер оперативного вмешательства зависит от обнаруженных изменений. Операция может потребоваться в случае абсцесса, туберкуломы головного мозга, компрессии спинного мозга при туберкулезном спондилите, больших областях некроза при опоясывающем лишае.

Прогноз и профилактика

Исход нейроинфекции определяется типом заболевания, общим состоянием больного, своевременностью и полноценностью лечения. В большинстве случаев вовремя поставленный диагноз и адекватная терапия позволяют сохранить жизнь пациента, минимизировать риск развития осложнений. При некоторых формах нейроинфекций, например – энцефалитах, летальность достигает 50-80%. Специфическая профилактика представлена вакцинами против конкретных возбудителей: вирусов герпеса, ботулизма, клещевого энцефалита, кори, полиомиелита, менингококка и т. д. Неспецифические превентивные мероприятия направлены на укрепление иммунитета, своевременное лечение иммунодефицитных состояний и предотвращение контакта с потенциальными носителями инфекционных заболеваний.