Хроническое воспаление придаточных пазух носа симптомы

Дата публикации 6 июня 2018Обновлено 12 августа 2020

Определение болезни. Причины заболевания

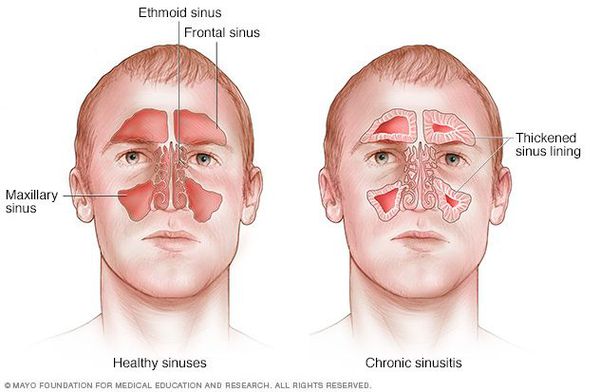

Хронический синусит (ХС) — это длительно текущее воспаление одной, нескольких или всех околоносовых (придаточных) пазух, склонное к рецидивам. Именно ХС является наиболее частым поводом обращения больных к оториноларингологу.

Основной причиной возникновения ХС является микролора, инфицирующая пазухи (чаще всего наблюдается полифлора). В основном при бактериальной посеве обнаруживается стафилококк, но помимо него встречается синегнойная палочка, протей и кишечная палочка. Также при ХС можно обнаружить и анаэробную флору.

Особое место в образовании ХС занимает грибковая флора (аспергилл, пеницилл, кандида), которая первично не является этиологическим фактором синуситов, но развивается вследствие суперинфицирования при дисбактериозах и в дальнейшем может стать доминирующей (или единственной) флорой, поддерживающей хроническое воспаление носовых пазух.

Хронический синусит очень часто встречается у больных с различными иммунодефицитными состояниями, синдромом Картагенера, синдромом Янга и муковисцидозом.[3]

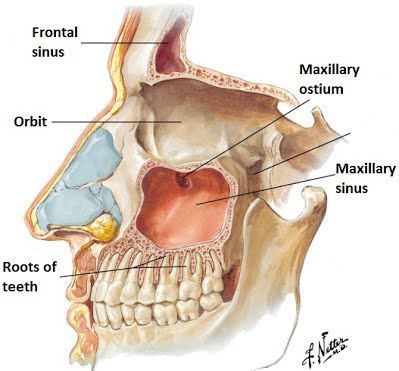

Также на развитие ХС влияет аномалия соустья (отверстия) между пазухой и полостью носа. Она может возникнуть в связи с искривлением носовой перегородки, разрастанием полипов в носовой полости, утолщением слизистой полости носа из-за аллергического отёка, патологическим строением средней носовой раковины и крючковидного отростка, гиперпневмотизацией решётчатой буллы и клеток agger nasi. Всё вышеперечисленное нарушает механизмы естественного клиренса (скорости очищения).[3]

Появлению ХС способствуют очаги других хронических инфекций, расположенные «по соседству»: хронический тонзиллит, аденоидит (у детей), патология зубов (одонтогенный гайморит).

Провоцирующими факторами для частых обострений хронического синусита могут стать также ОРВИ и частые переохлаждения.

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением — это опасно для вашего здоровья!

Симптомы хронического синусита

Симптомы хронического синусита (при условии отсутствия обострения) менее выражены, чем при остром синусите. На характер клинических проявлений и их выраженность влияет форма синусита, локализация воспаления, количество поражённых пазух, причины возникновения болезни, проходимость соустья и другие факторы.[4]

К основным симптомам ХС относят:

- неярко выраженную головную боль или, скорее, чувство тяжести и распирания в проекции носа и околоносовых пазух ноющего и разлитого характера;

- отделяемое из носового хода различного рода и количества (в зависимости от формы ХС);

- затруднённое носовое дыхание, ощущение заложенности носа;

- нарушение обоняния;

- неприятный запах в носу.

Патогенез хронического синусита

Формирование околоносовых пазух у ребёнка происходит тогда, когда он находится ещё в утробе матери. С самого рождения и до 20 лет жизни человека они постепенно «созревают». Так, у грудничков лобные пазухи отсутствуют, в то время как остальные пазухи находятся в зачаточном состоянии и постепенно формируются пока ребёнок растёт, и кости его лица увеличиваются.

В образовании слизи принимают участие бокаловидные клетки мерцательного эпителия, покрывающего пазухи с внутренней стороны. К соустьям (отверстиям) околоносовых пазух слизь продвигается благодаря движению ресничек эпителия. Обычно скорость такого продвижения составляет 1 см/мин. Размеры и диаметр соустий небольшие и равны примерно 1-2 мм.

При хроническом воспалении слизистых оболочек пазух возникают следующие процессы:

- изменение эпителия — патолоическое превращение одного вида ткани в другой. Иначе этот процесс называется метаплазией эпителия. Она бывает очаговой и диффузной;

- нарушение работы ресничек;

- утрата способности к удалению с поверхности пазухи вирусов и бактерий путём мукоцилиарного транспорта.

Также часто происходят и необратимые процессы в слизистой оболочке пазух.

Классификация и стадии развития хронического синусита

Несмотря на большое количество предложенных к настоящему времени классификаций хронических синуситов, наиболее приемлемой в клиническом отношении остаётся классификация, созданная Б.С. Преображенским (1956 год).[4] Согласно этой классификации различают следующие хронические синуситы:

- экссудативные (катаральной, серозной и гнойной формы);

- продуктивные (полипозной и пристеночно-гиперпластической формы);

- некротические;

- холестеатомные;

- атрофические;

- аллергические.

При экссудативных ХС формируется серозный, гнойный или серозно-гнойный секрет. Он выделяется воспалённым эпителием носовой пазухи в связи с её инфицированием вредоносной микрофлорой.[4]

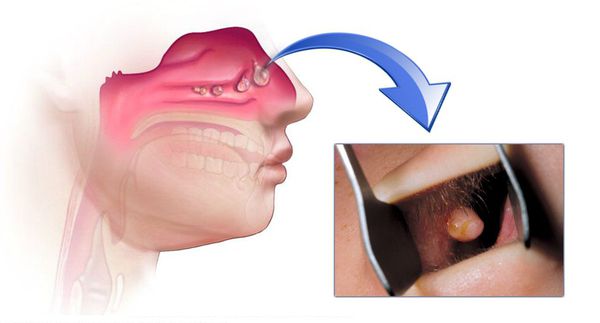

При продуктивных ХС происходит пролиферация — разрастаются эпителиальные оболочки. В результате этого процесса образуются полипы в пазухах, которые зачастую проникают в полость носа.

Холестеатомный ХС характеризуется развитием в пазухе холестеатомных масс вследствие эмбрионального заноса. [6][8]

Помимо данных форм ХС различают также грибковые, кистозные и одонтогенные.

Грибковый ХС (мицетома) проявляется мучительной ноющей болью, заложенностью носа и различного рода выделениями, характер которых зависит от вида грибка:

- инфицирование плесневым микозом приводит к образованию вязкого, иногда желеобразного отделяемого бело-серого или жёлтоватого цвета;

- заражение аспергиллёзом провоцирует возникновение отделяемого, схожего с холестаетомой, цвет серый, в некоторых случаях присутствуют черноватые точки;

- инфицирование кандидозом способствует формированию творожестых масс жёлтого цвета.[2][4]

Кистозные ХС отличаются наличием кист в пазухах (чаще в гайморовых). Постоянный хронический воспалительный процесс в носовых пазухах нарушает барьерные функции слизистой оболочки. Это, в свою очередь, провоцирует формирование кистозных изменений.[1]

Одонтогенный ХС (гайморит) — особая форма воспаления, которая возникает по двум причинам:

- переход воспалительного процесса от корней поражённых зубов на слизистую оболочку пазухи;

- врачебные манипуляции (например, экстракция зубов верхней челюсти).

Всё этого возникает сообщение между пазухой и ротовой полостью — ороантральная фистула.[3]

Помимо прочего выделяют три степени тяжести ХС:

- лёгкая (повышение температуры тела не наблюдается);

- средняя (температура повышается до 37°-38°);

- тяжёлая (температура достигает 38°-39°).

Осложнения хронического синусита

При частых обострениях хронических синуситов, неправильно пролеченных или, чаще, недолеченных синуситов могут возникать серьёзные осложнения.

Риногенные орбитальные (глазничные) осложнения

Инфекция, возникшая в пазухах носа, через вены или с помощью контактного механизма передачи может распространиться в район глазницы. Этот процесс способен привести к появлению периостита, абсцесса и флегмоны глазницы, реже к невриту глазного нерва. Все перечисленные выше осложнения могут протекать в сопровождении экзофтальма и ограничения движения глазного яблока. Данный тип осложнений ХС может статьи причиной возникновения слепоты.

Риногенные внутричерепные осложнения

Внутричерепные осложнения в два раза чаще возникают у мужчин, чем у женщин,[5][7] и являются самыми тяжёлыми и опасными последствиями ХС. В первую очередь речь идёт об арахноидите, экстра- и субдуральных абсцессах, менингите, тромбозе пещеристой пазухи. Ко второй группе часто встречающихся осложнений относятся патологии, связанные с травмой носа или околоносовых пазух. Достаточно редко встречаются осложнения, возникающие по причине нагноений в полости носа или области наружного носа (абсцесс перегородки, фурункул и карбункул носа).

Внутричерепные осложнения происходят в результате вирусных инфекций, которые провоцируют обострение синуситов. Это приводит к тому, что сопротивляемость организма по отношению к раздражителям снижается, а активность патогенных микроорганизмов — возрастает.[4]

Возникновение того или иного внутричерепного осложнения зависит от проникновения конкретной инфекции: стрептококк вызывает абсцесс головного мозга, пневмококк — менингит, стафилококк — тромбофлебит синусов.[7] Однако часто при абсцессах обнаруживают стафилококковую флору.

Все вышеперечисленный виды инфекции способны проникнуть в полость черепа тремя путями:

- контактным — переход воспалительного процесса на кости (приводит к образованию остеомиелита);

- гематогенным — длительные воспалительные процессы способствуют возникновению флебита лица, решетчатых и глазничных вен, после чего происходит нагноение тромба;

- лимфогенным — инфекция проникает через интраадвентициальное и периваскулярное лимфатическое пространство, которое является соединением лобной пазухи и передней черепной ямки.[4]

Диагностика хронического синусита

Диагностика хронического синусита предполагает нижеперечисленные методы исследования.

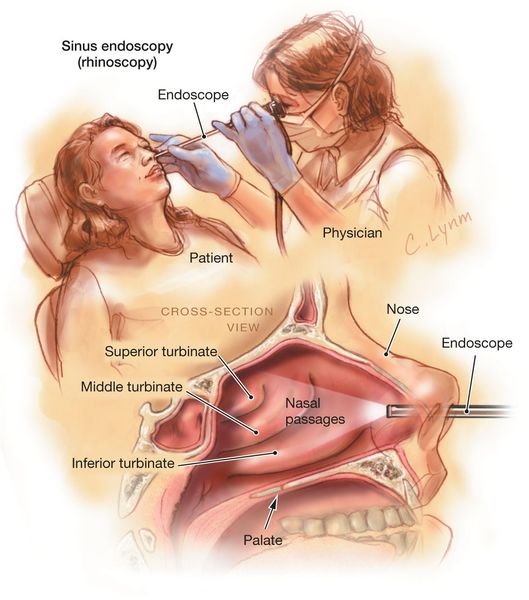

Проведение физикального осмотра осуществляется с помощью передней риноскопии и фарингоскопии. Осмотр проводит врач-отоларинголог.

Опрос больного (сбор анамнеза заболевания).

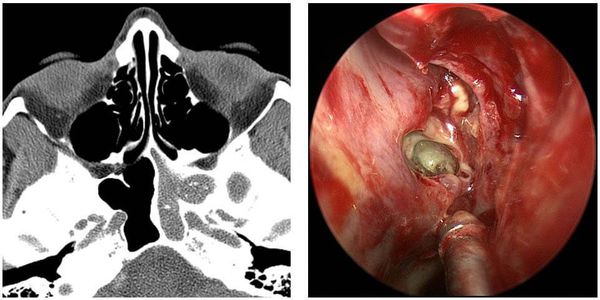

Эндоскопия носовой полости предназначена для рассмотрения аномалий строения структур носа и состояний выводных соустий, а также для проверки на присутствие полипов и иных образований в носовой полости.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) проводится чаще в скрининговых целях, помогает в диагностике кист лобной и верхнечелюстной пазух.

Рентгенография определяет, насколько утолщены слизистые оболочки пазух, а также горизонтальный уровень жидкости или тотальное снижение пневмотизации пазухи.

Компьютерная томография (КТ) считается одним из наиболее информативных методов диагностики при ХС, целью которого являются:

- установление характера и распространённости патологических процессов;

- выявление причин и индивидуальных особенностей анатомии носовой полости и пазух носа, способствующих рецидиву синусита;

- визуализирование структур, которые не просматриваются при рентгенографии (особенность КТ с высоким разрешением).

Магнитно-резонансная томография (МРТ) лучше всего визуализирует мягкотканные структуры. Но, не смотря на это, данный метод диагностики не является базовым исследованием. Воздух и костные структуры имеют одинаковую интенсивность сигнала при проведении МРТ, а эта особенность не позволяет определить проходимость воздушных пространств, которые соединяют пазухи с носовой полостью. Однако МРТ применима в случаях подозрений на грибковое или опухолевое поражение околоносовых синусов и при возникновении осложнений ХС.

Диагностическое зондирование и пункция способствуют оценке объёма и характера содержимого поражённой пазухи и получению представления о том, насколько проходимы её естественные отверстия.

Бактериологическое исследование для определения причинности воспаления использует пробы, полученные при пункции воспалённой пазухи или носовой полости.[3]

Лечение хронического синусита

Первостепенные задачи лечения ХС:

- сократить длительность течения болезни;

- предупредить развитие возможных осложнений;

- уничтожить возбудитель заболевания.[3]

На то, какой будет терапия, влияет локализация и форма воспаления, причина его возникновения, а также наличие или отсутствие обострения.[4]

Консервативная терапия

При развитии обострения в околоносовых синусах применяется базисное лечение антибиотиками, которое зависит от вида возбудителя, выявленного во время диагностики. Однако антибиотикотерапия применима не ко всем видам ХС (лишь к хроническим воспалениям средней и тяжёлой степени). Также данный вид лечения нельзя использовать при грибковом ХС, так как в этом случае следует применять противогрибковые препараты (дифлюкан, флуконазол, нитстатин, леворин, интраконазол и другие). При аллергических синуситах показано проведение неспецифической общей и местной консервативной терапии.

Лечение бактериальных форм ХС средней и тяжёлой степени предполагает назначение антибиотиков ещё до результатов, получаемых при микробиологическом исследовании через несколько дней. Не смотря на то, что диагностика патогенной микрофлоры позволяет выбрать оптимальный для лечения антибиотик, всё же метод эмпирической антибиотикотерапии является оптимальным. При этом особое внимание уделяется чувствительности к препарату типичных возбудителей заболевания: S.pneumoniae и H.influenza.

Антибиотикотерапия предполагает применение следующих групп препаратов по выбору:

- амоксициллин, амоксициллин-клавуланат;

- цефалоспорины (цефуроксим, цефотаксим, цефтриаксон);

- макролиды (азитромицин, кларитромицин, рокситромицин);

- фторхинолоны (левофлоксацин, моксифлоксацин, спарфоксацин).

Лечение ХС на фоне иммунодефицитных состояний, продлённой назогастральной интубации, при муковисцидозе, а также при одонтогенном синусите представляет большие сложности. Возбудителями, вызывающими наиболее тяжёлые, нетипичные формы синусита, нередко бывают золотистый и эпидермальный стафилококк, Pr.vulgaris, Pr.aeruginosa, кишечная палочка, а также микроорганизмы, считающиеся сапрофитирующими обитателями носоглотки (зеленящий стрептококк, менингококк, стафилококк гемолитический). При эмпирическом выборе оптимальными препаратами с позиции спектра антибактериальной эффективности являются цефалоспорины (цефтриаксон), карбапенемы (меропенем) или фторхинолоны 3-4 поколения, назначаемые внутривенно при тяжёлой степени ХС.

В случае, если причиной возникновения ХС явилась обструкция естественных соустий пазух носа, пердусмотрено применение сосудосуживающих препаратов (деконгенсантов), назначаемых коротким курсом в виде капель и аэрозолей (ксилометазолин, оксиметазолин, тетризолин и другие).

Иными способами лечения ХС являются носовые души, промывание носовой полости тёплым изотоническим раствором и физиотерапия (УВЧ, УФО, микроволновая, ультразвуковая терапия, а также лазеротерапия).

Оперативная терапия

Хирургическое лечение показано в следующих случаях:

- неэффективность консервативного лечения;

- образования кист и полипов в пазухах носа;

- при гиперпластической и смешанной форме СХ.[4]

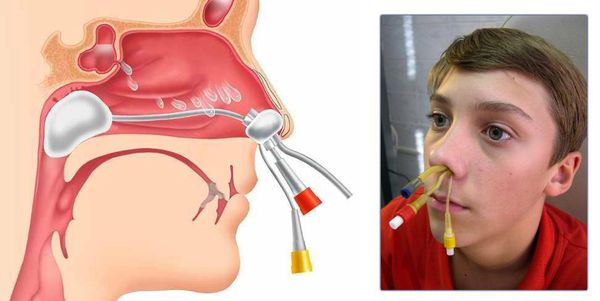

Выполнение пункции и зондирования пазух носа считается одним из важных методов лечения ХС. С помощью этих процедур эвакуируется патологическое отделяемое, после чего с применением антисептического раствора промывается поражённая пазуха и вводится лекарственный препарат. Наиболее лёгкой и часто проводимой процедурой является пункция верхнечелюстной пазухи.[3]

По сравнению с проведением повторных пункций более эффективным методом лечения является дренирование. После пункции в пазуху вводится постоянный дренаж, который позволяет промывать пазуху несколько раз в сутки.

Помимо данных методик активному опорожнению пазух и введению в них лекарственных препаратов способствует метод вакуумного перемещения жидкости или применение синус-катетера ЯМИК.

При полипозных ХС, которые сочетаются с полипозом носа, показана полипотомия. Она проводится как классическим методом (полипной петлёй), так и с использованием современных методик (радиоволны) под контролем эндоскопии.

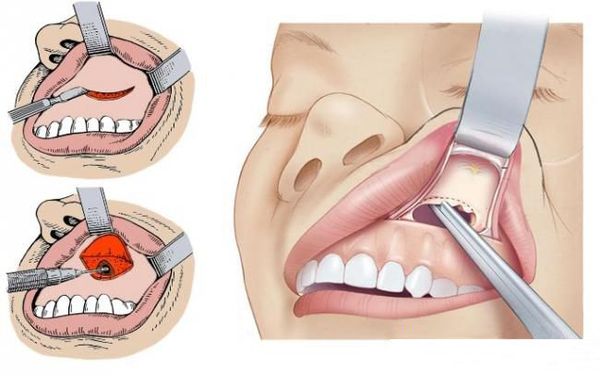

Существуют стандартные операции:

- Гайморотомия по Калдвеллу-Люку, А.Ф. Иванову и Денкеру. При всех этих операциях подход к пазухе осуществляется через преддверие рта. Принцип операций: отслоить патологически изменённую слизистую оболочку пазухи, санировать пазуху и создать дополнительное соустье между пазухой и носовой полостью.

- Фронтотомия по Киллиану. Доступ к пазухе проводят через переднюю стенку (выполняют дугообразный разрез по брови, спускаясь по скату носа, и достигают наружного края грушевидного отверстия). Также создаётся лобно-носовое дополнительное соустье.[4]

На данный момент современные внутриносовые операции на пазухах носа производятся под контролем эндоскопа или операционного микроскопа, которые позволяют хирургу детально контролировать все этапы операции.

Суть этих операций — ревизия стенозированных естественных отверстий поражённых синусов, устранение анатомических аномалий и полипов, которые блокируют их проходимость. При условии восстановления вентиляции и дренажа поражённых пазух патологические изменения в слизистой оболочке подвергаются обратному развитию, и она приобретает нормальный вид. В этом случае удалению подлежат только участки необратимо изменённой слизистой оболочки, кисты, полипы. Их удаление осуществляют через расширенное естественное соустье пазухи внутриносовым доступом.[3]

Прогноз. Профилактика

Прогноз считается благоприятным при условии своевременного адекватного лечения. Возможно полное восстановление трудоспособности. Однако при отсутствии правильного лечения или самолечения могут развиться опасные для жизни осложнения.

Методы профилактики ХС предупреждают появление заболевание. Поэтому необходимо:

- проходить комплексную своевременную терапию инфекций, проникающих в носоглотку;

- удалять и вовремя лечить кариозные зубы и хронический тонзиллит;

- укреплять иммунную систему;

- проводить противоаллергические мероприятия;

- избегать переохлаждений;

- осуществлять нормализацию микроклимата в помещении;

- рационально питаться;

- лечить сопутствующие заболевания;

- проводить мероприятия по предупреждению осложнений;

- устранять предрасполагающие факторы возникновения ХС (искривление перегородки носа, атрезии и синехии полости носа).

Хронический синусит – это хроническое воспалительное заболевание одной или нескольких придаточных пазух носа. Заболеванию подвержены лица всех возрастных категорий, в равной степени, как женщины, так и мужчины.

Заложенность носа и слизисто-гнойные выделения – общие симптомы хронического синусита в период обострения

Заложенность носа и слизисто-гнойные выделения – общие симптомы хронического синусита в период обострения

На долю хронического синусита приходится примерно 20% в общей структуре оториноларингологических заболеваний детского возраста. Изолированно заболевание регистрируется редко (в 3–5% случаев), значительно чаще у детей диагностируется полисинусит. При этом наиболее частой сочетанной патологией являются гаймороэтмоидит (около 70%), а также фронтоэтмоидит (14%). Сфеноидит в детском возрасте встречается крайне редко.

Причины и факторы риска

Основной причиной развития хронического синусита являются повторяющиеся острые синуситы, особенно в отсутствие адекватного лечения. Переход в хроническую форму заболевания обычно происходит на фоне сниженного иммунитета, других хронических патологий, искривления носовой перегородки, при наличии полипов или других новообразований в носовой полости.

К факторам риска относятся:

- аллергические процессы;

- болезни обмена веществ;

- травмы лица;

- вредные привычки;

- производственные вредности (регулярное воздействие на организм промышленных токсинов, пыли и пр.).

При поражении околоносовых пазух микроскопическими грибами и анаэробными микроорганизмами могут возникать резистентные к консервативному лечению формы заболевания, для которых характерно длительное рецидивирующее течение.

У детей синусит часто развивается как осложнение острых респираторных вирусных инфекций и детских инфекционных болезней (корь, скарлатина).

Формы заболевания

Хронический синусит может быть одно- и двусторонним.

В зависимости от клинической картины и гистоморфологических признаков выделяют следующие формы хронического синусита:

- экссудативная (катаральная, серозная, гнойная);

- продуктивная (полипозная, пристеночно-гиперпластическая);

- альтернативная (атрофическая, холестеатомная);

- смешанная (полипозно-гнойная).

На фоне хронического синусита могут развиться менингит, остеомиелит, эпидуральный или субдуральный абсцесс.

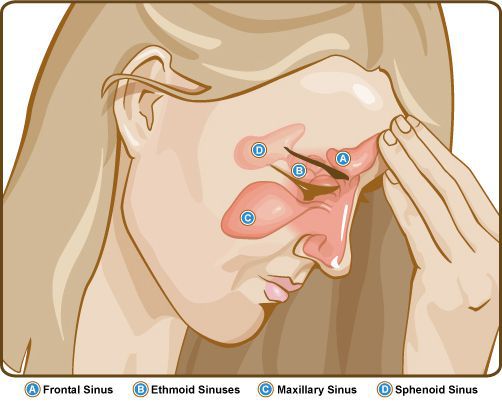

В зависимости от того, какая именно из пазух вовлечена в патологический процесс, выделяют:

- гайморит (воспаление гайморовой пазухи);

- фронтит (воспаление лобной пазухи);

- этмоидит (воспаление решетчатого лабиринта);

- сфеноидит (воспаление клиновидной пазухи).

Виды хронического синусита

Виды хронического синусита

В зависимости от этиологического фактора хронический синусит подразделяют на следующие формы:

- вирусный;

- бактериальный;

- микотический;

- аллергический;

- травматический.

Симптомы хронического синусита

Хронический синусит протекает длительно, рецидивы имеют сезонность (обычно возникают в осеннее-зимний период), выраженные общие симптомы и субъективные ощущения в период ремиссии отсутствуют.

К общим симптомам хронического синусита в период обострения относятся заложенность носа, слизисто-гнойные выделения из носовой полости, снижение обоняния, болевые ощущения и/или дискомфорт в области пораженной пазухи, головная боль, неприятный запах изо рта. К этим симптомам могут присоединяться кашель, зубная боль, гнусавость, ощущение давления в ушах, слабость и быстрая утомляемость.

Симптомы в период обострения хронического синусита

Симптомы в период обострения хронического синусита

В остальном клиническая картина хронического синусита у взрослых зависит от формы заболевания.

Полипозный и полипозно-гнойный синуситы обычно развиваются на фоне аллергического ринита или бронхиальной астмы и характеризуются упорным и тяжелым течением. Полипы являются результатом выпадения через естественное отверстие в носовую полость отечной слизистой оболочки, однако могут формироваться и в полости носа, в верхнем и среднем носовых ходах. Полипы имеют гладкую поверхность сероватого или желто-красного цвета, студенистую консистенцию, не склонны к кровоточивости. Крупные полипы, длительно находящиеся в полости носа, оказывают давление на стенки и могут становиться причиной деформации с расширением спинки носа и увеличением расстояния между глазами. Носовые раковины при этом атрофируются, перегородка носа искривляется, а в ряде случаев разрушается.

При полипозном синусите возможно искривление носовой перегородки и даже ее разрушение

При полипозном синусите возможно искривление носовой перегородки и даже ее разрушение

Особенности протекания заболевания у детей

Диагностировать хронический синусит у ребенка можно с двухлетнего возраста. Заболевание у детей имеет возрастные особенности.

У пациентов раннего и дошкольного возраста, в отличие от взрослых, общие симптомы хронического синусита превалируют над местными проявлениями. У больных наблюдаются длительная субфебрильная температура, снижение массы тела, бледность кожных покровов, шейный лимфаденит, ротовое дыхание (постоянно открытый рот). Дети с хроническим синуситом раздражительны, вялы, у них нарушается сон, снижается аппетит.

У детей старшего возраста клиническая картина мало отличается от хронического синусита у взрослых. Пациенты предъявляют жалобы на затруднение или отсутствие носового дыхания, патологические выделения из носовой полости, снижение обоняния, температура повышается только во время обострений.

У детей хронический синусит протекает с длительной субфебрильной температурой, бледностью кожи, вялостью, апатией, снижением массы тела

У детей хронический синусит протекает с длительной субфебрильной температурой, бледностью кожи, вялостью, апатией, снижением массы тела

Помимо общих проявлений заболевания симптоматика хронического синусита у детей варьирует в зависимости от локализации патологического процесса.

При хроническом гайморите у больных отмечается тяжесть в голове, закладывание одной половины носа, гнойные выделения из носовой полости, которые, стекая по задней стенке глотки, могут вызывать рефлекторный кашель. Изолированный гайморит у детей наблюдается реже, чем сочетанное поражение верхнечелюстной пазухи и решетчатого лабиринта, а гайморита у детей раннего возраста не бывает вовсе из-за анатомических особенностей гайморовых пазух.

Хронический фронтит у детей составляет 15–40% от всех хронических синуситов. Данная форма заболевания характеризуется повышенной утомляемостью и субфебрильной температурой тела. Головная боль не слишком интенсивна, однако практически постоянна, усугубляется в утреннее время, а также при движении глаз.

Читайте также:

10 мифов о насморке

Аптекарский огород: лекарственные растения, которые можно вырастить на даче

Как поднять иммунитет ребенку?

Диагностика

Для постановки диагноза хронического синусита используются данные сбора анамнеза и жалоб, объективного осмотра, а также ряда дополнительных исследований, которые подбираются в зависимости от формы заболевания.

На долю хронического синусита приходится примерно 20% в общей структуре оториноларингологических заболеваний детского возраста.

Состояние околоносовых пазух оценивается при помощи диафаноскопии (просвечивание пазух в темном помещении при помощи лампы, введенной в рот) и синусоскопии (обследование верхней пазухи при помощи эндоскопа). Эндоскопическая диагностика дает возможность обнаружить изменения в задних отделах носовой полости, которые являются труднодоступными для осмотра посредством традиционных методов. Также эндоскопия позволяет осуществить прицельную биопсию.

Диагностика хронического синусита

Диагностика хронического синусита

Наиболее распространенным и информативным методом диагностики в данном случае является рентгенография придаточных пазух носа в трех проекциях – боковой, лобно-носовой, носоподбородочной. С целью уточнения могут применяться:

- компьютерная или магниторезонансная томография в аксиальной и фронтальной проекциях;

- тепловизионная диагностика (оценка вегетативного гомеостаза по изменению температуры кожных покровов лица в зоне исследуемых пазух);

- ринопневмометрия (оценка проходимости носовых ходов);

- оценка двигательной функции мерцательного эпителия слизистой оболочки;

- качественная ольфактометрия;

- определение рН отделяемого полости носа;

- бактериологическое исследование отделяемого из носовой полости и околоносовых пазух.

Лечение хронического синусита

Условием успешного лечения хронического синусита является устранение неблагоприятных факторов, способствующих его развитию.

Катаральная и гнойная формы хронического синусита, как правило, успешно лечатся консервативными методами. Медикаментозная терапия состоит в применении антибактериальных препаратов, подобранных с учетом чувствительности возбудителя, нестероидных противовоспалительных средств (в сложных случаях могут назначаться стероидные противовоспалительные средства).

Эффективна в данном случае физиотерапия: ультравысокочастотная терапия, электро- и фонофорез лекарственных препаратов, магнитотерапия, КУФ-облучение слизистой оболочки носа, местная дарсонвализация и др.

При развитии экссудативных форм хронического синусита прибегают к пункции пораженной пазухи с эвакуацией содержимого и последующим промыванием растворами антисептиков, антибактериальных, противовоспалительных средств. Кроме лечебной, пункция выполняет и диагностическую роль, помогая определить объем синуса и характер экссудата.

При экссудативной форме хронического синусита проводится пункция околоносовой пазухи

При экссудативной форме хронического синусита проводится пункция околоносовой пазухи

Пункция верхнечелюстной пазухи проводится под местной анестезией через нижний носовой ход. При необходимости повторения процедуры, а также создания пути оттока для экссудата, целесообразно дренирование пазухи. Дренажная трубка проводится в пораженную пазуху по мандрену, выступающий (наружный) конец трубки фиксируется к щеке. Через трубку проводятся ежедневные промывания с последующим введением в полость лекарственных препаратов.

Основной причиной развития хронического синусита являются повторяющиеся острые синуситы, особенно в отсутствие адекватного лечения.

При локализации патологического процесса в лобной пазухе отток содержимого осуществляется через лобно-носовой канал при посредстве пункции, зондирования или трепанопункции.

При поражении клиновидной пазухи обычно проводится прямое эндоназальное зондирование через естественное соустье с промыванием пазухи и введением в нее лекарственных средств. Данная манипуляция осуществляется под местной анестезией.

При наличии противопоказаний к проведению пункции прибегают к оперативному вмешательству. Его цель – устранение факторов, препятствующих нормальному дренированию пораженных параназальных пазух. Операция проводится традиционным или эндоскопическим методом.

К абсолютным показаниям к хирургическому вмешательству относят внутричерепные и глазничные осложнения, относительными показаниями служат полипозные и полипозно-гнойные формы хронического синусита, наличие новообразований (как доброкачественных, так и злокачественных), а также отсутствие положительного эффекта от консервативного лечения. Эндоназальная полипотомия может осуществляться носовой петлей, а также методами лазеро- или криодеструкции. Хирургическое лечение требуется для коррекции искривленной носовой перегородки (септопластика). Выбор метода оперативного вмешательства зависит от формы заболевания, а также от индивидуальных показаний пациента.

При полипозной форме хронического синусита показано выполнение полипотомии

При полипозной форме хронического синусита показано выполнение полипотомии

Возможные осложнения и последствия

На фоне хронического синусита могут развиться менингит, остеомиелит, эпидуральный или субдуральный абсцесс. В запущенных случаях внутричерепные осложнения хронического синусита могут стать причиной летального исхода.

Прогноз

При своевременно начатом и правильно подобранном лечении прогноз благоприятный.

Профилактика

В целях профилактики развития хронического синусита рекомендуется:

- своевременное лечение патологий, способствующих поддержанию хронического воспаления в околоназальных пазухах;

- укрепление иммунитета;

- избегание переохлаждений организма;

- соблюдение правил личной гигиены;

- отказ от вредных привычек.

Видео с YouTube по теме статьи:

Информация является обобщенной и предоставляется в ознакомительных целях. При первых признаках болезни обратитесь к врачу. Самолечение опасно для здоровья!