Крестцово бугорная связка воспаление

Опорно-двигательная система человека сложный многоуровневый механизм, в котором задействованы разные структуры: кости, мышцы, связки, сухожилия. Проблемы и нарушения в любом из элементов структуры приводят к болям, снижению комфорта, ограничению свободного движения. Основой системы служит позвоночный столб. Верхние отделы позвоночника более подвижны. Позвонки в них связанны между собой дисками, мышечной тканью, связками, сухожилиями. Для обеспечения дополнительной прочности в копчиковом, крестцовом отделах позвонки срастаются, образуя цельные элементы, в которых важную роль играют крестцово-бугорная и другие связки подвздошной области.

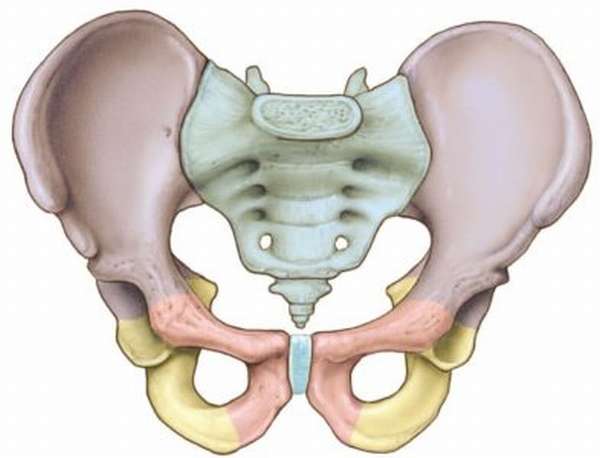

Анатомия

В крестцовой области выполняется соединение с ногами, так называемый пояс нижних конечностей. Соединение позвоночника с подвздошными костями выполняется связками крестцово-подвздошного сустава. Благодаря ему возможно поддержание человеческого тела в вертикальном положении. Эта сцепка малоподвижна, достаточно крепка, чтобы выдерживать высокие физические нагрузки.

Функции удержания костных элементов в физиологическом положении выполняют:

- подвздошно-люмбальная связка: крепится к пятому поясничному позвонку и подвздошному гребню, укрепляет сустав,

- межкостные КПС: крепкие и длинные, выполняют фиксацию костей, обеспечивают ось вращения, место расположения от крестца до бугристости подвздошной кости,

- дорсальные КПС включают в себя задние длинные и короткие элементы связок,

- вентральные или передние, в комплексе с дорсальными КПС позволяют совершать вращательные движения, укрепляют физиологическое соединение.

Соединение костей таза с крестцовым отделом позвоночного столба выполняют связки:

- крестцово-бугорная (КБС),

- крестцово-остистая (КОС).

Обе одной стороной крепятся к крестцу. КБС другим концом прикреплена к седалищному бугру (на что также указывает ее название), КОС, более короткая, другой стороной крепится к подвздошной кости. Ограничивают большое и малое седалищные отверстия, по которым проходят нервные и сосудистые пучки, выходящие из малого таза. Иннервация суставной капсулы возможна благодаря ветвям сплетений, происходит в поясничном и крестцовом отделах позвоночника.

В кровоснабжении участвуют артерии:

- поясничная,

- подвздошно-поясничная,

- наружная крестцовая.

Отток крови выполняют венозные сосуды с одноименными названиями.

Причины болевых ощущений

Воспалительный процесс, затрагивающий крестцово-подвздошный сустав (КПС) в медицинской терминологии называется сакроилеитом. Он характеризуется болями различной интенсивности в нижних отделах позвоночного столба. К сожалению, этот процесс не проявление отдельного заболевания, он является лишь симптомом, развивающимся на фоне других, более серьезных патологий организма.

Провоцирующие факторы можно разделить на:

- механические, включающие в себя последствия травм, ушибов,

- инфекционные поражения нервных волокон и следствие действия токсинов,

- метаболические нарушения в организме, возможны при неправильном образе жизни (алкоголизм, наркомания и т.п.), также могут возникать по причине тяжелых заболеваний, ведущих к нарушению обмена веществ (сахарный диабет, болезни желез внутренней секреции, аутоиммунные заболевания),

- дегенеративные процессы, в этой области проявляются обызвествлением связочного аппарата – лигаментозом,

- воспалительные процессы органов, расположенных в малом тазу (болезни прямой кишки, гинекологические проблемы у женщин, урологические заболевания мужчин),

- невралгии волокон и их структур, ответвлений, расположенных в пояснично-крестцовом отделе (в патологическом процессе могут страдать передние крестцово-подвздошные, другие элементы суставного аппарата),

- заболевания позвоночника, приводящие к изменению плотности позвонков, дегенеративные заболевания межпозвоночных дисков, грыжи, остеохондроз,

- анкилозирующие спондилоартриты, к ним относят заболевания, разрушающие ткань межпозвоночных дисков, возможно поражение других суставов, выполняющих осевые функции,

- ревматологические болезни.

Боли в области крестца врачи называют сакродинией. При ее возникновении требуется обращение к медикам, это необходимо для определения области локализации воспалительного процесса. Также важно определить, задета ли межкостная, дорсальная крестцово-подвздошная связка или поражены другие элементы КПС. Вовремя не диагностированное заболевание ведет к ограничению подвижности позвоночника, в дальнейшем, возможна инвалидизация пациента.

Симптомы

При травмах, растяжениях связок крестцово-подвздошного сустава пострадавший ощущает боль, более интенсивную при обширном повреждении мягких тканей, переломах, нарастающую в движении из-за трения отдельных частей поверхностей сустава, пострадавших в результате травматического повреждения. Видимыми симптомами выступают покраснения, отеки, гематомы. Результатом непрямого повреждения КПС могут быть нарушения органов малого таза, брюшной и грудной полости, переломы костей (тазовых, бедренных, больших берцовых).

При поражении связок крестцово-подвздошного и других элементов сустава в результате инфекционных процессов, токсического воздействия продуктами жизнедеятельности и распада патогенов, вызвавших заболевание, клиническая картина мультисимптомна.

Процесс быстро распространяется, воспаляется суставная сумка, происходит изменение структуры хрящевой ткани, отложение нитей фибрина, раздражение нервных окончаний продуктами распада. Боль, которую ощущает пациент, усиливается при пальпации или попытке двигать нижними конечностями. Результатом интоксикации также становится повышение температуры тела больного. Возникают абсцессы.

Картина заболевания может меняться в зависимости от патогенного агента, вызвавшего заболевание.

Методы диагностики

При поступлении пациента в медицинское учреждение врач приемного отделения проводит опрос. Сбор анамнеза необходим для установления этиологии заболевания, определения психического здоровья обратившегося для исключения психологических нарушений.

Врачу важно знать, как давно заболел человек, имеется ли дискомфорт при мочеиспускании, затруднения, болезненность во время дефекации, сексуальная дисфункция, проблемы гинекологического или урологического характера, боли в области грудной клетки. Визуальный осмотр и пальпация помогают уточнить локализацию болезни.

Диагностировать боль в подвздошно-поясничной и других связках возможно при пассивном движении сустава. При проведении такого теста мышцы не напряжены либо находятся в минимальном тонусе. Для определения боли в крестцово-бугорной связке доктор сгибает колено пациента под углом 90 градусов и доводит коленную чашку к одноименному с согнутой ногой плечу больного. Данный тест позволяет исключить воспаление в мышцах, идентифицировать заболевания суставов. В случае нарушений в КБС ощущается боль, распространяющаяся по задней поверхности бедра. Проведение всего комплекса связочных тестов необходимо, чтобы уточнить, какая из структур КПС поражена, возможно, одновременное повреждение нескольких связок подвздошного сустава.

Для инструментальной диагностики используется рентгенография. Проведение этого исследования является обязательным для пациентов с сакроилеитом.

Лечение

Грамотное лечение возможно только после постановки диагноза. Определяющим фактором в направлении консервативной терапии, назначении хирургических процедур служит причина, вызвавшая боли в крестце, связках поясницы, повлекшая за собой сбой в работе связочного аппарата.

Переломы тазовых костей, сопровождающиеся нарушением КПС, ее элементов, передней, дорсальных крестцово-подвздошных связок, требуют госпитализации, длительного стационарного лечения.

После определения инфекционной природы болезни назначается специфическая антибиотикотерапия. Дополнительно оказывают симптоматическую медикаментозную помощь, по показаниям возможно применение различных фармакологических групп препаратов (анальгетики, антигистаминные, противовоспалительные и др.). Применяется введение препаратов в полость сустава, суставной сумки.

Рекомендован постельный режим либо режим строгого ограничения физических нагрузок, ношение бандажа, применяется мануальная терапия.

В случаях абсцессов рекомендовано проведение хирургических вмешательств (вскрытие, очищение гнойников в ягодичной области). По показаниям применяется инструментальная стабилизация осколков костей, выполняется костная трансплантация.

Сакроилеит – воспаление крестцово-подвздошного сустава. Сопровождается болями в нижней части спины. В зависимости от причины, характера и распространенности воспалительного процесса выделяют несколько форм сакроилеита, различающихся по симптомам и течению. Причиной развития сакроилеита может стать травма, длительная перегрузка сустава (например, при беременности, ношении тяжестей, сидячей работе) врожденные пороки развития (подвывих тазобедренного сустава), опухолевые процессы, обменные нарушения, а также различные инфекции, как неспецифические, так и специфические (сифилис, туберкулез, бруцеллез). Кроме того, сакроилеит может наблюдаться при целом ряде аутоиммунных заболеваний. При асептических сакроилеитах лечение консервативное, при гнойных – чаще хирургическое.

Общие сведения

Сакроилеит (от лат. крестец os sacrum + подвздошная кость os ilium) – воспалительный процесс в области крестцово-подвздошного сустава. Может быть самостоятельным заболеванием или симптомом других болезней инфекционного или аутоиммунного характера. Обычно сакроилеит развивается с одной стороны. Двусторонний сакроилеит может наблюдаться при бруцеллезе (реже – при туберкулезе) и является постоянным симптомом при болезни Бехтерева. План лечения и прогноз зависит от формы и причин развития сакроилеита.

Крестцово-подвздошный сустав – малоподвижное сочленение, посредством которого таз соединяется с позвоночником при помощи ушковидных суставов, расположенных на боковых поверхностях крестца. Сустав удерживается за счет самых прочных связок человеческого тела – межкостных крестцово-поясничных связок, коротких широких пучков, которые с одной стороны прикрепляются к крестцу, а с другой к подвздошной бугристости.

Крестец – это второй снизу отдел позвоночника (ниже него находится копчик). У детей крестцовые позвонки располагаются отдельно друг от друга. Затем в возрасте 18-25 лет эти позвонки срастаются между собой, образуя единую массивную кость. При врожденных аномалиях развития (спина бифида) сращение может быть неполным.

Сакроилеит

Классификация

В зависимости от распространенности воспалительного процесса выделяют следующие виды сакроилеита: синовит (воспаление синовиальной оболочки), остеоартрит (воспаление суставных поверхностей) и панартрит (воспаление всех тканей сустава).

В зависимости от характера воспаления различают:

- неспецифический (гнойный) сакроилеит;

- специфический сакроилеит (при сифилисе, туберкулезе и бруцеллезе);

- асептический (инфекционно-аллергический) сакроилеит, развивающийся при аутоимунных заболеваниях;

- сакроилеит неинфекционной природы, обусловленный дегенеративно-дистрофическими процессами в области сустава (после травм, при перегрузках, обменных нарушениях и пороках развития) или воспалением крестцово-поясничной связки.

Неспецифический (гнойный) сакроилеит

Причиной возникновения сакроилеита может стать прорыв гнойного очага, остеомиелит или непосредственное инфицирование сустава при открытой травме. Гнойный сакроилеит обычно односторонний. Начало сакроилеита острое, наблюдается бурное течение с ознобом, значительным повышением температуры тела и резкими болями внизу живота и в спине на стороне поражения. Состояние больного с сакроилеитом быстро ухудшается, развивается тяжелая интоксикация.

Из-за боли пациент с сакроилеитом принимает вынужденное положение, сгибая ноги в тазобедренных и коленных суставах. При пальпации выявляется резкая болезненность в области крестцово-подвздошного сустава. Боли усиливаются при разгибании ноги на стороне поражения и давлении на крылья подвздошных костей. В анализах крови при гнойном сакроилеите определяется увеличение СОЭ и выраженный лейкоцитоз.

При слабо выраженных местных клинических проявлениях на ранних стадиях сакроилеит иногда принимают за острое инфекционное заболевание (особенно – у детей). Постановка диагноза сакроилеит также может быть затруднена из-за не слишком явной рентгенологической картины или позднего появления выраженных изменений на рентгенограмме. На рентгенограмме при сакроилеите может выявляться расширение суставной щели, а также умеренный остеопороз в области суставных отделов подвздошной кости и крестца.

Гной, скапливающийся в полости сустава, может прорываться в соседние органы и ткани, образуя гнойные затеки. В случае если затек формируется в полости таза, при ректальном исследовании определяется эластическое болезненное образование с участком флюктуации. При формировании затека в ягодичной области возникает отек и болезненность в области ягодицы. При проникновении гноя в позвоночный канал возможно поражение спинномозговых оболочек и спинного мозга.

Лечение гнойного сакроилеита проводится в условиях хирургического отделения. На ранних стадиях назначаются антибиотики, проводится дезинтоксикационная терапия. Формирование гнойного очага при сакроилеите является показанием для резекции сустава.

Сакроилеит при туберкулезе

Сакроилеит при туберкулезе наблюдается достаточно редко, как правило, протекает подостро или хронически. Инфекция обычно распространяется из первичного очага, который находится либо в крестце, либо в области суставных поверхностей подвздошной кости. Поражение может быть как односторонним, так и двусторонним.

Пациенты с сакроилеитом предъявляют жалобы на боли неясной локализации в области таза, а также по ходу седалищного нерва. У детей возможны отраженные боли в коленном и тазобедренном суставе. Наблюдается скованность, поскольку больные сакроилеитом стараются щадить пораженную область при движениях. В ряде случаев возможны вторичные деформации в виде сколиоза и уменьшения поясничного лордоза. При пальпации выявляется умеренная болезненность. Местная температура повышена при туберкулезном сакроилеите. Через некоторое время возникает инфильтрация мягких тканей над очагом воспаления.

В ¾ случаев туберкулезный сакроилеит осложняется формированием натечных абсцессов в области бедра. При этом почти половина натечников сопровождается образованием свищей. На рентгенограмме при сакроилеите определяется выраженная деструкция в области подвздошной кости или крестца. Секвестры могут занимать треть и более пораженной кости. Контуры сустава размыты, края изъедены. В некоторых случаях наблюдается частичное или полное исчезновение суставной щели.

Лечение сакроилеита проводится в условиях туберкулезного отделения. Выполняется иммобилизация, назначается специфическая консервативная терапия. В отдельных случаях туберкулезного сакроилеита показана хирургическая операция – резекция крестцово-подвздошного сочленения.

Сакроилеит при сифилисе

При вторичном сифилисе сакроилеит развивается редко и обычно протекает в виде артралгии, быстро проходящей под влиянием специфической антибиотикотерапии. При третичном сифилисе может наблюдаться гуммозный сакроилеит в виде синовита или остеоартрита. Отмечаются нерезкие боли (преимущественно ночные) и некоторая скованность из-за того, что пациент щадит пораженную область.

При синовите изменения на рентгенограмме не выявляются. При остеоартрите рентгенологическая картина может значительно различаться – от незначительных изменений до частичного или полного разрушения суставных поверхностей. Лечение сакроилеита специфическое, в условиях кожно-венерологического отделения. Следует отметить, что в настоящее время третичный сифилис встречается очень редко, поэтому такой сакроилеит относится к категории мало распространенных.

Сакроилеит при бруцеллезе

Обычно поражение суставов при бруцеллезе носит преходящий характер и протекает в виде летучих артралгий. Однако в некоторых случаях наблюдается стойкое, длительное, трудно поддающееся лечению воспаление в виде синовита, перепараартрита, артрита или остеоартрита. При этом сакроилеит наблюдается достаточно часто (42% от общего числа поражений суставов).

Сакроилеит при бруцеллезе может быть как односторонним, так и двусторонним. Пациент с сакроилеитом предъявляет жалобы на болезненность в крестцово-подвздошной области, усиливающуюся при движениях, особенно – при разгибании и сгибании позвоночника. Отмечается ригидность и скованность. Выявляется положительный симптом Ласега (симптом натяжения) – появление или усиление боли по задней поверхности бедра в момент, когда пациент поднимает выпрямленную ногу. На рентгенограмме при бруцеллезном сакроилеите изменений нет даже при наличии выраженной клинической симптоматики.

Лечение сакроилеита обычно консервативное. Проводится специфическая терапия с использованием нескольких антибиотиков, назначается вакцинотерапия в сочетании с противовоспалительными и симптоматическими средствами. При подостром и хроническом сакроилеите показана физиотерапия и санаторно-курортное лечение.

Асептический сакроилеит

Асептический сакроилеит может наблюдаться при многих ревматических заболеваниях, в том числе – при псориатическом артрите и болезни Рейтера. Двусторонний сакроилеит имеет особое диагностическое значение при болезни Бехтерева, поскольку рентгенологические изменения в обоих крестцово-подвздошных сочленениях в этом случае выявляются на начальных стадиях – еще до формирования сращений между позвонками. Характерная для сакроилеита рентгенологическая картина в таких случаях обеспечивает раннюю постановку диагноза и позволяет начать лечение в максимально благоприятный для этого период.

На первой стадии сакроилеита на рентгенограмме определяется умеренный субхондральный склероз и расширение суставной щели. Контуры сочленений нечеткие. На второй стадии сакроилеита субхондроз становится выраженным, суставная щель сужается, определяются единичные эрозии. На третьей формируется частичный, а на четвертой – полный анкилоз крестцово-подвздошных суставов.

Клинические проявления сакроилеита неяркие. Сакроилеит при болезни Бехтерева сопровождается слабой или умеренной болью в ягодицах, отдающей в бедро. Боли усиливаются в покое и ослабевают при движениях. Пациенты отмечают утреннюю скованность, исчезающую после физической нагрузки.

При выявлении характерных для сакролеита изменений на рентгеновских снимках проводится дополнительное обследование, включающее в себя специальные функциональные пробы, рентгенографию позвоночника и лабораторные исследования. При подтверждении диагноза сакроилеит назначается комплексная терапия: нестероидные противовоспалительные препараты, лечебная физкультура, физиотерапия, санаторно-курортное лечение.

Сакроилеит неинфекционной природы

Строго говоря, неинфекционные поражения крестцово-подвздошного сочленения не являются сакроилеитом, поскольку таких случаях наблюдаются либо артрозные изменения крестцово-подвздошном суставе, либо воспаление крестцово-подвздошной связки. Однако в клинической практике в подобных случаях нередко выставляется диагноз «сакроилеит неясной этиологии».

Такие патологические изменения могут быть обусловлены предшествующими травмами, постоянной перегрузкой сустава вследствие беременности, занятий спортом, ношения тяжестей или сидячей работы. Риск развития данной патологии возрастает при нарушении осанки (увеличении угла пояснично-крестцового перехода), клиновидном диске между крестцом и пятым поясничным позвонком, а также при незаращении дуги пятого поясничного позвонка.

Пациенты предъявляют жалобы на приступообразную или спонтанную боль в области крестца, обычно усиливающуюся при движениях, длительном стоянии, сидении или наклонах кпереди. Возможна иррадиация в поясницу, бедро или ягодицу. При осмотре выявляется слабая или умеренная болезненность в области поражения и некоторая скованность. В отдельных случаях развивается утиная походка (расшатывание из стороны в сторону при ходьбе). Патогномоничным является симптом Фергасона: пациент встает на стул сначала здоровой, а затем больной ногой, после чего сходит со стула, опуская сначала здоровую, а потом больную ногу. При этом возникает боль в области крестцово-подвздошного сочленения.

При артрозе на рентгенограмме наблюдается сужение суставной щели, остеосклероз и деформация сустава. При воспалении связки изменения отсутствуют. Лечение направлено на устранение воспаления и болей. Назначаются НПВП и физиотерапевтические процедуры, при выраженном болевом синдроме выполняются блокады. Больным рекомендуют ограничить физическую нагрузку. Беременным, страдающим сакроилеитом, показано ношение специальных бандажей для разгрузки пояснично-крестцового отдела.