Мечников учение о воспалении

Воспале́ние (лат. inflammatio) —

это комплексный, местный и общий патологический

процесс,

возникающий в ответ на повреждение

(alteratio) клеточных структур организма

или действие патогенного раздражителя

и проявляющийся в реакциях (exudatio и др.),

направленных на устранение продуктов

повреждения, а если возможно, то и агентов

(раздражителей), а также приводящий к

максимальному для данных условий

восстановлению (proliferatio и др.) в зоне

повреждения.

Вопрос 2 Биологическое значение воспаления. Вклад и.И.Мечникова в учение о воспалении.

Еще

в конце XIX столетия он высказал идею о

том, что воспаление —

это приспособительная и выработавшаяся

в процессе эволюции тканевая и клеточная

реакция организма и что одним из важнейших

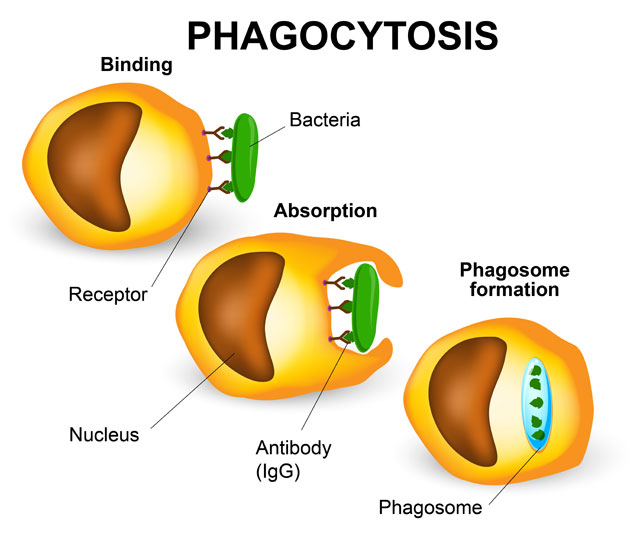

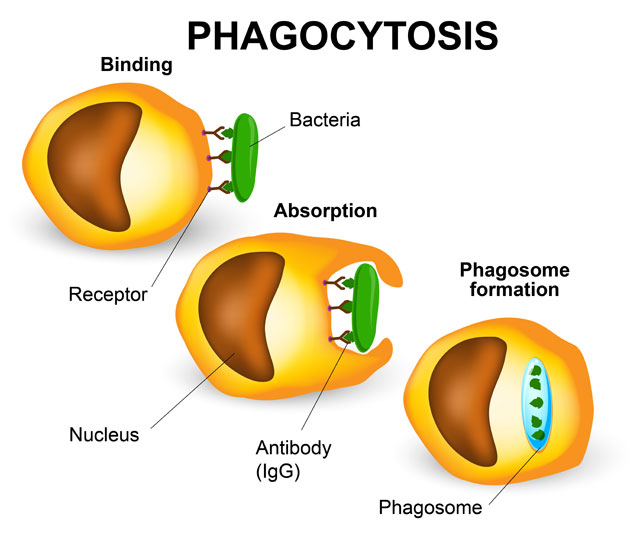

ее проявлений следует считать фагоцитоз

микрофагами и макрофагами патогенных

факторов и обеспечение таким образом

выздоровления организма.

И. И.

Мечников показал, что у низших одноклеточных

организмов реакция на внешний раздражитель,

например на микроб, сводится только к

фагоцитозу и его перевариванию.

На

более высших ступенях развития организмов

вплоть до человека происходит

совершенствование и усложнение реактивных

процессов. С развитием сосудистой

системы она включается в воспалительную

реакцию, а с появлением нервной и

эндокринной систем и эти последние

оказываются в общей сложной системе

нейрогуморальных механизмов, управляющих

воспалением.

И. И. Мечников подчеркивал

защитный характер воспаления, считая,

что это весьма целесообразная реакция

организма, закрепленная в эволюции.

Однако

в то же время он указывал, что целительная

сила природы —

главный элемент, который составляет

воспалительную реакцию, не есть еще

приспособление, достигшее совершенства.

По

мнению И. И. Мечникова, доказательством

этого являются частые болезни и случаи

преждевременной смерти от болезни,

сопровождающиеся воспалением — вот

почему так важно устранить это

несовершенство воспалительной реакции

деятельным вмешательством человека —

врача, не удовлетворенного функцией

естественной целебной силы

больного.

Установлено, что в очаге

воспаления возникает сложный комплекс

изменений (морфологических, физиологических,

биохимических) и сущность воспаления

не может быть сведена только к фагоцитозу,

как полагал И. И. Мечников.

Как

справедливо писал И. И. Мечников,

целесообразность воспаления относительная.

На это необходимо указать потому, что

противниками материализма учение о

воспалении используется для проповеди

идеалистических философских представлений

в медицине, подчеркивается только

целесообразная сторона воспалительной

реакции и игнорируется ее приспособительный

и защитный характер, закрепленный в

эволюции животного организма.

короткий

вариант

теория

воспаления

— биологическая выдвинута И. И. Мечниковым

(1892). В его трактовке воспаление

характеризуется широким биологическим

подходом: оно рассматривается как

реакция приспособления и защиты против

вредных факторов. Большое значение в

механизме борьбы с «агрессором»

И. И. Мечников придавал фагоцитозу. Все

предшественники И. И. Мечникова

рассматривали воспаление как местный

процесс. И. И. Мечников охарактеризовал

воспаление как процесс, развивающийся

на всех уровнях организации организма:

клеточном (фагоцитоз), системном (иммунная

система), организменном (эволюция

воспаления с эволюцией организмов).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Более 100 лет назад выдающийся ученый Илья Ильич Мечников писал: «…Пусть те, у кого воинственный пыл никак не остынет, лучше направят его на войну не против людей, а против микробов». Ученый мечтал избавить человечество от болезней и эпидемий.

Илья Ильич Мечников, русский биолог, основоположник эволюционной эмбриологии, создатель фагоцитарной теории иммунитета, уже с ранних лет увлекался естественными науками. Это привело его на естественное отделение Харьковского Университета, которое он закончил с золотой медалью. В дальнейшем он продолжил свое образование в университетах Германии, Италии, Франции. В 1867 году был удостоен премии Петербургской Академии наук имени К. Бэра за работы в области эволюционной эмбриологии, доказывающие единство происхождения позвоночных и беспозвоночных животных. В 1908 году ему была присуждена Нобелевская премия за открытие фагоцитоза и клеточную теорию иммунитета. В течение многих лет он возглавлял Институт Пастера в Париже, занимающийся исследованиями в области биологии, инфекционных заболеваний и вакцин. Открытия Мечникова И. И. носили революционный характер для своего времени и не всегда воспринимались научным сообществом. Илья Ильич внес неоценимый вклад в науку и человечество в следующих направлениях:

— изучение внутриклеточного пищеварения низших животных;

— открытие и детальное изучение клеточного звена иммунитета;

— создание первой русской школы микробиологов, иммунологов и патологов;

— активное участие в создании научно-исследовательских учреждений, разрабатывающих различные формы борьбы с инфекционными заболеваниями.

Фото: Shutterstock.com

Все началось с того, что Мечников заинтересовался вопросом, как организм защищается от вредоносных микроорганизмов. Ответ нашелся неожиданно. Воткнув в тело личинки морской звезды шип розы, ученый наблюдал, как вокруг последнего начинают скапливаться подвижные клетки, которые пытались либо поглотить шип, либо создать защитный слой вокруг него. Мечников назвал эти клетки фагоцитами (от греческого слова «есть»), а само явление – фагоцитозом. Свою теорию фагоцитоза, зародившуюся из наблюдений за морскими микроорганизмами, Мечников развил в систему, объясняющую явления воспаления и иммунитета. Открытие фагоцитоза было положено в основу биологической (фагоцитарной) теории иммунитета. Мечников утверждал, что полноценный иммунитет может быть гарантирован только при полноценности всех реакций фагоцитоза. При выпадении хотя бы одной из фаз фагоцитоза вероятно развитие заболевания.

Вопросы старения занимали значительное место в трудах Мечникова. Он считал, что старость и смерть у человека наступают преждевременно, в результате самоотравления организма микробными и иными ядами. В своей работе «Этюды оптимизма», опубликованной в начале ХХ столетия, И. И. Мечников попытался проанализировать истоки долголетия, как отдельных людей, так и целых народов, и высказал предположение, что существенную часть их рациона составляет кисломолочный продукт – болгарская простокваша. В начале ХХ века был обнаружен особый вид лактобактерий в образцах болгарской простокваши, который был назван Lactobacillus Bulgaricus – болгарская палочка. В своих трудах Мечников стал пропагандировать широкой общественности полезность болгарской простокваши, считая основным средством в борьбе против старения и самоотравления организма болгарскую молочнокислую палочку. Позднее болгарский ученый И. Богданов выделил из болгарского йогурта специальный штамм Lactobacillus Bulgaricus LB-51 tumoronecroticance (в переводе с эсперанто: болгарская палочка LB-51, убивающая опухоли). На основе своего открытия ученый разработал препарат «Бластолизин», который представлял собой фрагменты гликопептидов.

В начале 1970-х годов И. Богданов обратился в Институт биоорганической химии АН СССР в Москве с предложением о совместной работе по выяснению структуры активных компонентов препарата. Изучение биологической активности «Бластолизина», определение его химической структуры группой ученых под руководством академика В. Т. Иванова привело к идентификации и синтезу обширной серии производных мурамилдипептида. Один из самых активных и безопасных гликопептидов из этой линейки – глюкозаминилмурамилдипептид (ГМДП) был синтезирован в 1989 году к. х. н. Т. М. Андроновой. Именно этот гликопептид лег в основу создания российского препарата Ликопид 1 мг.

Действие Ликопида 1 мг (лекарственная форма ГМДП) в наибольшей степени приближено к процессу естественной иммунорегуляции, так как его действующим началом является структурный фрагмент клеточной стенки тех «нужных иммунитету» бактерий, которые уже присутствуют в организме человека с рождения. Ликопид активирует макрофагально-фагоцитарное, гуморальное и клеточное звенья иммунитета. Ликопид прежде всего воздействует на клетки врожденного иммунитета, который в дальнейшем помогает системе приобретенного иммунитета противостоять воздействию внешних агентов, таким образом усиливая первую линию защиты иммунитета. Фармакологическая активность препарата реализуется посредством связывания его активной основы ГМДП с рецептором NOD-2. Клиническая эффективность Ликопида проявляется в усилении противоинфекционного иммунитета (антибактериальный, противовирусный, противогрибковый), оказании противовоспалительного действия, усилении противоопухолевого иммунитета. Также Ликопид уменьшает аллергические реакции, обладает адъювантным эффектом, способен оказывать лейкопоэтический эффект.

Препарат может использоваться для профилактики и в комплексной терапии частых заболеваний ЛОР-органов, для снижения сезонной заболеваемости ОРЗ, усиливает действие противомикробных препаратов. Отмечается синергизм с противовирусными средствами, показан при герпетических инфекциях.

Лекарственный препарат Ликопид® 1мг, созданный на основе ГМДП, производится в соответствии с требованиями GMP на фармацевтическом предприятии АО «Пептек» и успешно применяется в клинической практике с 1995 года.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Реклама

Мечников «Воспаление – защитная реакция по своей сути, но эта реакция, к сожалению, не достигла своего совершенства.»

Закономерности хронизации воспаления

1. Возбудители: туберкулёз, проказа, листериоз. Токсоплазмоз, сап и др.

2. В очаге воспаления с самого начала накапливаются не сегментоядерные нейтрофилы, а моноциты

3. Активирование макрофагов

— моноциты в очаге воспаления трансформируются в макрофаги

— макрофаги фагоцитируют м/о

— м/о внутри макрофага не погибает, а продолжает жить и размножаться внутри макрофага

Макрофаг, котрый содержит живые м/о, называется активированным макрофагом

4. Выделение хемотоксинов

Хемотоксины – это вещества, которые привлекают в очаг новые макрофаги. Источник хемотоксинов – активированные макрофаги.

Хемотоксины:

— лейкотриены С4 и Д4

— простагландины Е2

— продукты распада коллагена

Предшественники хемотоксинов: компоненты комплемента С2, С4, С5, С6.

5. Повышение проницаемости капилляров

При хроническом воспалении обязательно повышается проницаемость капилляров, что приводит к увеличенному притоку новых и новых моноцитов в очаг воспаления.

Механизм повышения проницаемости капиллярной стенки

1. активированные макрофаги образуют вещества

— лейкотриены С4 и Д4

— фактор агрегации тромбоцитов

— кислород

— коллагеназа и др.

2. Эти вещества:

— разуплотняют баз мембрану стенки капилляра

— сокращают клетки эндотелия и увеличивают межклеточные щели

В результате проницаемость капиллярной стенки увеличивается.

6. Заякоривание макрофагов. В очаге моноциты и макрофаги выделяют фибронектин, который прочно присоединяет их к соединительной ткани.

7. Кооперация между макрофагами и лимфоцитами

Скопление моноцитов. Макрофагов и лимфоцитов образует воспалительный инфильтрат (гранулема)

Возбудители поглощается макрофагами, но не уничтожаются, а остаются живыми внутри макрофага.

Такой фагоцитоз называется незавершенным.

Взаимодействие макрофагов и лимфоцитов направлено на завершение фагоцитоза и уничтожение возбудителя. Для того, чтобы завершить фагоцитоз, макрофаги и лимфоциты взаимно стимулируют друг друга.

Механизмы их кооперации:

— макрофаги выделяют ИЛ-1, следовательно повышается активность лейкоцитов

— лейкоциты выделяют лимфокины, следовательно повышается активность макрофагов.

Результат кооперации: включение других механизмов уничтожения м/о, кроме фагоцитоза.

1. иммунный ответ Тл

2. слияние макрофагов друг с другом в одну большую клетку (многоядерную). В такой многоядерной клетке:

-слияние фагосом и лизосом, следовательно образование фаголизосом. В фаголизосомах часто м/о погибает, т.е. фагоцитоз становится завершённым.

— увеличение микробицидного потенциала клетки: увеличивается образование О2 -и Н2О2.

Включение дополнительных механизмов уничтожения возбудителя зачастую завершает фагоцитоз и м/о погибает

Различия между острым и хроническим воспалением

| острое воспаление | хроническое воспаление |

| преобладает стадия альтерации S эксс-и | преобладает стадия пролиферации |

| ведущая клетка – эффектор нейтрофил | ведущая клетка – эффектор моноцит, точнее активный макрофаг |

| заканчивается быстро, в считанные дни | может продолжаться в течение жизни с периодическими обострениями |

Жизнь гранулемы

Причина волнообразности течения хронического воспаления и периодических обострений

1. Макрофаги в гранулемах имеют длительный жизненный цикл, который исчисляется неделями, месяцами и годами

2. Этот жизненный цикл следующий

а) сначала в гранулему поступают свежие моноциты и лимфоциты

б) накопление макрофагов, активно фагоцитирующих микробы (зрелая гранулема).

в) число активно функционирующих макрофагов уменьшается (застарелая гранулема)

г) периодически в очаг приходят новые порции нейтрофилов, моноцитов и лимфоцитов. Это приводит к обострению процесса.

Таким образом, хроническое воспаление течёт месяцами и годами, с периодическими обострениями. Такое течение называют взаимообразным.

Повреждения здоровых тканей при хроническом воспалении

Эффект ускользания

Микробицидный потенциал любого фагоцита — О2- и Н2О2.

Эти соединения отвечают за уничтожение возбудителя в процессе фагоцитоза. В гранулеме образование О2 — и Н2О2 увеличивается с целью повышения микробицидного потенциала и завершения фагоцитоза. Возможен эффект ускользания. Он проводит к повреждению здоровых тканей.

Суть: при гиперпродукции О2 — и Н2О2 возможно их поступление в здоровые ткани за пределы гранулемы. Тогда О2 — и Н2О2 повреждают здоровые ткани.

Защита: аварийная нейтрализация избытка биоокислителей: каталаза, глютатинпероксидаза, глютатинредуктаза.

Особенности течения воспаления при низкой и высокой реактивности организма

По интенсивности воспаление может быть:

Нормэргическое

Гиперэргическое

Гипоэргическое

В свою очередь интенсивность зависит от состояния реактивности организма

Реактивность организма определяется состоянием следующих систем:

Нервной

Эндокринной

Иммунной

Роль нервной системы в патогенезе воспаления

Принимают участие следующие отделы НС6

— высшие отделы ЦНС

— таламическая область

— ВНС

Механизмы влияния НС на течение воспаления

— рефлекторный

— трофический

— действие нейромедиаторов

Роль эндокринной системы в патогенезе воспаления

Различают гормоны: провоспалительные и противовоспалительные

Провоспалительные гормоны: соматотропин, минералкортикоиды, тиреотропный гормон, инсулин

Противовоспалительные гормоны: половые гормоны, кортикотропин, глюкокортикоиды

Роль иммунной системы в патогенезе воспаления

Интенсивность воспалительной реакции напрямую зависит от состояния иммунной реактивности:

1. в иммунном организме интенсивность воспалительной реакции снижена. Пример: если в организме имеются АТ против дифтерии, то на фоне введения дифтерийного токсина воспалительная реакция будет гипергической

2. при аллергии развивается гиперэргическая воспалительная реакция с преобладанием стадии альтерации вплоть до некроза, или стадии экскреции с выраженным отёком или инфильтрацией

3. иммунная система участвует в воспалительной реакции за счёт:

— уничтожения флогогена в воспалительном очаге через гуморальные и клеточные иммунные реакции

— стимуляция воспалительной реакции с помощью лимфокинов, которые выделяют лимфоциты

Соотношение местных проявлений воспаления и общего состояния организма

Воспаление – это общая реакция организма на местное повреждение тканей

Общие проявления воспаления

1. повышение температуры тела – действие ИЛ-1 и ПГ-Е2 на центр терморегуляции, ИЛ-1 и ПГ –Е2 образуются лейкоцитами в очаге воспаления

2. изменение обмена веществ

Причина: под влиянием медиаторов воспаления изменяется нейроэндокринная регуляция ОВ

— увеличение (сахара)кр

— увеличение (глобул.)кр

— увеличение (остаточного азота)кр

— превалирование глобулинов над альбуминами в крови

— увеличение СОЭ

— синтез белков острой фазы в печени

— активация иммунной системы

3. изменение клеточного состава крови и костного мозга

Происходит в определённой последовательности:

— уменьшение лейкоцитов в периферической крови за счёт развития феномена краевого стояния

— снижение содержания зрелых и незрелых гранулоцитов в костном мозге за счёт их выхода в кровь

— восстановление числа лейкоцитов в крови за счёт вышедших из костного мозга гранулоцитов

— стимуляция и увеличение лейкопоэза в костном мозге.

Виды воспаления

Альтеративное – преобладают явления альтерации, в тканях резко выражены явления дистрофии, вплоть до некроза и некробиоза

Наблюдается в паренхиматозных органах и тканях

Это: миокард, печень, почки, скелетная мускулатура.

Экссудативно-пролиферативное – преобладают нарушения микроциркуляции и экссудация над другими стадиями воспаления

Может быть серозное, фибриозное, гнойное, гнилостное, гемморрагическое, смешанное.

Пролиферативное – преобладает стадия пролиферации и разрастение соединительной ткани

Наблюдается: при специфическом воспалении

м/о: туберкулёз, лепра, сифилис, сап, склерома и др.

Биологическое значение воспаления

1. воспаление есть защитно-приспособительная реакция организма, выработанная в процессе эволюции

2. при воспалении создаётся барьер между здоровой и повреждённой тканью. Очаг воспаления вместе с флогогеном отрганичен от неповреждённой ткани

3. Воспаление не является физиологической защитной реакцией, так как в ходе воспаления возникают повреждения тканей. Это типовой патологический процесс.

Date: 2015-07-22; view: 363; Нарушение авторских прав