Медиаторы воспаления что это такое

Появление воспалительных процессов в ответ на действие патологического фактора является адекватной реакцией организма. Воспаление – комплексный процесс, который развивается на местном или общем уровне, возникающий в ответ на действие чужеродных агентов. Основная задача развития воспалительной реакции направлена на устранение патологического влияния и восстановление организма. Медиаторы воспаления являются посредниками, принимающими непосредственное участие в этих процессах.

Кратко о принципах воспалительных реакций

Иммунная система – охранник человеческого здоровья. При появлении необходимости она вступает в бой и уничтожает бактерии, вирусы, грибы. Однако при усиленной активизации работы процесс борьбы с микроорганизмами можно увидеть визуально или прочувствовать появление клинической картины. Именно в подобных случаях развивается воспаление как защитный ответ организма.

Различают острый процесс воспалительной реакции и хроническое ее течение. Первый возникает в результате внезапного действия раздражающего фактора (травма, повреждение, аллергическое влияние, инфекция). Хроническое воспаление имеет затяжной характер и не столь выраженные клинические признаки.

В случае местного ответа иммунной системы в зоне травмы или ранения появляются следующие признаки воспалительной реакции:

- болезненность;

- припухлость, отечность;

- гиперемия кожи;

- нарушение функционального состояния;

- гипертермия (подъем температуры).

Стадии развития воспаления

Процесс воспаления основан на одновременном взаимодействии защитных факторов кожи, крови и иммунных клеток. Сразу после контакта с чужеродным агентом организм отвечает местным расширением сосудов в зоне непосредственной травматизации. Происходит увеличение проницаемости их стенок и усиление местной микроциркуляции. Вместе с током крови сюда поступают клетки гуморальной защиты.

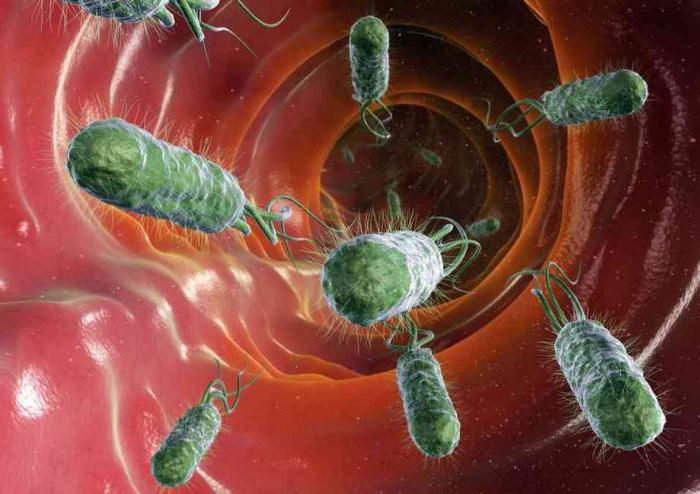

Во второй стадии иммунные клетки начинают борьбу с микроорганизмами, оказавшимися в месте повреждения. Начинается процесс, имеющий название фагоцитоз. Клетки-нейтрофилы изменяют свою форму и поглощают патологических агентов. Далее выделяются специальные вещества, направленные на уничтожение бактерий и вирусов.

Параллельно с микроорганизмами нейтрофилы уничтожают и старые мертвые клетки, располагающиеся в зоне воспаления. Таким образом, начинается развитие третьей фазы реакции организма. Очаг воспаления как бы ограждается от всего организма. Иногда в этом месте может ощущаться пульсация. Клеточные медиаторы воспаления начинают продуцироваться тучными клетками, что позволяет очистить травмированную область от токсинов, шлаков и других веществ.

Общие понятия о медиаторах

Медиаторы воспаления – это активные вещества биологического происхождения, выделением которых сопровождаются основные фазы альтерации. Они отвечают за возникновение проявления воспалительных реакций. Например, усиление проницаемости стенок сосудов или местное повышение температуры в зоне травматизации.

Основные медиаторы воспаления выделяются не только при развитии патологического процесса. Их выработка происходит постоянно. Она направлена на регуляцию функций организма на тканевом и клеточном уровнях. В зависимости от направленности действия, модуляторы оказывают эффект:

- аддитивный (добавочный);

- синергетический (потенцирующий);

- антагонический (ослабляющий).

При появлении повреждения или в месте действия микроорганизмов медиаторное звено контролирует процессы взаимодействия воспалительных эффекторов и смену характерных фаз процесса.

Виды медиаторов воспаления

Все воспалительные модуляторы разделяются на две большие группы, в зависимости от их происхождения:

- Гуморальные: кинины, производные комплемента, факторы свертывающей системы крови.

- Клеточные: вазоактивные амины, производные арахидоновой кислоты, цитокины, лимфокины, лизосомальные факторы, активные метаболиты кислорода, нейропептиды.

Гуморальные медиаторы воспаления находятся в организме человека до воздействия патологического фактора, то есть организм имеет запас этих веществ. Их депонирование происходит в клетках в неактивном виде.

Вазоактивные амины, нейропептиды и лизосомальные факторы также являются предсуществующими модуляторами. Остальные вещества, относящие к группе клеточных медиаторов, вырабатываются непосредственно в процессе развития воспалительной реакции.

Производные комплемента

К медиаторам воспаления относятся производные комплимента. Эта группа биологически активных веществ считается самой важной среди гуморальных модуляторов. К производным относятся 22 различных белка, образование которых происходит при активации комплемента (образовании иммунного комплекса или иммуноглобулинов).

- Модуляторы С5а и С3а отвечают за острую фазу воспаления и являются либераторами гистамина, продуцируемого тучными клетками. Их действие направлено на усиление уровня проницаемости клеток сосудов, что осуществляется прямым способом или опосредственно через гистамин.

- Модулятор С5а des Arg повышает проницаемость венул в месте воспалительной реакции и привлекает нейтрофильные клетки.

- С3Ь способствует фагоцитозу.

- Комплекс С5Ь-С9 отвечает за лизис микроорганизмов и патологических клеток.

Эта группа медиаторов продуцируется из плазмы и тканевой жидкости. Благодаря поступлению в патологическую зону, происходят процессы экссудации. При помощи производных комплемента высвобождаются интерлейкин, нейромедиаторы, лейкотриены, простагландины и факторы, активирующие тромбоциты.

Кинины

Эта группа веществ является вазодилататорами. Они образуются в тканевой жидкости и плазме из специфических глобулинов. Основными представителями группы являются брадикинин и каллидин, эффект действия которых проявляется следующим образом:

- участвуют в сокращении мускулатуры гладких групп;

- за счет сокращения сосудистого эндотелия усиливают процессы проницаемости стенки;

- способствуют увеличению артериального и венозного давления;

- расширяют мелкие сосуды;

- вызывают появление боли и зуда;

- способствуют ускорению регенерации и коллагенового синтеза.

Действие брадикинина направлено на открытие доступа плазмы крови к очагу воспаления. Кинины – медиаторы боли воспаления. Они раздражающе действуют на местные рецепторы, вызывая дискомфорт, болезненное ощущение, зуд.

Простагландины

Клеточными медиаторами воспаления являются простагландины. Эта группа веществ относится к производным арахидоновой кислоты. Источниками простагландинов являются макрофаги, тромбоциты, гранулоциты и моноциты.

Простагландины – медиаторы воспаления, проявляющие следующую активность:

- раздражение болевых рецепторов;

- расширение сосудов;

- увеличение экссудативных процессов;

- усиление гипертермии в очаге поражения;

- ускорение передвижение лейкоцитов в патологическую зону;

- увеличение отечности.

Лейкотриены

Биологически активные вещества, относящиеся к вновь образующимся медиаторам. То есть в организме в состоянии покоя иммунной системы их количество недостаточно для немедленного ответа раздражающему фактору.

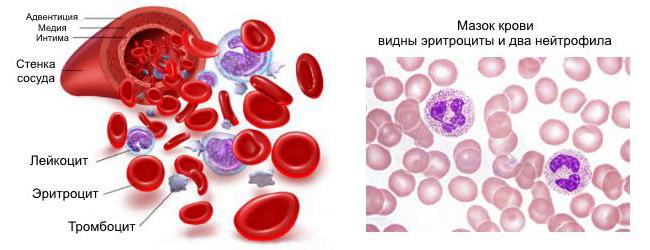

Лейкотриены провоцируют усиление проницаемости сосудистой стенки и открывают доступ лейкоцитам в зону патологии. Имеют значение в генезе воспалительной боли. Вещества способны синтезироваться во всех кровяных клетках, кроме эритроцитов, а также в адвентиции клеток легких, сосудов и тучных клетках.

В случае развития воспалительного процесса в ответ на бактерии, вирусы или аллергические факторы лейкотриены вызывают спазм бронхов, провоцируя развитие отечности. Эффект схожий с действием гистамина, однако более длительный. Орган-мишень для активных веществ – сердце. Выделяясь в большом количестве, они действуют на сердечную мышцу, замедляют коронарный кровоток и усиливают уровень воспалительной реакции.

Тромбоксаны

Эта группа активных модуляторов образуется в тканях селезенки, мозговых клетках, легких и кровяных клетках тромбоцитах. Оказывают спастическое воздействие на сосуды, усиливают процессы тромбообразования при ишемии сердца, способствуют процессам агрегации и адгезии тромбоцитов.

Биогенные амины

Первичные медиаторы воспаления — гистамин и серотонин. Вещества являются провокаторами первоначальных нарушений микроциркуляции в зоне патологии. Серотонин – нейромедиатор, который вырабатывается в тучных клетках, энтерохромаффинах и тромбоцитах.

Действие серотонина меняется в зависимости от его уровня в организме. В обычных условиях, когда количество медиатора является физиологическим, он усиливает спазмированность сосудов и повышает их тонус. При развитии воспалительных реакций количество резко увеличивается. Серотонин становится вазодилататором, повышая проницаемость сосудистой стенки и расширяя сосуды. Причем его действие в сотню раз эффективнее второго нейромедиатора биогенных аминов.

Гистамин – медиатор воспаления, имеющий разностороннее действие на сосуды и клетки. Действуя на одну группу гистаминчувствительных рецепторов, вещество расширяет артерии и угнетает передвижение лейкоцитов. При воздействии на другую – сужает вены, вызывает повышение внутрикапеллярного давления и, наоборот, стимулирует движение лейкоцитов.

Действуя на нейтрофильные рецепторы, гистамин ограничивает их функциональность, на рецепторы моноцитов – стимулирует последние. Таким образом, нейромедиатор может оказывать воспалительное противовоспалительное действие одновременно.

Сосудорасширяющий эффект гистамина усиливается под влиянием комплекса с ацетилхолином, брадикинином и серотонином.

Лизосомальные ферменты

Медиаторы иммунного воспаления вырабатываются моноцитами и гранулоцитами в месте патологического процесса в ходе стимуляции, эмиграции, фагоцитоза, повреждения и смерти клеток. Протеиназы, которые являются основным компонентом лизосомальных ферментов, обладают действием противомикробной защиты, лизируя чужеродные уничтоженные патологические микроорганизмы.

Кроме того, активные вещества способствуют повышению проницаемости сосудистых стенок, модулируют инфильтрацию лейкоцитов. В зависимости от количества выделенных ферментов, они могут усилить или ослаблять процессы миграции лейкоцитарных клеток.

Воспалительная реакция развивается и держится на протяжении долгого времени за счет того, что лизосомальные ферменты активируют систему комплемента, высвобождают цитокины и лимокины, активируют свертывание и фибринолиз.

Катионные белки

К медиаторам воспаления относятся белки, содержащиеся в нейтрофильных гранулах и имеющие высокую микробицидность. Эти вещества действуют непосредственно на чужеродную клетку, нарушая ее структурную мембрану. Это вызывает гибель патологического агента. Далее происходит процесс уничтожения и расщепления лизосомальными протеиназами.

Катионные белки способствуют высвобождению нейромедиатора гистамина, повышают проницаемость сосудов, ускоряют адгезию и миграцию лейкоцитарных клеток.

Цитокины

Это клеточные медиаторы воспаления, продуцируемые следующими клетками:

- моноцитами;

- макрофагами;

- нейтрофилами;

- лимфоцитами;

- эндотелиальными клетками.

Действуя на нейтрофилы, цитокины повышают уровень проницаемости сосудистой стенки. Также они стимулируют лейкоцитарные клетки к умерщвлению, поглощению и уничтожению чужеродные поселившихся микроорганизмов, усиливают процесс фагоцитоза.

После умерщвления патологических агентов цитокины стимулируют восстановление и пролиферацию новых клеток. Вещества взаимодействуют с представителями из своей группы медиаторов, простагландинами, нейропептидами.

Активные метаболиты кислорода

Группа свободных радикалов, которые вследствие наличия у себя непарных электронов, способны вступать во взаимосвязь с другими молекулами, принимая непосредственное участие в развитии воспалительного процесса. К метаболитам кислорода, которые входят в состав медиаторов, относятся:

- гидроксильный радикал;

- гидроперекисный радикал;

- супероксидный анион-радикал.

Источником этих активных вещества служат внешний слой арахидоновой кислоты, фагоцитозный взрыв при их стимуляции, а также окисление малых молекул.

Метаболиты кислорода повышают способность фагоцитозных клеток к уничтожению чужеродных агентов, вызывают окисление жиров, повреждение аминокислот, нуклеиновых кислот, углеводов, что усиливает сосудистую проницаемость. В качестве модуляторов метаболиты способны увеличивать воспалительные явления или оказывать противовоспалительное действие. Большое значение имеют при развитии хронических заболеваний.

Нейропептиды

К этой группе относятся кальцитонин, нейрокинин А и вещество Р. Это наиболее известные модуляторы из нейропептидов. Эффект действия веществ основывается на следующих процессах:

- привлечение нейтрофилов в очаг воспаления;

- повышение проницаемости сосудов;

- помощь при воздействии других групп нейромедиаторов на чувствительные рецепторы;

- усиление чувствительности нейтрофилов к венозному эндотелию;

- участие в формировании болевых ощущений в процессе воспалительной реакции.

Помимо всех перечисленных, к активным медиаторам также относятся ацетилхолин, адреналин и норадреналин. Ацетилхолин принимает участие в процессе формирования артериальной гиперемии, расширяет сосуды в очаге патологии.

Норадреналин и адреналин выступают в роли модуляторов воспаления, угнетая рост уровня сосудистой проницаемости.

Развитие воспалительной реакции не является нарушением со стороны организма. Наоборот, это показатель того, что иммунная система справляется с поставленными задачами.

Ïðåäûäóùèé ïîñò î B-ëèìôîöèòàõ è èõ íåëåãêîé ñóäüáå ïî÷èòàòü ìîæíî çäåñü. À ñåãîäíÿ ìû ïðîñëåäèì, ÷òî ïðîèñõîäèò â ëèìôîóçëå ñ B-ëèìôîöèòîì, êîãäà îí ñòîëêíóëñÿ ñ ðåàëüíîé óãðîçîé. Òàêæå íåìíîãî ðàññêàæó î ñåëåç¸íêå, âåäü ýòî ñàìûé áîëüøîé ëèìôîèäíûé îðãàí.

Ýòîò ïîñò îïÿòü íå ñàìûé ëåãêèé, ðå÷ü èäåò î êîîïåðàöèè êëåòîê. Ñòàðàþñü óïðîñòèòü êàê ìîãó, íî ïîðîé ñêàòûâàþñü â íàó÷íûé «ñêó÷íèçì». Ñïðàøèâàéòå, åñëè ÷òî íåïîíÿòíî. È ïîìíèòå, êòî óìíîæàåò ïîçíàíèÿ, óìíîæàåò ñêîðáü 🙂 Åñëè âû ãîòîâû ïîãðóçèòüñÿ â ïó÷èíû èììóíèòåòà, welcome to hell.

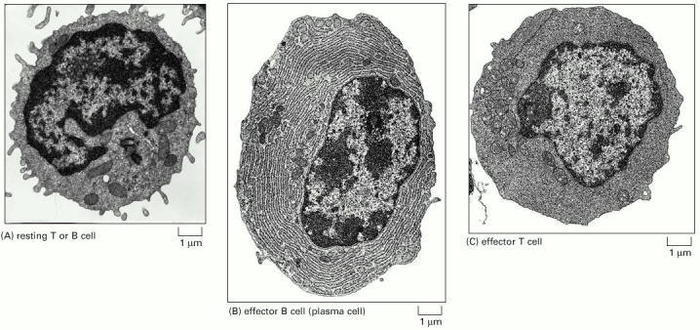

Òàê âûãëÿäèò êëåòêà, ïðîèçâîäÿùàÿ àíòèòåëà. Íåïîäâèæíàÿ, ìàëî íà ÷òî ðåàãèðóþùàÿ, ïðîèçâîäÿùàÿ áåëîê â áåçóìíûõ êîëè÷åñòâàõ.

Êîñòíûé ìîçã äëÿ ëèìôîöèòîâ — ýòî èõ àëüìà-ìàòåð, ìåñòî, ãäå îíè îáó÷àëèñü è ïðîõîäèëè ñòðîãèé ýêçàìåí.  êðîâü âûõîäÿò òîëüêî òå B-ëèìôîöèòû, êîòîðûå èìåþò ðàáî÷èé B-êëåòî÷íûé ðåöåïòîð (BCR) è êîòîðûå íå ðåàãèðóþò íà ñâîè áåëêè. Êîíå÷íî, ýòîò áàðüåð íå èäåàëåí, è ñêâîçü íåãî ìîãóò ïðîðâàòüñÿ äåôåêòíûå ëèìôîöèòû, ñïîñîáíûå àòàêîâàòü ñâîè òêàíè. Îäíàêî íàø îðãàíèçì ïîïûòàåòñÿ èõ îñòàíîâèòü óæå íà ïåðèôåðèè (â ëèìôîóçëàõ, ñåëåçåíêå); åñëè è òàì íå óäàñòñÿ óðåçîíèòü ãèïåðàêòèâíûõ áîéöîâ, ïîëó÷èì àóòîèììóííîå çàáîëåâàíèå.

À òåì âðåìåíåì íàø íàèâíûé ëèìôîöèò íàïðàâëÿåòñÿ ñëóæèòü èç öåíòðàëüíîãî îðãàíà èììóííîé ñèñòåìû — êðàñíîãî êîñòíîãî ìîçãà — â ðàçëè÷íûå âîåííûå ÷àñòè. Ê òàêîâûì â íàøåì òåëå îòíîñÿòñÿ ïåðèôåðè÷åñêèå îðãàíû èììóííîé ñèñòåìû (î êîòîðûõ ÿ ðàññêàçûâàë çäåñü): ëèìôàòè÷åñêèå óçëû, ñåëåçåíêà è ðàçáðîñàííàÿ ïî âñåìó îðãàíèçìó ëèìôîèäíàÿ òêàíü. Ðàññìîòðèì ïîäðîáíåå, ÷òî ïðîèñõîäèò âíóòðè ýòèõ ëèìôîèäíûõ êàçàðì.

Î áåäíîé ñåëåçåíêå çàìîëâèòå ñëîâî

Åñëè î÷åíü êîðîòêî. Ñåëåçåíêà ïåðåâàðèâàåò ñòàðûå ýðèòðîöèòû è òðîìáîöèòû, çàïàñàåòñÿ êðîâüþ íà ýêñòðåííûé ñëó÷àé è îñóùåñòâëÿåò èììóííóþ ôóíêöèþ. Ïîäðîáíåå — ÷óòü íèæå.

øòàòíîé ñèòóàöèè ìèêðîáû çàäåðæèâàþòñÿ íà óðîâíå òêàíåé, òî åñòü ïî ìåñòó ïðîíèêíîâåíèÿ (íàïðèìåð, â ãîðëå èëè â êîæå), íî åñëè îíè ïîïàëè â êðîâü, ìåñòî èõ îáåçâðåæèâàíèÿ — ñåëåçåíêà. Áîëüøóþ ÷àñòü ñåëåçåíêè ñîñòàâëÿþò êðîâÿíûå ñèíóñû — îáðàçîâàíèÿ, ãäå íàõîäèòñÿ ìíîãî ìîíîöèòîâ è ìàêðîôàãîâ. Çà êðàñíûé öâåò ýòîé ÷àñòè îðãàíà å¸ íàçûâàþò êðàñíîé ïóëüïîé. Çäåñü òàêæå íàõîäÿòñÿ èììóííûå êëåòêè ïàìÿòè, à òàêæå àêòèâíûå Ò- è B-ëèìôîöèòû. Ìàêðîôàãè ñåëåçåíêè ïîãëîùàþò ñòàðûå ýðèòðîöèòû è ïåðåðàáàòûâàþò ãåìîãëîáèí â áèëèðóáèí, êîòîðûé çàòåì ïîïàäàåò â ïå÷åíü è âõîäèò â ñîñòàâ æåë÷è.

Âîêðóã êàæäîé àðòåðèè â ñåëåçåíêå ñîñðåäîòî÷åíî ñêîïëåíèå Ò-ëèìôîöèòîâ, êîòîðûå îáðàçóþò ïîäîáèå ìóôòû. Ýòà ÷àñòü èìååò áîëåå ñâåòëûé âèä è íàçûâàåòñÿ áåëîé ïóëüïîé.  áåëîé ïóëüïå òàêæå ðàñïîëàãàþòñÿ ñêîïëåíèÿ B-ëèìôîöèòîâ, êîòîðûå ïîïàäàþò ñþäà ïîñëå îáó÷åíèÿ â êîñòíîì ìîçãå. Íà ãðàíèöå êðàñíîé è áåëîé ÷àñòåé ñåëåçåíêè ðàñïîëàãàåòñÿ êðàåâàÿ (ìàðãèíàëüíàÿ) çîíà.  ýòîé çîíå ñèäÿò B-ëèìôîöèòû êðàåâîé çîíû (î íèõ — ÷óòü äàëüøå). Ïðîöåññ àêòèâàöèè ëèìôîöèòîâ çäåñü òàêîé æå, êàê è â ëèìôàòè÷åñêèõ óçëàõ, î ÷åì ðàññêàçàíî íèæå.

Çåëåíûå øàðèêè — ýòî Ò-ëèìôîöèòû âîêðóã ñåëåç¸íî÷íûõ àðòåðèîë. Æåëòûå øàðèêè — ñêîïëåíèÿ B-ëèìôîöèòîâ; ãåðìèíàòèâíûé öåíòð — ýòî ìåñòî àêòèâíîãî äåëåíèÿ B-êëåòîê, êîòîðûå âîò-âîò íà÷íóò ñèíòåçèðîâàòü àíòèòåëà.

Èòàê, ñåëåçåíêà ôèëüòðóåò íàøó êðîâü, î÷èùàÿ å¸ îò ñòàðûõ êëåòîê è âûëàâëèâàÿ ÷óæåðîäíûå àíòèãåíû. Åñëè èíôåêöèÿ ïðîðâåòñÿ â êðîâü, èìåííî íà ñåëåçåíêó ëîæèòñÿ áðåìÿ îòâåòñòâåííîñòè ïî áîðüáå ñ çàðàæåíèåì. Ïîýòîìó âî âðåìÿ òÿæåëûõ èíôåêöèé ñåëåçåíêà óâåëè÷èâàåòñÿ â ðàçìåðàõ (ýòî ñîñòîÿíèå íàçûâàåòñÿ ñïëåíîìåãàëèÿ).

À ÷òî âíóòðè ëèìôîóçëà?

ëèìôîóçëàõ B-ëèìôîöèòû ãðóïïèðóþòñÿ â ôîëëèêóëû (óçåëêè) — ïëîòíûå ñêîïëåíèÿ B-êëåòîê. Ìåæäó íèìè âàæíî âîññåäàþò äåíäðèòíûå êëåòêè è ìàêðîôàãè.

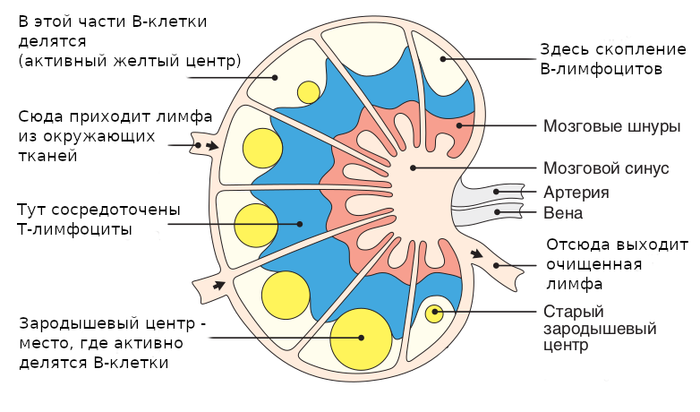

Ñõåìàòè÷åñêîå ñòðîåíèå ëèìôàòè÷åñêîãî óçëà. Óçåë äåëèòñÿ íà äîëüêè, â êàæäîé äîëüêå åñòü êîðêîâàÿ ÷àñòü (ñíàðóæè) è ìîçãîâàÿ ÷àñòü (â ãëóáèíå).  ìîçãîâîé ÷àñòè (ìîçãîâûå øíóðû è ñèíóñ) íàõîäÿòñÿ B-ëèìôîöèòû, ïðîäóöèðóþùèå àíòèòåëà (ïëàçìîöèòû).

Ôîëëèêóëÿðíûå îñòðîâêè B-êëåòîê íàõîäÿòñÿ áëèæå ê ïîâåðõíîñòè ëèìôîóçëà, à äàëüøå ñëåäóåò çîíà èç Ò-ëèìôîöèòîâ. Êñòàòè, ìèíäàëèíû (ãëàíäû) òîæå ñîñòîÿò èç ëèìôîèäíûõ ôîëëèêóëîâ, îêðóæåííûõ Ò-ëèìôîöèòàìè. Òîëüêî âîêðóã íèõ íåò îòäåëüíîé êàïñóëû, êàê ó ëèìôîóçëîâ.

Ñèíèé óçåëîê ñëåâà — ýòî è åñòü ëèìôîèäíûé ôîëëèêóë, â êîòîðîì îáèòàþò B-ëèìôîöèòû. Ñïðàâà ïîëçàþò ðàçíûå òèïû Ò-êëåòîê. Íà ãðàíèöå ôîëëèêóëà B- è Ò-ëèìôîöèòû ïëîòíî êîíòàêòèðóþò äðóã ñ äðóãîì.

Ëèìôàòè÷åñêèé óçåë — ìåñòî, ãäå êîíöåíòðèðóåòñÿ âñå òî, ÷òî ïëîõî ëåæèò â îêðóæàþùèõ ó÷àñòêàõ òêàíè. Ïëîõî ìîãóò ëåæàòü ñîáñòâåííûå ìåðòâûå èëè ïîâðåæäåííûå êëåòêè, áàêòåðèàëüíûå òîêñèíû, ÿäû, îñêîëêè âèðóñîâ (áåëêè è íóêëåèíîâûå êèñëîòû), êóñî÷êè ìèêðîáíûõ êëåòîê è ëþáîé äðóãîé ìàòåðèàë, îêàçàâøèéñÿ âî âíåêëåòî÷íîì ïðîñòðàíñòâå.

Êðîìå òîãî, â ëèìôàòè÷åñêèé óçåë ïîñòîÿííî ìèãðèðóþò äåíäðèòíûå êëåòêè èç î÷àãà âîñïàëåíèÿ. Ñ ñîáîé îíè ïðèíîñÿò îáðàáîòàííûå àíòèãåíû (â ñîñòàâå ãëàâíîãî êîìïëåêñà ãèñòîñîâìåñòèìîñòè) è ïîêàçûâàþò ýòè àíòèãåíû Ò-ëèìôîöèòàì. Åñëè Ò-ëèìôîöèòû óçíàëè àíòèãåí, òî îíè àêòèâèðóþòñÿ, ñòàíîâÿñü àêòèâíûìè êèëëåðàìè è õåëïåðàìè.

×òîáû óâåëè÷èòü âåðîÿòíîñòü âñòðå÷è ëèìôîöèòà ñî ñâîèì àíòèãåíîì, ëåéêîöèòû íåïðåñòàííî âûõîäÿò èç ëèìôîóçëîâ â êðîâü, çàòåì ïðîíèêàþò â äðóãèå ëèìôîóçëû, ïîòîì ñíîâà èõ ïîêèäàþò è ìèãðèðóþò â êðîâü. Ýòîò êðóãîâîðîò ëèìôîöèòîâ îáîçíà÷àþò òåðìèíîì ðåöèðêóëÿöèÿ. ×åðåç êàæäûé ëèìôàòè÷åñêèé óçåë çà ñóòêè ïðîõîäèò îêîëî 30 ìèëëèàðäîâ, à ÷åðåç ñåëåçåíêó — 250 ìèëëèàðäîâ ëèìôîöèòîâ. Âûøåäøèé â êðîâü ëèìôîöèò ïëàâàåò òàì îêîëî 30 ìèíóò, çàòåì ïîëçåò â íîâûé ëèìôîóçåë.

Àêòèâàöèÿ B-ëèìôîöèòîâ

Àêòèâàöèÿ B-ëèìôîöèòà îçíà÷àåò ïóòü ïðåâðàùåíèÿ îò íàèâíîé êëåòêè äî àíòèòåëîïðîäóöèðóþùåãî ïëàçìîöèòà.

Èñòîðèÿ íà÷èíàåòñÿ â òîò ìîìåíò, êîãäà B-êëåòî÷íûé ðåöåïòîð (BCR) ðàñïîçíàåò óíèêàëüíûé àíòèãåí. Êàê âû ïîìíèòå, B-êëåòî÷íûé ðåöåïòîð — ýòî ìîëåêóëà IgM íà ïîâåðõíîñòè êëåòêè. Ÿ Y-îáðàçíûå îêîí÷àíèÿ ñîäåðæàò óíèêàëüíûå îáëàñòè, ñïîñîáíûå ñâÿçàòüñÿ ñ âûïóêëîé ÷àñòüþ àíòèãåíà (ñ ýïèòîïîì). Èòàê, ñëó÷àéíûé íàèâíûé B-ëèìôîöèò ïîëçàåò â ëèìôîóçëå è âíåçàïíî âñòðå÷àåò àíòèãåí, êîòîðûé ñâÿçàëñÿ ñ B-êëåòî÷íûì ðåöåïòîðîì. Äàëåå ñþæåò ìîæåò ðàçâèâàòüñÿ ïî-ðàçíîìó, ÷òî çàâèñèò îò òèïà àíòèãåííîé ìîëåêóëû.

Äëÿ ïîëíîöåííîé àêòèâàöèè B-ëèìôîöèòà íåîáõîäèìà ïîìîùü Ò-ëèìôîöèòîâ õåëïåðîâ (î êîòîðûõ áûë ïîñò). Íî â îïðåäåëåííûõ ñèòóàöèÿõ B-ëèìôîöèò ìîæåò àêòèâèðîâàòüñÿ è áåç ïîìîùè Ò-õåëïåðîâ (Ò-íåçàâèñèìàÿ àêòèâàöèÿ). Òàêîå ìîæåò ïðîèçîéòè ïðè àêòèâàöèè îñîáûìè àíòèãåíàìè. Íàïðèìåð, åñëè ÷óæåðîäíàÿ ìîëåêóëà ñîäåðæèò íåñêîëüêî îäèíàêîâûõ ýïèòîïîâ. Òèïè÷íûì ïðåäñòàâèòåëåì òàêèõ àíòèãåíîâ ÿâëÿåòñÿ áàêòåðèàëüíàÿ ñòåíêà.

B-ëèìôîöèò àêòèâèðóåòñÿ ïðè êîíòàêòå ñ áàêòåðèàëüíîé ñòåíêîé, èìåþùåé ïîâòîðÿþùèåñÿ ýïèòîïû (îäíî èç óñëîâèé Ò-íåçàâèñèìîé àêòèâàöèè B-êëåòîê).

äàííûõ óñëîâèÿõ äîñòàòî÷íî òîëüêî àíòèãåíà äëÿ ïðîáóæäåíèÿ áîåâîãî äóõà B-êëåòêè. Ïîñëå òàêîé àêòèâàöèè B-ëèìôîöèò óòðà÷èâàåò B-êëåòî÷íûé ðåöåïòîð, íà÷èíàåò àêòèâíî äåëèòüñÿ è â äàëüíåéøåì ïðîäóöèðóåò òîëüêî èììóíîãëîáóëèíû êëàññà Ì. Ýòè ëèìôîöèòû íå ôîðìèðóþò èììóííóþ ïàìÿòü è æèâóò îò òðåõ äî ïÿòè ñóòîê.

Îäíàêî áîëüøèíñòâî àíòèãåíîâ èìååò áåëêîâóþ ïðèðîäó. Òàêèå ìîëåêóëû èìåþò íåñêîëüêî ýïèòîïîâ, íî âñå îíè ðàçíûå, è íà êàæäûé ýïèòîï ïîòåíöèàëüíî ìîæåò íàéòèñü ñâîé ëèìôîöèò. Åñëè B-ëèìôîöèò ïîéìàåò òàêîé áåëêîâûé àíòèãåí, òî äëÿ ïîëíîöåííîãî ðàçâèòèÿ â àíòèòåëîïðîèçâîäÿùóþ êëåòêó åìó íåîáõîäèìà ïîìîùü Ò-ëèìôîöèòà. Ðàññìîòðèì ýòîò ïðîöåññ ïîäðîáíåå, òàê êàê îí ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì ïðè ðàçâèòèè ãóìîðàëüíîãî èììóííîãî îòâåòà.

Êîîïåðàöèÿ Ò- è B-ëèìôîöèòîâ

B-ëèìôîöèòû îòíîñÿòñÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì àíòèãåíïðåçåíòèðóþùèì êëåòêàì, òî åñòü îíè ñïîñîáíû âûõâàòûâàòü èç îêðóæàþùåãî ïðîñòðàíñòâà ÷óæåðîäíûå âåùåñòâà è ïåðåðàáàòûâàòü èõ âíóòðè ñåáÿ îñîáûì îáðàçîì. Ïåðåðàáîòàííûé àíòèãåí âûñòàâëÿåòñÿ íà ïîâåðõíîñòè êëåòêè ñ ïîìîùüþ ãëàâíîãî êîìïëåêñà ãèñòîñîâìåñòèìîñòè (MHC, main histocompatibility complex). MHC íóæåí äëÿ Ò-ëèìôîöèòîâ, òàê êàê îíè íå óìåþò ïðîñòî òàê ðàñïîçíàâàòü àíòèãåí, èì îáÿçàòåëüíî íóæåí àíòèãåí â ñîñòàâå MHC.

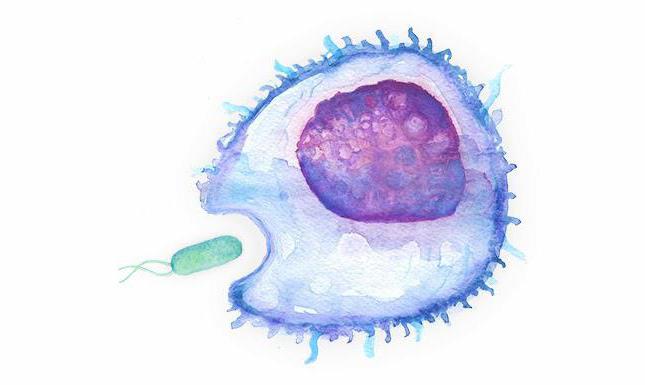

Èòàê, âîîðóæåííûå ýòîé èíôîðìàöèåé, ïîñìîòðèì íà B-ëèìôîöèò, êîòîðûé ñ ïîìîùüþ B-êëåòî÷íîãî ðåöåïòîðà (IgM) íàøåë è ñâÿçàë íåêèé àíòèãåí. Ëèìôîöèò ïðîãëàòûâàåò êîìïëåêñ àíòèãåí-àíòèòåëî è ïåðåâàðèâàåò åãî âíóòðè ñåáÿ. ×àñòü àíòèãåíà îí âûñòàâëÿåò íà ñâîþ ïîâåðõíîñòü â ñîñòàâå MHC ìîëåêóëû.

Ïðè ñâÿçûâàíèè B-êëåòî÷íîãî ðåöåïòîðà è àíòèãåíà B-ëèìôîöèò ïîãëîùàåò àíòèãåí-àíòèòåëî êîìïëåêñ. Âíóòðè ñïåöèàëüíîãî ïóçûðüêà ïðîèñõîäèò ðàñùåïëåíèå àíòèãåíà íà áîëåå ìåëêèå ÷àñòè. Çàòåì ÷àñòü àíòèãåíà âûíîñèòñÿ íà ïîâåðõíîñòü êëåòêè â ñîñòàâå ãëàâíîãî êîìïëåêñà ãèñòîñîâìåñòèìîñòè.

ëèìôàòè÷åñêîì óçëå Ò- è B-ëèìôîöèòû ïëîòíî êîíòàêòèðóþò äðóã ñ äðóãîì (â ìåñòàõ ìåæäó ôîëëèêóëàìè). Ãäå-òî íåïîäàëåêó îêàæåòñÿ T-ëèìôîöèò õåëïåð, ó êîòîðîãî åñòü Ò-êëåòî÷íûé ðåöåïòîð (TCR). Íàïîìíþ, ÷òî TCR, ïîäîáíî àíòèòåëó, îáëàäàåò ñïîñîáíîñòüþ ñâÿçûâàòüñÿ òîëüêî ñ îãðàíè÷åííûì êðóãîì àíòèãåíîâ.  êîíöå êîíöîâ, T-õåëïåð ñ óíèêàëüíûì ðåöåïòîðîì ñâÿæåòñÿ ñ òåì àíòèãåíîì, êîòîðûé B-ëèìôîöèò ëþáåçíî ïðåäîñòàâèë íà ñâîåé ïîâåðõíîñòè.

Îáðàçóåòñÿ ïëîòíûé êîíòàêò ìåæäó äâóìÿ êëåòêàìè, êîòîðûé íàçûâàåòñÿ èììóííûì ñèíàïñîì. Ò-õåëïåð íà÷èíàåò âûäåëÿòü ðàçëè÷íûå âåùåñòâà (â îñíîâíîì, èíòåðëåéêèí-4), êîòîðûå îêîí÷àòåëüíî àêòèâèðóþò B-ëèìôîöèò. Àêòèâàöèÿ ëèìôîöèòà îçíà÷àåò, ÷òî íåêîòîðûå äðåìàâøèå ãåíû íà÷èíàþò ðàáîòàòü, êëåòêà ïðîäóöèðóåò áèîëîãè÷åñêèå âåùåñòâà, êîòîðûå è îïðåäåëÿþò å¸ äàëüíåéøåå ïîâåäåíèå.

Æåëòûé T-õåëïåð âñòðå÷àåòñÿ ñ B-ëèìôîöèòîì è ñâÿçûâàåòñÿ ñâîèì óíèêàëüíûì T-êëåòî÷íûì ðåöåïòîðîì ñ àíòèãåíîì â ñîñòàâå MHC B-êëåòêè. Êîíå÷íî, íà êàðòèíêå ìû âèäèì òîëüêî äâå êëåòêè (ñëåâà çàñâåòèëñÿ åùå îäèí B-ëèìôîöèò), íî, íà ñàìîì äåëå, èõ òàì äåñÿòêè òûñÿ÷. Îíè êîíòàêòèðóþò, òðóòñÿ äðóã î äðóãà, ïðîâåðÿÿ, íåò ëè òàì ïîäõîäÿùåãî àíòèãåíà. Àíòèãåíû òîæå íå áûâàþò â åäèíè÷íûõ êîëè÷åñòâàõ, ýòî òûñÿ÷è è äåñÿòêè òûñÿ÷ ìîëåêóë.

Êîíòàêò ìåæäó T-õåëïåðîì è B-ëèìôîöèòîì ìîæåò è íå ïðîèñõîäèòü, åñëè íàõîäÿùèéñÿ íåïîäàëåêó T-ëèìôîöèò óæå ðàñïîçíàë àíòèãåí, êîòîðûé åìó ïðåäîñòàâèëà äåíäðèòíàÿ êëåòêà.  òàêîì ñëó÷àå àêòèâèðîâàííûé Ò-õåëïåð íà÷íåò âûäåëÿòü âåùåñòâà, êîòîðûå ïîìîãóò B-ëèìôîöèòó îêîí÷àòåëüíî àêòèâèðîâàòüñÿ.

B-ëèìôîöèò ïðîäâèãàåòñÿ â ãëóáü ôîëëèêóëà, ãäå êëåòêè-ïîìîùíèêè, âî-ïåðâûõ, áóäóò óäåðæèâàòü åãî íà ìåñòå, à, âî-âòîðûõ, áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü åãî äàëüíåéøåìó ðàçâèòèþ. Âíóòðè ôîëëèêóëà ïîÿâëÿåòñÿ î÷àæîê, ãäå ïðîèñõîäèò èíòåíñèâíîå äåëåíèå àêòèâèðîâàííîãî B-ëèìôîöèòà. Òàêîé î÷àã íàçûâàåòñÿ ãåðìèíàòèâíûì öåíòðîì (ëàò. germinis — ðîñòîê), à ñàì ôîëëèêóë íàçûâàåòñÿ âòîðè÷íûì.

Àêòèâèðîâàííûé B-ëèìôîöèò ïîëçåò â ôîëëèêóë.

Êàê B-ëèìôîöèòû ñòàíîâÿòñÿ åù¸ êðó÷å.

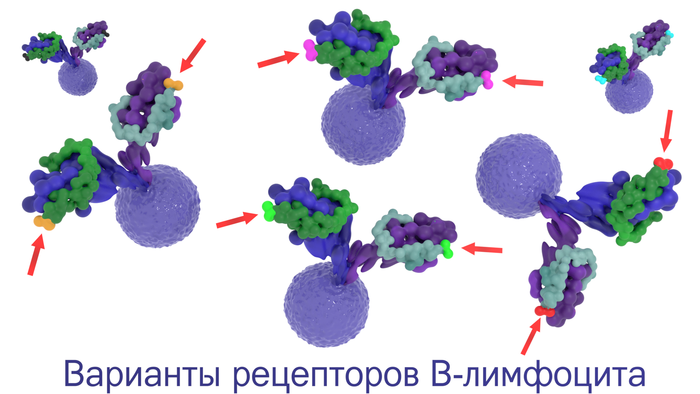

ß âåäü óæå ïèñàë, íàñêîëüêî óíèêàëüíûå B-êëåòî÷íûå ðåöåïòîðû è àíòèòåëà? À òàêæå, êàæåòñÿ, ÿ ðàññêàçûâàë, áëàãîäàðÿ êàêèì ïðîöåññàì ïîëó÷àåòñÿ ýòà óíèêàëüíîñòü. Íî íà ýòîì èñòîðèÿ óíèêàëüíîñòè íå çàêàí÷èâàåòñÿ. Îêàçûâàåòñÿ, âî âðåìÿ äåëåíèÿ ëèìôîöèòîâ â ãåðìèíàòèâíîì öåíòðå ôîëëèêóëà çàïëàíèðîâàííî óâåëè÷èâàåòñÿ ÷àñòîòà ìóòàöèé. Ýòî íàçûâàåòñÿ ñîìàòè÷åñêèì ãèïåðìóòàãåíåçîì è îçíà÷àåò, ÷òî ÷àñòîòà ìóòàöèé â ãåíàõ, îòâå÷àþùèõ çà àíòèòåëà, óâåëè÷èâàåòñÿ âî ìíîãî ðàç (íà 4 — 6 ïîðÿäêîâ). Ýòî òî÷å÷íûå ìóòàöèè, òî åñòü, ãðóáî ãîâîðÿ, â êîíå÷íîì áåëêå èçìåíÿåòñÿ îäíà ìîëåêóëà.  ðåçóëüòàòå ýòîãî ïîëó÷àåòñÿ ìíîãî-ìíîãî âàðèàíòîâ ëèìôîöèòîâ ñ ÷óòü èçìåíåííûìè B-êëåòî÷íûìè ðåöåïòîðàìè. Òåïåðü èç ýòîãî îáèëèÿ ìóòàíòîâ íóæíî âûáðàòü òå, êîòîðûå ìàêñèìàëüíî ñèëüíî (ñ âûñîêîé àôôèííîñòüþ) ñâÿæóòñÿ ñ àíòèãåíîì. Íà êàðòèíêå íèæå ÿ ïîïûòàëñÿ ïîêàçàòü íåñêîëüêî ëèìôîöèòîâ ñ ÷óòü-÷óòü îòëè÷àþùèìèñÿ ðåöåïòîðàìè.

ôîëëèêóëàõ ëèìôàòè÷åñêèõ óçëîâ ïðèñóòñòâóþò ôîëëèêóëÿðíûå äåíäðèòíûå êëåòêè, êîòîðûå ïîìîãàþò B-ëèìôîöèòàì â èõ ðàçâèòèè. Êðîìå òîãî, ýòè êëåòêè ñïîñîáíû äîëãî óäåðæèâàòü àíòèãåíû, êîòîðûå âûçâàëè àêòèâàöèþ B-ëèìôîöèòà. Ýòèõ àíòèãåíîâ íåìíîãî, íà âñåõ ëèìôîöèòîâ íå õâàòèò. Ïîýòîìó ìåæäó äåëÿùèìèñÿ B-ëèìôîöèòàìè ñ ðàçíûìè âàðèàíòàìè B-êëåòî÷íûõ ðåöåïòîðîâ âîçíèêàåò ñåðüåçíàÿ êîíêóðåíöèÿ. Êàæäûé ñîëäàò ðâåòñÿ â áîé, íî íà äåëî ïîéäóò òîëüêî ëó÷øèå. Òå ëèìôîöèòû, êîòîðûå íå ñìîãëè ñâÿçàòüñÿ èëè ñëàáî ñâÿçàëèñü ñ àíòèãåíîì, óìèðàþò (èõ ïîòîì ñúåäàþò ìàêðîôàãè). Òàêèõ ïîãèáøèõ êëåòîê — áîëüøèíñòâî. Îäíàêî íåêîòîðûå B-êëåòêè ïîëó÷àþò ðåöåïòîð, êîòîðûé ìàêñèìàëüíî ñèëüíî (ñ âûñîêîé àôôèííîñòüþ) ñâÿçûâàåòñÿ ñ àíòèãåíîì. Ñèëà ñâÿçè, àôôèííîñòü, ïðè ýòîì âîçðàñòàåò, ïðèìåðíî, â ñòî ðàç ïî ñðàâíåíèþ ñ îðèãèíàëüíûì (íà÷àëüíûì) âàðèàíòîì ðåöåïòîðà. Ýòîò ïðîöåññ íàçûâàþò ñîçðåâàíèåì àôôèííîñòè. Êðîìå òîãî, âî âðåìÿ ýòîãî ñîçðåâàíèÿ ïðîèñõîäèò ïåðåêëþ÷åíèå êëàññà èììóíîãëîáóëèíîâ: IgM ìåíÿåòñÿ íà IgG, IgE èëè IgA. B-ëèìôîöèòû ñî ñ÷àñòëèâûì ðåöåïòîðîì íà÷èíàþò ìíîãîêðàòíî äåëèòüñÿ, äàâàÿ æèçíü êëåòêàì-ïîòîìêàì, êîòîðûå áóäóò ïðîäóöèðîâàòü àíòèòåëà. Âîò òàêîé íåáîëüøîé åñòåñòâåííûé îòáîð â íàøåì îðãàíèçìå.

Äåíäðèòíàÿ êëåòêà (ñ îòðîñòêàìè) óäåðæèâàåò íà ñâîåé ïîâåðõíîñòè àíòèãåíû. Àêòèâèðîâàííûé ëèìôîöèò íà÷èíàåò äåëèòüñÿ, îáðàçóÿ ìíîæåñòâî ïîòîìêîâ ñ ÷óòü ðàçëè÷àþùèìèñÿ B-êëåòî÷íûìè ðåöåïòîðàìè. Òå êëåòêè, êîòîðûå ñìîãëè êîíêóðåíòíî ñâÿçàòüñÿ ñ àíòèãåíîì, ïîëó÷àþò ñèãíàë ê ðàçìíîæåíèþ. Òàê ïîëó÷àåòñÿ êëîíàëüíàÿ ëèíèÿ B-ëèìôîöèòîâ.

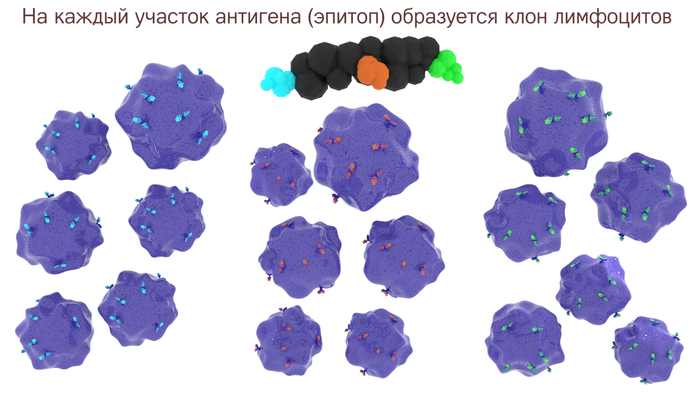

Âûæèâøèå B-ëèìôîöèòû ñ âûñîêîé àôôèííîñòüþ ìíîãîêðàòíî äåëÿòñÿ, îáðàçóÿ êëîí B-ëèìôîöèòîâ. Êëîí — ýòî ìíîæåñòâî êëåòîê, ÿâëÿþùèåñÿ èäåíòè÷íûìè ïîòîìêàìè îò îäíîé ðîäèòåëüñêîé êëåòêè. Òàê êàê àíòèãåíû â áîëüøèíñòâå ñâî¸ì èìåþò íåñêîëüêî ðàçíûõ ýïèòîïîâ, òî íà êàæäûé ýïèòîï íàéäåòñÿ ñâîé B-ëèìôîöèò. È êàæäûé òàêîé ëèìôîöèò äàñò ñâî¸ ïîòîìñòâî êëåòîê — êëîíàëüíóþ ëèíèþ. Àíòèòåëà ê îäíîìó àíòèãåíó, íî îò ðàçíûõ êëîíîâ B-ëèìôîöèòîâ íàçûâàþò ìóëüòèêëîíàëüíûìè àíòèòåëàìè.

Ïîñëå ñåðèè òðàíñôîðìàöèé B-ëèìôîöèòû ïðîäâèãàþòñÿ ê âûõîäó èç ëèìôàòè÷åñêîãî óçëà. ×àñòü ëèìôîöèòîâ îñòàíåòñÿ çäåñü æå, â ëèìôîóçëå èëè ñåëåçåíêå, ïîëîâèíà âûéäåò â êðîâü è îñÿäåò â êîñòíîì ìîçãå, îñòàâøàÿñÿ ÷àñòü ìèãðèðóåò â ñëèçèñòûå îáîëî÷êè.

êîíöå ñîçðåâàíèÿ àêòèâèðîâàííûå B-ëèìôîöèòû ïðåâðàùàþòñÿ â ïëàçìàòè÷åñêèå êëåòêè èëè ïëàçìîöèòû. Ýòî êðóïíûå ìàòåðûå êëåòêè, ïðèìåðíî, â äâà ðàçà áîëüøå ñâîèõ ïðåäøåñòâåííèêîâ. Îíè óòðà÷èâàþò B-êëåòî÷íûé ðåöåïòîð è âîîáùå ñëàáî ðåàãèðóþò íà îêðóæàþùåå. Òåïåðü ó íèõ åñòü îäíà çàäà÷à — ïðîäóöèðîâàòü àíòèòåëà. Ïëàçìîöèòû óòðà÷èâàþò ñâîé óíèêàëüíûé B-êëåòî÷íûé ðåöåïòîð è íà åãî îñíîâå íà÷èíàþò ñèíòåçèðîâàòü àíòèòåëà. Âñÿ àêòèâíîñòü êëåòêè íàïðàâëåíà íà ïðîèçâîäñòâî áåëêîâ — èììóíîãëîáóëèíîâ. Ïëàçìàòè÷åñêèå êëåòêè, ðàñïîëàãàþùèåñÿ â ëèìôîóçëàõ è ñåëåç¸íêå, æèâóò îò 4 äî 7 íåäåëü. Ïëàçìîöèòû, ïîñåëèâøèåñÿ â êîñòíîì ìîçãå, ìîãóò æèòü äåñÿòêè ëåò è âîîáùå âñþ æèçíü, è âñå ýòî âðåìÿ áóäóò ïîòèõîíüêó ïðîèçâîäèòü ñïåöèôè÷åñêèå àíòèòåëà (íàïðèìåð, IgG ïðîòèâ êîðè).

Ñëåâà ïîêàçàí íàèâíûé Ò- èëè B-ëèìôîöèò — îíè ïðàêòè÷åñêè íå ðàçëè÷èìû. Ïîñåðåäèíå èçîáðàæåíà ýôôåêòîðíàÿ B-êëåòêà (ïëàçìîöèò). Âñÿ îáëàñòü öèòîïëàçìû ïëàçìîöèòà çàíÿòà ýíäîïëàçìàòè÷åñêèì ðåòèêóëóìîì — ñåòüþ îðãàíåëë, ñèíòåçèðóþùèõ áåëîê. Ñïðàâà èçîáðàæåí T-êèëëåð èëè T-õåëïåð (ïðîèñõîäÿò èç íàèâíûõ Ò-ëèìôîöèòîâ).

×àñòü àêòèâèðîâàííûõ ëèìôîöèòîâ ïðåâðàùàåòñÿ â B-êëåòêè ïàìÿòè. Îíè íå ïðîäóöèðóþò àíòèòåëà, à æäóò ïîâòîðíîãî ñòîëêíîâåíèÿ ñ âðàãîì.  äàëüíåéøåì, åñëè â îðãàíèçì ñíîâà ïîïàäåò òîò æå ñàìûé àíòèãåí, B-êëåòêè áûñòðî äèôôåðåíöèðóþòñÿ â ïëàçìîöèòû è íà÷èíàþò ïðîèçâîäèòü àíòèòåëà â áîëüøîì êîëè÷åñòâå. Íî èììóííîé ïàìÿòè ÿ ñîáèðàþñü ïîñâÿòèòü îòäåëüíûé ïîñò.

Åù¸ ñîâñåì ÷óòü-÷óòü î B-ëèìôîöèòàõ.

B-êëåòêè, ïîäîáíî Ò-ëèìôîöèòàì, òîæå áûâàþò íåñêîëüêèõ âèäîâ (ñóáïîïóëÿöèé). Âûäåëÿþò òàêèå Â-êëåòêè: Â1, Â2 è Â êëåòêè ìàðãèíàëüíîé çîíû (MZB, Marginal Zone B-cell).

Î B2-êëåòêàõ âû òîëüêî ÷òî ïðî÷èòàëè ïîñò. B2-ëèìôîöèòû âîâëåêàþòñÿ â èììóííûé îòâåò è ïðîäóöèðóþò ñïåöèôè÷åñêèå àíòèòåëà ê êîíêðåòíîìó àíòèãåíó.

B1 êëåòêè ìåíåå ñïåöèôè÷íû, èõ ìíîãî â ñëèçèñòûõ îáîëî÷êàõ, â ïëåâðå, êèøå÷íèêå è ñåëåç¸íêå. Ýòè êëåòêè ìîãóò äîëãî æèòü â îðãàíèçìå, ïåðèîäè÷åñêè äàâàÿ ïîòîìñòâî áåç âñÿêîé äîïîëíèòåëüíîé ñòèìóëÿöèè. Èì íå íóæåí àíòèãåí, ÷òîáû íà÷àòü ïðîäóöèðîâàòü àíòèòåëà.  îñíîâíîì, îíè ïðîèçâîäÿò íèçêîñïåöèôè÷íûå àíòèòåëà IgM è IgA, ñïîñîáíûå ñâÿçûâàòüñÿ ñî ìíîãèìè àíòèãåíàìè. Ïðåäíàçíà÷åíèå B1-ëèìôîöèòîâ — áûñòðûé îòâåò íà øèðîêî ðàñïðîñòðàí¸ííûõ âðàãîâ (â îñíîâíîì, ýòî áàêòåðèè). Èìåííî ýòè ëèìôîöèòû ïðîèçâîäÿò IgM, êîòîðûé â íîðìå âñåãäà ïðèñóòñòâóåò â êðîâè. Òàêæå ýòè êëåòêè ïðîèçâîäÿò IgG, õîòÿ è ñ íåâûñîêîé àôôèííîñòüþ. Òàêèå èììóíîãëîáóëèíû, êîòîðûå ïîñòîÿííî âûðàáàòûâàþòñÿ â îðãàíèçìå áåç âíåøíåãî àíòèãåíà, íàçûâàþò åñòåñòâåííûìè àíòèòåëàìè. Åñòåñòâåííûå àíòèòåëà ñàìûìè ïåðâûìè ìîãóò ñâÿçûâàòü âèðóñû ãðèïïà è äàæå ÂÈ× (íå âåðèòå? — âîò ñòàòüÿ).

MZB èëè êëåòêè ìàðãèíàëüíîé çîíû ðàñïîëàãàþòñÿ â îäíîèìåííîé ÷àñòè ñåëåç¸íêè (ïîìíèòå, ìåñòî íà ãðàíèöå êðàñíîé è áåëîé ïóëüïû?) Îíè î÷åíü ïîõîæè íà B1-êëåòêè. MZB ñëåäÿò çà àíòèãåíàìè êðîâè è ïðîèçâîäÿò òîëüêî IgM. Èõ àíòèòåëà íå îñîáî ñïåöèôè÷íûå, çàòî ñðàáàòûâàþò â ñàìîì íà÷àëå èíôåêöèè, ÷òîáû õîòü êàê-òî çàäåðæàòü âðàãà — äî òîé ïîðû, êîãäà ïîäîñïåþò B2-ëèìôîöèòû.

Ñàëþòóþ âñåì, êòî äî÷èòàë äî êîíöà. Èììóíèòåò íå ñàìàÿ ëåãêàÿ òåìà, è ÷åì áëèæå ìû ïîäáèðàåìñÿ ê ïîëíîé êàðòèíå, òåì ñòàíîâèòñÿ ñëîæíåå. Íàäåþñü, ñìîãó ïðîâåñòè âàñ ñêâîçü òåðíèè ñëîæíîñòåé ê çâåçäàì ïîçíàíèÿ 🙂 ß ñîáèðàþñü ñäåëàòü íåáîëüøîé ïåðåðûâ, íî íà ýòîé òåìå èììóíèòåò åù¸ íå èñ÷åðïàí. Âåðíóñü ïîñëå îòïóñêà. Âñåì îòëè÷íîãî íàñòðîåíèÿ è äîëãîæèâóùèõ ïëàçìîöèòîâ!