Неспецифическое воспаление развивается при туберкулезе

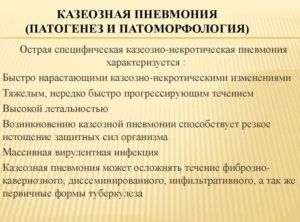

У больных, страдающих туберкулезом легких, может развиваться казеозная пневмония. Заболевание характеризуется прогрессирующим течением со стремительным образованием казеозно-некротических инфильтратов. Патология приводит к тяжелой интоксикации, развитию дыхательной недостаточности, нарушению гомеостаза. Пневмония при туберкулезе значительно осложняет течение основного недуга и повышает риск летального исхода.

Этиология заболевания

Воспаление легких казеозного типа чаще всего относится к вторичному периоду прогрессирования микотической инфекции. Патология может развиваться и как самостоятельное заболевание при попадании в ослабленный организм высоковирулентных микобактерий или являться осложнением диссеминированного, очагового, инфильтративного или фиброзно-кавернозного туберкулеза.

Степень прогрессирования воспалительного процесса в тканях легкого зависит от состояния иммунитета больного. Защитные реакции снижаются у пациентов с:

- ВИЧ-инфекцией;

- сахарным диабетом;

- болезнями щитовидной железы;

- у пожилых людей.

К факторам риска относится недостаточное питание (голодание), алкоголизм, наркомания, неправильное лечение сопутствующих хронических недугов.

Предрасположенность к туберкулезной пневмонии отмечается у людей с наследственным фактором. Такие пациенты имеют особый фенотип, характеризующийся недостаточной способностью вырабатывать иммунитет к микобактериям. Болезнь протекает в тяжелой форме с развитием осложнений.

Признаки пневмонии при туберкулезе

При манифестации казеозной пневмонии на фоне туберкулеза в легочной ткани наблюдается острый воспалительный процесс с преобладанием творожистого некроза. По мере разжижения казеозных масс образуются множественные каверны или одна полость крупного размера.

Симптомы перехода пневмонии в туберкулез:

- повышение температуры тела до 40°;

- кашель с выделением гнойной мокроты с примесями крови;

- обильное потоотделение;

- отсутствие аппетита;

- быстрое похудение (вплоть до кахексии);

- общая слабость;

- тахикардия;

- сильная одышка;

- синюшность кожных покровов, губ;

- диспепсические расстройства.

Начинается казеозная пневмония стремительно, с резкого подъема температуры, выраженного недомогания и симптомов общей интоксикации. Из-за постоянного кашля у больного возникает боль в области грудной клетки. Позже наблюдается изнуряющая лихорадка со скачками температуры, подъемы и спады происходят несколько раз в течение суток. Мокрота становится гнойной с зеленоватым оттенком, зловонным запахом.

Кожа бледная, при затруднении дыхания становится цианотичной. На лице появляется характерный румянец, причем локализуется он со стороны воспаленного легкого. Одновременно с творожистым некрозом происходит поражение кровеносной, лимфатической системы и внутренних органов. Формируются тромбы в сосудах, что может привести к ишемической болезни, инфаркту или инсульту. К наиболее опасным последствиям относится сепсис и токсический шок.

Сепсис является осложнением пневмонии

Виды казеозной пневмонии

С учетом степени поражения легочной паренхимы заболевание классифицируют на:

- ацинозную;

- лобулярную;

- лобарную форму.

Ацинозное воспаление возникает при прогрессировании инфильтративного туберкулеза, в единичных случаях выступает первичным заболеванием. В легких больного образуются множественные очаги некроза до 2–3 мм, пораженные участки могут сливаться в единые полости. При обследовании выявляется утолщение стенок бронхов на фоне перибронхита.

Лобулярный тип пневмонии развивается при диссеминированном или очаговом туберкулезе, поражаются отдельные доли органа или более обширные зоны. На начальном этапе болезнь похожа на брюшной тиф или сепсис. Микобактерии быстро проникают в просвет бронхов, лимфатические и кровеносные сосуды. Участки казеоза уплотнены, расплавлены или содержат жидкий экссудат. В течение 2–3 недель развивается распространенное поражение тканей легких.

При лобарном воспалении прогрессирует массивная неспецифическая инфекция, появляются большие участки некроза, после расплавления инфильтратов остаются обширные каверны. Данная форма чаще всего развивается как самостоятельная разновидность туберкулеза, протекает в острой форме. В отличие от других видов пневмонии, при лобарной, каверны образуются уже на первых стадиях. Межуточная ткань содержит множественные ацинозные или лобулярные очаги.

Диагностическое обследование

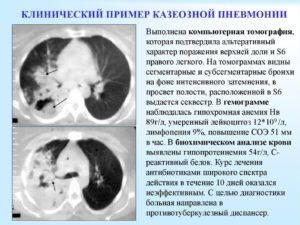

Для установки диагноза и назначения соответствующего лечения больным делают рентгенографию грудной клетки. На снимках выявляют:

Рентгенография грудины для диагностики пневмонии

- очерченные или хлопьевидные тени неправильной формы;

- полости до 4 см в диаметре;

- окружающие ткани эмфизематозны, воспалены слабо, просветы альвеол заполнены гомогенными массами;

- на запущенной стадии патологический процесс распространяется на большие участки паренхимы.

Определяются секвестрирующие полости с гнойным содержимым, каверны различного диаметра, в близлежащих сегментах присутствует лимфогенное и бронхогенное обсеменение. Из-за нарушения функционирования пораженная доля легкого уменьшена в размерах. Характерно двухстороннее верхнедолевое поражение, сужение межреберных промежутков, высокое стояние диафрагмы.

Лабораторные исследования

При переходе пневмонии в туберкулез изменяется состав крови:

Лабораторные исследования крови для диагностики пневмонии при туберкулезе

- понижается уровень эритроцитов, гемоглобина;

- увеличивается СОЭ (до 60 мм/ч), концентрация лейкоцитов, лимфоцитов, нейтрофилов, ретикулоцитов.

В моче обнаруживается белок, гиалиновые цилиндры, лейкоциты и эритроциты. При исследовании мокроты выявляют микобактерии и эластичные волокна легочной ткани, что указывает на процесс распада.

При трансформации пневмонии в туберкулез туберкулиновые пробы дают отрицательный результат. После подкожного введения препарата местные реакции слабые или отсутствуют, это является плохим признаком ослабленного иммунитета. Во время физикального обследования выслушиваются крепитирующие, влажные хрипы высокой звучности, определяются участки притупления легочных тонов.

Диагностика пневмонии на начальных стадиях затруднена, особенно при лобарном типе заболевания. В первые дни (1–2 недели) в мокроте могут не выявляться МБТ, это связано со стенозом бронхов, дренирующих каверны и очаги казеоза. Острое начало, отсутствие первичного туберкулеза в анамнезе и отрицательная реакция на Туберкулин требует дифференцировки с плевропневмонией, крупозным воспалением, инфарктом, раком легкого.

Лечение казеозной пневмонии

Лечение казеозной пневмонии включает назначение антибиотиков широкого спектра действия и сильнодействующих химиопрепаратов. После снятия острого воспаления проводят:

- физиотерапевтические процедуры;

- для укрепления иммунитета больным прописывают витамины, иммуномодуляторы;

- соблюдение высококалорийной диеты (стол №11) с обязательным употреблением белковой пищи.

Комплексное лечение также включает препараты, нормализующие работу сердца, печени, эндокринной системы и других внутренних органов. Для снятия интоксикации выполняют внутривенное вливание дезинтоксикационных растворов (гемодез, гемосорбция).

Медикаментозное лечение

При трансформации пневмонии в туберкулез больных помещают в специализированные закрытые диспансеры. Лечение подбирается индивидуально для каждого человека с учетом степени тяжести патологии. Из-за того, что обнаруживается казеозное воспаление преимущественно на поздних стадиях, прогноз терапии неблагоприятный. Добиться рассасывания инфильтратов удается лишь в 20% случаев.

Для подавления бактериальной инфекции длительным курсом применяют химиотерапевтические препараты, уничтожающие микобактерии:

Антибиотики снимают воспаление, подавляют рост стафилококков, стрептококков в дыхательных путях, эти микроорганизмы вызывают развитие гнойного процесса и распад тканей.

На начальных стадиях заболевания проводят противошоковое лечение:

Иммуностимуляторы для лечения пневмонии

- антиоксидантами;

- антигипоксантами;

- кровезамещающими;

- гормональными средствами;

- иммуностимуляторами;

- выполняют плазмаферез, лазерное облучение крови (ВЛОК).

Подбор антибактериальных препаратов проводят по результатам бакпосева мокроты. Почти у половины больных казеозной пневмонией выявляется резистентность к противотуберкулезным средствам, у 1/3 пациентов формируется устойчивость к антибиотикам. Поэтому лечение проводится комплексно с химиопрепаратами, больные одновременно принимают 5–6 различных видов медикаментов.

Периодически проводится контроль состава мокроты, рентген и выполняется коррекция дозировки. Курс длительный, продолжается не менее 6–12 месяцев. Но медикаментозное лечение не позволяет полностью избавиться от казеозной пневмонии на фоне туберкулеза. Для эффективности лечения проводят хирургическое вмешательство методом резекции пораженного участка легкого.

Профилактика пневмонии при туберкулезе

Чтобы не допустить трансформации пневмонии в туберкулез, необходимо соблюдать правила профилактики:

Здоровый образ жизни для профилактики пневмонии при туберкулезе

- здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек;

- регулярные занятия спортом;

- закаливание организма;

- сбалансированное питание;

- своевременное лечение сопутствующих заболеваний;

- прием витаминных комплексов, иммуномодуляторов при ослаблении иммунитета.

Казеозная пневмония является опасным заболеванием, которое может осложняться дыхательной, сердечной недостаточностью, легочным кровотечением, токсическим шоком, поражением печени, почек, инфарктами и инсультами. Прогноз лечения зависит от сроков диагностики заболевания, правильности проведения терапии, выполнения рекомендаций врача больным. Наиболее благоприятный исход наблюдается при выявлении воспаления легких, туберкулеза на ранних стадиях.

Видео по теме: Виды туберкулеза на рентгене

Туберкулез — инфекционный гранулематоз с хроническим течением, полиморфизмом локализаций, клинических проявлений и исходов.

Этиология.

Основной возбудитель туберкулеза — Mycobacterium tuberculosis, реже — М. bovis, M. africanum, M. microti и М. canetti. Из числа многочисленных нетуберкулезных микобактерий (71 вид) сходное с туберкулезом заболевание вызывает М. avium intracellulare.

Микробиология.

Микобактерия туберкулеза (МБТ) имеет вид палочки (рис. 1) 0,2—0,6 — 1,0—10 мкм, обладает полиморфизмом (кокковые, мелкозернистые, L — трансформированные и мицелиоподобные формы), растет на специальных питательных средах. МВТ — кислотоустойчивый аэроб. Сложная структура МБТ, в том числе большое количество липидов и восков, обеспечивает высокую фено- и генотипическую устойчивость. МВТ устойчивы к действию физико-химических факторов и действию противотуберкулезных препаратов. Выделяют первичную лекарственную устойчивость как феномен резистентности до начала терапии, и вторичную лекарственную устойчивость, развивающуюся в процессе терапии. В эпидемиологии распространения лекарственно устойчивых МБТ отмечается рост лекарственной полирезистентности. Лекарственная устойчивость МБТ — одна из основных причин неэффективности химиотерапии Т. При бактериоскопии патогенного материала используют окраски карболфуксином по Цилю-Нильсену и флюоресцентными красителями аурамином-родамином (рис. 2, 3). Количественные исследования показали, что бактериоскопия эффективна при наличии от 5 000 до 10 000 МБТ в 1 мл патогенного материала; культуральное исследование выявляет МБТ при исходном содержании от 10 до 100 микобактерий на 1 мл. Популяция МБТ в очагах туберкулезного воспаления неоднородна и включает субпопуляции с вне- и внутриклеточной локализацией, различиями в активности метаболизма и лекарственной устойчивости. Соотношения между субпопуляциями МВТ меняются в процессе химиотерапии.

Эпидемиология

Туберкулез — повсеместно распространенная инфекция: туберкулезом инфицировано от 19 до 43% населения земного шара (из числа инфицированных в дальнейшем заболевают 10%). Степень риска при этом наиболее высока в первые 2 года. Ежегодно заболевают туберкулезом 10—12 млн. человек, умирают 4—5 млн., 95 % заболевших туберкулезом — жители развивающихся стран. Заболеваемость туберкулезом в России составляет 79,3 при показателе смертности 16,7 на 100 тыс. Среди инфекционных заболеваний причин смерти взрослого населения на долю туберкулеза приходится до 80 %. Основной источник инфекции — больной-бактериовыделитель, реже — животные и птицы. Ведущий путь передачи инфекции аэрозольный — воздушно-капельный и воздушно-пылевой, другие пути — непрямые контакты — пищевой, водный внутриутробный, внесение инфекции при медицинских вмешательствах. Из числа инфицированных туберкулез заболевают 5—15% у остальных формируется нестерильный иммунитет. Развитие заболевания зависит не только от инфицирования, но и от совокупности таких «факторов риска», как генетические особенности, социально-экономические, экологические, экстремальные и другие воздействия, а также сопутствующие хронические заболевания.

Фактор риска — общее обозначение факторов не являющихся непосредственной причиной развития конкретного заболевания, но повышающих вероятность его возникновения.

Факторы, способствующие трансмиссии М. tuberculosis:

- количество распыленных в воздухе микроорганизмов

- концентрация МБТ в воздухе, зависящая от объема помещения и кратности обмена воздуха в 1 час (не менее 6 крат!)

- время «экспозиции» в загрязненном воздухе

- исходный иммунный статус лица, подвергающегося экспозиции.

Патогенез.

Патогенез туберкулез определяет проникновение МБТ в организм и особенности общих и местных реакций организма на туберкулезную инфекцию (формирование очагов специфического воспаления и развитие очерченных клинико-анатомических форм заболевания). Первичное попадание МБТ в ткани ранее неинфицированного организма сопровождается повреждением ткани, развитием неспецифического воспаления, затем — гранулематозного, с формированием гранулем. Развитие иммунного ответа требует присутствия в организме от 10 до 100 000 микобактерий, клеточную иммунную реакцию при этом выявляет постановка кожной туберкулиновой пробы. МБТ вызывает в организме сложный комплекс иммунных реакций на основе ГЗТ и ГНТ. В основе ГНТ лежат экссудативно-некротические изменения. Смена видов тканевой реакции отражает волнообразное клиническое течение Т. Лимфо- и гематогенная диссеминация сопровождаются прогрессированием заболевания и возникновением очагов отсева. Как повреждение на месте первичного поражения очага отсева заживают или превращаются в потенциальный источник поздней реактивации.

Патогенез туберкулезного воспаления, развивающегося после инфицирования, характеризует стадийность развития:

- фагоцитоз МБТ неактивированными и активированными (в ранее инфицированном организме) макрофагами.

- Прогрессирующий рост популяции МБТ, накопление неактивированных и активированных макрофагов — стадия «симбиоза» без ингибиции размножения МБТ и без разрушения макрофагов.

- Развитие иммунных реакций тканевого повреждения под воздействием туберкулиноподобных продуктов МБТ, с массовой гибелью неактивированных макрофагов, казеозным некрозом и подавлением размножения МБТ в связи с утратой среды, благоприятной для размножения МБТ.

- Взаимодействие иммунных реакций тканевого повреждения и активирования макрофагов, стимулируемых цитокинами Т-клеток, реализуется формированием гранулем с преобладанием экссудативной, при преобладании неактивированных макрофагов, или продуктивной тканевой реакции — при преобладании активированных макрофагов. В последнем случае формируются продуктивные туберкулезные бугорки или гранулематозный вал по периферии очага специфического тканевого повреждения.

- При прогрессирующем течении туберкулезного воспаления, с объемной деструкцией и расплавлением ткани, выявлена высокая макрофагальная активность с накоплением гидролитических ферментов — протеаз, нуклеаз, липаз. Концентрация продуктов распада в очагах казеофикации, меняя осмолярность ткани, способствует ее расплавлению, а также росту бактериальной популяции. (Факторы расплавления ткани продолжают оставаться недостаточно изученными.)

Иммунопатология туберкулеза.

Центральным звеном резистентности к микобактериям являются клетки, сенсибилизированные к микобактериальным антигенам. В клетках этого типа гибнут микобактерии; небактерицидные системы указанных клеток ингибируют размножение МБТ.

Сенсибилизированные МБТ Т-лимфоциты оказывают стимулирующее влияние на макрофаги — их миграцию и фагоцитоз. Между особенностями иммунологической реактивности и клинико-анатомической характеристики туберкулезного процесса существует прямая зависимость. При ограниченных, с благоприятным прогнозом и течением, формах первичного туберкулеза с излечением в 100%, а также очагового и инфильтративного туберкулеза не нарушаются соотношения Т- и B- лимфоцитов, Т-хелперов и Т-супрессоров, не выявляется нарушение функций Т- и В-клеток, не нарушены функции макрофагов, выражена кожная ГЗТ. Прогрессирующее течение деструктивных форм туберкулеза легких коррелирует с супрессией Т-системы за счет Т-хелперов: соотношение Т-хелперов к Т-супессорам меняется в сторону супрессорных клеток, нарушаются функции макрофагов. Интенсивность кожной ГЗТ падает или развивается анергия.

Наследственность при туберкулезе.

Восприимчивость к туберкулезу и его течение связаны с генами HLA-системы и их этнической специфичностью.

Наиболее типичное проявление туберкулеза — гранулема, скопление эпителиоидных и лимфоидных клеток с примесью макрофагов и плазматических клеток, присутствием многоядерных гигантских клеток Лангханса и казеозным некрозом в центре.

Проявления туберкулезного воспаления в тканях многообразны: милиарные бугорки-гранулемы, разновеликие очаги, пневмония, каверны, язвы, свищи, секвестры, экссудаты. Характер воспаления при этом всегда смешанный (сочетание экссудативной и продуктивной реакций) и определяется фазой процесса. Локальные проявления туберкулеза не совпадают по степени активности процесса.

Исход — фибротизация, кальцификация, частичное рассасывание. При прогрессировании — нарастание экссудативно-деструктивных проявлений специфического процесса.

Распространенная деструкция и избыточный фиброз ведут к функциональным нарушениям пораженного органа или системы.

Патоморфоз туберкулеза.

Патоморфоз — стойкое изменение клинических и морфологических проявлений болезни под влиянием каких-либо внешних или внутренних факторов, а также — стабильное изменение в общей структуре заболеваемости. Выделяют патоморфоз естественный, эволюционно-приспособительный, и индуцированный, обусловленный нениями внешней среды, связанными с производственными процессами либо с лечебно-профилактическими мероприятиями, последние вызывают патоморфоз «терапевтический», разновидность индуцированного. Патоморфоз туберкулеза формируется под воздействием поликомпонентной системы внешних и внутренних факторов риска.

К группе внешних факторов риска отнесены МБТ с их особенностями, образ жизни (социально-экономический фактор), среда обитания, лечебно -профилактические мероприятия. В группу внутренних факторов риска входят иммунодефицитные состояния — первичные, связанные со структурой гено- и фенотипа, и вторичные, обусловленные различными видами патологии.

Патоморфоз туберкулеза как инфекционного заболевания характеризуется совокупностью эпидемиологических, клинических и патологоанатомических особенностей. Эпидемиологические особенности туберкулеза в современных условиях отличает негативная динамика эпидемиологических показателей, повышение роли экзогенной инфекции и эпидемиологического значения групп риска по отношению к заболеванию Т, особенности МБТ (лекарственная устойчивость, появление микробных ассоциаций). Особенности клинических проявлений туберкулеза — рост острых, деструктивных и распространенных форм заболевания, снижение эффективности терапии, изменение структуры контингентов и форм заболевания, рост числа сопутствующих туберкулезу болезней (особенно токсикоманий и ВИЧ-инфекции).

Группа риска — группа населения, выделенная на основе наличия фактора/факторов риска какого-либо заболевания. По отношению к туберкулезу выделены три основные группы повышенного риска.

- Социальная — лица БОМЖ, мигранты, лишенные свободы, больные из наркологических и психиатрических учреждений и пр.

- Медицинская — лица с профессиональными заболеваниями легких, сахарным диабетом, ВИЧ-инфицированные, получающие иммуносупрессивную или лучевую терапию и пр.

- Контакты с больными туберкулезом.

К патологоанатомическим особенностям патоморфоза туберкулеза относят: снижение патогенетической значимости реинфекта в развитии форм вторичного туберкулеза, нарастание тканевых реакций, протекающих на основе ГНТ, неполноценность репаративных процессов, преобладание среди причин смерти прогрессирования туберкулеза, рост ятрогенной патологии, трудности дифференциальной диагностики в связи с увеличением спектра гранулематозных заболеваний.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.