Обмен веществ в очаге воспаления

На начальном этапе воспаления в ткани

(не только зоны первичной, но и вторичной

альтерации) преобладают реакции

катаболизма, затем — при развитии

артериальной гиперемии и активации

процессов пролиферации, как правило,

начинают доминировать анаболические

реакции.

Углеводный обмен: в очаге воспаления

метаболизм углеводов претерпевает

характерные изменения, выражающиеся в

преобладании гликолиза и развитии

ацидоза.

Проявления

увеличение поглощения тканью кислорода

при одновременном снижении эффективности

окисления глюкозы в процессе тканевого

дыхания;активация гликогенолиза и гликолиза;

уменьшение уровня АТФ в ткани;

накопление избытка лактата и пирувата.

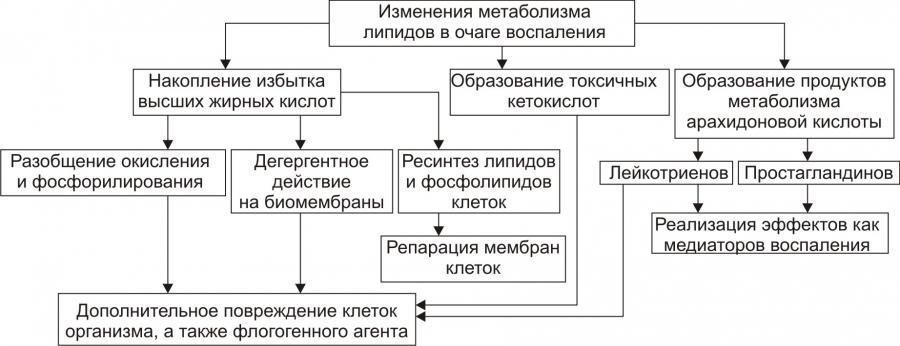

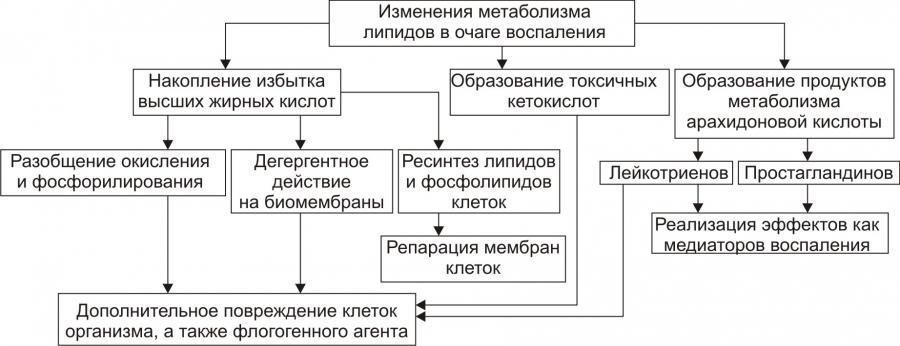

Липидный обмен: обмен липидов в

очаге воспаления характеризуется

доминированием липолиза над реакциями

их синтеза.

Проявления

активация процессов липолиза и накопление

продуктов липолизаторможение реакций синтеза липидов

активация перекисного окисления липидов

и накопление перекисей и гидроперекисей

липидов

Рис. 7. — Изменения

метаболизма липидов в очаге воспаления

(по П.Ф. Литвицкому,

2002)

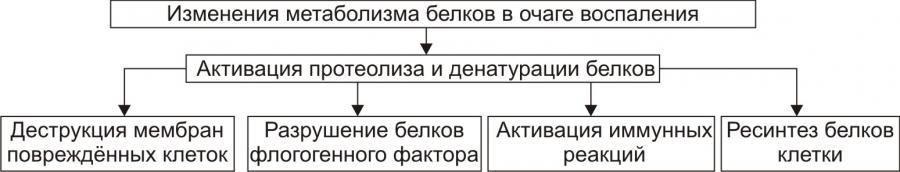

Белковый обменхарактеризуется

преобладанием протеолиза над процессами

протеосинтеза.

Проявления

активация процессов протеолиза и

накопление продуктов протеолиза.торможение реакций протеосинтеза.

денатурация молекул белка (образование

аутоантигенов).

Рис. 8. — Изменения

метаболизма белков в очаге воспаления

(по П.Ф. Литвицкому,

2002)

Обмен ионов и воды

Для ионов и воды характерен трансмембранный

дисбаланс ионов, увеличение внутриклеточного

содержания Na+иCa2+и внеклеточного содержанияK+и Mg2+, гипергидратация клеток и

отёк ткани в очаге воспаления.

Проявления

нарушения распределения ионов по обе

стороны плазмолеммы; происходит потеря

клеткой K+,Mg2+,

микроэлементов и накопление их в

межклеточной жидкости. В клетку же

поступаютNa+,Ca2+и некоторые другие ионы.нарушения соотношения между отдельными

ионами как в клетке, так и вне клетки в

результате расстройства механизмов

трансмембранного переноса ионов.гипергидратация ткани в очаге воспаления

в связи с высокой гидрофильностью

накапливающихся в нём Na+иCa2+, а также

продуктов гидролиза органических

соединений.высвобождение дополнительного количества

катионов (K+,Na+,Ca2+, железа, цинка)

при гидролизе солей, распаде гликогена,

белков и др. органических соединений,

а также клеточных мембран.выход большого количества Ca2+из повреждённых внутриклеточных депо

(митохондрий и цистерн эндоплазматической

сети и митохондрий).

Медиаторы воспаления

В ходе первичной и вторичной альтерации

высвобождаются большие количества

разнообразных медиаторов и модуляторов

воспаления.

Медиаторы воспаления — БАВ, образующиеся

при воспалении, обеспечивающие

закономерный характер его развития и

исходов, формирование местных и общих

признаков. По происхождению делятся на

гуморальные (образующиеся в жидких

средах — плазме крови и тканевой

жидкости) иклеточные. Всегуморальные

медиаторы являются предсуществующими,

т.е. имеются в виде предшественников

до активации последних (производные

комплемента, кинины и факторы свертывающей

системы крови).Среди клеточных

медиаторов выделяют предсуществующие

(депонированные в клетках в неактивном

состоянии) — вазоактивные амины,

лизосомальные ферменты, нейропептиды,

ивновь образующиеся (т.е. продуцируемые

клетками при стимуляции) — эйкозаноиды,

цитокины, лимфокины, активные метаболиты

кислорода (таб. 2–4).

Таблица 2. Клеточные предшествующие

медиаторы воспаления

Основные | Основные | Основные | Основные |

Вазоактивные | Гистамин | Базофилы Тучные клетки Тромбоциты | Вазодилятация Повышение Спазм |

Серотонин | Тромбоциты | Зуд Угнетение Стимуляция | |

Лизосомальные | Протеиназы | Гранулоциты | Тканевая Усиление эмиграции Пролиферация |

Неферментные | Гранулоциты | Микробицидность Повышение Дегрануляция Адгезия | |

Нейропептиды | Вещество | С-волокна | Вазодилятация Повышение Дегрануляция Спазм |

Нейромедиаторы | Ацетилхолин | Холинергические | Вазодилятация Спазм гладкой Стимуляция |

Таблица 3. Клеточные, вновь образующиеся,

медиаторы воспаления

Основные | Основные | Основные | Основные эффекты |

Производные (эйкозаноиды) | Простагландины | Моноциты-макрофаги | Активация Вазодилятация Боль |

Тромбоксаны | Моноциты | Агрегация Спазм гладкой Активация | |

Лейкотриены Гидроокси- и Липоксины | Моноциты-макрофаги | Активация Повышение Вазодилятация Спазм | |

Фосфолипиды | Фактор, | Гранулоциты | Спазм гладкой Повышение Активация Агрегация |

Монокины | Интерлейкин-1 Фактор | Моноциты-макрофаги | Активация Пролиферация и Усиление фагоцитоз Стимуляция Стимуляция |

Лимфокины | Фактор, | Т-лимфоциты | Активация и Активация |

Активные | Супероксид-анион Гипохлорид | Гранулоциты | Тканевая деструкция Активация Стимуляция Угнетение |

Другие | Окись | Моноциты-макрофаги | Тканевая деструкция Активация |

Таблица 4. Гуморальные медиаторы

воспаления

Основные | Основные | Основные | Основные эффекты |

Производные | С5b-С9 С5а des С5аС3а | Плазма Тканевая жидкость | Тканевая деструкция Активация Повышение Дегрануляция Спазм гладкой |

Кинины | Брадикинин Каллидин | Плазма Тканевая | Вазодилятация Повышение Спазм гладкой Угнетение Стимуляция Боль |

Факторы | Фибринопеп-тиды Продукты деградации | Плазма | Активация Усиление фагоцитоза |

Изменения углеводного, жирового и белкового обмена в очаге воспаления многоплановы и динамичны, поскольку на каждой стадии процесса между метаболическими реакциями возникают новые взаимосвязи, адекватные тем требованиям, которые в каждый конкретный момент предъявляются к клеткам и тканям. Поэтому ниже будут определены только принципиальные изменения этих видов обмена веществ, что необходимо для понимания патогенеза воспалительной реакции.

Углеводный обмен. Начиная с самых ранних стадий воспалительного процесса, в его очаге резко возрастает потребность тканей в кислороде. Несмотря на возникающую артериальную гиперемию, а в дальнейшем — из-за венозной гиперемии, тканям начинает не хватать кислорода. В то же время в воспаленных тканях очень интенсивно используется приносимая в больших количествах с током крови глюкоза. В результате этого усиливается гликолиз, и, как следствие этого, в очаге воспаления происходит накопление больших количеств молочной кислоты.

Характерным для изменений углеводного обмена в очаге воспаления является отсутствие эффекта Пастера, заключающегося в том, что в присутствии кислорода тормозится анаэробное расщепление углеводов. Это обусловлено тем, что при анаэробном расщеплении углеводов на каждую молекулу глюкозы образуется 2 молекулы АТФ, а при аэробном — 38, то есть аэробный путь является гораздо более выгодным для клеток в энергетическом отношении. В условиях развития воспалительной реакции этот механизм нарушается и происходит интенсификация процессов анаэробного расщепления углеводов.

Жировой обмен. В крови, оттекающей от очага воспаления, повышается содержание свободных жирных кислот, так как в воспаленной ткани усиливаются процессы липолиза. Одновременно в этом регионе нарастает количество кетоновых тел, что свидетельствует не только об усилении, но и об извращении жирового обмена.

Белковый обмен. В воспаленных тканях происходит значительное усиление протеолитических процессов, в связи с чем здесь накапливается большое количество аминокислот и полипептидов. Последние в ряде случаев обладают высокой биологической активностью, инициируя ряд метаболических превращений, как в тканях, так и в экссудате.

Физико-химические изменения в очаге воспаления. Как было сказано выше, вследствие усиления гликолиза в тканях очага воспаления накапливается молочная кислота; нарушения липидного обмена ведут к увеличению концентрации свободных жирных кислот и кислых по своей реакции кетоновых тел. Это приводит к тому, что в очаге воспаления накапливается большое количество свободных ионов водорода, то есть развивается состояние ацидоза.

В динамике изменения кислотно-основного состояния при воспалении различают три фазы. В самый начальный период воспалительной реакции развивается кратковременный первичный ацидоз, связанный с ишемией, в процессе которой в тканях увеличивается количество кислых продуктов. При наступлении артериальной гиперемии кислотно-основное состояние в тканях воспалительного очага нормализуется, а затем развивается длительный выраженный метаболический ацидоз, который вначале является компенсированным (происходит снижение щелочных резервов тканей, но их рН не меняется). По мере прогрессирования воспалительного процесса развивается уже некомпенсированный ацидоз вследствие нарастания концентрации свободных водородных ионов и истощения тканевых щелочных резервов. Концентрация водородных ионов повышается тем больше, чем сильнее выражено воспаление. Для гнойного воспаления характерен очень низкий рН (5.0-4.0).

В тканях воспалительного очага происходит резкое изменение осмотического и онкотического давления. При альтерации клеток высвобождается большое количество внутриклеточного калия. В сочетании с увеличением количества водородных ионов это приводит к гиперионии в очаге воспаления, а последняя вызывает повышение осмотического давления. Накопление полипептидов и других высокомолекулярных соединений приводит к возрастанию онкотического давления. В результате возрастает степень гидратации тканей и их тургор, то есть напряжение, которое при воспалении увеличивается в 7-10 раз, что в свою очередь усиливает альтерацию тканей.

Биологически активные вещества в очаге воспаления. В очаге воспаления накапливается большое количество биологически активных веществ, которые меняют течение обменных процессов, вызывают дальнейшую альтерацию тканей и стимулируют процессы пролиферации. К таким веществам в первую очередь относятся лизосомные ферменты, которые, как уже говорилось, «запускают» процессы альтерации, повышают сосудисто-тканевую проницаемость, влияют на клеточный метаболизм и стимулируют пролиферацию.

Второй важной группой биологически активных веществ, концентрация которых в очаге воспаления повышена, являются простагландины. На роли этого класса соединений в динамике воспаления следует остановиться несколько подробнее. В настоящее время считается, что воспалительный агент через активацию фосфолипазы А действует на фосфолипиды клеточных мембран, приводя к образованию арахидоновой кислоты, являющейся основным предшественником простагландинов. При воздействии фермента циклооксигеназы начинается цепь превращений арахидоновой кислоты, в результате которых в очаге воспаления накапливаются простагландины, которые в настоящее время рассматриваются как важнейшие регуляторы воспаления. Они ускоряют кровоток в сосудах воспаленного участка, повышают сосудисто — тканевую проницаемость, усиливают влияние брадикинина на сосуды. Наблюдается тесная связь простагландинов с циклическими нуклеотидами — соединениями, инициирующими целый ряд внутриклеточных метаболических реакций. Установлено, например, что простагландин D повышает в клетке уровень цАМФ и, тормозя тем самым выброс медиаторов, ослабляет интенсивность развития воспалительной реакции. Другой, простогландин F, — повышает уровень клеточного цГМФ, усиливает выброс медиаторов и интенсифицирует течение воспаления.

Наконец, в очаге воспаления обнаружена группа активных полипептидов, которые вызывают повышение температуры тканей, ведут к их некрозу, стимулируют движение лейкоцитов, оказывают влияние на пролиферативные процессы.

Таковы основные нарушения обмена веществ в очаге воспаления.

Изменения обмена веществ

Биологический смысл изменений обмена веществ заключается в энергетическом и пластическом обеспечении процессов, протекающих в очаге воспаления. На начальном этапе воспаления в тканях преобладают реакции катаболизма, а при активации процессов пролиферации начинают доминировать анаболические реакции. Изменения метаболизма в существенной мере регулируются медиаторами воспаления. В очаге воспаления, а нередко и в организме в целом, происходит перестройка всех видов обмена веществ: углеводного, белкового, жирового и водно-солевого, что приводит к физико-химическим изменениям в очаге воспаления.

• Углеводы

♦ Активируются гликогенолиз и гликолиз, обеспечивающие увеличение выработки макроэргических соединений.

♦ Под влиянием разобщителей окисления и фосфорилирования нарушается образование АТФ в цикле Кребса и энергия выделяется в виде тепла.

♦ Гликолиз в условиях гипоксии в очаге воспаления переходит на анаэробный путь, следствием чего является накопление избытка лактата и пирувата, которые формируют метаболический ацидоз.

♦ Возобновление оксигенации тканей, как правило, сопровождается нормализацией энергетического обеспечения клеточных процессов.

• Липиды

♦ Усиливаются липолиз (он сопровождается накоплением свободных ВЖК) и деструкция липидов за счёт интенсификации реакций СПОЛ (с образованием перекисей и гидроперекисей липидов, кетокислот).

♦ В связи с накоплением в клетках свободных ВЖК отмечаются их разобщающий эффект и снижение эффективности тканевого дыхания в митохондриях. ВЖК обладают также детергентным действием (см. раздел «Повреждение мембран», глава 4).

♦ Накопление избытка кетокислот (ацетоуксусной, β-оксимасляной, β-кетоглутаровой и других) вследствие нарушения окисления ВЖК обусловливает ацидоз и вторичную альтерацию в очаге воспаления.

♦ Образующаяся в избытке арахидоновая кислота служит субстратом для образования Пг, тромбоксанов и лейкотриенов.

• Белки

♦ Активируется протеолиз, продукты которого служат субстратом синтеза клеточных компонентов взамен повреждённых.

♦ Развиваются иммунные (в том числе — иммунопатологические) реакции (в связи с денатурацией белков как собственных погибших клеток, так и флогогенного агента). Включение клеточных и гуморальных механизмов иммунитета обеспечивает обнаружение, деструкцию и элиминацию антигенно чужеродных структур.

• Ионы и вода

♦ Расстраивается энергетическое обеспечение селективного переноса катионов и снижается активность катион-зависимых мембранных АТФаз (?+,К+-АТФазы, Са2+Mg2+-АТФазы). Это вызывает нарушение формирования МП и ПД, развитие стойкой деполяризации мембран возбудимых клеток (например, кардиомиоцитов и нейронов).

♦ Нарушается вне- и внутриклеточное соотношение между отдельными ионами. Происходит потеря клеткой К+, Mg2+ и накопление их в межклеточной жидкости. В клетку поступают Na+ и Са2+.

♦ Высвобождается дополнительное количество катионов (К+, Na+, Са2+, железа, цинка) при гидролизе солей и поступлении большого количества Са2+ из повреждённых внутриклеточных депо (митохондрий и цистерн эндоплазматической сети).

♦ Значительно увеличивается осмотическое давление внутри клеток и их органелл, что сопровождается перерастяжением и разрывом их мембран.

Реакция сосудов микроциркуляторного русла при воспалении Изменения регионарного кровотока, стадии и механизмы развития этих изменений в динамике воспалительного процесса.

Изменение обмена веществ в очаге воспаления. Механизмы пролиферации при воспалении

Развитие альтерации, сосудистых изменений в зоне воспаления закономерно сочетается с типовыми расстройствами метаболизма. Причем, на стадии артериальной гиперемии возникает резкое увеличение интенсивности обмена веществ в связи с усилением оксигенации, трофики воспаленной ткани за счет возрастания кровотока в системе мнкроциркуляции. Однако, последовательная смена артериальной гиперемии венозной в зоне воспаления приводит к развитию явлений престаза, стаза, резкому снижению напряжения кислорода, что обуславливает подавление окислительно-восстановительных реакций, накопление промежуточных продуктов гликолиза, липолиза, протеолиза, в частности молочной, пировиноградной, жирных кислот, аминокислот и др. Избыточное накопление кислых метаболитов лежит в основе развития в зоне альтерации в начале компенсированного, а затем декомпенсированного метаболического ацидоза. Так, при остром абсцессе рН гнойного экссудата может снизиться до 5,3 – 5,0.

Наряду с гипер-Н-ионией в зоне альтерации повышается онкотическое и осмотическое давление, что связано с дестабилизацией цитоплазматических мембран и избыточным поступлением ионов калия во внеклеточную среду, возрастанием уровня гидрофильных метаболитов – продуктов протеолиза, гликолиза, липолиза, а также усиленным поступлением белков из сосудистого русла в ткани в процессе экссудации.

Характеризуя состояние энергетического обеспечения клеток в зоне воспаления, следует отметить, что на фазе венозной гиперемии в связи с развитием локального метаболического ацидоза возникает комплекс типовых нарушений: набухание митохондрий, разобщение процессов окислительного фосфорилирования и дыхания, снижение уровня макроэргических соединений в клетках, подавление различных энергозависимых реакций, в частности трансмембранного переноса ионов, синтеза белков и др.

В условиях дефицита кислорода, прогрессирующего на фазе венозной гиперемии, увеличивается содержание АДФ, АМФ, неорганического фосфата в клетках. Избыточные концентрации АДФ в клетках зоны альтерации обеспечивают активацию ключевого фермента гликолиза – фосфофруктокиназы, дальнейшую стимуляцию процесса гликолиза, усугубление метаболического ацидоза и формирование порочного круга в развитии патологии.

В условиях ацидоза возникает выраженная дестабилизация биологических мембран, в частности цитоплазматических и лизосомальных. Секреция нейтрофилами и моноцитами протеиназ, катепсинов, миелопероксидазы, катионных белков, кислых гидролаз, эластазы в зоне альтерации воздействует на межклеточный матрикс очага воспаления, приводя к его деградации.

Продукты стимулированных нейтрофилов вызывают дегрануляцию тучных клеток, активируют систему комплемента, калликреин-хининовую систему, систему свертывания крови и фибринолиза.

Следует отметить, что в зоне воспаления формируются и механизмы, противодействующие деградации клеток и межклеточного матрикса. Так, активированные нейтрофилы и моноциты выделяют трансформирующий фактор роста B1 (ТФР-В1), подавляющий синтез протеолитических ферментов лейкоцитами, способствующий стабилизации матрикса. Кроме того, нейтрофилы, эозинофилы и лимфоциты в зоне воспаления подвергаются апоптозу (программированная гибель клетки). При апоптозе происходят компактизация и фрагментация хроматина без разрушения биологических мембран и освобождения ферментов в окружающую среду, что исключает дальнейшее беспредельное повреждение тканей. Апоптозные лейкоциты подвергаются макрофагальному фагоцитозу и элиминируются из зоны воспаления.

Пролиферация является завершающей фазой развития воспаления, обеспечивающей репаративную пролиферацию тканей на месте очага альтерации. Размножение клеточных элементов начинается по периферии очага воспаления, в то время как в центре его могут еще сохраняться явления альтерации и экссудации. Полного развития пролиферация клеточных элементов достигнет лишь после «очищения» зоны альтерации от клеточного детрита. В связи с этим следует отметить, что процессу пролиферации предшествует формирование нейтрофильного и моноцитарного барьеров, обеспечивающих процессы фагоцитоза дегенерирующих и некротизированных клеток, возбудителей инфекции.

Восстановление и замещение поврежденных тканей начинается с выхода из сосудов молекул фибриногена и образования фибрина, который формирует своеобразную сетку, каркас для последующего клеточного размножения. Уже по этому каркасу распределяются быстро образующиеся фибробласты с места их активации в очаг репарации. Деление, рост и перемещение фибробластов возможно только после их связывания с фибрином или коллагеновыми волокнами. Эта связь обеспечивается особым белком – фибронектином. Размножение фибробластов начинается по периферии зоны воспаления, обеспечивая формирование фибробластического барьера. Интенсивно размножающиеся фибробласты продуцируют кислые мукополисахариды, коллагеновые волокна и другие компоненты межуточной соединительной ткани. При этом зона воспаления не только инкапсулируется, но и возникает постепенная миграция клеточных и бесклеточных компонентов соединительной ткани от периферии к центру, формирование соединительнотканного остова на месте первичной и вторичной альтерации.

Факторами, стимулирующими развитие процессов пролиферации, являются цитокины (ИЛ-1, фибронектин), фактор некроза опухоли, эпидермальный, тромбоцитарный, фибробластический факторы роста, а также умеренные концентрации биологически активных веществ, ионов водорода, полиамины, антикейлоны и др.

Наряду с фибробластами размножаются и другие тканевые и гематогенные клетки. Из тканевых клеток пролиферируют эндотелиальные клетки, которые формируют новые капилляры.

Фибробласты вместе с вновь образованными сосудами образуют грануляционную ткань. Это, по существу, молодая соединительная ткань, богатая клетками и тонкостенными капиллярами, петли которых выступают над поверхностью ткани в виде гранул. Основными функциями грануляционной ткани являются защитная (предотвращение влияния факторов окружающей среды на очаг воспаления) и репаративная (заполнение дефекта и восстановление анатомической и функциональной полноценности поврежденных тканей). Формирование грануляционной ткани не строго обязательно. Это зависит от величины и глубины повреждения. Грануляционная ткань обычно не развивается при заживлении ушибленных кожных ранок или мелких повреждений слизистой оболочки. Грануляционная ткань постепенно превращается в волокнистую ткань, называемую рубцом.

В процессе пролиферации участвуют и органоспецифические клеточные элементы органов и тканей.

С точки зрения возможностей пролиферации органоспецифических клеточных элементов все органы и ткани могут быть распределены по трем группам.

К первой группе могут быть отнесены органы и ткани, клеточные элементы которых обладают активной или практически неограниченной пролиферацией, достаточной для полного восполнения дефекта структуры в зоне воспаления (эпителий кожи, слизистых оболочек полости рта, дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта и др.).

Ко второй группе относятся ткани с ограниченными регенерационными способностями (сухожилия, хрящи, связки, костная ткань, периферические нервные волокна).

И, наконец, к третьей группе могут быть отнесены те органы и ткани, где органоспецифические клеточные элементы неспособны к пролиферации (сердечная мышца, скелетная мышца, нервные клетки головного и спинного мозга, эмаль зубов). При локализации воспалительного процесса в указанных тканях регенерация осуществляется за счет формирования соединительнотканного рубца при одновременной гиперплазии ультраструктур клеток, сохранившихся в окружающих очаг воспаления тканях.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Похожие главы из других книг:

23. Сосудистые реакции и эмиграция лейкоцитов в очаге острого воспаления

Воспаление – типовой патологический процесс, возникающий в ответ на действие разнообразных альтерирующих факторов и проявляющийся развитием комплекса сосудисто-тканевых изменений.Основными

Сосудистые реакции и эмиграция лейкоцитов в очаге острого воспаления

Воспаление – типовой патологический процесс, возникающий в ответ на действие разнообразных альтерирующих факторов и проявляющийся развитием комплекса сосудисто-тканевых изменений.Основными

Изменение обмена веществ в очаге воспаления. Механизмы пролиферации при воспалении

Развитие альтерации, сосудистых изменений в зоне воспаления закономерно сочетается с типовыми расстройствами метаболизма. Причем, на стадии артериальной гиперемии возникает резкое

БОЛЕЗНИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ

Отвар из черники, шиповника, черемухи, крапивы при авитаминозеБерутся: плоды черники – 2 части, плоды шиповника – 3 части, плоды черемухи – 1 часть, листья крапивы – 3 части. Заваривают из расчета 1 ст. ложка смеси на 2 стакана кипятка; кипятят 10 минут

Нарушение обмена веществ

Сейчас очень многие любят рассуждать по поводу обмена веществ. Но спросите любого человека или даже врача, а что это, собственно, такое – обмен веществ, и думаю, никто вам ничего вразумительного не ответит. Одни считают, что это количество калорий,

Нарушение обмена веществ

Нарушения обмена веществ указывают на нарушение саморегуляции организма, она же авторегуляция. Это означает, что у человека происходит сбой в системе «быть самим собой». В физическом отношении регуляторами обмена веществ являются железы

Нарушения обмена веществ

Заболевания, связанные с нарушением обмена веществ могут вызываться недостаточным синтезом ферментов в организме, нарушениями в деятельности нервной и эндокринной систем, неправильным питанием, беременностью, кормлением ребенка и т. д.Лечение

Нарушение обмена веществ

При болезнях эндокринной системы можно добиться стойкого улучшения, просто восстановив работу капилляров и очистив их от продуктов метаболизма. Поэтому основным методом восстановительной терапии при этих заболеваниях считают водолечение.

При нарушении обмена веществ

Надо сказать и о том, что кефир помогает наладить нормальный процесс обмена веществ, происходящий в нашем организме беспрерывно. Нарушение обмена веществ – болезнь своеобразная, причину которой выявить не всегда просто, а последствия у

Улучшение обмена веществ

Квас белый «Классический»Такой белый квас полезно пить при сбоях в обмене веществ, в качестве профилактического средства против простуд и гриппа, авитаминоза, преждевременного старения организма, а также во время выздоровления от тяжелых

Повышение обмена веществ

Что такое обмен веществ, он же метаболизм? Это комплекс взаимосвязанных биохимических процессов, которые непрерывно происходят в теле, поддерживая его жизнедеятельность. Одним словом, это работа. И работа серьезная. Для нее нужна энергия. Даже

НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ

Ожирение

Ожирением называют избыточное накопление жира в организме и отложение его в подкожной клетчатке, сальнике, других тканях и органах. В основе ожирения лежит нарушение обмена веществ, когда процессы образования жира из питательных

Изменение скорости обмена веществ и энергетического баланса

Те, кто сетует на низкий метаболизм (обмен веществ), отчасти прав. Чем выше обмен веществ, тем меньше вероятность набора лишнего веса. Разделяют три вида обмена веществ: быстрый (ускоренный), нормальный (средний),