Очаги воспаления в легких это

Очаговые образования в легких — уплотнение ткани, вызываемое различными заболеваниями. Обычно они выявляются в результате рентгенологического исследования. Иногда осмотра специалиста и методов диагностики бывает недостаточно, чтобы сделать точное заключение. Для окончательного подтверждения нужно провести специальные методы обследования: анализы крови, мокрот, пункцию тканей. Происходит это при злокачественных опухолях, пневмонии и нарушении обмена жидкости в дыхательной системе.

Что такое очаги в легких?

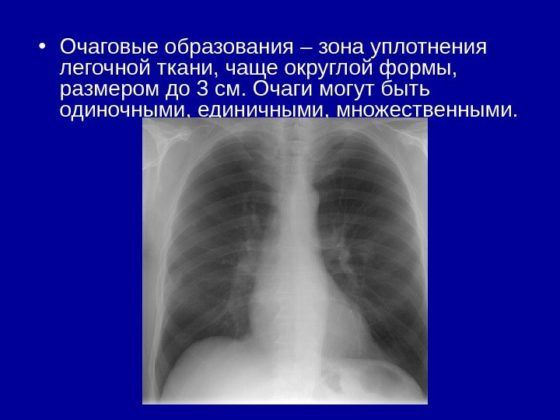

Очагом называют небольшое пятно, которое выявляют при рентгенографии, округлое или неправильной формы, расположенное в ткани легких. Их разделяют на несколько разновидностей: одинокие, единичные (до 6 шт.) и множественные.

Очагом называют небольшое пятно, которое выявляют при рентгенографии, округлое или неправильной формы, расположенное в ткани легких. Их разделяют на несколько разновидностей: одинокие, единичные (до 6 шт.) и множественные.

Существует определенная разница между международно установленным понятием очаговых образований, и тем, что принято в отечественной медицине. За рубежом к ним относят уплотнения в легких размером около 3 см. Отечественная медицина ставит ограничения до 1 см, а другие образования относит к инфильтратам.

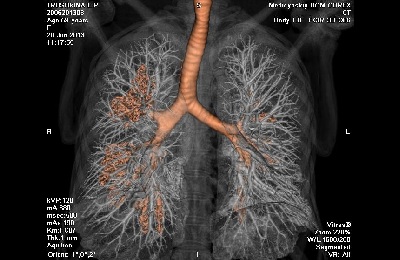

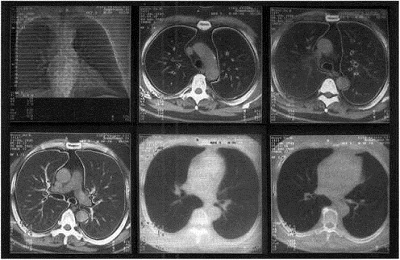

Компьютерная томография способна с большей вероятностью установить размер, форму уплотнения легочной ткани. Это исследование тоже обладает процентом погрешности.

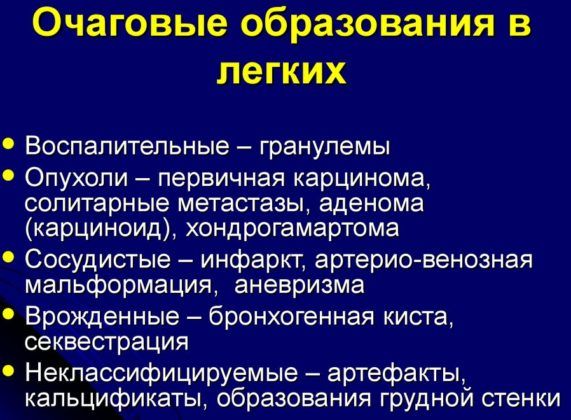

Очаговые образования в органах дыхания представлены в качестве дегенеративных изменений в тканях легких или скапливании жидкости в виде мокроты или крови. Многие специалисты считают одной из важных задач их установление.

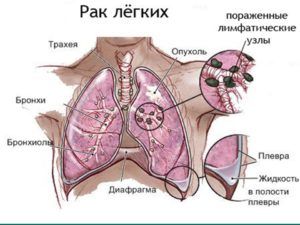

Онкологические факторы

До 70% очагов в легких относятся к злокачественным новообразованиям

До 70% одиночных очагов в легких относятся к злокачественным новообразованиям. С помощью КТ (компьютерной томографии), и базируясь на специфических симптомах, специалист может предположить о возникновении таких опасных патологий, как туберкулез или рак легких.

Однако для подтверждения диагноза требуется сдать необходимые анализы. Аппаратного обследования для получения медицинского заключения в некоторых случаях недостаточно. У современной медицины не существует единого алгоритма для проведения исследований при всех возможных ситуациях. Специалист рассматривает каждый случай отдельно.

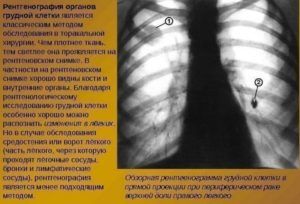

Провести аппаратным методом четкую диагностику заболевания не позволяет несовершенство оборудования. При прохождении рентгенографии легких трудно обнаружить очаговые изменения, размер которых не достигает 1 см. Интерпозиция анатомических структур делает невидимыми и более крупные образования.

Специалист предлагает больным пройти обследование с помощью компьютерной томографии. Она позволяет рассмотреть ткани под любым углом.

Компьютерная томография для диагностики места расположения очага

Причины возникновения очаговых образований в легких

К основным факторам патологии относят возникновение уплотнений на легких. Такие симптомы присущи опасным состояниям, которые при отсутствии правильной терапии могут вызвать летальный исход. К болезням, которые спровоцировали это состояние, относят:

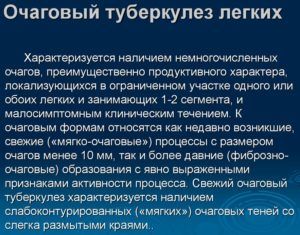

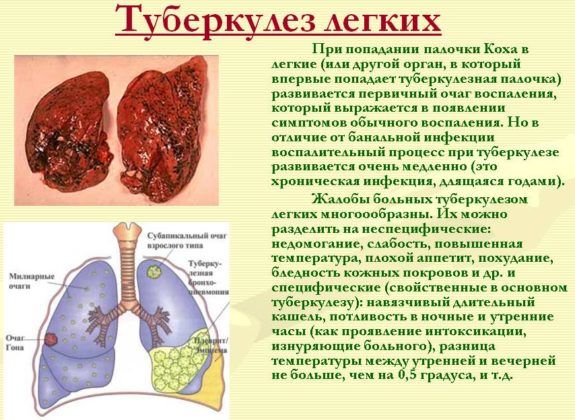

Причиной возникновения очага является очаговый туберкулез

- онкологические заболевания, последствия их развития (метастазы, непосредственно новообразования и пр.);

- очаговый туберкулез;

- воспаление легких;

- отеки, вызванные нарушением кровообращения или как вследствие аллергической реакции;

- инфаркт миокарда;

- кровотечения;

- сильные ушибы грудной клетки;

Чаще всего уплотнения возникают из-за воспалительных процессов (острой пневмонии, туберкулеза легких) или онкозаболеваний.

У трети пациентов наблюдаются незначительные признаки поражения органов дыхания. Особенностью туберкулеза легких является отсутствие симптомов или минимальное их проявление. В основном его выявляют при профилактических осмотрах. Основную картину туберкулеза дает рентгенография легких, но она имеет различие в зависимости от фазы и продолжительности процесса.

Основные способы диагностики

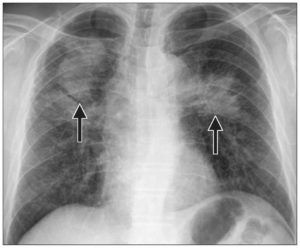

Рентгенография для диагностики очагов

Чтобы определить очаговые изменения, необходимо пройти специальное обследование (рентгенографию, флюорографию или компьютерную томографию). Эти методы диагностики имеют свои особенности.

При прохождении обследования в виде флюорографии нельзя выявить уплотнение, размером меньше 1 см. Проанализировать всю картину полностью и без ошибок не получится.

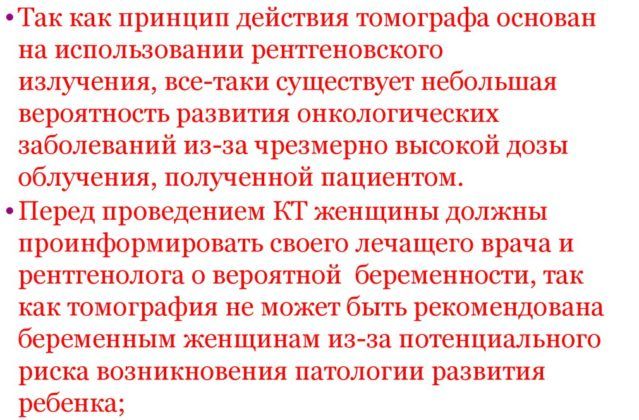

Многие врачи советуют пройти своим пациентам компьютерную томографию. Это способ исследования человеческого тела, позволяющий выявить различные изменения и патологии во внутренних органах больного. Он относится к самым современным и точным способам диагностики. Суть метода состоит во влиянии на тело больного рентгеновских лучей, и в дальнейшем, после прохождения через него, компьютерном анализе.

С его помощью удается установить:

- в минимальные сроки и с особенной точностью патологию, которая поразила легкие пациента;

- точно определить стадию заболевания (туберкулез);

- правильно установить состояние легких (определить плотность тканей, диагностировать состояние альвеол и измерить дыхательный объем);

- подвергнуть анализу состояние легочных сосудов легких, сердца, легочной артерии, аорты, трахеи, бронхов и лимфатических узлов, находящихся в области груди.

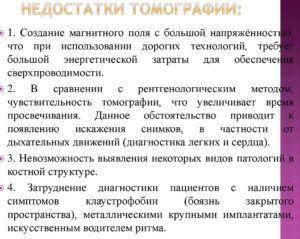

Недостатки томографии

Этот способ также обладает слабыми сторонами. Даже при исследовании на КТ пропускают очаговые изменения. Это объясняется низкой чувствительностью аппарата при размере очагов до 0,5 см и незначительной плотности тканей.

Специалисты установили, что при первичном скринингом КТ, вероятность не обнаружить патологические нарушения в виде очаговых образований возможно при его размере 5 мм в 50% случаев. Когда диаметр соответствует 1 см, то чувствительность аппарата в таком случае равняется 95%.

Специалисты установили, что при первичном скринингом КТ, вероятность не обнаружить патологические нарушения в виде очаговых образований возможно при его размере 5 мм в 50% случаев. Когда диаметр соответствует 1 см, то чувствительность аппарата в таком случае равняется 95%.

В заключении указывается вероятность развития той или иной патологии. Расположению очагов на легких не придают решающего значения. Особое внимание обращают на их контуры. Если они неровные и нечеткие, при диаметре более 1 см, то это говорит о возникновении злокачественного процесса. В случае диагностирования четких краев очаговых изменений, речь может идти о развитии доброкачественных новообразований или туберкулеза.

При обследовании обращают внимание на плотность тканей. Благодаря этому признаку специалист имеет возможность отличить воспаление легких от изменений, вызванных туберкулезом.

К еще одному из нюансов компьютерной томографии следует отнести определение вещества, собирающегося в легких. Только жировые отложения дают возможность определения патологических процессов, а остальные невозможно отнести к категории специфических симптомов.

Разновидности очаговых образований

После получения снимков КТ легких, на которых просматриваются уплотнения, проводят их классификацию. Современная медицина выделяет следующие их разновидности, согласно размерам:

- мелкие, составляющие в диаметре от 1 до 2 мм;

- средние – размер в диаметре 3-5 мм;

- крупные, составляющие от 1 см.

Размер очаговых образований

Очаговые образования в легких обычно классифицируют по плотности:

- плотные;

- средней плотности;

- неплотные.

Классификация по количеству:

Единичные уплотнения. Могут являться фактором серьезной патологии (злокачественная опухоль) или относится к обычным возрастным изменениям, которые не представляют опасности для жизни пациента.

Единичные уплотнения могут являться фактором злокачественной опухоли

Множественные уплотнения. В основном характерны для воспаления легких и туберкулеза, однако иногда многочисленные и достаточно редко диагностированные онкозаболевания тоже вызваны развитием большого количества уплотнений.

Множественные уплотнения являются признаком туберкулеза легких

У человека легкие покрыты тонкой пленкой, которая называется плевра. Уплотнения по отношению к ней бывают:

- плевральные очаги;

- субплевральные очаги.

Современная медицина обладает несколькими методами диагностики туберкулеза и других болезней легких. Для установления субплевральных очагов широко применяется компьютерная томография, тогда как флюорография и рентгенография оказываются не полностью действенными способами определения состояния пациента. Они находятся под плеврой, их расположение характерно для туберкулеза и онкозаболеваний. Только этот метод диагностика позволяет правильно определить возникшее заболевание.

Заключение

Очаговые изменения вызывают не только заболевания, которые легко поддаются терапии (пневмония), а иногда и более серьезными патологиями – туберкулезом, новообразованиями злокачественного или доброкачественного характера. Современные способы диагностики помогут своевременно их обнаружить, и назначить правильную и безопасную терапию.

Видео по теме: Очаговые образования в легких

Очаговые образования в легких представляют собой уплотнения тканей, причиной которого могут выступать различные недуги. Причем для установки точного диагноза осмотра врача и рентгенографии оказывается недостаточно. Окончательный вывод можно сделать только на основе специфических методов обследования, подразумевающих сдачу анализа крови, мокроты, пункцию тканей.

Важно: мнение о том, что причиной множественного очагового поражения легких может выступать только туберкулез – является ошибочным.

Речь может идти о:

-

злокачественных новообразованиях,

злокачественных новообразованиях, - пневмонии,

- нарушениях обмена жидкости в дыхательной системе.

Поэтому постановке диагноза должно предшествовать тщательное обследование пациента. Даже если врач уверен, что у человека очаговая пневмония, произвести анализ мокроты необходимо. Это позволит выявить патоген, что стал причиной развития недуга.

Сейчас некоторые пациенты отказываются от сдачи некоторых специфических анализов. Причиной этого может быть нежелание или отсутствие возможности посетить клинику из-за ее удаленности от места проживания, отсутствие средств. Если этого не сделать, то присутствует большая вероятность, что очаговая пневмония перейдет в хроническую форму.

Что собой представляют очаги и как их выявить?

Сейчас очаговые образования в легких делят на несколько категорий исходя из их количества:

- Одиночные.

- Единичные – до 6 штук.

- Множественные – синдром диссеминации.

Присутствует разница между международно принятым определением того, что такое очаги в легких, и тем, что принято в нашей стране. За рубежом под данным термином понимают наличие участков уплотнения в легких округлой формы и диаметром не более 3 см. Отечественная практика ограничивает размер 1 см, а остальные образования относит к инфильтратам, туберкуломам.

Присутствует разница между международно принятым определением того, что такое очаги в легких, и тем, что принято в нашей стране. За рубежом под данным термином понимают наличие участков уплотнения в легких округлой формы и диаметром не более 3 см. Отечественная практика ограничивает размер 1 см, а остальные образования относит к инфильтратам, туберкуломам.

Важно: компьютерный осмотр, в частности томография, позволят с высокой точностью определить размер и форму поражения легочной ткани. Однако необходимо понимать, что и у этого метода обследования есть свой порог погрешности.

Фактически, очаговое образование в легком представляет собой дегенеративное изменение легочной ткани или скапливание в ней жидкости (мокроты, крови). Правильная характеристика одиночных очагов легких (ООЛ) – это одна из важнейших проблем современной медицины.

Важность задачи заключается в том, что 60-70% из вылеченных, но потом вновь появившихся таких образований, – злокачественные опухоли. Среди общего количества выявленных ООЛ при прохождении МРТ, КТ или рентгенографии их часть составляет менее 50%.

Важную роль здесь играет то, как характеризуются очаги в легких на КТ. С помощью этого вида обследования, основываясь на характерных симптомах, врач может выдвигать предположения о наличии таких серьезных заболеваний, как туберкулез или злокачественные новообразования.

Важную роль здесь играет то, как характеризуются очаги в легких на КТ. С помощью этого вида обследования, основываясь на характерных симптомах, врач может выдвигать предположения о наличии таких серьезных заболеваний, как туберкулез или злокачественные новообразования.

Однако для уточнения диагноза необходимо сдать дополнительные анализы. Аппаратного обследования для выдачи медицинского заключения недостаточно. До сих пор повседневная клиническая практика не имеет единого алгоритма проведения дифференциальной диагностики для всех возможных ситуаций. Поэтому врач каждый случай рассматривает в отдельности.

Туберкулез или воспаление легких? Что может помешать, при современном уровне медицины, произвести точную диагностику аппаратным методом? Ответ прост – несовершенство оборудования.

На самом деле, при прохождении флюорографии или рентгенографии сложно выявить ООЛ, размер которого меньше 1 см. Интерпозиция анатомических структур может сделать практически невидимыми и более крупные очаги.

Поэтому большинство врачей советует пациентам отдать предпочтение компьютерной томографии, которая дает возможность рассмотреть ткани в разрезе и под любым углом. Это полностью устраняет вероятность того, что поражение будет закрыто сердечной тенью, ребрами или корнями легких. То есть рассмотреть всю картину в целом и без вероятности фатальной ошибки рентгенография и флюорография попросту не может.

Следует учитывать, что компьютерная томография позволяет выявить не только ООЛ, но и другие виды патологий, такие как эмфиземы, пневмонии. Однако и у этого метода обследования есть свои слабые места. Даже при прохождении компьютерной томографии могут быть пропущены очаговые образования.

Это имеет следующие объяснения низкой чувствительности аппарата:

Это имеет следующие объяснения низкой чувствительности аппарата:

- Патология находится в центральной зоне – 61%.

- Размер до 0,5 см – 72%.

- Маленькая плотность тканей – 65%.

Установлено, что при первичном скрининговом КТ вероятность пропустить патологическое изменение тканей, размер которого не превышает 5 мм, составляет около 50%.

Если же диаметр очага более 1 см, то чувствительность аппарата составляет более 95%. Для увеличения точности получаемых данных используют дополнительное программное обеспечение для получения 3D-изображения, объемного рендеринга и проекций максимальных интенсивностей.

Анатомические особенности

В современной отечественной медицине присутствует градация очагов, исходя из их формы, размера, плотности, структуры и состояния окружающих тканей.

Точная постановка диагноза на основании КТ, МРТ, флюорографии или рентгенографии является возможной лишь в исключительных случаях.

Обычно в заключении дается лишь вероятность наличия того или иного недуга. При этом непосредственно самому местонахождению патологии не придается решающего значения.

Яркий пример – нахождение очага в верхних долях легкого. Установлено, что данная локализация присуща 70% случаев выявления первичной злокачественной опухоли данного органа. Однако это является типичным и для туберкулезных инфильтратов. С нижней долей легкого присутствует примерно такая же картина. Здесь выявляют рак, развившейся на фоне идиопатического фиброза и патологические изменения, причиной которых стал туберкулез.

Яркий пример – нахождение очага в верхних долях легкого. Установлено, что данная локализация присуща 70% случаев выявления первичной злокачественной опухоли данного органа. Однако это является типичным и для туберкулезных инфильтратов. С нижней долей легкого присутствует примерно такая же картина. Здесь выявляют рак, развившейся на фоне идиопатического фиброза и патологические изменения, причиной которых стал туберкулез.

Большое значение уделяется тому, какими являются контуры очагов. В частности, нечеткий и неровный абрис, при диаметре поражения более 1 см, сигнализируют о высокой вероятности злокачественного процесса. Однако если присутствуют четкие края, это еще не является достаточным основанием для прекращения диагностирования пациента. Такая картина часто присутствует при доброкачественных новообразованиях.

Особое внимание обращают на плотность тканей: исходя из этого параметра, врач имеет возможность отличить пневмонию от рубцевания легочной ткани, например, вызванной посттуберкулезными изменениями.

Следующий нюанс – КТ позволяет определить типы включений, то есть определить структуру ООЛ. Фактически после обследования специалист с высокой точностью может сказать, какое именно вещество скапливается в легких. Однако лишь жировые включения дают возможность определить происходящий патологический процесс, так как все остальные не относятся к категории специфических симптомов.

Следующий нюанс – КТ позволяет определить типы включений, то есть определить структуру ООЛ. Фактически после обследования специалист с высокой точностью может сказать, какое именно вещество скапливается в легких. Однако лишь жировые включения дают возможность определить происходящий патологический процесс, так как все остальные не относятся к категории специфических симптомов.

Очаговые изменения в легочной ткани могут быть спровоцированы как достаточно легко поддающимся лечению заболеванием – пневмонией, так и более серьезными недугами – злокачественными и доброкачественными новообразованиями, туберкулезом. Поэтому важно своевременно их выявить, в чем поможет аппаратный метод обследования – компьютерная томография.

Загрузка…

Очаговая пневмония – это инфекционно-воспалительное заболевание, затрагивающее не всю легочную ткань, а только определенный ее участок, формируясь при этом в мелкоочаговое или крупноочаговое воспаление в дольках легкого. Данная патология может быть как вторичной, так как может быть последствием многих недугов, в том числе и бронхита, так и самостоятельной, поскольку может развиться вследствие попадания в организм человека болезнетворных бактерий. Очаговая пневмония является наиболее распространенным видом воспаления легких (около 60% заболевших).

Очаговое воспаление лёгких: причины развития

Очаговое воспаление легких наиболее часто является осложнением после тяжелого и долгого течения или полного отсутствия надлежащего лечения другой болезни. Очаговая пневмония может развиваться вследствие следующих недугов:

- приобретенный порок сердца;

- инфаркт миокарда;

- бронхит;

- ОРВИ;

- доброкачественные или злокачественные опухоли;

- коклюш;

- корь;

- скарлатина;

- менингит;

- гнойный отит;

- острый катар дыхательных путей;

- фурункулез;

- грипп;

- сепсис;

- хламидиоз;

- брюшной тиф;

- остеомиелит;

- перитонит;

- хронические заболевания легких и органов дыхания;

- обструктивный бронхит;

- любые другие патологии гнойного или воспалительного характера.

Как и многие другие недуги, очаговая пневмония может также быть вызвана переохлаждением, сильным стрессом, нервным перенапряжением, вдыханием токсичных веществ и проникновением в легкие и бронхи инородного тела.

К болезнетворным агентам, способным вызвать очаговую пневмонию, относят:

- стрептококки;

- стафилококки;

- пневмококки;

- кишечную палочку;

- протей и палочку Фридлендера;

- вирусы группы А и В;

- аденовирус;

- микроскопические грибки;

- риновирус;

- вирус парагриппа.

Все вышеперечисленные микроорганизмы являются предрасполагающими факторами развития не только очаговой пневмонии, а еще и внебольничной ее формы. Врачи-пульмонологи Юсуповской больницы в Москве являются квалицированными специалистами, которые помогут выявить причину и форму недуга, а также назначить грамотное лечение очаговой пневмонии у взрослых.

Так же, помимо видимых причин, стоит отметить важность факторов, влияющих на развитие и прогрессирование пневмонии. К ним относят:

- снижение иммунитета;

- сильный стресс;

- отсутствие физической нагрузки;

- перенесенные ранее хирургические вмешательства на любые внутренние органы;

- курение;

- нерациональное питание;

- перегревание организма;

- гиповитаминоз.

Что дают лабораторные и инструментальные методы диагностики бронхопневмонии

Пневмококк

Чтобы убедиться в верности поставленного диагноза очаговой пневмонии, нужно провести ряд дополнительных лабораторных и инструментальных исследований.

Исследование мокроты пациента, а именно посев на питательную среду, чтобы получить колонии возбудителей, даст возможность выявить возбудителя заболевания и его чувствительность к конкретным антибактериальным препаратам. Это позволит избрать верное лечение. Наиболее частым возбудителем воспаления легких является бактерия пневмококк.

Рентгенографическое исследование выявляет затемнение в области очага пневмонии. Кроме того, при очаговой пневмонии на рентгенограмме обычно можно увидеть такие симптомы пневмонии, как расширение корня легкого: места, где соединяются легкое и сосуды, нервы и бронх. Также характерно усиление легочного рисунка: расширение сосудов легкого, заметное на рентгенограмме.

Иногда для диагностики применяется компьютерная томография. В сущности, чаще в применении этого метода все же нет необходимости. Скорее всего, следует его применять только в том случае, если более простые методики исследования больного не дают достоверных результатов.

Общий анализ крови покажет лейкоцитоз: увеличение количества белых кровяных клеток, которые отвечают за борьбу с бактериальным агентом. Также повысится скорость оседания эритроцитов. Норма лейкоцитов составляет от 4,5 до 9,0 тысяч клеток на 1 мкл. Дело в том, что в норме красные клетки крови под действием силы тяжести имеют обыкновение оседать на дне пробирки с определенной скоростью.

В случае воспалительного процесса скорость их оседания увеличивается. Нормальная скорость оседания эритроцитов составляет 2-10 мм в час у мужчин и 4-15 мм в час у женщин.

Биохимический анализ крови имеет колоссальный смысл при динамическом наблюдении больного очаговой пневмонией. Он позволяет оценить результаты лечения. Например, любое повреждение тканей, в том числе при воспалении легких, приводит к выделению в кровь С-реактивного белка. Также в крови будет возрастать количество так называемых белков острой фазы воспаления: таких, как фибриноген, гаптоглобулин, церулоплазмин.

Очаговая пневмония: симптомы и лечение

Начало болезни, как правило, начинается протекает бессимптомно. На второй-третий день возникают первичные проявления вирусной инфекции:

- повышение температуры тела;

- насморк;

- сильный сухой кашель или с отделением мокроты слизистого характера;

- общая слабость;

- сонливость;

- повышенная потливость.

Для своевременной диагностики пневмонии, необходимо обратить внимание на следующие дальнейшие симптомы:

- одышка;

- очень высокая температура, которая трудно сбивается (больше 38 градусов);

- тахикардия;

- низкое давление;

- слизисто-гнойный характер отхаркиваемой мокроты;

- боли и ощущения сдавливания грудной клетки при дыхании и кашле;

- жжение при дыхании;

- отсутствие аппетита;

- хрипы во время дыхания;

- тошнота, рвота;

- диарея;

- озноб;

- суставные и мышечные боли.

Как правило, при осмотре врач-пульмонолог может получить точную картину болезни, так как пневмония характеризуется хрипами в плевральной полости, однако для точного результата часто назначаются рентген, компьютерная томография, а также общий анализ крови для исключения или подтверждения наличия лейкоцитоза. Определить этиологию возбудителя недуга возможно при помощи микробиологического исследования мокроты. Юсуповская больница предоставляет все необходимые аппараты для обследований и анализов, а также удобный сервис, позволяющий обращаться в нашу клинику ежедневно и круглосуточно.

Симптоматика

Клинические проявления будут несколько отличаться в зависимости от места локализации патологического очага.

Например, для двухсторонней очаговой пневмонии характерными будут:

- резкое повышение температуры, от которой очень сложно избавиться, даже при помощи жаропонижающих средств;

- сильные головные боли;

- интенсивная болезненность и жжение в груди. Такие неприятные симптомы склонны к обострению при вдохе;

- повышенное потоотделение;

- одышка и сухой кашель, к которому по мере прогрессирования болезни присоединяется мокрота. В таких случаях говорят про развитие гнойной пневмонии;

- бледность или синюшность кожи;

- появление высыпаний.

Правосторонняя нижнедолевая пневмония имеет следующие симптомы:

- дискомфорт и боли с локализаций в правой стороне грудной клетки;

- кашель с выделением мокроты, в которой могут присутствовать прожилки гноя или крови;

- озноб и лихорадка;

- выделение пота по ночам.

Изменения при пневмонии

Симптоматика левосторонней очаговой пневмонии представлена:

- субфебрильной температурой;

- тяжестью и болями в правом боку;

- сильным кашлем – может быть сухим или с выделением мокроты;

- ознобом и общей слабостью;

- одышкой и потливостью.

Любые виды пневмонии могут дополняться следующими клиническими проявлениями:

- понижение работоспособности;

- слабость и разбитость;

- появление хрипов при дыхании;

- мышечные и суставные боли;

- понижение или полное отсутствие аппетита;

- нарушение ЧСС;

- спутанность сознания;

- патологический румянец кожи лица;

- нездоровый блеск в глазах;

- боли в области живота;

- нарушение процесса опорожнения кишечника, что зачастую выражается в диарее;

- приступы тошноты и рвоты.

Последняя категория симптомов наиболее характерна для внебольничной очаговой пневмонии.

Все вышеуказанные признаки можно относить как к взрослым, так и к детям, только стоит учитывать, что у последних болезнь развивается быстрее и протекает тяжелее.

Очаговая пневмония у взрослых: лечение

Лечение очаговой пневмонии у взрослых в Юсуповской больнице начинается с посещения врача-пульмонолога, который, в зависимости от классификации заболевания, назначает лечение. Как правило, консервативное лечение очагового воспаления легких состоит из приема:

- антибактериальных препаратов. Основополагающим фактором скорейшего выздоровления является именно антибактериальная терапия, включающая в себя прием антибиотиков, назначенных индивидуально. Если в течение 3 дней не произошло никаких улучшений, то в таком случае необходимо сменить препарат;

- физиотерапии: лечебная гимнастика, массажи, ингаляции, общеукрепляющие средства и препараты;

- симптоматической терапии: антигистаминные, противовоспалительные, отхаркивающие препараты, а также муколитики и бронхолитики;

- общих правил: постельный режим, высококалорийная диета, обильное питье, витаминотерапия, регулярное проветривание помещения.

Осложнения после очаговой пневмонии

Осложнения после очагового воспаления легких чаще всего развиваются вследствие неправильно подобранного или несвоевременного лечения. К возможным осложнениям после пневмонии относят:

- токсический шок и сепсис;

- острую дыхательную недостаточность;

- анемию;

- плеврит;

- миокардит;

- формирование абсцессов;

- гангрену;

- легочное кровоизлияние;

- менингоэнцефалит;

- гломерулонефрит;

- амилоидоз;

- эмпиему плевры;

- сердечную недостаточность;

- отягощение работы легочной системы;

- переход пневмонии в хроническую форму;

- распространение тотального инфекционного процесса по всему организму.

Во избежание развития вторичных патологий, пациенту после выздоровления необходимо наблюдаться у пульмонолога в течение полугода. Пульмонологи Юсуповской больницы являются квалифицированными профессионалами своего дела. Назначив корректную терапию, они проследят за кратковременным выздоровлением пациента, а также за отсутствием развития осложнений на фоне пережитого недуга в дальнейшем.

Противопоказания

Не существует определённых противопоказаний для контроля развития заболевания с помощью рентгена. Назначают обследование даже при беременности, если врач подозревает пневмонию. В таких случаях женщине обеспечивают максимально возможную защиту от излучения, используя свинцовый фартук, а также сокращая время нахождения в аппарате или общее количество снимков.

О том, как диагностировать пневмонию и контролировать развитие заболевания можно посмотреть на видео от автора «Здоровьесберегающий канал».

Профилактика заболевания очаговой пневмонией

Существует ряд профилактических мероприятий, направленных на предупреждение заболевания очаговой пневмонией:

- прекращение или минимизирование общения с зараженными пневмонией людьми;

- здоровое и рациональное питание;

- избегание переохлаждения или перегревания;

- укрепление иммунной системы: витаминная терапия, закаливание организма;

- регулярная физическая активность;

- отказ от вредных привычек (особенно – от курения);

- регулярное проветривание помещений;

- избегание общественных мест с большим количеством людей (особенно во время эпидемий);

- дыхательная гимнастика;

- своевременное лечение ОРВИ и других простудных заболеваний;

- вакцинация против возбудителей недуга;

- регулярное прохождение осмотра у врача-терапевта.

Своевременное обращение к терапевту Юсуповской больницы может избавить от развития очагового воспаления легких, а также предупредить его переход в хроническую форму.

Патогенез

Механизм развития очаговой формы пневмонии заключается во внедрении патогенного возбудителя в ткань легкого. Бактерия начинает стремительно размножаться, вызывая очаг или несколько очагов (очагово-сливная форма) воспаления. Организм вырабатывает антитела против микроорганизма, который при взаимодействии с ним выделяет цитокины, повреждающие ткани лёгкого. Жидкая часть плазмы выходит из кровеносного русла и пропитывает альвеолы. В дальнейшем погибшая ткань замещается новой.

Пути проникновения болезнетворных агентов:

- гематогенный – через кровеносную систему;

- лимфогенный – через лимфоидную систему;

- контактный – переход воспалительного процесса с близ лежащих тканей и органов;

- бронхогенный – попадание микроорганизмов вместе с вдыхаемым воздухом;

- аспирационный – аспирация содержимым из носо- или ротоглотки.

Морфологические особенности очаговой пневмонии:

- чаще возникает в задних и задненижних сегментах легкого;

- очаги воспаления наблюдаются в пределах дольки;

- плотные, на разрезе имеют яркий вид;

- в альвеолах скопление экссудата с примесью клеточных элементов;

- серозный характер альвеолярного экссудата;

- экссудат расположен неравномерно, в одних альвеолах его больше, чем в других;

- бронхиолы инфильтрированы лейкоцитами;

- в эпителии бронхиол преобладают бокаловидные клетки.

Где лечить очаговую пневмонию в Москве

Очаговое воспаление легких является болезнью, которую возможно вылечить без последствий при условии своевременного обращения к врачу. Врачи-пульмонологи Юсуповской больницы владеют огромным багажом опыта лечения пациентов с пневмонией различной тяжести, что гарантирует качественный индивидуальный подход к каждому пациенту. Новое современное оборудование обеспечит корректную диагностику и, как следствие, верно поставленный диагноз и грамотное лечение. Записаться на прием к профессиональному врачу-пульмонологу возможно на сайте Юсуповской больницы или по телефону клиники.

Автор

Илья Андреевич Гудков

Врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-кардиолог, врач функциональной диагностики

( 2 оценки, среднее 5 из 5 )