Осложнения при воспалении аденоидов

Термин «аденоидит» подразумевает под собой воспаление глоточной миндалины. Как правило, данная патология развивается в детском возрасте в качестве проявления или осложнения инфекционных заболеваний. Малыши раннего возраста переносят его тяжелее в связи с физиологически узкими верхними дыхательными путями.

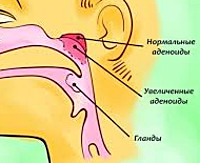

Анатомия и функции глоточной миндалины

Миндалины являются скоплениями лимфоидной ткани, которые локализуются в области ротовой полости и носоглотки. В организме человека их всего насчитывается шесть штук: четыре парные (нёбные и трубные) и две непарные (язычная и глоточная).

Совместно с лимфоидными гранулами и боковыми валиками, находящимися на задней стенке глотки, они образуют так называемое лимфатическое глоточное кольцо, которое окружает вход в пищеварительные и дыхательные пути.

Глоточная миндалина крепится к задней стенке носоглотки своим основанием на месте перехода носовой полости в ротовую. Увидеть её без использования специального оборудования не представляется возможным.

Каждая миндалина является неотъемлемой частью иммунной системы, вместе они выполняют барьерную функцию, препятствуя тем самым дальнейшему проникновению в организм различных патогенных агентов. В них образуются лимфоциты – клетки, которые отвечают за клеточный и гуморальный иммунитет.

У новорождённых детей и малышей первых месяцев миндалины недоразвиты и ещё не выполняют свою функцию должным образом. В дальнейшем под влиянием постоянно атакующих патогенных вирусов, токсинов и бактерий начинается активное развитие структур глоточного кольца. Глоточная миндалина при этом формируется активнее других, что объясняется расположением её в самом начале верхних дыхательных путей. Складки её слизистой оболочки удлиняются, утолщаются и приобретают вид разделённых бороздками валиков. Примерно к двум-трём годам она достигает полного развития.

Что такое аденоиды?

Аденоиды – это не орган, как многие привыкли считать, так называется патологическое разрастание глоточной миндалины без признаков воспаления.

Зачастую аденоиды являются сопутствующим симптомом какого-либо другого заболевания, но в некоторых случаях они могут перерасти в отдельную хроническую проблему, мешающую ребёнку нормально дышать и жить. Как правило, они появляются у детей до десяти лет, а с возрастом размер глоточной миндалины уменьшается. У взрослых она иногда полностью пропадает. Для детей это незаменимый орган, поскольку до пяти лет ребёнок сталкивается с гигантским количеством бактерий, вирусов и микробов – таким образом формируется его иммунитет.

Из-за чего формируются аденоиды?

Разрастание лимфоидной ткани и увеличение глоточной миндалины является характерным признаком для любых простудных и вирусных заболеваний. При ОРВИ ребёнок не может полноценно дышать носом, однако, как правило, это длится не больше недели. Перечислим случаи, когда наблюдается увеличение миндалин, и почему ткани не уменьшаются длительное время.

- Частые острые респираторные заболевания. Если ребёнок регулярно контактирует с заражёнными людьми, то он довольно часто болеет. Это особенно выражено при слабом его иммунитете. В таком случае миндалины приходить в норму просто не успевают и постоянно находятся в отёкшем виде. Данное состояние наиболее часто наблюдается у ослабленных детей, которые регулярно посещают детские коллективы (ходят в детский сад).

- Инфекция. Большинство инфекционных заболеваний имеют такое проявление в совокупности с прочими симптомами. Если ребёнок внезапно перестал дышать носом, но при этом нет никаких выделений, нужно его осмотреть на наличие сыпи, а также следить за температурой. Миндалины могут быть увеличенными при гриппе, скарлатине, кори, краснухе, дифтерии, коклюше и др.

- Ослабленный иммунитет. Если ребёнок не имеет полноценного и здорового питания, не гуляет на свежем воздухе, постоянно переносит инфекционные заболевания, то его иммунитет очень слабый. Также защитные силы маленького организма снижаются, если малыш дышит сухим пыльным воздухом или живёт в неблагоприятной экологической обстановке. Слишком частое употребление сладкого, искусственных красителей и консервантов, ароматизаторов, а также переедание очень пагубно влияют на общее состояние организма.

- Аллергия. Постоянно увеличенное и воспалённое состояние глоточной миндалины может свидетельствовать о регулярном контакте организма с аллергенами. То есть, аденоиды формируются в ответ на раздражение слизистой. Таким образом, аллергеном может быть всё что угодно: пыльца растений, пищевые продукты, шерсть животных, пыль и т.д.

- Наследственность. В некоторых случаях предрасположенность к увеличению лимфоидной ткани заложена на генетическом уровне. А именно, такая патология называется лимфатизм. Она приводит также к ухудшению нормального функционирования щитовидной железы: малыш становится апатичным, вялым и легко набирает вес.

- Осложнения. Иногда склонность к появлению аденоидов у ребёнка – это результат различных проблем у мамы в период беременности. К ним относятся: внутриутробная гипоксия и травмы плода, приём антибиотиков, приём сильнодействующих лекарственных препаратов, алкоголя или наркотиков, особенно на ранних этапах беременности.

В группе риска появления аденоидов находятся дети в возрасте от трёх до семи лет, которые регулярно посещают детские коллективы и имеют постоянный контакт с инфекциями. Верхние дыхательные пути у маленького ребёнка достаточно узкие и даже при незначительном отёке глоточной миндалины они полностью могут перекрываться и значительно затруднять или делать вовсе невозможным дыхание через нос. Однако у детей более старшего возраста вероятность возникновения аденоидов резко снижается, поскольку после семи лет размеры носоглотки увеличиваются, а миндалины, наоборот, начинают атрофироваться. Аденоиды уже в меньшей степени доставляют дискомфорт и мешают дыханию.

Степени аденоидов

В зависимости от размеров, принято различать три степени аденоидов:

- 1-я степень: миндалины небольшие и перекрывают верхнюю часть носоглотки не более чем на треть; проблемы с дыханием через нос бывают у детей лишь при горизонтальном положении тела, в основном по ночам;

- 2-я степень: глоточная миндалина значительно увеличена и примерно на половину перекрывает просвет носоглотки, при этом у детей носовое дыхание затруднено как днём, так и ночью;

- 3-я степень: аденоиды занимают почти весь просвет носоглотки, поэтому ребёнок вынужден дышать ртом круглосуточно.

Клинические признаки аденоидов у ребёнка

Основным и самым очевидным симптомом, по которому можно заподозрить аденоиды у ребёнка, является регулярное затруднённое дыхание через нос и заложенность при отсутствии выделений из него.

Характерными признаками аденоидов являются:

- расстройства сна, малыш спит некрепко, почти всегда с открытым ртом, часто просыпается и плачет во сне;

- сопение, храп, задержки и остановки дыхания во сне;

- сухой кашель по утрам;

- пересыхание слизистой рта;

- частые тонзиллиты, фарингиты, риниты;

- гнусавая речь, изменение тембра голоса;

- вялость, капризность, быстрая утомляемость, раздражительность;

- боли в ухе, снижение слуха, частые отиты из-за перекрытия канала, который соединяет носоглотку и ушную полость;

- ухудшение аппетита;

- головные боли.

У детей на фоне аденоидов развивается такое осложнение, как аденоидит, которое может иметь острый или хронический характер. В первом случае он сопровождается болью и чувством жжения в носоглотке, повышением температуры тела, общей слабостью, насморком и заложенностью носа, слизисто-гнойными выделениями, а также болезненностью и увеличением ближайших лимфатических узлов.

Как правило, у взрослых аденоидит является результатом недолеченного в детстве воспаления глоточной миндалины. В том случае, когда впервые развиваются симптомы этого заболевания у взрослого человека, для начала следует исключить опухолевые заболевания носоглотки, своевременно обратившись за помощью к специалисту.

Классификация аденоидита

По протяжённости заболевания

Принято выделять острый, подострый и хронический аденоидит.

Острый аденоидит

У детей является одним из проявлений острых респираторных заболеваний как бактериального, так и вирусного происхождения и ограничивается длительностью около пяти-семи дней. Он преимущественно характеризуется катаральными проявлениями на задней стенке носоглотки на фоне повышения температуры тела до 39ºС.

Подострый аденоидит

Наблюдается чаще всего у детей с уже увеличенными аденоидами. При этом отмечается поражение нескольких групп миндалин. Средняя продолжительность воспалительных проявлений около трёх недель. У ребёнка после выздоровления некоторое время ещё возможно вечернее повышение температуры тела до 37 — 38ºС.

Хронический аденоидит

У детей длится от полугода и больше. К его классическим признакам присоединяются симптомы поражения соседних органов, воспаления воздушных пазух и верхних дыхательных путей (отит, гайморит, фронтит, ларингит, трахеит, бронхит и др.).

По клинико-морфологическим признакам

Хроническое воспаление глоточной миндалины по клинико-морфологическим признакам делится на катаральный, экссудативно-серозный и гнойный аденоидит.

Отдельной клинико-морфологической единицей принято рассматривать аллергический аденоидит, который развивается в совокупности с другими симптомами повышенной чувствительности организма к аллергену. Он зачастую ограничивается проявлениями аллергического ринита (риноаденоидит).

По тяжести симптомов

В зависимости от тяжести симптомов, распространённости и общего состояния больного выделяют следующие виды аденоидита:

- поверхностный;

- компенсированный;

- субкомпенсированный;

- декомпенсированный.

Симптомы аденоидита

Аденоидит у детей имеет ряд симптомов, представленных ниже.

- Затруднение носового дыхания. Оно может быть как с насморком, так и без него. У грудных детей это проявляется вялым сосанием, а иногда даже полным отказом от питания. У детей старшего возраста при затруднении дыхания через нос наблюдаются изменения голоса, он становится гнусавым. При этом рот у них остаётся постоянно открытым. Носогубные складки по этой причине сглаживаются, а лицо при этом принимает апатичный вид.

В таких случаях при хроническом течении аденоидита наблюдаются нарушения формирования лицевого скелета: узкое твёрдое нёбо с высоким расположением, изменённая форма верхней челюсти и нарушенный прикус из-за выпячивания вперёд резцов. В дальнейшем это приводит к нарушению артикуляции (произношения звуков).

- Насморк. Как правило, он проявляется жидкими выделениями слизистого или гнойного характера из носа.

- Болезненность в глубоких отделах носа. Интенсивность и характер её различны: от лёгкого щекотания и царапанья до интенсивных болевых ощущений давящего характера, которые переходят в головную боль без чёткой локализации. Боль в носу зачастую усиливается во время глотательных движений.

- Громкое сопящее дыхание и храп во время сна. В таких случаях сон становится беспокойным, поверхностным и сопровождается страшными сновидениями. Такой симптом может возникать даже при аденоидах 1-й степени.

- Кашель. Он чаще возникает ночью или под утро и, как правило, носит характер приступов. Зачастую провоцируется попёрхиванием слизью или гноем, отток которых затруднён через носовые ходы.

- Болезненность и увеличение подчелюстных и шейных лимфатических узлов, которые прощупываются в виде перекатывающихся шариков под кожей.

- Боль в ушах и ухудшение слуха. Этот симптом появляется в случае распространения воспалительного процесса на трубные миндалины.

- Повышение температуры тела. Она более характерна для острого аденоидита и возникает внезапно, поднимаясь до 39ºС и выше, сопровождаясь при этом признаками общей интоксикации (головная боль, слабость, отсутствие аппетита и т.д.). Температура при подостром и хроническом воспалении глоточной миндалины поднимается достаточно медленно на фоне местных проявлений аденоидита.

- Дефект развития грудной клетки. Как правило, он развивается у детей с длительным хроническим течением аденоидита и объясняется изменением объёма вдоха и выдоха. Такой признак носит название «куриной груди» (грудная клетка, сжатая с боков, с выдающейся вперёд грудиной по типу «киля»).

- Изменения в поведении. Ребёнок становится вялым и безучастным. У него значительно снижается успеваемость в школе из-за снижения внимания и повышенной утомляемости. Он начинает отставать от своих сверстников в физическом и умственном развитии.

Осложнения аденоидита

Затяжное течение, ослабленный иммунитет, несвоевременное лечение и сухой микроклимат в помещении провоцируют распространение инфекции, а также вовлечение рядом расположенных органов в патологический процесс. При этом могут формироваться следующие патологические состояния:

- отит;

- ларингит;

- тонзиллит;

- трахеобронхит;

- синусит;

- заглоточный абсцесс;

- пневмония.

Диагностика

Аденоидит у детей выставляется на основании жалоб больного (или родителей ребёнка), истории заболевания и результатов врачебного осмотра и обследования.

Во время осмотра врач выявляет гиперемию (покраснение) задней стенки глотки, а также характерные данному процессу полосы стекания слизисто-гнойных выделений по ней из носоглотки. Проводя заднюю риноскопию при помощи специальных зеркал, доктор может увидеть увеличенную в размерах глоточную миндалину с гнойным налётом.

Для определения выраженности и характера воспаления назначается общий анализ крови. Также важен микробиологический анализ мазков с поверхности аденоидов на чувствительность к антибактериальным препаратам и микрофлору. Дополнительно может быть проведено рентгенологическое исследование или эндоскопия носоглотки.

Лечение аденоидов

Медикаментозная терапия

Медикаментозное лечение аденоидов эффективно лишь при первой, реже — второй степени, когда у них ещё не слишком большие размеры, и при этом выраженные нарушения дыхания через нос ещё отсутствуют. При третьей степени его проводят только в случае наличия у детей противопоказаний к оперативному лечению.

Данная терапия направлена на снятие отёка, воспаления, очищение носовой полости, устранение насморка и укрепление иммунитета. С этой целью применяются следующие препараты:

- сосудосуживающие капли;

- гормональные противовоспалительные назальные спреи;

- местные антисептические средства;

- антигистаминные препараты;

- солевые растворы для увлажнения и очистки носовой полости;

- средства для укрепления иммунитета.

У некоторых детей увеличение глоточной миндалины обусловлено её отёком, который вызван аллергической реакцией. В таком случае необходимо не только местное, но и системное назначение антигистаминных препаратов.

Физиотерапия

Она используется при аденоидах совместно с медикаментозной терапией с целью повышения её эффективности.

Чаще всего детям назначают лазеротерапию. Поскольку низкоинтенсивное лазерное излучение способствует снятию воспаления и отёка, а также оказывает антибактериальное действие. Обычный курс лечения составляет 10 сеансов. Рекомендуется проходить по 3 курса в год.

Помимо лазеротерапии применяется ультрафиолетовое облучение на область носа, озонотерапия и электрофорез с лекарственными препаратами.

Также очень полезны для детей с аденоидами занятия дыхательной гимнастикой, климатотерапия, курортное лечение и отдых на море.

Оперативное лечение

Аденотомия (удаление аденоидов) — самый эффективный метод лечения при третьей степени, когда из-за нарушения носового дыхания значительно ухудшается качество жизни. Операция проводится в плановом порядке в условиях стационара ЛОР-отделения строго по показаниям. Данная процедура не занимает много времени, и при отсутствии осложнений ребёнка отпускают домой в этот же день.

Показаниями для проведения операции являются:

- неэффективность медикаментозной терапии;

- значительное затруднение или отсутствие носового дыхания;

- воспаления аденоидов до четырёх раз в год;

- рецидивирующие воспаления среднего уха;

- хронический синусит;

- нарушения слуха;

- деформация лицевого скелета и грудной клетки;

- остановки дыхания во сне.

Оперативное лечение противопоказано, если у ребёнка есть врождённые аномалии развития мягкого и/или твёрдого нёба, заболевания крови, повышенная склонность к кровотечениям, тяжёлые заболевания сердечно-сосудистой системы, а также воспалительный процесс в аденоидах. Кроме того, аденотомия не выполняется в течение месяца после проведения плановой прививки и в период эпидемий гриппа.

Операция почти всегда осуществляется под общей анестезией. Это помогает избежать психологической травмы, которую ребёнок получает при проведении процедуры под местным обезболиванием.

Эндоскопическая методика является малотравматичной, имеет минимальное количество осложнений, позволяет ребёнку вернуться к обычному образу жизни в течение короткого промежутка времени, а также сводит возможность рецидива к минимуму.

С целью профилактики послеоперационных осложнений необходимо соблюдать следующие правила:

- принимать лекарства, назначенные врачом;

- не употреблять горячую твёрдую пищу;

- ограничить физические нагрузки в течение двух недель;

- не посещать детские коллективы и места массового скопления людей;

- избегать пребывания на открытом солнце;

- не принимать ванны в течение трёх-четырёх дней.

Самостоятельное лечение аденоидов без консультации специалиста может привести к ухудшению состояния ребёнка. Поскольку невозможно в домашних условиях провести необходимый комплекс диагностических действий.

Заключение

Хотелось бы в заключение отметить, что аденоиды есть у всех детей, и часть из них переносит их воспаление. Однако выраженность данного процесса может быть различной: от легко поддающейся лечению до тяжёлой, с осложнениями и постоянными рецидивами. Повлиять на него можно, своевременно проводя необходимое лечение и профилактику повторных случаев заболевания.

По окончании университета прошла интернатуру по направлению «Неонатология» в СамГМУ. После завершения профессиональной подготовки, и по настоящее время, работаю врачом-неонатологом в ГУЗ Городская клиническая больница №1 (Перинатальный центр) г. Ульяновск.

Оценка статьи

Мы приложили много усилий, чтобы Вы смогли прочитать эту статью, и будем рады Вашему отзыву в виде оценки. Автору будет приятно видеть, что Вам был интересен этот материал. Спасибо!

Загрузка…

Аденоидит – это острое или хроническое воспаление глоточной миндалины лимфоглоточного кольца. К основным симптомам относятся чувство дискомфорта внутри носа, ночной храп, отсутствие носового дыхания, слизистые или гнойные выделения, закрытая гнусавость, сухой приступообразный кашель, синдром интоксикации, нарушения сна. Диагностика базируется на данных опроса больного, мезофарингоскопии, задней риноскопии, лабораторных тестов, рентгенографии или компьютерной томографии области носоглотки. В лечении аденоидита используются местные и системные медикаментозные средства, физиотерапия, реже проводится аденоидэктомия.

Общие сведения

Аденоидит (ретроназальная ангина, или эпифарингит) – наиболее распространенное заболевание в детской отоларингологии. Чаще всего оно наблюдается у детей дошкольного и младшего школьного возраста – от 3 до 9 лет. У взрослых встречается редко, что связано с возрастной инволюцией лимфоидной ткани носоглоточной миндалины. Согласно статистическим данным, эта патология возникает у 5-28% представителей общей детской популяции и у 70% часто болеющих детей и подростков. Показатель первичной заболеваемости хроническим аденоидитом составляет 1,8-2,7 на 1 000 детей. Патология одинаково распространена среди представителей мужского и женского пола, в 35-45% случаев сопровождается рецидивирующими или хроническими заболеваниями бронхолегочной системы.

Аденоидит

Причины аденоидита

Ретроназальная ангина – полиэтиологическое заболевание. Воспаление аденоидов провоцируют вирусы или патогенные бактерии. Группа вирусов включает аденовирусы и герпес-вирусы, в том числе вирус герпеса 4 типа – Эпштейна-Барр. В бактериальных ассоциациях решающее значение имеет дефицит постоянной (индигенной) флоры глотки и увеличение количества транзиторной микрофлоры родов Moraxella (M.catarrhalis), Bacillus, Micrococcus, Pseudomonas, энтеробактерий (K.pneumoniae, K.oxytoca, E.coli), стафилококков (S.aureus), стрептококков (Str.pneumoniae, Str.pyogenes). Способствовать развитию аденоидита также могут следующие факторы:

- Частые ОРВИ. Постоянная высокая антигенная нагрузка вследствие контакта с большим количеством вирусов в сочетании с незрелостью иммунной системы детей приводит к нарушению нормальных иммунологических процессов в глоточной миндалине, формированию аденоидита.

- Сопутствующие заболевания. Включают рецидивирующие или хронические болезни верхних дыхательных путей, являющиеся очагами инфекции – риниты, назофарингиты, тубоотиты, синуситы, тонзиллиты, стоматиты. Отдельно выделяют ГЭРБ, при которой соляная кислота поддерживает хроническое воспаление аденоидов.

- Иммунопатологические состояния. В список входят сахарный диабет, гипотиреоз, ВИЧ-инфекция, генетически обусловленные иммунодефициты, аллергические патологии. У детей младшего возраста имеет значение отсутствие грудного вскармливания, недостаточность витамина D и развивающийся на этом фоне рахит.

- Врожденные особенности. Включают наследственную склонность к разрастанию аденоидных вегетаций и их воспалению, аномалии конституции по типу экссудативно-катарального диатеза. Важную роль играют пороки развития, нарушающие носовое дыхание – искривление носовой перегородки, деформации носовых раковин и др.

- Внешнее воздействие. Имеет значение экологическая обстановка: чрезмерно сухой или загрязненный производственными выбросами воздух, усиленный радиационный фон. К способствующим факторам относят переохлаждение, паровые ожоги носоглотки, вдыхание паров химикатов и летучих ядов.

Патогенез

В основе патогенеза аденоидита лежит повреждение реснитчатого эпителия, находящегося на поверхности глоточной миндалины, спровоцированное физическими, термическими, химическими или биологическими факторами. На этой почве формируются так называемые участки «облысения», уязвимые к проникновению патогенных бактерий и вирусов, развивается компенсаторная гиперплазия лимфоидной ткани. При чрезмерной антигенной нагрузке нарушаются процессы регенерации в миндалине, усиливается альтерация ее клеток. В результате возникают атрофированные и реактивные фолликулы, что в комбинации с угнетением фагоцитоза, дефицитом индигенной микрофлоры и незрелостью иммунной системы ребенка приводит к развитию воспаления.

Классификация

В зависимости от продолжительности течения, выраженности симптомов и клинико-морфологических характеристик аденоидита различают несколько классификаций воспаления носоглоточной миндалины. Такое деление болезни на формы обусловлено необходимостью использования различных терапевтических схем при разных ситуациях. На основе длительности течения выделяют следующие варианты аденоидита:

- Острый. К нему относятся эпизоды воспаления аденоидов длительностью до 2 недель и повторяющиеся не более 3-х раз за год. Средняя продолжительность – от 5 до 10 дней. Чаще всего патология развивается остро, на фоне ОРЗ или детских капельных инфекций.

- Подострый. Как правило, является следствием нелеченого острого процесса. Характерен для детей с гипертрофированной глоточной миндалиной. Средняя длительность заболевания не превышает 20-25 дней. Остаточные явления в виде субфебрилитета могут наблюдаться до 30 суток.

- Хронический. Сюда входят аденоидиты, клинические симптомы которых сохраняются более 1 месяца или повторяются более 4-х раз в году. В роли возбудителей выступает сочетание бактериальной и вирусной инфекции. Встречаются как первично хронические эпифарингиты, так и последствия неадекватной терапии подострой формы.

Хронический аденоидит может проявляться различными морфологическими изменениями в паренхиме миндалины. К его основным формам относятся:

- Отечно-катаральная. Обострение заболевания сопровождается активацией воспалительных реакций в миндалине, ее выраженной отечностью. В клинической картине преобладают катаральные симптомы.

- Серозно-экссудативная. Характеризуется скоплением большого количества патогенных микроорганизмов и гнойных масс в углублениях паренхимы. Как результат, миндалина становится отечной и гипертрофируется.

- Слизисто-гнойная. Воспалительный процесс сопровождается беспрерывным выделением большого объема слизи с примесью гнойного экссудата. Параллельно аденоидная ткань прогрессивно увеличивается в размерах.

На основе общего состояния пациента и выраженности имеющихся клинических симптомов принято выделять 3 степени тяжести аденоидита:

- Компенсированную. Часто является физиологическим ответом на инфекционные агенты. Ухудшение общего состояния маловыраженное или полностью отсутствует. Эпизодически возникает нарушение носового дыхание, ночной храп.

- Субкомпенсированую. Клинические проявления постепенно нарастают, возникает системная интоксикация, отвечающая острому эпифарингиту. При отсутствии должного лечения болезнь переходит в состояние декомпенсации.

- Декомпенсированную. В этом случае глоточная миндалина утрачивает свои функции, превращаясь в очаг хронической инфекции. Местный иммунитет при этом полностью отсутствует. Клинически это сопровождается ярко выраженной симптоматикой.

Симптомы аденоидита

Заболевание не имеет патогномоничных симптомов или жалоб. Первичными проявлениями выступают ощущения щекотания, царапания в глубоких отделах носа, шумное дыхание во время сна. Еще один из ранних признаков – ночной храп, вследствие которого сон ребенка становится беспокойным, поверхностным. Через некоторое время присоединяются ухудшение носового дыхания в дневное время суток, слизистые выделение из носа. У большинства больных возникает сухой или малопродуктивный кашель приступообразного характера, обостряющийся ночью и под утро.

В дальнейшем развивается интоксикационный синдром – повышение температуры тела до 37,5-39°С, диффузная головная боль, общая слабость, сонливость, ухудшение или потеря аппетита. Ранее возникшие парестезии постепенно трансформируются в тупые давящие боли без четкой локализации, которые усиливаются при глотании. Объем слизистых выделений из носа увеличивается, в них возникает гнойная примесь. Нарушается дренажная функция слуховых труб, что приводит к появлению боли в ушах, кондуктивной тугоухости. Носовое дыхание становится невозможным, а больной вынужден дышать через рот, вследствие чего последний постоянно приоткрыт. Одновременно за счет обтурации хоан возникает изменение голоса по типу закрытой гнусавости.

При длительном запущенном течении вследствие хронической гипоксии развиваются неврологические нарушения – ребенок становится вялым, апатичным, ухудшается его способность концентрировать внимание на чем-либо, память, успеваемость в школе. Возникает искажение лицевого черепа по типу «аденоидного лица»: твердое небо делается узким и высоким, усиливается выработка слюны, впоследствии стекающей из уголка рта. Также деформируется верхняя челюсть – верхние резцы выпячиваются вперед, из-за чего сглаживаются носогубные складки, искажается прикус.

Осложнения

Осложнения аденоидита связаны с распространением патогенной микрофлоры с гнойными массами в носовую полость, вниз по трахеобронхиальному дереву. Это становится причиной развития хронических риносинуситов, фарингитов, ларингитов, трехеобронхитов, пневмоний. В возрасте до 5 лет имеется риск формирования заглоточного абсцесса. Длительная ринорея провоцирует экзему преддверия носа и другие дерматологические поражения этой области. Сопутствующее воспаление трубных миндалин с закупоркой глоточных отверстий слуховых труб приводит к евстахиитам, гнойным средним отитам и тяжелым нарушениям слуха в будущем. Длительное кислородное голодание головного мозга проявляется задержкой психического развития ребенка, стойкими неврологическими расстройствами.

Диагностика

Диагноз выставляется на основании анамнестических данных, жалоб ребенка и родителей, результатов физикальных и инструментальных методов исследования. Лабораторные тесты играют роль вспомогательных методов, позволяющих уточнить этиологию заболевания и определиться с терапевтической тактикой. Полноценная диагностическая программа состоит из:

- Физикального обследования. При общем осмотре отоларинголог обращается внимание на голос и речь пациента, характер носового дыхания. При этом выявляются гнусавость закрытого типа, затруднение или полное отсутствие дыхания через нос. При пальпации лимфатических узлов определяются умеренно увеличенные, безболезненные поднижнечелюстные, затылочные, передние и задние шейные группы.

- Мезофарингоскопии. При осмотре зева визуализируется большое количество светло-желтого или желто-зеленого отделяемого, стекающего по гиперемированной задней стенке глотки. Также присутствует покраснение небных дужек, увеличение лимфоидных фолликулов или латеральных глоточных валиков.

- Задней риноскопии. Она дает возможность выявить увеличенную, гиперемированную, отечную носоглоточную миндалину, покрытую фибринозным налетом. Видимые лакуны заполняются гнойными или слизистыми экссудативными массами.

- Лабораторных анализов. При вирусном аденоидите в ОАК отображается сдвиг лейкоцитарной формулы вправо, увеличение количества лимфоцитов и СОЭ. Присоединение бактериальной флоры сопровождается лейкоцитозом, смещением формулы в сторону палочкоядерных и юных нейтрофилов. Дополнительно проводится микробиологическое исследование носовых выделений.

- Лучевых методов диагностики. Используется рентгенография носоглотки в прямой и боковой проекциях. Она позволяет выявить гипертрофию лимфоидной ткани глоточной миндалины, перекрывающей отверстия хоан. На поздних стадиях рентгенограмма отображает деформацию твердого неба, верхней челюсти. Для дифференциации с опухолями используется КТ лицевого скелета с контрастным усилением.

Лечение аденоидита

Цель лечения – ликвидация очага инфекции, предотвращение хронизации патологического процесса, его распространения в прилегающие анатомические структуры. Для этого назначаются топические и системные фармакологические средства, физиотерапевтические процедуры. В тяжелых случаях, при сопутствующем выраженном разрастании аденоидных вегетаций или развитии осложнений, показано оперативное лечение. Таким образом, при аденоидите проводится:

- Медикаментозная терапия. Представлена антибактериальными или противовирусными препаратами, гипосенсибилизирующими средствами, дезинтоксикационными мероприятиями, иммуномодуляторами, витаминными комплексами. В качестве местной терапии назначаются сосудосуживающие капли, топические кортикостероиды, дезинфектанты в виде спреев, ингаляции антисептиков.

- Аденоидэктомия. Хирургическое лечение заключается в иссечении гипертрофированной лимфоидной ткани, перекрывающей просвет носовых ходов и препятствующей нормальному носовому дыханию. Операция может проводиться классическим способом при помощи скальпеля или с помощью эндоскопической техники.

- Физиотерапия. Широко используются: тубусный кварц, облучение носовой полости и задней стенки глотки гелий-неоновым лазером, электрофорез медикаментозных препаратов на региональные лимфоузлы, дыхательная гимнастика. Эффективно санаторно-курортное лечение, в курс которого входит криокислородная и озоноультразвуковая терапия, грязевые процедуры.

Прогноз и профилактика

При полноценном, правильно подобранном лечении прогноз для жизни и здоровья благоприятный. Риск развития опасных осложнений в таких ситуациях крайне низок – не более 0,3-1%. Специфических профилактических мероприятий для данной патологии не разработано. К неспецифической профилактике острого или обострений хронического аденоидита относятся ранняя диагностика и лечение разрастаний аденоидных вегетаций, инфекционных заболеваний и аномалий развития носовой полости, укрепление общих защитных сил организма, избегание переохлаждений, термических и химических ожогов носоглотки, полноценное и сбалансированное питание, занятия активными видами спорта, регулярные контрольные осмотры отоларинголога.