Основные клеточные элементы воспаления

Министерство образования и науки РФ

Российский университет дружбы народов

Куликов Е.В.

Кандидат биологических наук

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

ПО ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ ЖИВОТНЫХ

Часть IV A

Воспаление

Учебно-методическое пособие по патологической анатомии животных для студентов специальности: «Ветеринария»

Для студентов очного и вечернего отделений

Издание 3-е, переработанное и дополненное

Москва 2008

УДК 619: 616-002

Р Е Ц Е Н З Е Н Т Ы

Доктор биологических наук, профессор, академик РАЕН Тельцов Л.П. (МГУ им. Огарева)

Доктор ветеринарных наук, профессор Сковородин Е.Н. (Башкирский агроуниверситет)

Куликов Е.В.

Рабочая тетрадь по патологической анатомии животных. Часть 4 А Воспаление. Учебно-методическое пособие — М.: Российский Университет дружбы народов, 2008, с. 40.

Издание одобрено и рекомендовано к печати Ученым советом аграрного факультета Российского университета дружбы народов

.

Куликов Е.В., 2008.

Российский Университет дружбы народов, 2008.

ВОСПАЛЕНИЕ

Воспаление — это сформировавшаяся в процессе эволюции защитно-приспособительная реакция организма, направленная на локализацию, уничтожение или удаление из организма патогенного агента. Воспалительная реакция слагается из трех компонентов — альтерации, экссудации и пролиферации.

Альтерация проявляется в виде дистрофических и некробиотических процессов, а в тяжелых случаях — некрозов, указывающих на глубокие нарушения обмена веществ в воспаленных тканях.

Экссудация— выпотевание из сосудов жидкой части крови вместе с белками, солями, а также выхождение форменных элементов—лейкоцитов, эритроцитов. Вышедшие из сосудов составные части крови называются экссудатом. В зависимости от характера воспаления количественный и качественный состав экссудата неодинаков, в частности содержание в нем жидкости и клеточных элементов колеблется в широких пределах. В отличие от транссудата, появляющегося при застойных реакциях, экссудат всегда богаче белками и клеточными элементами, в частности лейкоцитами.

Пролиферация— размножение местных клеток эндотелия сосудов адвентициальных и ретикулярных клеток, фибробластов и др. В результате этого в воспалительном очаге накапливаются юные недифференцированные клетки самой разнообразной формы. В состав воспалительного клеточного пролиферата могут входить гистиоциты, лимфоидные, эпителиоидные, гигантские, плазматические и другие клетки.

При развитии воспаления все три основных компонента находятся в тесной связи и взаимодействии. Только при очень остро протекающих воспалениях пролиферация выражена слабо и проявляется сильнее в более поздней (восстановительной) фазе процесса.

В зависимости от преобладания или степени выраженности того или иного компонента воспаления делят на экссудативные, альтеративные и пролиферативные. По течению различают острые, подострые и хронические воспалительные процессы, а по территории поражения — диффузные и очаговые.

Острые воспаления характеризуются сильной воспалительной гиперемией и преобладанием экссудативных явлений с наличием в экссудате преимущественно полиморфноядерных лейкоцитов. При подостром и хроническом течении более выражены пролиферативные процессы с образованием в очаге воспаления различных форм местных тканевых клеток.

В более поздней стадии наблюдается разрастание соединительной ткани.

Гистологические изменения в тканях при воспалении могут быть весьма разнообразными и сложными. Гистологический диагноз воспаления должен основываться на установлении в пораженной ткани всех трех основных компонентов с учетом стадии процесса и анатомических особенностей органа. Особенно важно обращать внимание на появление в очаге поражения иммигрирующих из сосудов лейкоцитов и размножающихся клеток местной ткани. При этом необходимо уметь дифференцировать как гематогенные, так и тканевые формы клеток, так как характер воспалительного клеточного инфильтрата указывает на различную длительность развития воспалительной реакции (острая, хроническая).

Таб. Характеристика клеточных элементов, появляющихся в тканях при воспалении

| Гематогенные клетки | Тканевые клетки |

| Нейтрофилы имеют дольчатое, лопастное или подковообразное ядро | Лимфоидные клетки похожи на лимфоцитов, но отличаются от последних более бледноокрашивающимся ядром и хорошо выраженным ободком цитоплазмы |

| Эозинофилы хорошо окрашиваются эозином в розово-красный цвет. Цитоплазма грубо- или мелкозернистая. Ядро не всегда отчетливо выражено. По виду эозинофилы напоминают тутовую ягоду | Эпителиоидные клетки имеют большое сходство с клетками плоского эпителия, округло-овальной формы, с пузырьковидным, бледноокрашивающимся ядром |

| Базофилы – клетки с крупным округло-овальным ядром и базофильно окрашивающейся цитоплазмой | Плазматические клетки по величине крупнее лимфоцитов, с хорошо выраженной базофильно окрашивающейся цитоплазмой. Это клетки с небольшим эксцентрично лежащим ядром, имеющим характерное расположение хроматина наподобие спиц колеса или кольцевидно сгруппированных глыбок. Ядро окружено большим неокрашивающимся цитоплазматическим полем |

| Лимфоциты большие и малые имеют компактное округлое ядро, интенсивно окрашивающееся гематоксилином. Цитоплазматический ободок плохо выражен | Гигантские клетки – очень крупные многоядерные клетки, превышающие по величине все остальные. Ядра располагаются или по периферии в виде венка, или в виде группы на одном из полюсов, или в центре |

| Моноциты – крупные клетки, в 2 раза превышающие по величине большой лимфоцит, имеют неправильное, лапчатое, как бы надрубленное ядро, светлее окрашивающееся, чем ядра лимфоцитов, окруженное большим цитоплазматическим полем, красящимся в цвет табака | Гистиоциты по величине равны моноцитам. Ядро имеет бобовидную или неправильную, лопастную, форму, цитоплазма слабо базофильная. Тело клетки округлое, овальное или удлиненное |

| Фибробласты – молодые формы клеток, имеют округло-овальное ядро, сравнительно бедное хроматином, и отростчатое тело. В зрелых формах – вытянутое ядро с заостренными концами, тело клетки веретенообразное |

Исход воспаления. Воспаление заканчивается в одних случаях рассасыванием экссудата и восстановлением структуры и функций ткани, в других — образовавшийся дефект замещается соединительной тканью, подвергающейся затем рубцеванию. Исходом воспаления может быть некроз с последующими инкапсуляцией и петрификацией. Наконец, острое воспаление нередко переходит в хроническое, которое, в свою очередь, может закончиться атрофией паренхимы и разростом соединительной ткани (циррозом или склерозом).

ЭКССУДАТИВНОЕ ВОСПАЛЕНИЕ

Экссудативное воспаление характеризуется преобладанием в комплексе воспалительных изменений экссудативного компонента (гиперемия, экссудация, эмиграция лейкоцитов). Пролиферативный компонент, особенно в ранних стадиях воспаления, выражен очень слабо. Он постепенно нарастает при ослаблении экссудативных явлений и при переходе острого процесса в хронический. Альтеративный компонент в зависимости от ряда условий, определяющих характер развития и течения воспаления, может быть выражен в разной степени.

Экссудативные воспаления протекают в большинстве случаев как острые. По качественному составу экссудата различают серозное, геморрагическое, фибринозное, гнойное и ихорозное (гнилостное) воспаления. Кроме того, к экссудативным воспалениям относят катаральное воспаление, развивающееся в типичном виде на слизистых оболочках.

Рис. 1. Серозное воспаление кишечника (серозный воспалительный отек)

Микрокартина. Препарат изучают в следующем порядке. Сначала при малом увеличении находят все слои кишечной стенки и определяют, из какого отдела кишечника сделан срез. Затем, ориентируясь в общей картине поражения, отмечают, что наиболее демонстративно выступают изменения в подслизистом слое, границы которого сильно расширены. Вместо рыхлой соединительной ткани обычного строения здесь находят широкопетлистую сеть, образованную тонкими коллагеновыми пучками или волокнами, окрашенными эозином в бледно-розовый цвет. В петлях между волокнами и пучками располагаются бледноокрашенные гомогенные или зернистые массы экссудата. При фиксации он обычно свертывается и представляется в виде нежной сеточки. В экссудате подслизистого слоя обнаруживают единичные клеточные элементы с синим ядром и эритроциты. Скопления клеток наблюдают главным образом по ходу сосудов, расширенных и заполненных эритроцитами. Такого характера экссудат, бедный клетками, можно легко определить как серозный. Отмеченные изменения в сосудах характеризуют резко выраженную воспалительную гиперемию, сопровождающуюся эмиграцией лейкоцитов и диапедезными кровоизлияниями, а скопление в подслизистом слое в большом количестве серозного экссудата указывает на ярко выраженный экссудативный компонент в картине воспаления в целом.

При большом увеличении можно установить, что клеточные элементы, располагающиеся вокруг сосудов, могут быть отнесены к полиморфноядерным лейкоцитам, среди которых встречаются размножающиеся клетки сосудистой стенки с округлым или овальным ядром, бледноокрашенным гематоксилином. Небольшое количество их свидетельствует о слабо проявляющемся пролиферативном компоненте.

Переходя к исследованию слизистой оболочки, обращают внимание на покровный эпителий и на эпителий крипт. Он подвергся дистрофии, некрозу (альтеративный компонент) и слущиванию (десквамации). Крипты имеют вид вытянутых мешковидных бесструктурных (или с плохо различающейся структурой) образований, окрашенных в серо-синеватый цвет. Углубления (просветы) крипт заполнены продуктами распада эпителия. Сосуды слизистой в состоянии воспалительной гиперемии. Толща слизистой местами инфильтрирована серозным экссудатом и лейкоцитами. В мышечном слое отмечают дистрофию мышечных волокон, частично некроз их и скопление между пучками мускулатуры небольшого количества серозно-клеточного экссудата; Последний скапливается также под серозной оболочкой, покровный эпителий которой в состоянии дистрофии и участками десквамирован.

Анализируя картину поражения кишечника в целом, можно сделать вывод, что она характеризуется развитием острого серозного воспаления. Наиболее ярко выражен серозный отек в подслизистом слое, особенности строения которого (рыхлая клетчатка) способствовали значительному скоплению в нем экссудата, что и вызвало разволокнение и нарушение нормальной структуры подслизистого слоя. Воспалительный отек в остальных слоях кишечной стенки выражен слабо. Кроме подслизистой оболочки, экссудат в значительном количестве выделяется также в просвет кишечника.

Макрокартина: стенка кишечника сильно утолщена (у лошадей до 5—10 см), слизистая гиперемирована, набухшая, тусклая, иногда пронизана мелкими кровоизлияниями. При резком отеке собрана в зыблющиеся складки и валики. На разрезе слизистая и особенно подслизистая представляются в виде студневидных инфильтратов бледно-желтого цвета. В просвете кишечника содержится много прозрачной или мутноватой серозной жидкости.

Пояснения к рисунку

Рис. 2. Серозное воспаление легких

Микрокартина. При малом увеличении микроскопа yстанaвливaют, что большая часть альвеол в просветах содержит однородную бледно-розовую массу и только отдельные альвеолы или группы их, имея расширенные просветы, свободны от экссудата.

Респираторные капилляры сильно инъецированы кровью, расширены, местами узловато утолщены, вследствие чего выдаются в просвет альвеол. Гиперемия респираторных капиляров не везде выражена, местами можно видеть стенки альвеол неспавшимися, с обескровленными капиллярами как результат давления на них скопившегося в альвеолах экссудата или воздуха. Мелкие артерии и вены также сильно расширены и заполнены кровью.

При большом увеличении серозный экссудат, заполняющий альвеолы, имеет вид гомогенной или зернистой массы (в зависимости от содержания белка). Такой же экссудат находят в интерстициальной перибронхиальной и периваскулярной соединительной ткани, а также в бронхах. Соединительнотканные пучки, пропитанные экссудатом, разрыхлены, границы их расширены, а отдельные коллагеновые волокна набухшие.

В экссудате, главным образом в полости альвеол, содержатся в незначительном количестве эмигрировавшие из сосудов полиморфноядерные лейкоциты, которые легко определить по форме их ядер (подковообразная, бобовидная и т. п.), интенсивно окрашенных гематоксилином. Альвеолярный эпителий набухший, во многих альвеолах он десквамирован и некротизирован. Отторгнутые эпителиальные клетки можно видеть в просвете альвеол вместе с лейкоцитами. Клетки эти довольно крупные, пластинчатой формы, с большим округлым или овальным бледноокрашенным ядром, бедным хроматином. Находясь в серозной жидкости, они набухают, приобретают вместо пластинчатой круглую форму, а в дальнейшем цитоплазма и ядро их лизируются. Часть альвеол содержит в экссудате отдельные эритроциты, проникшие сюда из респираторных капилляров путем диапедеза.

Как выражение пролиферативных процессов можно отметить появление гистиоцитарных клеток в адвентиции сосудов и молодых эпителиальных клеток по ходу альвеолярных стенок. Пролиферирующие клетки небольших размеров, ядра их богаты хроматином. Иногда удается также проследить признаки пролиферации эпителия слизистой оболочки, главным образом мелких бронхов,

В целом серозное воспаление (или воспалительный отек) легких характеризуется воспалительной гиперемией, сопровождающейся выпотом и скоплением серозного экссудата в полостях альвеол, а также серозным отеком интерстициальной периваскулярной и перибронхиальной соединительной ткани. Эмиграция лейкоцитов и пролиферативные процессы слабо выражены. При сильной степени отека серозный экссудат из альвеол поступает в бронхиолы, затем в крупные бронхи, а отсюда в трахею.

Серозный воспалительный отек, развиваясь лобулярно или лобарно, часто является начальной стадией других воспалений легкого (катарального, геморрагического, фибринозного) или же наблюдается перифокально, то есть вокруг фокусов поражения легких при сапе, туберкулезе и других заболеваниях.

Необходимо иметь в виду, что воспалительный отек легких по гистологической картине сходен с застойным отеком легкого. В качестве основных отличительных черт, позволяющих проводить дифференциальную диагностику, можно указать на следующие:

1) содержание в серозном экссудате полиморфноядерных лейкоцитов;

2) при застойном отеке гиперемированы не только респираторные капилляры, но и венозные сосуды (особенно мелкие вены);

3) при воспалительном отеке наблюдается пролиферация адвентициальных, эндотелиальных и эпителиальных клеток.

Макрокартина: легкие неспавшиеся, бледно-серо-красного или темно-красного цвета, тестовидной консистенции, тяжело плавают или тонут в воде, под плеврой и в паренхиме нередко обнаруживаются мелкие кровоизлияния. С поверхности разреза и из просветов перерезанных бронхов выдавливается и стекает пенистая мутноватая жидкость, окрашенная иногда в розовый цвет. При сильном отеке такого же характера жидкость содержится в крупных бронхах и каудальной части трахеи. Поверхность разреза органа гладкая, сочная, светло- или темно-красного цвета, на фоне которого отчетливо выступают расширенные студневидные тяжи интерстициальной соединительной ткани, инфильтрированной серозным экссудатом.

Пояснения к рисунку

Дата добавления: 2017-01-28; просмотров: 959 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов

Читайте также:

Рекомендуемый контект:

Поиск на сайте:

© 2015-2020 lektsii.org — Контакты — Последнее добавление

Ïðåäûäóùèé ïîñò î B-ëèìôîöèòàõ è èõ íåëåãêîé ñóäüáå ïî÷èòàòü ìîæíî çäåñü. À ñåãîäíÿ ìû ïðîñëåäèì, ÷òî ïðîèñõîäèò â ëèìôîóçëå ñ B-ëèìôîöèòîì, êîãäà îí ñòîëêíóëñÿ ñ ðåàëüíîé óãðîçîé. Òàêæå íåìíîãî ðàññêàæó î ñåëåç¸íêå, âåäü ýòî ñàìûé áîëüøîé ëèìôîèäíûé îðãàí.

Ýòîò ïîñò îïÿòü íå ñàìûé ëåãêèé, ðå÷ü èäåò î êîîïåðàöèè êëåòîê. Ñòàðàþñü óïðîñòèòü êàê ìîãó, íî ïîðîé ñêàòûâàþñü â íàó÷íûé «ñêó÷íèçì». Ñïðàøèâàéòå, åñëè ÷òî íåïîíÿòíî. È ïîìíèòå, êòî óìíîæàåò ïîçíàíèÿ, óìíîæàåò ñêîðáü 🙂 Åñëè âû ãîòîâû ïîãðóçèòüñÿ â ïó÷èíû èììóíèòåòà, welcome to hell.

Òàê âûãëÿäèò êëåòêà, ïðîèçâîäÿùàÿ àíòèòåëà. Íåïîäâèæíàÿ, ìàëî íà ÷òî ðåàãèðóþùàÿ, ïðîèçâîäÿùàÿ áåëîê â áåçóìíûõ êîëè÷åñòâàõ.

Êîñòíûé ìîçã äëÿ ëèìôîöèòîâ — ýòî èõ àëüìà-ìàòåð, ìåñòî, ãäå îíè îáó÷àëèñü è ïðîõîäèëè ñòðîãèé ýêçàìåí.  êðîâü âûõîäÿò òîëüêî òå B-ëèìôîöèòû, êîòîðûå èìåþò ðàáî÷èé B-êëåòî÷íûé ðåöåïòîð (BCR) è êîòîðûå íå ðåàãèðóþò íà ñâîè áåëêè. Êîíå÷íî, ýòîò áàðüåð íå èäåàëåí, è ñêâîçü íåãî ìîãóò ïðîðâàòüñÿ äåôåêòíûå ëèìôîöèòû, ñïîñîáíûå àòàêîâàòü ñâîè òêàíè. Îäíàêî íàø îðãàíèçì ïîïûòàåòñÿ èõ îñòàíîâèòü óæå íà ïåðèôåðèè (â ëèìôîóçëàõ, ñåëåçåíêå); åñëè è òàì íå óäàñòñÿ óðåçîíèòü ãèïåðàêòèâíûõ áîéöîâ, ïîëó÷èì àóòîèììóííîå çàáîëåâàíèå.

À òåì âðåìåíåì íàø íàèâíûé ëèìôîöèò íàïðàâëÿåòñÿ ñëóæèòü èç öåíòðàëüíîãî îðãàíà èììóííîé ñèñòåìû — êðàñíîãî êîñòíîãî ìîçãà — â ðàçëè÷íûå âîåííûå ÷àñòè. Ê òàêîâûì â íàøåì òåëå îòíîñÿòñÿ ïåðèôåðè÷åñêèå îðãàíû èììóííîé ñèñòåìû (î êîòîðûõ ÿ ðàññêàçûâàë çäåñü): ëèìôàòè÷åñêèå óçëû, ñåëåçåíêà è ðàçáðîñàííàÿ ïî âñåìó îðãàíèçìó ëèìôîèäíàÿ òêàíü. Ðàññìîòðèì ïîäðîáíåå, ÷òî ïðîèñõîäèò âíóòðè ýòèõ ëèìôîèäíûõ êàçàðì.

Î áåäíîé ñåëåçåíêå çàìîëâèòå ñëîâî

Åñëè î÷åíü êîðîòêî. Ñåëåçåíêà ïåðåâàðèâàåò ñòàðûå ýðèòðîöèòû è òðîìáîöèòû, çàïàñàåòñÿ êðîâüþ íà ýêñòðåííûé ñëó÷àé è îñóùåñòâëÿåò èììóííóþ ôóíêöèþ. Ïîäðîáíåå — ÷óòü íèæå.

øòàòíîé ñèòóàöèè ìèêðîáû çàäåðæèâàþòñÿ íà óðîâíå òêàíåé, òî åñòü ïî ìåñòó ïðîíèêíîâåíèÿ (íàïðèìåð, â ãîðëå èëè â êîæå), íî åñëè îíè ïîïàëè â êðîâü, ìåñòî èõ îáåçâðåæèâàíèÿ — ñåëåçåíêà. Áîëüøóþ ÷àñòü ñåëåçåíêè ñîñòàâëÿþò êðîâÿíûå ñèíóñû — îáðàçîâàíèÿ, ãäå íàõîäèòñÿ ìíîãî ìîíîöèòîâ è ìàêðîôàãîâ. Çà êðàñíûé öâåò ýòîé ÷àñòè îðãàíà å¸ íàçûâàþò êðàñíîé ïóëüïîé. Çäåñü òàêæå íàõîäÿòñÿ èììóííûå êëåòêè ïàìÿòè, à òàêæå àêòèâíûå Ò- è B-ëèìôîöèòû. Ìàêðîôàãè ñåëåçåíêè ïîãëîùàþò ñòàðûå ýðèòðîöèòû è ïåðåðàáàòûâàþò ãåìîãëîáèí â áèëèðóáèí, êîòîðûé çàòåì ïîïàäàåò â ïå÷åíü è âõîäèò â ñîñòàâ æåë÷è.

Âîêðóã êàæäîé àðòåðèè â ñåëåçåíêå ñîñðåäîòî÷åíî ñêîïëåíèå Ò-ëèìôîöèòîâ, êîòîðûå îáðàçóþò ïîäîáèå ìóôòû. Ýòà ÷àñòü èìååò áîëåå ñâåòëûé âèä è íàçûâàåòñÿ áåëîé ïóëüïîé.  áåëîé ïóëüïå òàêæå ðàñïîëàãàþòñÿ ñêîïëåíèÿ B-ëèìôîöèòîâ, êîòîðûå ïîïàäàþò ñþäà ïîñëå îáó÷åíèÿ â êîñòíîì ìîçãå. Íà ãðàíèöå êðàñíîé è áåëîé ÷àñòåé ñåëåçåíêè ðàñïîëàãàåòñÿ êðàåâàÿ (ìàðãèíàëüíàÿ) çîíà.  ýòîé çîíå ñèäÿò B-ëèìôîöèòû êðàåâîé çîíû (î íèõ — ÷óòü äàëüøå). Ïðîöåññ àêòèâàöèè ëèìôîöèòîâ çäåñü òàêîé æå, êàê è â ëèìôàòè÷åñêèõ óçëàõ, î ÷åì ðàññêàçàíî íèæå.

Çåëåíûå øàðèêè — ýòî Ò-ëèìôîöèòû âîêðóã ñåëåç¸íî÷íûõ àðòåðèîë. Æåëòûå øàðèêè — ñêîïëåíèÿ B-ëèìôîöèòîâ; ãåðìèíàòèâíûé öåíòð — ýòî ìåñòî àêòèâíîãî äåëåíèÿ B-êëåòîê, êîòîðûå âîò-âîò íà÷íóò ñèíòåçèðîâàòü àíòèòåëà.

Èòàê, ñåëåçåíêà ôèëüòðóåò íàøó êðîâü, î÷èùàÿ å¸ îò ñòàðûõ êëåòîê è âûëàâëèâàÿ ÷óæåðîäíûå àíòèãåíû. Åñëè èíôåêöèÿ ïðîðâåòñÿ â êðîâü, èìåííî íà ñåëåçåíêó ëîæèòñÿ áðåìÿ îòâåòñòâåííîñòè ïî áîðüáå ñ çàðàæåíèåì. Ïîýòîìó âî âðåìÿ òÿæåëûõ èíôåêöèé ñåëåçåíêà óâåëè÷èâàåòñÿ â ðàçìåðàõ (ýòî ñîñòîÿíèå íàçûâàåòñÿ ñïëåíîìåãàëèÿ).

À ÷òî âíóòðè ëèìôîóçëà?

ëèìôîóçëàõ B-ëèìôîöèòû ãðóïïèðóþòñÿ â ôîëëèêóëû (óçåëêè) — ïëîòíûå ñêîïëåíèÿ B-êëåòîê. Ìåæäó íèìè âàæíî âîññåäàþò äåíäðèòíûå êëåòêè è ìàêðîôàãè.

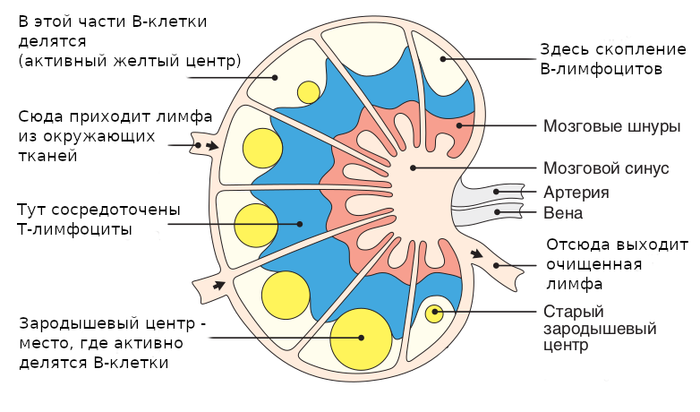

Ñõåìàòè÷åñêîå ñòðîåíèå ëèìôàòè÷åñêîãî óçëà. Óçåë äåëèòñÿ íà äîëüêè, â êàæäîé äîëüêå åñòü êîðêîâàÿ ÷àñòü (ñíàðóæè) è ìîçãîâàÿ ÷àñòü (â ãëóáèíå).  ìîçãîâîé ÷àñòè (ìîçãîâûå øíóðû è ñèíóñ) íàõîäÿòñÿ B-ëèìôîöèòû, ïðîäóöèðóþùèå àíòèòåëà (ïëàçìîöèòû).

Ôîëëèêóëÿðíûå îñòðîâêè B-êëåòîê íàõîäÿòñÿ áëèæå ê ïîâåðõíîñòè ëèìôîóçëà, à äàëüøå ñëåäóåò çîíà èç Ò-ëèìôîöèòîâ. Êñòàòè, ìèíäàëèíû (ãëàíäû) òîæå ñîñòîÿò èç ëèìôîèäíûõ ôîëëèêóëîâ, îêðóæåííûõ Ò-ëèìôîöèòàìè. Òîëüêî âîêðóã íèõ íåò îòäåëüíîé êàïñóëû, êàê ó ëèìôîóçëîâ.

Ñèíèé óçåëîê ñëåâà — ýòî è åñòü ëèìôîèäíûé ôîëëèêóë, â êîòîðîì îáèòàþò B-ëèìôîöèòû. Ñïðàâà ïîëçàþò ðàçíûå òèïû Ò-êëåòîê. Íà ãðàíèöå ôîëëèêóëà B- è Ò-ëèìôîöèòû ïëîòíî êîíòàêòèðóþò äðóã ñ äðóãîì.

Ëèìôàòè÷åñêèé óçåë — ìåñòî, ãäå êîíöåíòðèðóåòñÿ âñå òî, ÷òî ïëîõî ëåæèò â îêðóæàþùèõ ó÷àñòêàõ òêàíè. Ïëîõî ìîãóò ëåæàòü ñîáñòâåííûå ìåðòâûå èëè ïîâðåæäåííûå êëåòêè, áàêòåðèàëüíûå òîêñèíû, ÿäû, îñêîëêè âèðóñîâ (áåëêè è íóêëåèíîâûå êèñëîòû), êóñî÷êè ìèêðîáíûõ êëåòîê è ëþáîé äðóãîé ìàòåðèàë, îêàçàâøèéñÿ âî âíåêëåòî÷íîì ïðîñòðàíñòâå.

Êðîìå òîãî, â ëèìôàòè÷åñêèé óçåë ïîñòîÿííî ìèãðèðóþò äåíäðèòíûå êëåòêè èç î÷àãà âîñïàëåíèÿ. Ñ ñîáîé îíè ïðèíîñÿò îáðàáîòàííûå àíòèãåíû (â ñîñòàâå ãëàâíîãî êîìïëåêñà ãèñòîñîâìåñòèìîñòè) è ïîêàçûâàþò ýòè àíòèãåíû Ò-ëèìôîöèòàì. Åñëè Ò-ëèìôîöèòû óçíàëè àíòèãåí, òî îíè àêòèâèðóþòñÿ, ñòàíîâÿñü àêòèâíûìè êèëëåðàìè è õåëïåðàìè.

×òîáû óâåëè÷èòü âåðîÿòíîñòü âñòðå÷è ëèìôîöèòà ñî ñâîèì àíòèãåíîì, ëåéêîöèòû íåïðåñòàííî âûõîäÿò èç ëèìôîóçëîâ â êðîâü, çàòåì ïðîíèêàþò â äðóãèå ëèìôîóçëû, ïîòîì ñíîâà èõ ïîêèäàþò è ìèãðèðóþò â êðîâü. Ýòîò êðóãîâîðîò ëèìôîöèòîâ îáîçíà÷àþò òåðìèíîì ðåöèðêóëÿöèÿ. ×åðåç êàæäûé ëèìôàòè÷åñêèé óçåë çà ñóòêè ïðîõîäèò îêîëî 30 ìèëëèàðäîâ, à ÷åðåç ñåëåçåíêó — 250 ìèëëèàðäîâ ëèìôîöèòîâ. Âûøåäøèé â êðîâü ëèìôîöèò ïëàâàåò òàì îêîëî 30 ìèíóò, çàòåì ïîëçåò â íîâûé ëèìôîóçåë.

Àêòèâàöèÿ B-ëèìôîöèòîâ

Àêòèâàöèÿ B-ëèìôîöèòà îçíà÷àåò ïóòü ïðåâðàùåíèÿ îò íàèâíîé êëåòêè äî àíòèòåëîïðîäóöèðóþùåãî ïëàçìîöèòà.

Èñòîðèÿ íà÷èíàåòñÿ â òîò ìîìåíò, êîãäà B-êëåòî÷íûé ðåöåïòîð (BCR) ðàñïîçíàåò óíèêàëüíûé àíòèãåí. Êàê âû ïîìíèòå, B-êëåòî÷íûé ðåöåïòîð — ýòî ìîëåêóëà IgM íà ïîâåðõíîñòè êëåòêè. Ÿ Y-îáðàçíûå îêîí÷àíèÿ ñîäåðæàò óíèêàëüíûå îáëàñòè, ñïîñîáíûå ñâÿçàòüñÿ ñ âûïóêëîé ÷àñòüþ àíòèãåíà (ñ ýïèòîïîì). Èòàê, ñëó÷àéíûé íàèâíûé B-ëèìôîöèò ïîëçàåò â ëèìôîóçëå è âíåçàïíî âñòðå÷àåò àíòèãåí, êîòîðûé ñâÿçàëñÿ ñ B-êëåòî÷íûì ðåöåïòîðîì. Äàëåå ñþæåò ìîæåò ðàçâèâàòüñÿ ïî-ðàçíîìó, ÷òî çàâèñèò îò òèïà àíòèãåííîé ìîëåêóëû.

Äëÿ ïîëíîöåííîé àêòèâàöèè B-ëèìôîöèòà íåîáõîäèìà ïîìîùü Ò-ëèìôîöèòîâ õåëïåðîâ (î êîòîðûõ áûë ïîñò). Íî â îïðåäåëåííûõ ñèòóàöèÿõ B-ëèìôîöèò ìîæåò àêòèâèðîâàòüñÿ è áåç ïîìîùè Ò-õåëïåðîâ (Ò-íåçàâèñèìàÿ àêòèâàöèÿ). Òàêîå ìîæåò ïðîèçîéòè ïðè àêòèâàöèè îñîáûìè àíòèãåíàìè. Íàïðèìåð, åñëè ÷óæåðîäíàÿ ìîëåêóëà ñîäåðæèò íåñêîëüêî îäèíàêîâûõ ýïèòîïîâ. Òèïè÷íûì ïðåäñòàâèòåëåì òàêèõ àíòèãåíîâ ÿâëÿåòñÿ áàêòåðèàëüíàÿ ñòåíêà.

B-ëèìôîöèò àêòèâèðóåòñÿ ïðè êîíòàêòå ñ áàêòåðèàëüíîé ñòåíêîé, èìåþùåé ïîâòîðÿþùèåñÿ ýïèòîïû (îäíî èç óñëîâèé Ò-íåçàâèñèìîé àêòèâàöèè B-êëåòîê).

äàííûõ óñëîâèÿõ äîñòàòî÷íî òîëüêî àíòèãåíà äëÿ ïðîáóæäåíèÿ áîåâîãî äóõà B-êëåòêè. Ïîñëå òàêîé àêòèâàöèè B-ëèìôîöèò óòðà÷èâàåò B-êëåòî÷íûé ðåöåïòîð, íà÷èíàåò àêòèâíî äåëèòüñÿ è â äàëüíåéøåì ïðîäóöèðóåò òîëüêî èììóíîãëîáóëèíû êëàññà Ì. Ýòè ëèìôîöèòû íå ôîðìèðóþò èììóííóþ ïàìÿòü è æèâóò îò òðåõ äî ïÿòè ñóòîê.

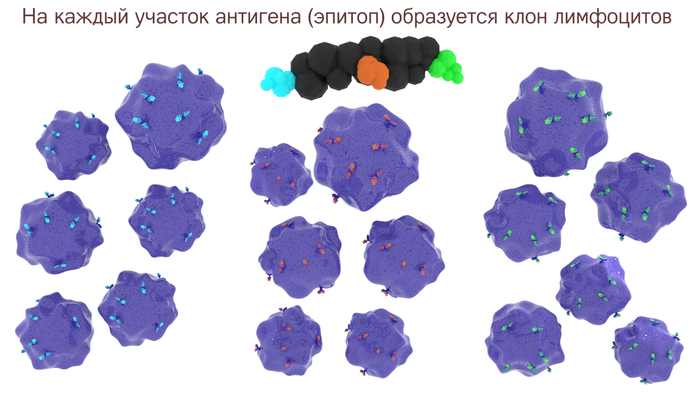

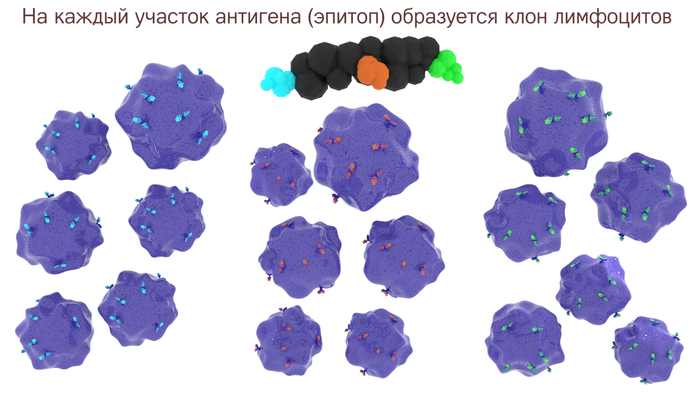

Îäíàêî áîëüøèíñòâî àíòèãåíîâ èìååò áåëêîâóþ ïðèðîäó. Òàêèå ìîëåêóëû èìåþò íåñêîëüêî ýïèòîïîâ, íî âñå îíè ðàçíûå, è íà êàæäûé ýïèòîï ïîòåíöèàëüíî ìîæåò íàéòèñü ñâîé ëèìôîöèò. Åñëè B-ëèìôîöèò ïîéìàåò òàêîé áåëêîâûé àíòèãåí, òî äëÿ ïîëíîöåííîãî ðàçâèòèÿ â àíòèòåëîïðîèçâîäÿùóþ êëåòêó åìó íåîáõîäèìà ïîìîùü Ò-ëèìôîöèòà. Ðàññìîòðèì ýòîò ïðîöåññ ïîäðîáíåå, òàê êàê îí ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì ïðè ðàçâèòèè ãóìîðàëüíîãî èììóííîãî îòâåòà.

Êîîïåðàöèÿ Ò- è B-ëèìôîöèòîâ

B-ëèìôîöèòû îòíîñÿòñÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì àíòèãåíïðåçåíòèðóþùèì êëåòêàì, òî åñòü îíè ñïîñîáíû âûõâàòûâàòü èç îêðóæàþùåãî ïðîñòðàíñòâà ÷óæåðîäíûå âåùåñòâà è ïåðåðàáàòûâàòü èõ âíóòðè ñåáÿ îñîáûì îáðàçîì. Ïåðåðàáîòàííûé àíòèãåí âûñòàâëÿåòñÿ íà ïîâåðõíîñòè êëåòêè ñ ïîìîùüþ ãëàâíîãî êîìïëåêñà ãèñòîñîâìåñòèìîñòè (MHC, main histocompatibility complex). MHC íóæåí äëÿ Ò-ëèìôîöèòîâ, òàê êàê îíè íå óìåþò ïðîñòî òàê ðàñïîçíàâàòü àíòèãåí, èì îáÿçàòåëüíî íóæåí àíòèãåí â ñîñòàâå MHC.

Èòàê, âîîðóæåííûå ýòîé èíôîðìàöèåé, ïîñìîòðèì íà B-ëèìôîöèò, êîòîðûé ñ ïîìîùüþ B-êëåòî÷íîãî ðåöåïòîðà (IgM) íàøåë è ñâÿçàë íåêèé àíòèãåí. Ëèìôîöèò ïðîãëàòûâàåò êîìïëåêñ àíòèãåí-àíòèòåëî è ïåðåâàðèâàåò åãî âíóòðè ñåáÿ. ×àñòü àíòèãåíà îí âûñòàâëÿåò íà ñâîþ ïîâåðõíîñòü â ñîñòàâå MHC ìîëåêóëû.

Ïðè ñâÿçûâàíèè B-êëåòî÷íîãî ðåöåïòîðà è àíòèãåíà B-ëèìôîöèò ïîãëîùàåò àíòèãåí-àíòèòåëî êîìïëåêñ. Âíóòðè ñïåöèàëüíîãî ïóçûðüêà ïðîèñõîäèò ðàñùåïëåíèå àíòèãåíà íà áîëåå ìåëêèå ÷àñòè. Çàòåì ÷àñòü àíòèãåíà âûíîñèòñÿ íà ïîâåðõíîñòü êëåòêè â ñîñòàâå ãëàâíîãî êîìïëåêñà ãèñòîñîâìåñòèìîñòè.

ëèìôàòè÷åñêîì óçëå Ò- è B-ëèìôîöèòû ïëîòíî êîíòàêòèðóþò äðóã ñ äðóãîì (â ìåñòàõ ìåæäó ôîëëèêóëàìè). Ãäå-òî íåïîäàëåêó îêàæåòñÿ T-ëèìôîöèò õåëïåð, ó êîòîðîãî åñòü Ò-êëåòî÷íûé ðåöåïòîð (TCR). Íàïîìíþ, ÷òî TCR, ïîäîáíî àíòèòåëó, îáëàäàåò ñïîñîáíîñòüþ ñâÿçûâàòüñÿ òîëüêî ñ îãðàíè÷åííûì êðóãîì àíòèãåíîâ.  êîíöå êîíöîâ, T-õåëïåð ñ óíèêàëüíûì ðåöåïòîðîì ñâÿæåòñÿ ñ òåì àíòèãåíîì, êîòîðûé B-ëèìôîöèò ëþáåçíî ïðåäîñòàâèë íà ñâîåé ïîâåðõíîñòè.

Îáðàçóåòñÿ ïëîòíûé êîíòàêò ìåæäó äâóìÿ êëåòêàìè, êîòîðûé íàçûâàåòñÿ èììóííûì ñèíàïñîì. Ò-õåëïåð íà÷èíàåò âûäåëÿòü ðàçëè÷íûå âåùåñòâà (â îñíîâíîì, èíòåðëåéêèí-4), êîòîðûå îêîí÷àòåëüíî àêòèâèðóþò B-ëèìôîöèò. Àêòèâàöèÿ ëèìôîöèòà îçíà÷àåò, ÷òî íåêîòîðûå äðåìàâøèå ãåíû íà÷èíàþò ðàáîòàòü, êëåòêà ïðîäóöèðóåò áèîëîãè÷åñêèå âåùåñòâà, êîòîðûå è îïðåäåëÿþò å¸ äàëüíåéøåå ïîâåäåíèå.

Æåëòûé T-õåëïåð âñòðå÷àåòñÿ ñ B-ëèìôîöèòîì è ñâÿçûâàåòñÿ ñâîèì óíèêàëüíûì T-êëåòî÷íûì ðåöåïòîðîì ñ àíòèãåíîì â ñîñòàâå MHC B-êëåòêè. Êîíå÷íî, íà êàðòèíêå ìû âèäèì òîëüêî äâå êëåòêè (ñëåâà çàñâåòèëñÿ åùå îäèí B-ëèìôîöèò), íî, íà ñàìîì äåëå, èõ òàì äåñÿòêè òûñÿ÷. Îíè êîíòàêòèðóþò, òðóòñÿ äðóã î äðóãà, ïðîâåðÿÿ, íåò ëè òàì ïîäõîäÿùåãî àíòèãåíà. Àíòèãåíû òîæå íå áûâàþò â åäèíè÷íûõ êîëè÷åñòâàõ, ýòî òûñÿ÷è è äåñÿòêè òûñÿ÷ ìîëåêóë.

Êîíòàêò ìåæäó T-õåëïåðîì è B-ëèìôîöèòîì ìîæåò è íå ïðîèñõîäèòü, åñëè íàõîäÿùèéñÿ íåïîäàëåêó T-ëèìôîöèò óæå ðàñïîçíàë àíòèãåí, êîòîðûé åìó ïðåäîñòàâèëà äåíäðèòíàÿ êëåòêà.  òàêîì ñëó÷àå àêòèâèðîâàííûé Ò-õåëïåð íà÷íåò âûäåëÿòü âåùåñòâà, êîòîðûå ïîìîãóò B-ëèìôîöèòó îêîí÷àòåëüíî àêòèâèðîâàòüñÿ.

B-ëèìôîöèò ïðîäâèãàåòñÿ â ãëóáü ôîëëèêóëà, ãäå êëåòêè-ïîìîùíèêè, âî-ïåðâûõ, áóäóò óäåðæèâàòü åãî íà ìåñòå, à, âî-âòîðûõ, áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü åãî äàëüíåéøåìó ðàçâèòèþ. Âíóòðè ôîëëèêóëà ïîÿâëÿåòñÿ î÷àæîê, ãäå ïðîèñõîäèò èíòåíñèâíîå äåëåíèå àêòèâèðîâàííîãî B-ëèìôîöèòà. Òàêîé î÷àã íàçûâàåòñÿ ãåðìèíàòèâíûì öåíòðîì (ëàò. germinis — ðîñòîê), à ñàì ôîëëèêóë íàçûâàåòñÿ âòîðè÷íûì.

Àêòèâèðîâàííûé B-ëèìôîöèò ïîëçåò â ôîëëèêóë.

Êàê B-ëèìôîöèòû ñòàíîâÿòñÿ åù¸ êðó÷å.

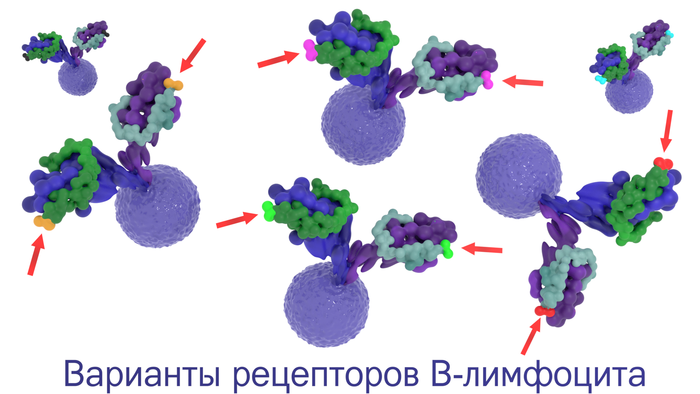

ß âåäü óæå ïèñàë, íàñêîëüêî óíèêàëüíûå B-êëåòî÷íûå ðåöåïòîðû è àíòèòåëà? À òàêæå, êàæåòñÿ, ÿ ðàññêàçûâàë, áëàãîäàðÿ êàêèì ïðîöåññàì ïîëó÷àåòñÿ ýòà óíèêàëüíîñòü. Íî íà ýòîì èñòîðèÿ óíèêàëüíîñòè íå çàêàí÷èâàåòñÿ. Îêàçûâàåòñÿ, âî âðåìÿ äåëåíèÿ ëèìôîöèòîâ â ãåðìèíàòèâíîì öåíòðå ôîëëèêóëà çàïëàíèðîâàííî óâåëè÷èâàåòñÿ ÷àñòîòà ìóòàöèé. Ýòî íàçûâàåòñÿ ñîìàòè÷åñêèì ãèïåðìóòàãåíåçîì è îçíà÷àåò, ÷òî ÷àñòîòà ìóòàöèé â ãåíàõ, îòâå÷àþùèõ çà àíòèòåëà, óâåëè÷èâàåòñÿ âî ìíîãî ðàç (íà 4 — 6 ïîðÿäêîâ). Ýòî òî÷å÷íûå ìóòàöèè, òî åñòü, ãðóáî ãîâîðÿ, â êîíå÷íîì áåëêå èçìåíÿåòñÿ îäíà ìîëåêóëà.  ðåçóëüòàòå ýòîãî ïîëó÷àåòñÿ ìíîãî-ìíîãî âàðèàíòîâ ëèìôîöèòîâ ñ ÷óòü èçìåíåííûìè B-êëåòî÷íûìè ðåöåïòîðàìè. Òåïåðü èç ýòîãî îáèëèÿ ìóòàíòîâ íóæíî âûáðàòü òå, êîòîðûå ìàêñèìàëüíî ñèëüíî (ñ âûñîêîé àôôèííîñòüþ) ñâÿæóòñÿ ñ àíòèãåíîì. Íà êàðòèíêå íèæå ÿ ïîïûòàëñÿ ïîêàçàòü íåñêîëüêî ëèìôîöèòîâ ñ ÷óòü-÷óòü îòëè÷àþùèìèñÿ ðåöåïòîðàìè.

ôîëëèêóëàõ ëèìôàòè÷åñêèõ óçëîâ ïðèñóòñòâóþò ôîëëèêóëÿðíûå äåíäðèòíûå êëåòêè, êîòîðûå ïîìîãàþò B-ëèìôîöèòàì â èõ ðàçâèòèè. Êðîìå òîãî, ýòè êëåòêè ñïîñîáíû äîëãî óäåðæèâàòü àíòèãåíû, êîòîðûå âûçâàëè àêòèâàöèþ B-ëèìôîöèòà. Ýòèõ àíòèãåíîâ íåìíîãî, íà âñåõ ëèìôîöèòîâ íå õâàòèò. Ïîýòîìó ìåæäó äåëÿùèìèñÿ B-ëèìôîöèòàìè ñ ðàçíûìè âàðèàíòàìè B-êëåòî÷íûõ ðåöåïòîðîâ âîçíèêàåò ñåðüåçíàÿ êîíêóðåíöèÿ. Êàæäûé ñîëäàò ðâåòñÿ â áîé, íî íà äåëî ïîéäóò òîëüêî ëó÷øèå. Òå ëèìôîöèòû, êîòîðûå íå ñìîãëè ñâÿçàòüñÿ èëè ñëàáî ñâÿçàëèñü ñ àíòèãåíîì, óìèðàþò (èõ ïîòîì ñúåäàþò ìàêðîôàãè). Òàêèõ ïîãèáøèõ êëåòîê — áîëüøèíñòâî. Îäíàêî íåêîòîðûå B-êëåòêè ïîëó÷àþò ðåöåïòîð, êîòîðûé ìàêñèìàëüíî ñèëüíî (ñ âûñîêîé àôôèííîñòüþ) ñâÿçûâàåòñÿ ñ àíòèãåíîì. Ñèëà ñâÿçè, àôôèííîñòü, ïðè ýòîì âîçðàñòàåò, ïðèìåðíî, â ñòî ðàç ïî ñðàâíåíèþ ñ îðèãèíàëüíûì (íà÷àëüíûì) âàðèàíòîì ðåöåïòîðà. Ýòîò ïðîöåññ íàçûâàþò ñîçðåâàíèåì àôôèííîñòè. Êðîìå òîãî, âî âðåìÿ ýòîãî ñîçðåâàíèÿ ïðîèñõîäèò ïåðåêëþ÷åíèå êëàññà èììóíîãëîáóëèíîâ: IgM ìåíÿåòñÿ íà IgG, IgE èëè IgA. B-ëèìôîöèòû ñî ñ÷àñòëèâûì ðåöåïòîðîì íà÷èíàþò ìíîãîêðàòíî äåëèòüñÿ, äàâàÿ æèçíü êëåòêàì-ïîòîìêàì, êîòîðûå áóäóò ïðîäóöèðîâàòü àíòèòåëà. Âîò òàêîé íåáîëüøîé åñòåñòâåííûé îòáîð â íàøåì îðãàíèçìå.

Äåíäðèòíàÿ êëåòêà (ñ îòðîñòêàìè) óäåðæèâàåò íà ñâîåé ïîâåðõíîñòè àíòèãåíû. Àêòèâèðîâàííûé ëèìôîöèò íà÷èíàåò äåëèòüñÿ, îáðàçóÿ ìíîæåñòâî ïîòîìêîâ ñ ÷óòü ðàçëè÷àþùèìèñÿ B-êëåòî÷íûìè ðåöåïòîðàìè. Òå êëåòêè, êîòîðûå ñìîãëè êîíêóðåíòíî ñâÿçàòüñÿ ñ àíòèãåíîì, ïîëó÷àþò ñèãíàë ê ðàçìíîæåíèþ. Òàê ïîëó÷àåòñÿ êëîíàëüíàÿ ëèíèÿ B-ëèìôîöèòîâ.

Âûæèâøèå B-ëèìôîöèòû ñ âûñîêîé àôôèííîñòüþ ìíîãîêðàòíî äåëÿòñÿ, îáðàçóÿ êëîí B-ëèìôîöèòîâ. Êëîí — ýòî ìíîæåñòâî êëåòîê, ÿâëÿþùèåñÿ èäåíòè÷íûìè ïîòîìêàìè îò îäíîé ðîäèòåëüñêîé êëåòêè. Òàê êàê àíòèãåíû â áîëüøèíñòâå ñâî¸ì èìåþò íåñêîëüêî ðàçíûõ ýïèòîïîâ, òî íà êàæäûé ýïèòîï íàéäåòñÿ ñâîé B-ëèìôîöèò. È êàæäûé òàêîé ëèìôîöèò äàñò ñâî¸ ïîòîìñòâî êëåòîê — êëîíàëüíóþ ëèíèþ. Àíòèòåëà ê îäíîìó àíòèãåíó, íî îò ðàçíûõ êëîíîâ B-ëèìôîöèòîâ íàçûâàþò ìóëüòèêëîíàëüíûìè àíòèòåëàìè.

Ïîñëå ñåðèè òðàíñôîðìàöèé B-ëèìôîöèòû ïðîäâèãàþòñÿ ê âûõîäó èç ëèìôàòè÷åñêîãî óçëà. ×àñòü ëèìôîöèòîâ îñòàíåòñÿ çäåñü æå, â ëèìôîóçëå èëè ñåëåçåíêå, ïîëîâèíà âûéäåò â êðîâü è îñÿäåò â êîñòíîì ìîçãå, îñòàâøàÿñÿ ÷àñòü ìèãðèðóåò â ñëèçèñòûå îáîëî÷êè.

êîíöå ñîçðåâàíèÿ àêòèâèðîâàííûå B-ëèìôîöèòû ïðåâðàùàþòñÿ â ïëàçìàòè÷åñêèå êëåòêè èëè ïëàçìîöèòû. Ýòî êðóïíûå ìàòåðûå êëåòêè, ïðèìåðíî, â äâà ðàçà áîëüøå ñâîèõ ïðåäøåñòâåííèêîâ. Îíè óòðà÷èâàþò B-êëåòî÷íûé ðåöåïòîð è âîîáùå ñëàáî ðåàãèðóþò íà îêðóæàþùåå. Òåïåðü ó íèõ åñòü îäíà çàäà÷à — ïðîäóöèðîâàòü àíòèòåëà. Ïëàçìîöèòû óòðà÷èâàþò ñâîé óíèêàëüíûé B-êëåòî÷íûé ðåöåïòîð è íà åãî îñíîâå íà÷èíàþò ñèíòåçèðîâàòü àíòèòåëà. Âñÿ àêòèâíîñòü êëåòêè íàïðàâëåíà íà ïðîèçâîäñòâî áåëêîâ — èììóíîãëîáóëèíîâ. Ïëàçìàòè÷åñêèå êëåòêè, ðàñïîëàãàþùèåñÿ â ëèìôîóçëàõ è ñåëåç¸íêå, æèâóò îò 4 äî 7 íåäåëü. Ïëàçìîöèòû, ïîñåëèâøèåñÿ â êîñòíîì ìîçãå, ìîãóò æèòü äåñÿòêè ëåò è âîîáùå âñþ æèçíü, è âñå ýòî âðåìÿ áóäóò ïîòèõîíüêó ïðîèçâîäèòü ñïåöèôè÷åñêèå àíòèòåëà (íàïðèìåð, IgG ïðîòèâ êîðè).

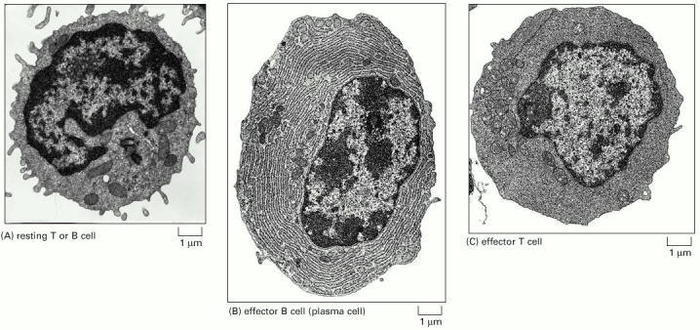

Ñëåâà ïîêàçàí íàèâíûé Ò- èëè B-ëèìôîöèò — îíè ïðàêòè÷åñêè íå ðàçëè÷èìû. Ïîñåðåäèíå èçîáðàæåíà ýôôåêòîðíàÿ B-êëåòêà (ïëàçìîöèò). Âñÿ îáëàñòü öèòîïëàçìû ïëàçìîöèòà çàíÿòà ýíäîïëàçìàòè÷åñêèì ðåòèêóëóìîì — ñåòüþ îðãàíåëë, ñèíòåçèðóþùèõ áåëîê. Ñïðàâà èçîáðàæåí T-êèëëåð èëè T-õåëïåð (ïðîèñõîäÿò èç íàèâíûõ Ò-ëèìôîöèòîâ).

×àñòü àêòèâèðîâàííûõ ëèìôîöèòîâ ïðåâðàùàåòñÿ â B-êëåòêè ïàìÿòè. Îíè íå ïðîäóöèðóþò àíòèòåëà, à æäóò ïîâòîðíîãî ñòîëêíîâåíèÿ ñ âðàãîì.  äàëüíåéøåì, åñëè â îðãàíèçì ñíîâà ïîïàäåò òîò æå ñàìûé àíòèãåí, B-êëåòêè áûñòðî äèôôåðåíöèðóþòñÿ â ïëàçìîöèòû è íà÷èíàþò ïðîèçâîäèòü àíòèòåëà â áîëüøîì êîëè÷åñòâå. Íî èììóííîé ïàìÿòè ÿ ñîáèðàþñü ïîñâÿòèòü îòäåëüíûé ïîñò.

Åù¸ ñîâñåì ÷óòü-÷óòü î B-ëèìôîöèòàõ.

B-êëåòêè, ïîäîáíî Ò-ëèìôîöèòàì, òîæå áûâàþò íåñêîëüêèõ âèäîâ (ñóáïîïóëÿöèé). Âûäåëÿþò òàêèå Â-êëåòêè: Â1, Â2 è Â êëåòêè ìàðãèíàëüíîé çîíû (MZB, Marginal Zone B-cell).

Î B2-êëåòêàõ âû òîëüêî ÷òî ïðî÷èòàëè ïîñò. B2-ëèìôîöèòû âîâëåêàþòñÿ â èììóííûé îòâåò è ïðîäóöèðóþò ñïåöèôè÷åñêèå àíòèòåëà ê êîíêðåòíîìó àíòèãåíó.

B1 êëåòêè ìåíåå ñïåöèôè÷íû, èõ ìíîãî â ñëèçèñòûõ îáîëî÷êàõ, â ïëåâðå, êèøå÷íèêå è ñåëåç¸íêå. Ýòè êëåòêè ìîãóò äîëãî æèòü â îðãàíèçìå, ïåðèîäè÷åñêè äàâàÿ ïîòîìñòâî áåç âñÿêîé äîïîëíèòåëüíîé ñòèìóëÿöèè. Èì íå íóæåí àíòèãåí, ÷òîáû íà÷àòü ïðîäóöèðîâàòü àíòèòåëà.  îñíîâíîì, îíè ïðîèçâîäÿò íèçêîñïåöèôè÷íûå àíòèòåëà IgM è IgA, ñïîñîáíûå ñâÿçûâàòüñÿ ñî ìíîãèìè àíòèãåíàìè. Ïðåäíàçíà÷åíèå B1-ëèìôîöèòîâ — áûñòðûé îòâåò íà øèðîêî ðàñïðîñòðàí¸ííûõ âðàãîâ (â îñíîâíîì, ýòî áàêòåðèè). Èìåííî ýòè ëèìôîöèòû ïðîèçâîäÿò IgM, êîòîðûé â íîðìå âñåãäà ïðèñóòñòâóåò â êðîâè. Òàêæå ýòè êëåòêè ïðîèçâîäÿò IgG, õîòÿ è ñ íåâûñîêîé àôôèííîñòüþ. Òàêèå èììóíîãëîáóëèíû, êîòîðûå ïîñòîÿííî âûðàáàòûâàþòñÿ â îðãàíèçìå áåç âíåøíåãî àíòèãåíà, íàçûâàþò åñòåñòâåííûìè àíòèòåëàìè. Åñòåñòâåííûå àíòèòåëà ñàìûìè ïåðâûìè ìîãóò ñâÿçûâàòü âèðóñû ãðèïïà è äàæå ÂÈ× (íå âåðèòå? — âîò ñòàòüÿ).

MZB èëè êëåòêè ìàðãèíàëüíîé çîíû ðàñïîëàãàþòñÿ â îäíîèìåííîé ÷àñòè ñåëåç¸íêè (ïîìíèòå, ìåñòî íà ãðàíèöå êðàñíîé è áåëîé ïóëüïû?) Îíè î÷åíü ïîõîæè íà B1-êëåòêè. MZB ñëåäÿò çà àíòèãåíàìè êðîâè è ïðîèçâîäÿò òîëüêî IgM. Èõ àíòèòåëà íå îñîáî ñïåöèôè÷íûå, çàòî ñðàáàòûâàþò â ñàìîì íà÷àëå èíôåêöèè, ÷òîáû õîòü êàê-òî çàäåðæàòü âðàãà — äî òîé ïîðû, êîãäà ïîäîñïåþò B2-ëèìôîöèòû.

Ñàëþòóþ âñåì, êòî äî÷èòàë äî êîíöà. Èììóíèòåò íå ñàìàÿ ëåãêàÿ òåìà, è ÷åì áëèæå ìû ïîäáèðàåìñÿ ê ïîëíîé êàðòèíå, òåì ñòàíîâèòñÿ ñëîæíåå. Íàäåþñü, ñìîãó ïðîâåñòè âàñ ñêâîçü òåðíèè ñëîæíîñòåé ê çâåçäàì ïîçíàíèÿ 🙂 ß ñîáèðàþñü ñäåëàòü íåáîëüøîé ïåðåðûâ, íî íà ýòîé òåìå èììóíèòåò åù¸ íå èñ÷åðïàí. Âåðíóñü ïîñëå îòïóñêà. Âñåì îòëè÷íîãî íàñòðîåíèÿ è äîëãîæèâóùèõ ïëàçìîöèòîâ!