От чего может быть воспаление кишечника энтерит

Здравствуйте уважаемые читатели! Я надеюсь эта статья поможет вам если нужно в будущем, но лучше всего {Обращайтесь к врачу}. Будьте здоровы;

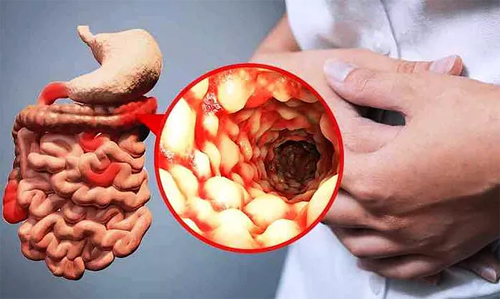

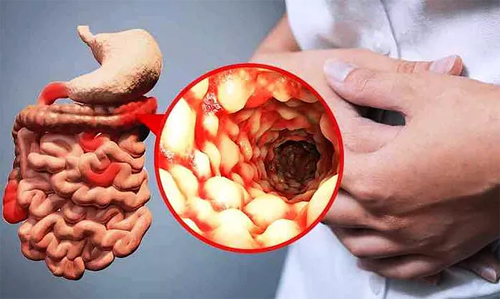

Строение кишечника

Кишечник человека – это самый длинный его орган, состоящий из множества отделов. Соответственно патологические процессы, в том числе, и воспаления кишечника, могут происходить в любой его части.

Первый отдел кишечника, начинающийся после желудка – это тонкий кишечник или тонкая кишка. В этом отделе происходит расщепление биологических полимеров на мономерные соединения, которые может усвоить организм – жирные кислоты, аминокислоты и моносахариды. Всасывание данных веществ в кровь также происходит в тонкой кишке. Тонкий кишечник делится на три основные части – двенадцатиперстная кишка, тощая кишка и подвздошная кишка. Воспаление тонкой кишки в целом носит название энтерита, воспаление подвздошной кишки – илеита, двенадцатиперстной кишки – дуоденита.

Толстым кишечником или толстой кишкой называется отдел, начинающийся после тонкого и оканчивающийся анальным отверстием. Назначение этого отдела – сбор непереваренных остатков пищи из тонкой кишки и вывод их наружу. Кроме того, в толстой кишке всасываются в кровь вода, электролиты и некоторые витамины.

Толстый кишечник имеет в своем составе несколько элементов:

- слепая кишка,

- ободочная кишка,

- сигмовидная кишка,

- прямая кишка,

- червеобразный отросток (аппендикс).

Воспаление прямой кишки называется проктитом, сигмовидной – сигмоидитом, слепой кишки – тифлитом, аппендикса – аппендицитом.

Энтерит

Энтерит, или воспаление тонкого кишечника – одно из наиболее часто встречающихся воспалительных заболеваний ЖКТ. Энтерит нередко сопровождает такие острые инфекционные болезни, как брюшной тиф, холера, энтеровирусная инфекция, сальмонеллез. Кроме того энтерит возможен при гепатите, холецистите, панкреатите, язвенной болезни желудка. Хронический энтерит редко является первичным заболеванием. Обострения чаще всего происходят на фоне нарушений диеты или употребления алкоголя. Однако нередко воспаление распространяется и на другие отделы ЖКТ, и возникают такие заболевания, как гастроэнтерит и энтероколит.

Колит

Колит – это воспаление толстого кишечника. Причиной острого воспаления толстого кишечника чаще всего является инфекция, например, дизентерия или пищевое отравление. Хроническое воспаление отделов толстого кишечника может вызываться аутоиммунными процессами, нарушениями кровообращения или дисбактериозом, гастритом, энтеритом, панкреатитом, неправильным питанием. Иногда причиной воспаления толстого кишечника является механическая травматизация (например, из-за злоупотребления клизмами). Далеко не всегда встречается воспаление всей поверхности толстой кишки. Обычно поражается определенный ее отдел – прямая, слепая, сигмовидная или ободочная кишка.

Причины воспаления кишечника

Причины воспалительных заболеваний могут быть различными. Знание этиологической природы заболевания во многом предопределяет стратегию его лечения, ведь во многих случаях для исцеления достаточно убрать вызвавшую его причину.

Какие факторы наиболее часто влияют на возникновение воспалительных болезней кишечника:

- бактериальные (реже вирусные) инфекции;

- поражение многоклеточными паразитами – гельминтами;

- злоупотребление лекарственными препаратами, например антибиотиками;

- аутоиммунные болезни, например, болезнь Крона;

- длительные нарушения диеты;

- отравления токсичными веществами;

- радиационное облучение;

- нарушение кровообращения ;

- прочие болезни ЖКТ – гастрит, панкреатит, холецистит, дискинезия желчевыводящих путей, гепатит;

- лишний вес, гиподинамия;

- стрессы;

- гипотиреоз;

- воспаления мочевого пузыря, простаты.

У некоторых воспалительных процессов в кишечнике, например, у неспецифического язвенного колита этиология остается неясной. В некоторых случаях на возникновение воспалений кишечника влияют генетические и наследственные факторы, хотя этот фактор, скорее всего, нельзя назвать решающим.

Женщины и мужчины страдают воспалительными болезнями кишечника приблизительно с одинаковой частотой.

Бактериальные инфекции, как причина воспалений кишечника

В большинстве случаев болезнетворные бактерии становятся непосредственной причиной инфекционного колита. Связано это с тем, что по какой-то причине снижается количество нормальной микрофлоры толстой кишки. Однако, как говорится, свято место пусто не бывает. И в результате в кишке поселяются различные патогенные микроорганизмы – стафилококки, стрептококки, сальмонеллы и кишечная палочка. Выделяемые ими токсины приводят к повреждению слизистой оболочки. В двенадцатиперстной кишке причиной воспаления слизистой оболочки может являться размножение бактерий вида хеликобактер пилори.

Симптомы

Воспаление кишечника редко наблюдается по всей его длине, как правило, страдает один из его отделов. Поэтому симптомы различных типов воспалений могут отличаться. Также различают хронические и острые формы болезней, имеющие свой характерный набор признаков. Острой формой называется такая форма, при которой негативные симптомы наблюдается не дольше, чем в течение 1 месяца. А симптомы хронических форм обычно могут наблюдаться у человека в течение многих месяцев, а то и лет.

Симптомы энтерита

При энтерите характерны такие симптомы, как диарея, возникающая в основном после еды, обильный и частый (до 20 раз в сутки) жидкий или вязкий стул, содержащий много непереваренных частиц пищи. Характерный симптом при энтерите – тупые тянущие боли в области пупка или в правом подвздошье. Иногда боли могут принимать характер колик. Симптомами энтерита могут являться также потеря веса, слабость, анемия, сухость кожи, ломкость ногтей, выпадение волос. Эти явления происходят из-за того, что питательные вещества не полностью усваиваются в тонкой кишке. Нередкий симптом энтерита у женщин – нарушения менструального цикла. Среди симптомов острой формы энтерита – повышение температуры, головная боль.

Симптомы колита

При хроническом колите характерно наличие таких симптомов, как тупые боли, локализованные вдоль линии, по которой располагается толстая кишка – это передняя стенка нижней половины живота. Боли могут усиливаться как в результате погрешностей в диете, так и в результате механических воздействий, например, после поездки в транспорте. Однако столь четкой временной зависимости болей от приема пищи, как при энтерите, при колите не наблюдается.

Также среди симптомов обычны нарушения стула и метеоризм, тошнота, отсутствие аппетита. Характерный симптом язвенного колита – диарея, сочетающаяся с запорами. Стул при колите обычно жидкий, однако объем каловых масс при этом невелик. Однако может наблюдаться и запор. Симптоматика при обострении включает также острые боли в животе, кровь и слизь в стуле, ложные позывы на дефекацию, повышение температуры, слабость и недомогание.

Диагностика воспалений

Чтобы лечение было бы успешным, сначала необходимо установить причину болезни. При диагностике нужно не только определить ее разновидность и этиологию, но и отделить воспалительный процесс в кишечнике от прочих недугов желудочно-кишечного тракта, например, опухолей, холецистита и панкреатита, дискинезии желчевыводящих путей, синдрома раздраженного кишечника. У женщин под воспалительные процессы в кишечнике нередко маскируются чисто женские недуги, например, аднексит.

При установке диагноза врач, в первую очередь, спрашивает больного о его симптомах, проводит пальпацию нижней части живота. Для диагностики нижних отделов кишечника используются такие методы, как колоноскопия (эндоскопическое исследование всей толстой кишки) или ректороманоскопия (эндоскопическое исследование прямой и сигмовидной кишок). Могут использоваться и эндоскопические методы и для исследования внутренней поверхности верхней части кишечника. Например, метод фиброэзофагогастродуоденоскопии, при котором через рот вводится специальный зонд, применяется для исследования желудка и двенадцатиперстной кишки.

Чрезвычайно полезной во многих случаях является копрограмма – метод, позволяющий по структуре испражнений определить отдел, в котором развивается патологический процесс. Также применяется бактериологический анализ кала, который позволяет определить структуру микрофлоры толстой кишки.

Также очень полезным при постановке диагноза является анализ крови. Высокий уровень лейкоцитов и СОЭ в крови обычно указывает на наличие воспалительного процесса.

Лечение

Лечение зависит от разновидности болезни. В большинстве случаев при воспалительных процессах кишечника лечение консервативное. При этом основными методами являются лекарственные средства и диета.

Если заболевание вызвано бактериями, то лечение осуществляется при помощи антибиотиков, если глистной инвазией – то антигельминтными препаратами. Для снятия воспаления могут назначаться кортикостероидные противовоспалительные средства, например, преднизолон.

В том случае, если воспаление вызвано аутоиммунными болезнями, лечение проводится при помощи лекарственных средств-иммуносупрессоров.

Для восстановления полезной микрофлоры используются препараты–пробиотики (Линекс, Бифидумбактерин), для очистки от шлаков – энтеросорбенты (активированный уголь, Смекта, Полисорб, Энтеросгель). При симптомах, свидетельствующих о недостатке ферментов поджелудочной железы, показано применение лекарств, содержащих пищеварительные ферменты – Мезим, Фестал, Креон, при спазмах – спазмолитиков (дротаверин, папаверин). Для лечения метеоризма используются пеногасители (Эспумизан). При диарее симптоматическое лечение включает препараты, снижающие перистальтику кишечника (лоперамид), при запорах – слабительные средства различных классов (экстракт сенны, препараты целлюлозы).

Лечение воспалений в хронической форме может проводиться и при помощи средств народной медицины, растительных препаратов, обладающих вяжущим и противовоспалительным действием, например, отваров коры дуба, ромашки, зверобоя.

При лечении, однако, следует иметь в виду, что любые медикаменты имеют свои противопоказания и побочные действия. Так, лечение противовоспалительными гормональными препаратами нельзя осуществлять дольше, чем в течение 5 дней, а слабительные средства противопоказаны при кровотечениях и геморрое.

Энтерит – это изменение морфологии и функциональных способностей тонкой кишки воспалительного и невоспалительного генеза. Острое заболевание, особенно инфекционного происхождения, протекает быстро и без серьезных последствий. Хроническое поражение тонкой кишки приводит к тяжелым нарушениям всех видов обмена веществ (минерального, липидного, углеводного, белкового), существенно снижает качество жизни больного.

Классификация

В основе классификации этого заболевания лежат несколько принципов:

- преимущественная локализация патологического процесса;

- предположительная причина заболевания;

- характер происходящих морфологических и функциональных изменений;

- степень тяжести состояния больного;

- фаза болезни (ремиссии или обострения).

По течению

- острый энтерит (продолжительность менее 3 месяцев);

- хронический энтерит (продолжительность клинической симптоматики превышает 6 месяцев).

По локализации

В некоторых случаях представляется возможным определить преимущественную локализацию патологического процесса:

- дуоденит (поражение двенадцатиперстной кишки);

- еюнит (изменения тощей кишки);

- илеит (патология подвздошной кишки).

По причине, вызвавшей заболевания

Наиболее важной составляющей классификации является этиология энтерита, то есть причины, спровоцировавшая развитие клинической симптоматики:

-

паразитарный (амебиаз, лямблиоз, балантидиаз);

паразитарный (амебиаз, лямблиоз, балантидиаз); - инфекционный (сальмонеллез, шигеллез, стафилококковый, парвовирусный, коронавирусный);

- токсический (воздействие свинца, цинка, ртути, фосфора, мышьяка);

- медикаментозный (длительный прием НПВС, антибиотиков, цитостатиков);

- алиментарный (длительное несбалансированное питание);

- радиационный;

- после перенесенных оперативных вмешательств на кишечнике;

- как результат врожденных или приобретенных аномалий строения кишечника (короткая тонкая кишка, недостаточность илеоцекального клапана);

- вторичные (на фоне ишемической болезни сердца, системные болезни соединительной ткани).

По одновременному поражению других отделов кишечника

Нередко отмечается сочетанное поражение пищеварительного канала, то есть поражение не только тонкой кишки, но и толстой. В соответствии с локализацией патологического процесса выделяют:

- гастроэнтерит (изменения внутри желудка и кишечника);

- энтероколит (сочетанное поражение тонкой и толстой кишки).

Вопросы классификации энтерита важны, так как в лечении различных видов этого заболевания применяется строго определенная лечебная тактика.

Симптомы

Клиническая симптоматика острого и хронического энтерита существенно отличается не только продолжительностью, но и выраженностью метаболических нарушений.

Признаки острого энтерита

Как правило, острый энтерит имеет инфекционную этиологию, поэтому отмечаются все типичные признаки кишечной инфекции:

- повышение температуры тела, иногда до 39 °С;

- общая слабость, сонливость, отсутствие аппетита;

- мучительная тошнота, эпизоды повторной рвоты;

- боли в животе разлитого характера или вокруг пупка;

- болевые ощущения спастического характера;

- диарея водянистого характера, объем каловых масс значителен, патологические примеси (кровь, гной, слизь), как правило, отсутствуют;

- развитие симптомов болезни бурное, связано с употреблением недоброкачественной еды или нарушением санитарно-гигиенических правил.

Острый энтерит при своевременном обращении к доктору и адекватном лечении заканчивается благополучно. Осложнения с наибольшей вероятностью развиваются у маленьких детей (первые 3 года жизни), пациентов с хронической патологией сердца и эндокринной системы. Иногда возможно затяжное течение заболевания, формирование дисбактериоза кишечника.

Признаки хронического энтерита

Хронический энтерит характеризуется периодами ухудшения состояния больного (обострение) и улучшения (ремиссия). В клинической картине доминируют не воспалительные, а дистрофические процессы (атрофия слизистой кишечника), нарушения процессов всасывания (мальабсорбция) и переваривания (мальдигестия), недостаточность одного или нескольких ферментов.

Локальные признаки (кишечные проявления)

Клинические признаки хронического энтерита уместно разделить на локальные и общие. Среди локальных отмечают:

- расстройства стула в виде частой водянистой диареи;

- каловые массы жидкие, желтого цвета с участками непереваренных мышечных волокон или сероватого оттенка с участками жира;

- увеличение количества дефекаций 4-20 в сутки;

- практически постоянный метеоризм, который усиливается во второй половине дня, уменьшается после отхождения газов и дефекации;

- болевые ощущения в животе умеренной интенсивности, связанные со скоплением газов, повреждением нервных окончаний;

- непереносимость определенных продуктов (сладкого, молочного, мучного), которая проявляется ухудшением клинической симптоматики.

Общие признаки (внекишечные проявления)

Изменение общего состояния больного хроническим энтеритом обусловлено тяжелыми нарушениями всасывания и переваривания питательных веществ. Клиническая симптоматика зависит от преимущественного поражения того или иного вида обмена веществ.

| Вид обмена веществ | Чем проявляется |

| Расстройство белкового обмена |

|

| Расстройство липидного обмена |

|

| Расстройство углеводного обмена |

|

| Расстройство минерального обмена |

|

Все больные со среднетяжелым и тяжелым хроническим энтеритом имеют несколько сходных признаков:

- нарастающая слабость и усталость;

- снижение аппетита;

- раздражительность, ухудшение памяти;

- ухудшение состояния кожи, волос, ногтей.

Причины и факторы риска

Причины развития энтерита острого или хронического – это предполагаемая этиология заболевания, которая указана в классификации (см. выше). Целесообразно остановиться на возможных предрасполагающих факторах, провоцирующих развитие этой болезни. Среди них наиболее значимы:

-

нерациональное питание (всухомятку, с большими перерывами, с перееданием, с преимущественным употреблением пряной, сладкой острой пищи);

нерациональное питание (всухомятку, с большими перерывами, с перееданием, с преимущественным употреблением пряной, сладкой острой пищи); - другая патология пищеварительного канала (язвенная болезнь, рефлюкс-эзофагит);

- обширные оперативные вмешательства (удаление язвы кишечника или желудка, части желудка с наложением анастомоза, резекция части кишечника);

- работа в условиях вредного производства (горячий цех, химический комбинат, ионизирующее излучение);

- случаи хронических заболеваний кишечника среди прямых родственников;

- повторные эпизоды кишечных инфекций (например, при проживании в условиях тропической климатической зоны).

В большинстве случаев играет роль комбинация нескольких провоцирующих факторов, особенно если речь идет о формировании хронического энтерита.

Методы диагностики

Доктор может заподозрить энтерит уже в процессе осмотра и опроса больного. При объективном обследовании пациента наблюдаются:

-

увеличение размеров живота;

увеличение размеров живота; - болезненность при поверхностной и глубокой пальпации, особенно в околопупочной зоне;

- при аускультации – интенсивный шум кишечных газов, звуки переливающейся жидкости внутри петель кишечника.

Подтвердить или опровергнуть диагноз энтерита, необходимы специальные лабораторные, реже инструментальные исследования. В комплексной диагностике острого энтерита применяются:

- общеклинические анализы мочи и крови (подтверждают косвенно бактериальную или вирусную этиологию процесса);

- копрограмма;

- микробиологическое (паразитологическое, бактериологическое) исследования каловых масс с целью определения конкретного возбудителя.

В диагностике хронического энтерита более важно оценить степень выраженности метаболических нарушений, а также моторно-эвакуаторную функцию кишечника. Для этого используются:

-

общеклинические тесты крови и мочи (обнаруживаются анемия; в моче – протеин и микрогематурия);

общеклинические тесты крови и мочи (обнаруживаются анемия; в моче – протеин и микрогематурия); - биохимические показатели (снижение общего белка и его фракций, гипогликемия, снижение показателей липидограммы);

- копрограмма (увеличение количества каловых масс, примеси непереваренной пищи, мышечных волокон, жировых и крахмальных зерен);

- различные пробы для оценки всасывательной функции (с Д-ксилозой, лактозой, йодидом калия, хлоридом кальция, с альбумином, мечеными липидами, водородный тест);

- тесты для оценки выделительной функции кишечника (проба Трибуле, электрофореграмма, радионуклидная методика);

-

реакции для определения пищеварительной функции кишечника (активность щелочной фосфатазы, энтерокиназы);

реакции для определения пищеварительной функции кишечника (активность щелочной фосфатазы, энтерокиназы); - рентгенологическое исследование с контрастным веществом;

- эндоскопическое изучение состояние слизистой с последующей биопсией (при необходимости).

Дифференциальная диагностика – это сложный даже для доктора процесс поиска общих и отличительных моментов для энтерита различной этиологии и болезни Крона, болезни Уиппла, неспецифического язвенного колита.

Лечение

Терапия острого и хронического энтерита существенно отличается. При острой форме заболевания необходимо восполнить потери водно-электролитного баланса, уничтожить микробный агент. При хронической патологии более важно компенсировать происходящие метаболические нарушения.

Терапия острого энтерита

Включает диетическое питание, назначения лекарственных препаратов. Допускается лечение в домашних условиях, желательно под контролем врача.

Первая помощь

Заключается в отказе от еды и постельном режиме. Если у человека повторная рвота и попытки выпить даже небольшое количество жидкости приводят к рвоте, то необходима помощь в условиях стационара – внутривенное введение жидкости. Если рвота отсутствует, то больной должен пить жидкость (минеральную воду без газа, кипяченую воду) небольшими глотками каждые 10-15 минут.

Заключается в отказе от еды и постельном режиме. Если у человека повторная рвота и попытки выпить даже небольшое количество жидкости приводят к рвоте, то необходима помощь в условиях стационара – внутривенное введение жидкости. Если рвота отсутствует, то больной должен пить жидкость (минеральную воду без газа, кипяченую воду) небольшими глотками каждые 10-15 минут.

Диетическое питание

В первые сутки полагается голод. По мере улучшения состояния пациента разрешаются сухарики, кефир нежирный, овощной суп без мяса, каши, сваренные на воде. В последующие дни разрешается постепенное расширение пищевого рациона.

Лекарственные препараты

Все медикаментозные назначения должен сделать доктор. В комплексной терапии острого энтерита применяются:

-

антимикробные препараты (фтазин, фталазол, фуразолидон);

антимикробные препараты (фтазин, фталазол, фуразолидон); - растворы для пероральной регидратации (Оралит, Регидрон);

- ферментные препараты для улучшения процессов переваривания (панкреатин);

- сорбенты (Энтеросгель);

- про- и пребиотики.

Длительность терапии острого энтерита обычно не превышает 5-7 дней.

Терапия хронического энтерита

Вылечить хронический энтерит полностью возможно только в редких случаях. Главная цель терапии – достичь длительного периода ремиссии. Лечение назначает врач, а пациент соблюдает все его рекомендации в домашних условиях. Терапия в стационаре требуется только в случае тяжелого общего состояния больного и выраженных метаболических нарушений.

Диетическое питание

Пищевые ограничения пациенту с хроническим энтеритом показаны постоянно, то есть необходимо полностью пересмотреть свой рацион, так как некоторые продукты подлежат полному исключению.

| Нерекомендуемые продукты | Рекомендуемые продукты |

|

|

Лекарственные препараты

Медикаментозные назначения определяются степенью выраженности метаболических нарушений. Могут быть назначены:

-

ферментные препараты (панкреатин);

ферментные препараты (панкреатин); - препараты железа и витаминов группы В;

- лоперамид (для уменьшения моторики кишечника);

- спазмолитики (дротаверин).

Длительность применения того или иного средства устанавливает доктор.

Возможные последствия и профилактика

Неполноценное пищеварение – это причина метаболических нарушений и ухудшения качества жизни пациента. Угрозу для жизни представляет только хроническое заболевание без адекватной терапии. Острый энтерит без лечения, особенно тяжелый вариант болезни, может привести к летальному исходу вследствие развития шокового состояния.

Универсальных средств нет. Все, что знакомо каждому человеку, как здоровый образ жизни может быть рассмотрено как профилактика развития острого и хронического энтерита.