Патогенез вторичной альтерации при воспалении

Термин «альтерация» означает раздражение и повреждение рецепторов, мембран, внутриклеточных органелл (особенно ядер, лизосом, митохондрий), целых клеток, межклеточного вещества, периферических (особенно терминальных), кровеносных и лимфатических сосудов. Альтерация — первое и непосредственное следствие действия флогогенного и патогенетических факторов. Она включает комплекс обменных, физико-химических, структурных и функциональных изменений в повреждённых и близлежащих тканях.

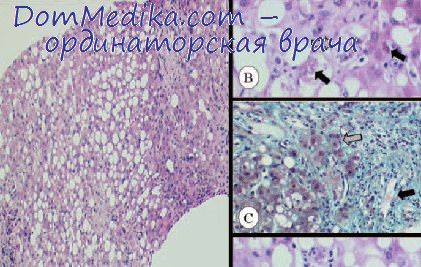

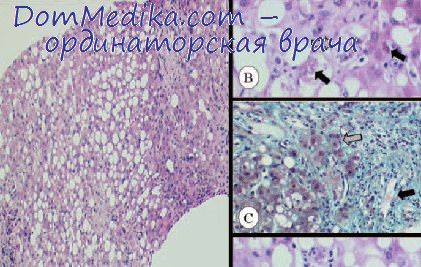

Морфологически она проявляется различными формами и степенями дистрофии, паранекроза, некробиоза, некроза. Альтерация, как правило, становится пусковым звеном патогенеза развития различных патологических процессов, состояний и болезней.

Различают два вида альтерации: первичную и вторичную.

— Первичная альтерация возникает в ответ на прямое действие воспалительного (флогогенного) фактора и пролонгирует его патогенное действие. Степень и характер альтерации зависит от интенсивности и качества флогогенного фактора, а также от локализации и площади повреждения, реактивности и резистентности повреждённых структур и организма в целом.

— Вторичная альтерация возникает под влиянием различных патогенетических факторов: как местных изменений (физико-химических факторов, количества и активности медиаторов воспаления, сосудистых реакций и др.), так и системных (нервной и гуморальной, в том числе эндокринной и иммунной) реакций.

Соотношение выраженности первичной и вторичной альтерации может быть различным. Это соотношение обусловлено объёмом и характером ткани, главным образом объёмом вовлечения в патологический процесс сосудов (кровеносных и лимфатических) и нервных структур. Обьгано чем больше первичная альтерация, тем больше и вторичная. Но при чрезмерно выраженной первичной альтерации (глубокий некроз, обугливание, промерзание) вторичная альтерация может быть не большей, а такой же или даже значительно меньшей степени.

Наиболее выражены процессы альтерации в паренхиматозных органах, а также при кожных аллергических реакциях.

По мере развития воспаления в очаге первичного повреждения и прилегающих к нему участках ткани развиваются нарушения кровообращения, нервной трофики, гипоксия, ацидоз, появляются токсины. Эти изменения — важные патогенетические факторы, вызывающие новую волну альтерации (то есть вторичную альтерацию).

Особое значение в развитии альтерации придают соединительной ткани, состоящей из основного вещества и клеток. Воспаление характеризуется качественным изменением основного вещества, проявляющимся в повышении как дисперсности коллоидов, так и способности их к набуханию. Краситель (например, тушь), в норме проникающий в соединительную ткань только под давлением, при воспалении легко распространяется по повреждённой ткани. Это связано с действием протеолитических ферментов и гиалуронидазы, которые значительно повышают проницаемость соединительной ткани.

Ацидоз и активизация протеаз, кроме того, способствуют диссоциации органических кислот и слабых оснований (это приводит к увеличению в очаге воспаления осмотического давления). Одновременно наблюдают распад крупных белковых молекул на мелкие, выход белков из крови (в результате увеличения проницаемости стенок сосудов), изменяются физико-химические свойства соединительной ткани и т.д. Всё это увеличивает как онкотическое давление, так и гидрофильность тканевых структур.

Следует отметить, что центр воспаления — это не центр повреждения (не участок некроза), а периферия повреждённого участка ткани. Воспаление развивается не в мёртвой, а в повреждённой, но ещё живущей и кровоснабжаемой ткани.

— Читать далее «Обмен веществ при воспалении. Метаболические изменения при воспалении»

Оглавление темы «Факторы и этапы воспаления»:

1. Альтерации при воспалении. Виды альтерации

2. Обмен веществ при воспалении. Метаболические изменения при воспалении

3. Кровообращение при воспалении. Венозный стаз при воспалении

4. Эксудация при воспалении. Виды и факторы эксудата

5. Пути эксудации. Эмиграция лейкоцитов в очаг воспаления

6. Третья и четвертая стадия эмиграции лейкоцитов. Значение эмиграции лейкоцитов

7. Фагоцитоз в очаге воспаления. Этапы фагоцитоза при воспалении

8. Формы пролиферации при воспалении. Этапы пролиферации в очаге воспаления

9. Медиаторы воспаления. Классификация медиаторов воспаления

10. Локальные медиаторы воспаления. Клеточные медиаторы воспаления

Альтерация. Первичная и вторичная

Альтерация — первое и непосредственное следствие повреждающего действия флогогенного фактора (патогенный раздражитель, который по силе и длительности превосходит адаптационные возможности ткани и может вызвать

воспаление)и инициальное звено (начальное) механизма развития воспаления.

Альтерация, как первичная, так и вторичная, — сложный комплекс изменений разных сторон жизнедеятельности клеток. В очаге воспаления выделяют зоны первичной и вторичной альтерации.

Первичная альтерация. Зона

Причина формирования первичной альтерации: флогогенный фактор, действующий на ткань.

Локализация первичной альтерации: место прямого контакта причины воспаления с тканью (эта зона — эпицентр очага воспаления).

Первичная альтерация. Основные механизмы

- Повреждение мембранных структур и внутриклеточных ферментов, а также структур межклеточного вещества.

- Расстройства энергетического обеспечения функций и пластических процессов в повреждённой ткани.

- Нарушения трансмембранного переноса и градиента ионов, соотношения их между собой, содержания жидкости внутри и за пределами клетки и в зоне альтерации в целом.

Первичная альтерация. Проявления

- Расстройства функции повреждённых, но ещё жизнеспособных участков ткани вне зоны некроза.

- Некроз.

- Значительные физико-химические изменения.

- Различные формы дистрофии.

Вторичная альтерация. Причины

- Эффекты флогогенного агента (хотя за пределами эпицентра очага воспаления эффективность его патогенного воздействия значительно ниже).

- Влияние факторов, вторично формирующихся в зоне первичной альтерации в связи с образованием медиаторов воспаления, развитием метаболических, физико-химических и дистрофических изменений.

Вторичная альтерация. Локализация

- Частично в месте контакта флогогенного агента с тканью (там, где сила его воздействия была минимальной).

- В основном вокруг области первичной альтерации. Обычно площадь этой зоны значительно больше площади первичной.

Характеристики зон первичной и вторичной альтерации в очаге воспаления

Зона первичной альтерации | Зона вторичной альтерации |

Причина | |

Флогогенный агент | – флогогенный агент – физико-химические, метаболические изменения в зоне – действие медиаторов воспаления |

Локализация | |

Место непосредственного действия флогогенного агента | Периферия места действия флогогенного агента, регион вокруг зоны первичной альтерации |

Механизмы формирования | |

Повреждение и разрушение структур тканей, нарушение метаболизма (преобладание катаболизма), значительные физико-химические нарушения | – расстройства: нервной регуляции, аксонного транспорта трофических и пластических факторов, тонуса стенок сосудов и кровотока – действие медиаторов воспаления |

Время начала формирования | |

Сразу после действия флогогенного факторы | Через несколько секунд/минут после воздействия флогогенного фактора |

Проявления | |

Грубые, часто необратимые | Разной степени выраженности, как правило, обратимые |

Вторичная альтерация. Механизмы развития

- Расстройства местных механизмов нервной регуляции в связи с повреждением тел нейронов, нервных стволов и/или их окончаний, синтеза, накопления и высвобождения из них нейромедиаторов.

- Нарушение выброса нейромедиаторов (норадреналина, ацетилхолина и др.) из нервных терминалей симпатической и парасимпатической системы в очаге воспаления и стадийные изменения чувствительности тканей к нейромедиаторам в этом очаге.

- Расстройства аксонного транспорта трофических и пластических факторов (углеводов, липидов, белков, адениннуклеотидов, нуклеиновых кислот, БАВ, ионов и других агентов) от тел нейронов к соматическим клеткам.

- Стадийные изменения тонуса сосудов микроциркуляторного русла и в связи с этим — расстройства кровообращения

- БАВ, поступающие в зону вторичной альтерации из зоны первичной альтерации, а также образующие за пределами очага воспаления.

Вторичная альтерация. Проявления

- Изменения структуры клеток и межклеточного вещества тканей, обычно обратимые (например, признаки повреждения клеток)

- Расстройства метаболизма (выражается различными отклонениями в обмене веществ и развитии).

- Умеренные отклонения физико-химических параметров (например, рН, температура тканей)

- Обратимые изменения функции тканей и органов.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Различаются 4 стадии: 1. альтерация (alteratio), 2. экссудация (exsudatio), 3. эмиграция (emigratio), 4. пролиферация (proliferatio). Альтерация— это главное звено, по сути — пусковой механизм. Альтерация может быть первичная или вторичная. Первичная альтерация развивается сразу после воздействия повреждающего фактора и формируется на уровне функционального элемента органа. Первичная альтерация может проявляться специфическими изменениями, а также неспецифическими изменениями, которые развиваются стереотипно независимо от свойств и особенностей действия патогенного фактора. Эти изменения связаны: 1) с повреждением мембранных структур, 2) с повреждением мембраны митохондрий, 3) с повреждением лизосом. Нарушения структуры мембраны клеток ведет к нарушению клеточных насосов. Отсюда теряется способность клетки адекватно реагировать изменением собственного метаболизма на изменения гомеостаза окружающей среды, изменяются ферментативные системы и митохондрии. В клетке накапливаются недоокисленные продукты обмена: пировиноградная, молочная и янтарная кислоты. Первоначально эти изменения являются обратимыми и могут исчезнуть, если этиологический фактор прекратил свое действие. Клетка полностью восстанавливает свои функции. Если же повреждение продолжается и в процесс вовлекаются лизосомы, то изменения носят необратимый характер. Поэтому лизосомы называют «стартовыми площадками воспаления» и именно с них начинается формирование вторичной альтерации. Вторичная альтерация обусловлена повреждающим действием лизосомальных ферментов. Усиливаются процессы гликолиза, липолиза и протеолиза. В результате распада белков в тканях увеличивается количество полипептидов и аминокислот; при распаде жиров возрастают жирные кислоты; нарушения углеводного обмена ведет к накоплению молочной кислоты. Все это вызывает физико-химические нарушения в тканях и развиваются гиперосмия с повышением концентрации ионов K+, Na+, Ca2+, Cl-; гиперонкия — повышение количества белковых молекул из-за распада крупных на более мелкие; гипериония H+ — в связи с диссоциацией большого количества кислот с высвобождением ионов водорода. И как следствие всего этого — развивается метаболический ацидоз в связи с повышением кислых продуктов обмена. В процесс вовлекаются все компоненты ткани и альтерация носит необратимый характер, итогом которого будет аутолиз клеток. Образуются вещества, которые могут не только усиливать, но и ослаблять альтерацию, оказывая влияние на различные компоненты воспаления, т.е. регулируя микроциркуляцию, экссудацию, эмиграцию лейкоцитов и пролиферацию клеток соединительной ткани. Эти биологически активные вещества называются медиаторы или модуляторы воспаления. Медиаторы воспаления различаются 1)по времени их активности: ранние и поздние; 2) по точке приложения: влияющие на сосуды или на клетки и 3) по происхождению: гуморальные (плазменные) и клеточные. Источниками медиаторов воспаления могут быть белки крови и межклеточной жидкости, все клетки крови, клетки соединительной ткани, нервные клетки, неклеточные элементы соединительной ткани. Различают преформированные и вновь образующиеся медиаторы. Преформированные медиаторы синтезируются постоянно без всякого повреждения, накапливаются в специальных хранилищах и высвобождаются немедленно после повреждения (например — гистамин). Синтез других медиаторов начинается после повреждения, как ответная мера. Такие медиаторы называются вновь образующимися (например простагландины). Повреждение ткани сопровождается активацией специальных протеолитических систем крови, что ведет к появлению в очаге воспаления различных пептидов, выполняющих роль медиаторов воспаления. Вазоактивные кинины образуются так же при активации фибринолитической системы активированным фактором Хагемана, который превращает циркулирующий в крови неактивный плазминоген в активный фермент плазмин. Плазмин расщепляет фибрин (а своевременное переваривание фибрина необходимо для успешного заживления ран). При этом образуются пептиды, способные расширять сосуды и поддерживать увеличенную сосудистую проницаемость. Плазмин активирует систему комплемента. Система комплемента, включающая около 20 различных белков, активируется кроме фактора Хагемана еще двумя путями: классическим — это комплекс антиген-антитело и альтернативным — это липополисахариды микробных клеток. В воспалении участвуют С3а и С5а компоненты комплемента, которые опсонизируют и лизируют бактерии, вирусы и патологически измененные собственные клетки; способствуют дегрануляции тучных клеток и базофилов с высвобождением медиаторов. Компоненты комплемента вызывают также адгезию, агрегацию и дегрануляцию клеток крови, выход лизосомальных ферментов, образование свободных радикалов, ИЛ-1, стимулируют хемотаксис, лейкопоэз и синтез иммуноглобулинов. Медиаторы плазменного и клеточного происхождения взаимосвязаны и действуют по принципу аутокаталитической реакции с обратной связью и взаимным усилением. Нарушение микроциркуляции в очаге воспаления характеризуется изменением тонуса микроциркуляторных сосудов, усиленным током жидкой части крови за пределы сосуда (т.е. экссудацией) и выходом форменных элементов крови (т.е. эмиграцией). Для сосудистой реакции характерны 4 стадии: 1) кратковременный спазм сосудов, 2) артериальная гиперемия, 3) венозная гиперемия, 4) стаз. Спазм сосудов возникает при действии повреждающего агента на ткани и связан с тем, что вазоконстрикторы возбуждаются первыми, поскольку они чувствительнее вазодилятаторов. Спазм длится до 40 секунд и быстро сменяется артериальной гиперемией. Артериальная гиперемия формируется следующими тремя путями: ● как результат паралича вазоконстрикторов; ● как результат воздействия медиаторов с сосудорасширяющей активностью; ● как результат реализации аксон-рефлекса. Расслабляются прекапиллярные сфинктеры, увеличивается число функционирующих капилляров и кровоток через сосуды поврежденного участка может в десятки раз превышать таковой неповрежденной ткани. Расширение микроциркуляторных сосудов, увеличение количества функционирующих капилляров и повышенное кровенаполнение органа определяет первый макроскопический признак воспаления — покраснение. Если воспаление развивается в коже, температура которой ниже температуры притекающей крови, то температура воспаленного участка повышается — возникает жар. Поскольку в первое время после повреждения линейная и объемная скорость кровотока в участке воспаления достаточно велики, то оттекающая из очага воспаления кровь содержит большее количество кислорода и меньшее количество восстановленного гемоглобина и поэтому имеет яркокрасную окраску. Артериальная гиперемия при воспалении сохраняется недолго (от 15 минут до часа) и всегда переходит в венозную гиперемию, при которой увеличенное кровенаполнение органа сочетается с замедлением и даже полным прекращением капиллярного кровотока. Венозная гиперемия начинается с максимального расширения прекапиллярных сфинктеров, которые становятся нечувствительными к вазоконстрикторным стимулам и венозный отток затрудняется. После этого замедляется ток крови в капиллярах и приносящих артериолах. Главной причиной развития венозной гиперемии является экссудация — выход жидкой части крови из микроциркуляторного русла в окружающую ткань. Экссудация сопровождается повышением вязкости крови, периферическое сопротивление кровотоку возрастает, скорость тока крови падает. Кроме того, экссудат сдавливает венозные сосуды, что затрудняет венозный отток и также усиливает венозную гиперемию. Развитию венозной гиперемии способствует набухание в кислой среде форменных элементов крови, сгущение крови, нарушение десмосом, краевое стояние лейкоцитов, образование микротромбов. Кровоток постепенно замедляется и приобретает новые качественные особенности из-за повышения гидростатического давления в сосудах: кровь начинает двигаться толчкообразно, когда в момент систолы сердца кровь продвигается вперед, а в момент диастолы кровь останавливается. При дальнейшем повышении гидростатического давления кровь в систолу продвигается вперед, а в момент диастолы возвращается обратно — т.е.возникает маятникообразное движение. Толчкообразное и маятникообразное движение крови определяет возникновение пульсирующей боли. Постепенно экссудация вызывает развитие стаза — обычное явление при воспалении. Как правило, стаз возникает в отдельных сосудах венозной части микроциркуляторного русла из-за резкого повышения ее проницаемости. При этом жидкая часть крови быстро переходит во внесосудистое пространство и сосуд остается заполненным массой плотноприлежащих друг к другу форменных элементов крови. Высокая вязкость такой массы делает невозможным продвижение ее по сосудам и возникает стаз. Эритроциты образуют «монетные столбики», границы между ними постепенно стираются и образуется сплошная масса в просвете сосуда — сладж (от англ. sludge — тина, грязь). Механизмы экссудации: экссудация при воспалении обусловлена прежде всего повышением проницаемости микроциркуляторного русла для белка в следствие существенного изменения сосудистого эндотелия. Изменение свойств эндотелиальных клеток микроциркуляторных сосудов — это главная, но не единственная причина экссудации при воспалении. Образованию различного экссудата способствует рост гидростатического давления внутри микроциркуляторных сосудов, связанный с расширением приносящих артериол, увеличение осмотического давления интерстициальной жидкости, обусловленное накоплением во внесосудистом пространстве осмотически активных продуктов распада ткани. Более значительно процесс экссудации выражен в венулах и капиллярах. Экссудация формирует четвертый признак воспаления – припухлость (tumor). Состав экссудата (exsudatum) — это жидкая часть крови, форменные элементы крови и разрушенные ткани. По составу экссудата выделяют 5 видов воспаления: 1) серозный; 2) катаральный (слизистый);3) фибринозный; 4) геморрагический; 5) гнойный; 6) ихорозный. Функции экссудата — в результате экссудации происходит разбавление концентрации бактериальных и других токсинов и разрушение их поступающими из плазмы крови протеолитическими ферментами. В ходе экссудации в очаг воспаления поступают сывороточные антитела, которые нейтрализуют бактериальные токсины и опсонизируют бактерии. Воспалительная гиперемия обеспечивает переход в очаг воспаления лейкоцитов крови, способствует фагоцитозу. Фибриноген экссудата превращается в фибрин, нити которого создают структуру, облегчающую переход лейкоцитов в рану. Фибрин играет важную роль в процессе заживления ран. Однако экссудация имеет и отрицательные последствия — отек тканей может привести к удушью или угрожающему для жизни повышению внутричерепного давления. Нарушения микроциркуляции способны привести к ишемическому повреждению тканей. Излишнее отложение фибрина может препятствовать последующему восстановлению поврежденной ткани и способствовать избыточному разрастанию соединительной ткани. При переходе артериальной гиперемии в венозную лейкоциты постепенно перемещаются из осевого слоя в периферический — пристеночный и начинают прилипать к поверхности эндотелия. Возникает «краевое стояние лейкоцитов» и с этого момента начинается массовая миграция лейкоцитов в очаг воспаления. Лейкоцит должен преодолеть две преграды: эндотелий и базальную мембрану. Слой эндотелия лейкоциты проходят, протискиваясь между эндотелиальными клетками, а базальную мембрану временно растворяют своими протеазами. Весь процесс перехода лейкоцита через стенку сосуда занимает от 2 до 12 минут и не вызывает повреждения стенки сосуда. Главным место эмиграции лейкоцитов являются посткапиллярные венулы. При остром воспалении прежде всего эмигрируют нейтрофилы и значительно позднее — моноциты. Эозинофилы, базофилы и лимфоциты так же способны к эмиграции. Эмиграция лейкоцитов связана с появлением в очаге воспаления специальных медиаторов хематтрактантов. Наиболее сильными хематтарактантами являются липополисахариды, входящие в состав бактериальных эндотоксинов. К наиболее сильным эндогенным хематтрактантом относятся фрагменты активируемого при воспалении комплемента, особенно С5а, лейкотриен В4, фактор активации тромбоцитов и каликреин. Эмиграция лейкоцитов в очаг воспаления начинается с адгезии их к эндотелию сосудов микроциркуляторного русла. Адгезивность увеличивается в результате усиленного образования эндотелиальными клетками специальных молекул РНК и соответствующего им белка. Прохождение лейкоцитов через сосудистую стенку это результат присущей этим клеткам способности к движению — т.е. локомоции, которая так же активируется хематтрактантами. Внутри цитоплазмы лейкоцитов увеличивается концентрация ионов кальция. Это активирует микротубулярную систему, образующую внутренний скелет клетки, активирует актомиозиновые комплексы, усиливается секреция нейтрофилами их гранулярного содержимого, в том числе нейтрофильных протеаз, способных растворять базальную мембрану сосудов. Взаимодействие хематтрактантов с поверхностными рецепторами лейкоцитов сопровождается активацией различных находящихся в них ферментов, в том числе кальций-зависимой фосфолипазы А2, кальций-зависимых протеиновых киназ: протеинкиназы А и протеинкиназы С. Под влиянием хематтрактантов в лейкоците на переднем полюсе кортикальный гель превращается в золь, т.е. становится более жидким. В эту разжиженную часть лейкоцита переливается золь его центральной части. Лейкоцит укорачивается сзади и удлиняется спереди. Разжиженная часть кортикального геля переднего полюса с силой выбрасывается назад и тем самым лейкоцит передвигается вперед. Наибольшей функциональной активностью обладают нейтрофильные лейкоциты. Полиморфноядерные лейкоциты первыми приходят в очаг воспаления, поскольку они более чувствительны, их гораздо больше в крови. Их называют клетками «аварийного реагирования» и одноразового пользования. Моноциты находятся в крови до 3 суток, уходят в ткани и находятся в них около 10 дней. Часть их дифференцируется в оседлые тканевые макрофаги, часть находится в неактивном состоянии и может вновь активироваться. Поэтому моноциты называют клетками многоразового пользования. Такая последовательность выхода форменных элементов крови за пределы сосуда была выявлена Мечниковым и называется «закон эмиграции» или «стадии клеточной реакции при воспалении»: 1) полинуклеарная (нейтрофилы и эозинофилы) до 2 суток, 2) мононуклеарная (моноциты и лимфоциты) до 5-6 дней, 3) фибробластическая, характеризуется скоплением в очаге воспаления гистиоцитов и фибробластов. Важнейшей функцией лейкоцитов в очаге воспаления является фагоцитоз — т.е. захват, убиение и переваривание бактерий, а так же переваривание продуктов распада тканей и клеток собственного организма. В ходе фагоцитоза различают 4 стадии: 1) стадия приближения фагоцита к объекту; 2) стадия прилипания фагоцита к объекту; 3) стадия поглощения фагоцитом объекта; 4) стадия внутриклеточных превращений поглощенного объекта. Первая стадия объясняется способностью фагоцитов к хемотаксису. В механизмах прилипания и последующего поглощения фагоцитом объекта большую роль играют опсонины — антитела и фрагменты комплемента, плазменные белки и лизоцим. Установлено, что определенные участки молекул опсонинов связываются с поверхностью атакуемой клетки, а другие участки той же молекулы — с мембраной фагоцита. Механизм поглощения не отличается от прилипания — захват осуществляется путем постепенного обволакивания фагоцитом микробной клетки, т.е. по-существу путем прогрессирующего прилипания поверхности фагоцита к поверхности микроба до тех пор, пока весь объект не будет «обклеен» мембраной фагоцита. Образуется фагосома. Образование фагосомы начинает стадию внутриклеточных превращений поглощенного объекта внутри фагосомы, т.е. вне внутренней среды фагоцита. Основная часть внутри-клеточных превращений поглощенного при фагоцитозе объекта связана с дегрануляцией — т.е. переходом содержимого цито-плазматических гранул фагоцитов внутрь фагосомы. В этих гранулах у всех облигатных фагоцитов содержится большое количество биологически активных веществ преимущественно ферментов, которые убивают и затем переваривают микробы и другие поглощенные объекты. В нейтрофилах имеется 2-3 вида гранул, которые содержат лизоцим — растворяющий микробную стенку, лактоферрин — белок, связывающий железо и тем самым оказывающий бактериостатические действие, миелопероксидазу, нейтральные протеазы, кислые гидролазы, белок, связывающий витамин В12 и другие. Как только образуется фагосома, к ней вплотную подходят гранулы. Мембраны гранул сливаются с мембраной фагосомы и содержимое гранул поступает внутрь фагосомы. Нейтрофилы обеспечивают эффективную защиту от бактериальных и грибковых инфекций. Если же рана не инфицирована, то содержание нейтрофилов в ней быстро снижается и через 2 суток в очаге воспаления преобладают макрофаги. Как и нейтрофилы, воспалительные макрофаги — это подвижные клетки, защищающие организм с помощью фагоцитоза от различных инфекционных агентов. Они также способны секретировать лизосомальные ферменты и кислородные радикалы, но отличаются от нейтрофилов рядом качеств, которые делают эти клетки особенно важными на более поздних этапах острого воспаления и в механизмах заживления ран: 1. Макрофаги живут гораздо дольше (месяцы, а нейтрофилы – неделю). 2. Макрофаги способны распознавать, а затем поглощать и разрушать поврежденные и нежизнеспособные клетки собственного организма, в том числе и нейтрофилы. Макрофаги это главные клетки, участвующие в растворении и удалении из очага воспаления поврежденной соединительной ткани, что необходимо для последующей реконструкции тканей. Они синтезируют и секретируют нейтральные протеазы: эластазу, коллагеназу, активатор плазминогена, разрушающие внеклеточные коллагеновые и эластиновые волокна соединительной ткани. Макрофаги играют одну из ключевых ролей в заживлении ран. Это объясняется тем, что макрофаги синтезируют факторы роста для фибробластов и других мезенхимальных клеток, продуцируют факторы, увеличивающие синтез коллагена фибробластами, являются источниками факторов, управляющих различными этапами ангиогенеза — реваскуляризации поврежденной ткани, продуцируют полипептидные гормоны, являющиеся медиаторами «ответа острой фазы» — интерлейкин-1 и ИЛ-6 и фактор некроза опухолей.