Признаки воспаления у животного

Модуль 1. Общая патологическая анатомия животных

Тема 1.8. Воспаление

Краткий теоретический курс

Морфологические признаки воспаления

Исход воспаления

Лабораторный практикум

Контрольные вопросы к теме

Литература

1.8.1. Альтеративное воспаление

1.8.2. Экссудативные воспаления

Серозное воспаление

Геморрагическое воспаление

Гнойное воспаление

Катаральное воспаление

Фибринозное воспаление

Сложная защитно-приспособительная реакция организма выработанная в процессе эволюции в ответ на воздействие вредных факторов выражающаяся комплексом функциональных и морфологических изменений в виде альтерации, экссудации и пролиферации. Только взаимодействие 3-х взаимообусловленных процессов (альтерации, экссудации и пролиферации) дает основание относить этот процесс к воспалению. Выпадение хотя бы одного из этой триады составляющего не дает нам основание считать данный процесс воспалительным. Этиология воспаления часто связана с инфекцией, токсическим, физическими и др. факторами.

Морфологические признаки

воспаления

Воспаление начинается с альтерации, которая является пусковым механизмов его. Она проявляется зернистой, жировой, вакуольной, амилоидной дистрофией, гиалинозом,

атрофией и некрозом. Поэтому в очаге воспаления всегда в наличии продукты альтерации, т.е. перерожденные клетки, некротические массы, атрофированные клетки. на слизистых

оболочках альтерация проявляется дисквамацией эпителиального покрова. Продукты альтерации вызывают изменение среды, повышается онкотическое, осмотическое давление и др.,

которые вызывают стойкую артериальную гиперемию и последующую экссудацию. Экссудация – это выпотевание жидкой части крови (сыворотка крови, белки, соли) и форменных элементов

за пределы сосудистой стенки в очаг воспаления. Роль выпотевшей сыворотки в воспалительном очаге велика. Она играет роль среды в которой осуществляется фагицитоз. Без

сыворотки нет фагоцитоза. Вместе с сывороткой выпотевают, кроме обычных белков, катионные белки, которые предварительно обрабатывают микробы, подготавливая их к фагоцитозу.

Отсутствие катионных белков ведет к неполноценной воспалительной реакции. Вслед за сывороткой выпотевают зернистые лейкоциты (нейтрофилы, эозинофилы и др.), как правило,

это наблюдается при острых воспалительных процессах. Нейтрофилы в воспалительном очаге выполняют роль микрофагов. Они улавливают антиген и переваривают его до элементарных

частиц. Большое количество эозинофилов в очаге воспаления свидетельствуют об аллергическом состоянии организма или инвазии. За нейтрофилами выпотевают лимфоциты, что

наблюдается у животных с лимфоидным профилем крови или при хронических процессах. Роль лимфоцитов в воспалительном очаге многообразна. Они адсорбируют токсины и участвуют

в формировании клеточных иммунных реакций (Т и В лимфоциты).

При сильных интоксикациях, острых септических инфекциях, когда порозность сосудов еще больше нарушается и за пределы сосудов вместе с крупнодисперсным белком фибриногеном

выходят эритроциты. Выпотевание большого количества эритроцитов является признаком гиперергического воспаления. Эритроциты также являются адсорбентами и появляются при острых

воспалительных процессах. Вслед за экссудацией, совпадая во времени, развивается пролиферация.

Пролиферация – это размножение местных эндотелиальных, ретикулярных клеток и др. в зоне воспаления и пограничных с ними участков.

Под микроскопом многие тканевые клетки по величине больше клеток крови. При острых воспалительных процессах размножаются гистиоцитарные клетки. Обычно тело клетки удлиненное

или овальное, ядро бобовидное или лопастное, по величине равны моноцитам. Могут размножаться и гигантские клетки, но они чаще появляются при подострых и хронических

воспалительных процессах. Гигантские клетки очень крупные, многоядерные, по величине обычно превышают все остальные клетки, их часто обнаруживают при инфекционных гранулемах.

Сама клетка розовая, ядра располагаются в виде подковы по внутренней оболочке клетки или пучкообразно.

При подострых и хронических воспалительных процессах появляется большое количество эпителиоидных, лимфоидных и плазматических клеток. Лимфоидные клетки похожи на лимфоциты,

но отличаются от последних более бледноокрашенным ядром и хорошо выраженным ободком цитоплазмы. Эпителиоидные клетки похожи на эпителиальные клетки плоского эпителия, цитоплазма

их не выявляется, а выявляется только округлоовальное пузырьковидное ядро.

Это клетки активной мезенхимы (гистиоцитарные, эпителиоидные, гигантские и др.) выполняющие функцию фагоцитоза. Являясь макрофагами они переваривают в своей цитоплазме частицы

антигена. Одни из них после этого распадаются и рассасываются, другие переваривают антиген до иммуногенной фазы. Кооперация таких макрофагов с Т и В лимфоцитами в конечном итоге

заканчивается размножением плазматических клеток и синтезом иммуноглобулинов.

Третьи группы клеток участвуют в формировании соединительно-тканных элементов. Лимфоидные клетки являются клетками неактивной мезенхимы, они не участвуют в фагоцитозе.

Размножаются преимущественно при хронических воспалениях, выполняя роль адсорбентов, или родоначальников соединительно тканных, или являются выражением клеточных иммунных реакций,

преобразуясь в плазматические клетки, главная функция которых – синтез иммуноглобулинов. Плазматические клетки по величине крупнее лимфоцитов с хорошо выраженной базофильно

окрашивающейся цитоплазмой (специальная окраска по Унна и Папенгейму в рубиновый цвет). С небольшим эксцентрично расположенным ядром, имеющим характерное расположение хроматина

наподобие спиц колеса, ядро окружено небольшим неокрашивающимся цитоплазматическим полем.

Таким образом, а состав воспалительного экссудата любой этиологии входят:

-продукты альтерации (перерожденные клетки в состоянии зернистой, жировой, вакуольной, амилоидной дистрофи и др., некроза);

-продукты экссудации (сыворотка с белками и солями. форменные элементы крови);

-продукты пролиферации (гистиоцитарные лимфоидные, эпителиоидные, тканевые клетки и др.).

В связи с тем, что в состав воспалительного экссудата входит большое количество клеток, он внешне всегда мутный, в отличие от транссудата, в который входит только сыворотка

крови с белками и солями и форменные элементы крови. Поэтому транссудат всегда прозрачный. Экссудат, пропитывая ткани, называется воспалительным инфильтратом.

Классификация воспаления в настоящее время основывается на морфологических признаках воспаления. По преобладанию одного из 3-х компонентов воспаления и определяют тип воспаления.

В связи с этим различают альтеративный, экссудативный и пролиферативный тип воспаления.

По течению воспаление может быть острым, подострым и хроническим. По площади распространения очаговым или диффузным.

При остром воспалительном процессе преобладает альтерация и экссудация, пролиферация выражена слабо. Макроскопически компактный орган при остром воспалении увеличен в объеме,

равномерно или неравномерно покрасневший в зависимости от площади поражения, тестоватой консистенции, на разрезе влажно-блестящая поверхность, стекает экссудат. на слизистых

оболочках острое воспаление проявляется покраснением их, на поверхности находится большое количество жидкой слизи. легко смывающейся водой.

Серозные покровы при остром воспалении набухшие, сосуды переполнены кровью в виде сеточки, видны также ранее невидимые сосуды. При подостром и хроническом воспалении экссудация

затухает и выражена слабо. Преобладает альтерация и пролиферация. При хроническом воспалении экссудативные изменения еще слабое выражены, чем при подостром и сильнее проявляются

пролиферативные изменения. В связи с этим макроскопически компактный орган увеличен в объеме равномерно или неравномерно в зависимости от площади поражения. Орган окрашен неравномерно.

Бледноокрашенные участки (участки некроза, разроста соединительной ткани) чередуются с гиперемией и кровоизлияниями. Консистенция органа вследствие преобладания пролиферативных

явлений плотная. На разрезе рисунок ткани стерт, можно видеть тяжи разроста соединительной ткани. При далеко зашедших процессах, разрастаясь соединительная ткань стареет, уплотняется

и давит на паренхимные клетки органа, в результате чего развиваются атрофические процессы, а орган при этом уменьшается в объеме, еще больше уплотняются, развивается их атрофия.

Слизистые оболочки при хроническом воспалении бледно-серые, слизистая утолщена, трудносмываемая водой слизь.

При хроническом воспалении серозных покровов наблюдаются спаечные процессы в виде разроста соединительнотканных рубцов, в результате кишечные петли между собой срастаются, перикард

с легкими и т.д.

Исход воспаления

Различают полное разрешение воспалительного процесса и неполное разрешение воспалительного процесса.

Полное разрешение воспалительного процесса это такой исход, когда на месте воспалительного очага восстанавливается поврежденная ткань и восстанавливается их функция. Обычно этот

исход наблюдается часто на слизистых оболочках желудочно-кишечного тракта, респираторных путей, а также при незначительных повреждениях.

Неполное разрешение воспалительного процесса это такой исход, когда на месте погибшей ткани разрастается соединительная ткань. Обычно этот процесс наблюдается в случаях

значительных повреждений органов или тканей. Функция органов при этом снижается.

Воспаление — реакция организма на местное повреждение. Характерные признаки: ВНУТРЕННИЕ: — альтерация (собственно повреждение ткани), — расстройство микроциркуляции с экссудацией и эмиграцией, — расстройство пролиферации. ВНЕШНИЕ: краснота, припухлость, жар, боль (rubor-tumor-calor-dolor) и нарушение функций. Покраснение — за счет артериальной гиперемии (сменяется синюшностью из-за застоя крови). Припухлость — за счет расширения кровеносных сосудов, экссудата и инфильтрата в межтканевом пространстве, а затем пролиферации. Температура в очаге — из-за ускоренного обмена веществ, артериальной гиперемии. Болезненность — из-за раздражения нервных окончаний механическим давлением экссудата и химическим действием токсинов. Кроме местных, могут быть общие признаки воспаления: лихорадка, лейкоцитоз, интоксикация, ускоренный обмен веществ (обмен повышен на границе очага, в центре очага обменные и окислительные процессы могут снижаться), повышенная скорость оседания эритроцитов, иммунологические изменения. Воспаление — это и патологическая, и защитно-приспособительная реакция (воспалительная реакция сформировалась эволюционно: сохранение целого организма за счет повреждения части). С помощью воспаления обеспечивается локализация и удаление воспалительного агента (флогогена).

ЭТИОЛОГИЯ ВОСПАЛЕНИЯ

Причины могут быть внешними и внутренними. Внешние: физические (механические, термические и т.п.), химические, биологические (чаще всего — инфекции, поэтому воспаление обычно делят на инфекционное и неинфекционное). Внутренние: тромбы, кровоизлияния, камни, некроз.

ПАТОГЕНЕЗ ВОСПАЛЕНИЯ

1. АЛЬТЕРАЦИЯ — повреждение ткани с нарушением ее питания. Первичная альтерация зависит от свойств флогогена. Вторичная: из фагоцитов выделяются лизосомальные ферменты и активные формы кислорода, которые действуют на ткани (и уничтожают микробы). Повреждение тканей варьирует от небольшого до некроза. Распад тканей сопровождается накоплением кислых продуктов (ацидоз), увеличением осмотического и онкотического (белкового) давления. Увеличение давления приводит к экссудации и воспалительному отеку. Медиаторы воспаления — биологически активные вещества, участвующие в воспалении. Простогландины, лейкотриены, тромбоксан — влияние на лейкоциты и другие медиаторы. Комплемент — участвует в фагоцитозе, лизисе микроорганизмов, проницаемости сосудов. Брадикинин — воспалительная боль, высвобождение других медиаторов. Ацетилхолин, катехоламины, гистамин и серотонин — сосудистые реакции. Гистамин выделяется из тучных клеток и базофилов, серотонин — из тромбоцитов) Ферменты лизосом — лизис убитых микробов, повреждение собственных тканей, сосудистые реакции. Интерлейкины и другие цитокины — взаимодействие лейкоцитов, вовлечение иммунных механизмов, влияние на организм: лихорадка, сонливость, отсутствие аппетита. Активные формы кислорода — бактерицидность фагоцитов, а также перекисное окисление липидов, другие окислительные и повреждающие процессы, повышение проницаемости сосудов.

2. РАССТРОЙСТВО КРОВООБРАЩЕНИЯ И МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ В ВОСПАЛЕННОЙ ТКАНИ Стадии расстройства микроциркуляции: 1) Кратковременный спазм артериол. 2) Артериальная гиперемия. 3) Венозная гиперемия (истинная воспалительная гиперемия). 4) Стаз.

3. ЭКССУДАЦИЯ (начинается сразу после воздействия флогогена и длится более 4 суток) — выпотевание белоксодержащей жидкой части крови через сосудистую стенку в воспаленную ткань. Эта жидкость называется экссудатом. В ней 3-8 процентов белка. Механизм: повышение проницаемости микрососудов, увеличение кровяного давления в очаге воспаления из-за гиперемии, возрастания осмотического и онкотического давления в воспаленной ткани. Виды экссудатов: Серозный: умеренное количество белка и лейкоцитов, относительно прозрачный, наблюдается при ожоговом, вирусном, аллергическом воспалении. Фибринозный — пленки фибрина, наблюдается при дифтерии, дизентерии, туберкулезе. Гнойный — погибшие лейкоциты, ферменты, нити фибрина и нуклеиновых кислот. Наблюдается при кокковой или грибковой инфекции. Гнилостный — если присоединяются патогенные анаэробы. Геморрагический — экссудат с эритроцитами при туберкулезе, сибирской язве, чуме или при любом бурно протекающем воспалении). Смешанные экссудаты. Защитная роль экссудации: 1) поставка в ткани медиаторов воспаления, участие в лизисе микроорганизмов, участие в фагоцитозе, 2) из тока крови в очаг выходят токсины, 3) увеличение венозного застоя в очаге — приводит к тому, что микробы и токсины задерживаются в очаге. Отрицательная роль экссудации: 1) может развиться воспаление в полостях тела (плеврит, перитонит), 2) сдавливание органов, 3) гнойный очаг может вызвать абсцесс, флегмону, 4) спайки с нарушением функций органов. Экссудат приводит к припухлости в месте воспаления, может участвовать в воспалительной боли. Большое значение имеет локализация воспалительного процесса (при дифтерии фибринозный экссудат может привести к удушью).

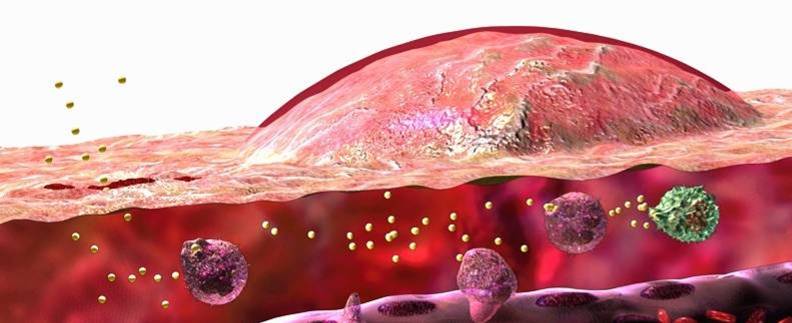

4. ВЫХОД (ЭМИГРАЦИЯ) ЛЕЙКОЦИТОВ В ВОСПАЛЕННУЮ ТКАНЬ — ключевое событие патогенеза воспаления. Лейкоциты выходят через стенки венул, направляются в очаг воспаления и начинают бороться с бактериями (рисунок по R. Kightley). Осуществляется фагоцитоз и внеклеточные эффекты: бактерицидный и литический. Лейкоциты выделяют в очаг медиаторы, осуществляют раневое очищение. Механизм эмиграции — хемотаксис (термин великого русского ученого И.И.Мечникова — как и все учение о фагоцитозе). На рецепторы фагоцитов действуют вещества, выделяемые микроорганизмами или другими фагоцитами (медиаторы воспаления). В результате этого в фагоците развивается «дыхательный взрыв» — резкое повышение потребления кислорода с образованием его активных форм (они нужны для более эффективного уничтожения микробов). Наблюдаются и другие изменения: повышается адгезивность лейкоцитов (они выходят из осевого тока крови и приклеиваются к эндотелию (в этом большую роль играют ионы кальция) — это краевое стояние лейкоцитов. Начинается активный выход лейкоцитов из сосуда: лейкоцит выпускает псевдоподии и через межэндотелиальные щели «переливается» из сосуда. Этому помогает ток жидкости из сосуда в ткань. Оказавшись между эндотелиальным слоем и базальной мембраной, лейкоцит выделяет ферменты, разжижающие базальную мембрану, и амебоидными движениями направляется в центр очага воспаления, ориентируясь на химические стимулы. Сначала в очаге накапливаются гранулоциты (нейтрофилы), затем моноциты-макрофаги, затем лимфоциты. Первые клетки наблюдаются в очаге через 10 мин после начала воспаления. Через 4-6 часов в очаге наблюдается максимум нейтрофилов, они фагоцитируют микроорганизмы и погибают сами. Максимум моноцитов наблюдается на третьи сутки воспаления. Они созревают до макрофагов, фагоцитируют бактерий, основное их предназначение — фагоцитоз остатков погибших нейтрофилов. Клеточный состав экссудата зависит от характера воспаления: если много гноеродных микроорганизмов — много нейтрофилов, если воспалительная аллергия — много эозинофилов. При хроническом воспалении преобладают моноциты и лимфоциты. Лейкоциты и пролиферирующие местные клетки образуют инфильтрат, который наряду с экссудатом обусловливает припухлость и воспалительную боль.

5. ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ВОСПАЛЕННОЙ ТКАНИ Пролиферация — размножение местных клеточных элементов в очаге воспаления. Основные пролиферирующие клетки — фибробласты, они же синтезируют коллаген (главный компонент рубцовой ткани). Затем — регенерация (разрастается соединительная ткань, новообразование кровеносных сосудов и т.д.). При незначительном повреждении ткани может полная регенерация. Если дефект большой — сначала он заполняется грануляционной тканью (молодой, богатой сосудами), а затем замещается соединительной тканью с образованием рубца.

ХРОНИЧЕСКОЕ ВОСПАЛЕНИЕ

Если с самого начала воспаления в очаге скапливаются моноциты и лимфоциты, образуется т.н. гранулема (мононуклеарный инфильтрат) — это предпосылка к долгому течению воспаления. Т.е. хроническое воспаление начинается не с нарушения микроциркуляции, а со стойкого раздражения и скопления макрофагов в одном месте. Например, если микроорганизм, поглощенный макрофагом, не погибает, а продолжает жить и размножаться (туберкулез, токсоплазмоз и т.п.), — такие макрофаги синтезируют медиаторы воспаления (лейкотриены, простагландины, компоненты комплемента), индуцируют перекисное окисление липидов и эффекты лизосомальных ферментов. Аналогичные события происходят, если макрофаг не может расщепить или выбросить в среду некоторые вещества (сложные полисахаридные комплексы — зимозан и т.п.). Т.о. моноциты «заякориваются». Пока раздраженные макрофаги «работают» — происходит приток свежих клеток, рассасывание инфильтрата невозможно. Если макрофаги выделяют много активных форм кислорода — повреждаются и собственные ткани (что вновь способствует хронизации). Хроническое воспаление может продолжаться всю жизнь. В очаге идет разрушение соединительной ткани и замена ее волокнистой, в конечном итоге развивается склероз с частичным или полным выключением функций органа (циррозы печени после вирусных гепатитов, хронические пневмонии и гломерулонефриты).

ВОСПАЛЕНИЕ И РЕАКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗМА

Еще Мечников утверждал: чем сложнее организм и его нервная система — тем ярче и полнее воспаление. Большую роль в патогенезе воспаления играют рефлекторные сосудистые реакции. Участие высших отделов нервной системы доказывается тем, что воспалительный процесс ослабевает при спячке, а также существованием условнорефлекторного воспаления. Безусловным стимулом служит введение животному воспалительного агента — убитой микробной культуры. Условным стимулом служит нагревание участка кожи. После формирования условного рефлекса воспалительная реакция и лейкоцитоз развиваются на нагревание (без введения флогогена — культуры микробов). Роль эндокринной системы. Воспалению способствуют соматотропин, гормоны щитовидной железы, инсулин. Воспалению противодействуют кортикостероиды, половые гормоны. Роль иммунной системы. С одной стороны, в иммунном организме воспалительная реакция на этот возбудитель будет меньше. С другой стороны, при аллергии наблюдается бурное воспаление. В воспалительных и иммунных реакциях участвуют общие медиаторы и клетки. Белки воспаленной ткани могут стать и аутоантигенами. В зависимости от реактивности организма воспаление может быть НОРМергическим (обычным), ГИПЕРергическим (бурное воспаление в сенсибилизированном организме — феномен Артюса с преобладанием альтерации), ГИПергическим (вялое воспаление наблюдается: а) в иммунном организме — благоприятно для организма, б) в ослабленном организме — неблагоприятно, поскольку замедляется очищение воспалительного очага). Влияние воспаления на организм Температурная реакция развивается, в частности, за счет влияния медиаторов воспаления интерлейкина-1 и простогландина Е2 на центр терморегуляции. Влияние воспаления на систему крови: 1) сначала временная лейкопения (из-за краевого стояния и эмиграции лейкоцитов в очаг воспаления), 2) затем лейкоцитоз из-за активации кроветворения.

ВИДЫ ВОСПАЛЕНИЯ

• Альтеративное: пробладает повреждение (вплоть до некроза) над экссудацией и пролиферацией. Часто встречается в паренхиматозных органах (миокард, печень, почки).

• Экссудативно-инфильтративное наиболее часто встречается. Выделяют подвиды: серозное, фибринозное, геморрагическое, катаральное (на слизистых оболочках), гнилостное (гангренозное), гнойное. Разновидности гнойного: 1. абсцесс (искусственная полость с четкими границами, заполненная экссудатом), 2. флегмона (разлитое воспаление, обычно с вовлечением клетчатки – флегмона вымени у коров, флегмона мякиша копыта у лошадей), 3. эмпиема (скопление гноя в закрытых полостях – эмпиема плевральной полости у овец), 4. свищ (осумкованный ход, соединяющий глубокий очаг с внешней средой, – например, при параректальном абсцессе у собак), 5. фурункул (гнойное воспаление волосяного мешочка, сальной железы; фурункулез – это рецидивы фурункулов, — фурункулез холки рабочих лошадей), 6. карбункул (слияние нескольких фурункулов), 7. пиемия (вид сепсиса с попаданием гноеродных микроорганизмов в кровь и образованием множественных метастатических абсцессов (послеродовая пиемия как осложнение гнойного воспаления в половых органах).

• Пролиферативное (при переходе острого воспаления в хроническое): наблюдается при туберкулезе, ревматизме, вокруг внедрившихся паразитов и инородных тел, может выразиться в разрастании стромы органа с его уплотнением и сморщиванием – например, цирроз печени.

• Смешанное

ИСХОДЫ ВОСПАЛЕНИЯ 1. Полная регенерация. 2. Рубцы и смещения органа. 3. Гибель организма при некротическом или экссудативном (особенно фибринозном, гнойном) воспалении. 4. Пролиферативное воспаление может закончиться склерозом или циррозом. 5. Возможен переход острого воспаления в хроническое.

ВИДОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПАЛЕНИЯ У С/Х ЖИВОТНЫХ

У лошадей в ответ на механическое повреждение чаще развивается серозное и гнойное воспаление (выведение раздражителя), у КРС и свиней – фибринозное (нейтрализация раздражителя) (экссудат более густой, местные признаки воспаления выражены меньше, чем у лошадей). У парнокопытных течение более длительное, чем у однокопытных. Введение скипидара в подгрудок у лошадей завершается самопроизвольным вскрытием абсцесса через 4-5 дней. У КРС воспалительный отек рассасывается через 1,5-2 месяца, у овец и свиней – через 10-15 дней. Абсцедирования у парнокопытных в отличие от лошадей не наблюдается. Лошади теряют с экссудатом много белка (раневое истощение). У собак и кошек преобладает стафилококковая инфекция, у лошадей — стрептококковая, у КРС и свиней – ассоциация кокков с кишечной палочкой и др., овцы чувствительны к анаэробной инфекции.

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВОСПАЛЕНИЯ

Ценой дополнительного повреждения создается биологический и механический барьер, в процессе чего флогоген и поврежденная ткань отграничиваются от организма и удаляются. Биологический барьер — это уничтожение бактерий. Механический барьер создается за счет выпадения фибрина, венозного и лимфатического застоя, размножения соединительнотканных клеток на границе воспалительного очага. Воспаление — один из способов формирования иммунитета. Тем не менее, воспаление — патологический процесс, способный нанести вред организму. Врач в каждом конкретном случае должен решать: стимулировать или блокировать воспалительный процесс.

Практические задания

Для занятия 27 марта:

- готовиться к тесту по лекции

- готовиться к тесту по всем задачам, включая ролики и картинки

- перечисленные на занятии (Ксения Г., Ксения Ю., Иван, Евгения, Николай, Орлаана) заблаговременно присылают решения задач по теме «Воспаление» из практикума Лютинского. Остальным не расслабляться, задачи из Лютинского просмотреть, неудачи будете закрывать ими.

Задача 1.

Объясните механизм подробнее.

ВОСПАЛЕНИЕ biostudent.ru

Не удалось найти URL спецификации гаджета

Задача 2.

Кролику внутрикожно ввели скипидар, а через час внутривенно – краску. Наблюдали скопление краски в очаге воспаления. Почему?

Задача 3.

Ознакомьтесь с учебным видеороликом «Острое воспаление».

Что происходит на 1:33 и 3:08 ?Гришина С. (гр. 621) нашла этот ролик в переводе. Хронометраж немного сбит, поэтому интересующие нас эпизоды находятся на 1:35 и 2:50 (предупреждаю, что в переводе нет прямых подсказок, ориентируйтесь на изображение). К сожалению, в тексте есть неточности и ошибки. Кто их найдет — тот молодец.

Задача 4.

Разовьется ли воспаление, если слизистую сначала

обезболить, а потом повредить?

Задача 5.

Если

в коленный сустав кролика ввести культуру стрептококка, через сутки он

обнаружится во внутренних органах. Что будет, если

А -предварительно в

суставе вызвать острее воспаление?

Б — ввести воспалительный агент

одновременно с микробами?

Задача 6.

В

экссудате много моноцитов и лимфоцитов, мало нейтрофилов. При каком виде воспаления это наблюдается — остром или хроническом?

Задача 7.

Кролику

вводили большие дозы гидрокортизона неделю, а затем – ввели культуру

стрептококка. Больше или меньше зона воспаления на месте введения

стрептококка по сравнению с контролем? Быстрее или медленнее стрептококк

распространится по организму?

Задача 8.

У

кролика гиперфункция щитовидной железы. Быстрее или медленнее заживет

кожная рана?

Задача 9.

У

двух животных скопление жидкости в брюшной полости. Сделали пункцию

брюшной полости.

Плотность 1 = 1,03, 2=1,01.

Белка 1=0,4 г/л, 2=0,2 г/л.

У

1 – есть нейтрофилы и микробы, у 2 – немного лимфоцитов.

Что это?

Задача 10.

Какой вид воспаления на макропрепарате легких?

Какой вид воспаления на микропрепарате легких?