Проницаемость сосудистой стенки при воспалении повышают вещества

Повышенная проницаемость капилляров — неспецифическая реакция организма на воздействие инфекционных, аллергических, гипоксических, токсических факторов, которая характеризуется нарушением транскапиллярного обмена, проявляется клинически наличием на коже петехиальной или геморрагической сыпи, кровотечениями. Лечение комплексное, включает этиологические, симптоматические мероприятия. Прогноз зависит от этиологии процесса.

Физиология

Проницаемость согласно классическому определению Рубинштейна — способность тканей, мембран, перегородок пропускать некоторое количество жидкости, растворённого вещества. Объективным показателем проницаемости является скорость перемещения вещества, количество его, пропущенное в единицу времени.

Физиологическая проницаемость капилляров характеризует интенсивность обмена на уровне микрососудов. С транскапиллярным обменом связан тканевый гемостаз, его нарушение влечёт за собой недостаточность функционирования органов.

Переход растворённых веществ через стенку происходит активным или пассивным путём. Пассивно перемещаются молекулы соответственно концентрации и электро-химическому градиенту. Пассивный путь предполагает ультрафильтрацию или диффузию веществ. Активный путь направлен против градиентов и требует затрат энергии.

При многих патологических процессах повышенная проницаемость сосудов является одним из этапов патогенеза.

Проницаемость стенок капилляров увеличивается при уменьшении давления кислорода, увеличении давления углекислого газа, понижении в крови концентрации кальция, магния, АТФазы. Под влиянием патогенных факторов происходит истончение эндотелия, образование в нём пор, щелей, деформация базальных мембран. Оказывает влияние на транскапиллярный обмен нарушение кислотно-щелочного равновесия, возрастные изменения в структуре эндотелия сосудов.

Этиология, патогенез

Изменение проницаемости капилляров связано с присутствием патогенных условий, агрессивных факторов, под влиянием которых изменяется структура эндотелия и базальных мембран, увеличивается межэндотелиальное пространство, поражённые клетки меняют форму, размер, локализацию.

Агрессивными эндогенными факторами становятся гистамин, серотонин, кинины, токсины.

Причинами патологического состояния стенок сосудов могут явиться:

- васкулиты местные или генерализованные;

- инфекции бактериальные, вирусные;

- аллергические реакции;

- аутоиммунные системные процессы;

- гипоксия;

- сердечная недостаточность;

- травма механическая, электрическая;

- заболевания крови;

- сахарный диабет, другие эндокринные болезни;

- дисбаланс половых гормонов;

- возрастные изменения;

- наследственные аномалии кровяных элементов или сосудов;

- дислипидемия, изменение констант крови;

- воздействие токсических веществ;

- поражение лучевой энергией;

- опухоли;

- бесконтрольный приём гормонов, препаратов, разжижающих кровь.

При наличии одновременно нескольких причинных факторов развитие патологии становится более вероятным.

Классификация

По степени выраженности и характеру нарушения проницаемости капилляров различают кровотечение, кровоизлияние, плазморрагию.

- Кровотечение представляет собой выход крови из сосудистого русла в окружающую среду или полости тела, соответственно этому выделяют открытый или закрытый вариант.

- Кровоизлияние подразумевает скопление крови в тканях. Различают гематому, геморрагическое пропитывание, кровоподтёки, петехии.

- При гематоме свернувшаяся кровь скапливается локализованно в тканях, окружающих сосуд, при этом структура ткани нарушена.

- Геморрагическое пропитывание представляет собой выход крови из сосудистого русла без разрушения окружающих тканей.

- При кровоподтёках происходит плоскостное распространение элементов крови.

- Петехии представляют собой мелкие, точечные кровоизлияния.

- При плазморрагии из сосудов выходит плазма, формируя плазматическое пропитывание тканей.

Симптомы

Симптоматика патологии может различаться в зависимости от этиологии, патогенеза, степени запущенности проблемы.

Возможными проявлениями могут быть:

- появление синяков на теле при незначительных воздействиях;

- кровотечения носовые, маточные, желудочные, кишечные;

- наличие сосудистой сеточки на коже;

- присутствие точечных геморрагических элементов;

- кровоизлияния субконьюктивальные, в области глазного дна;

- отёки.

Симптомы могут быть изолированными или комбинироваться. Параллельно имеются проявления основного заболевания, на фоне которого произошло нарушение функционирования сосудистой стенки.

Диагностика

Диагноз выставляется на основании жалоб, анамнеза, данных клинического осмотра, дополнительных тестов, лабораторных и инструментальных обследований.

- Во время осмотра выявляют видимые признаки: синяки, петехии, гиперемию конъюнктивы глаз. Положительными определяются симптомы щипка и жгута.

- Назначаются общеклинические обследования, биохимические исследования крови.

- Для визуализации кровотока проводится УЗИ сосудов с доплером.

- Показательны пробы кожные: Румпель-Лееде, Гехта-Нестерова, Мак-Клюра, методика Лендиса и её модификации.

- Лабораторными методами исследования являются: объёмные, химические, изотопные, с красителями.

- Для выяснения этиологии процесса назначаются специальные консультации и профильные обследования.

Лечение, профилактика

Терапия повышенной проницаемости сосудов складывается из этиотропных, патогенетических, симптоматических элементов, может включать различные лекарственные средства: венотоники, ангиопротекторы, коагулянты, витамины, гормоны, антихолестеринемические средства, антибиотики, противовирусные препараты.

По рекомендации врача могут применяться народные средства в виде отваров шиповника, чёрной смородины, лимона.

Помимо лечения повышенной проницаемости сосудов, обязательно необходима терапия основного заболевания.

Прогноз зависит от этиологии, чаще благоприятный.

Профилактика состоит в ведении здорового образа жизни, полноценном питании, своевременном лечении острых инфекционных процессов, купировании хронических очагов.

Евдокимова Ольга Александровна

Выяснение патогенеза экссудации невозможно без ответа на вопрос: «Что такое сосудистая проницаемость и как она повышается?». Факт большей проницаемости сосудов в очагах воспаления по сравнению с остальными областями сосудистого русла, доказывается простым и демонстративным опытом: коллоидные и другие водорастворимые краски накапливаются только в воспалительных очагах после внутривенного введения животным.

Однако представление о сущности проницаемости сосудов в патофизиологии значительно эволюционировало от простой «дырчатой неровности» к достаточно сложным цитологическим и патохимическим феноменам.

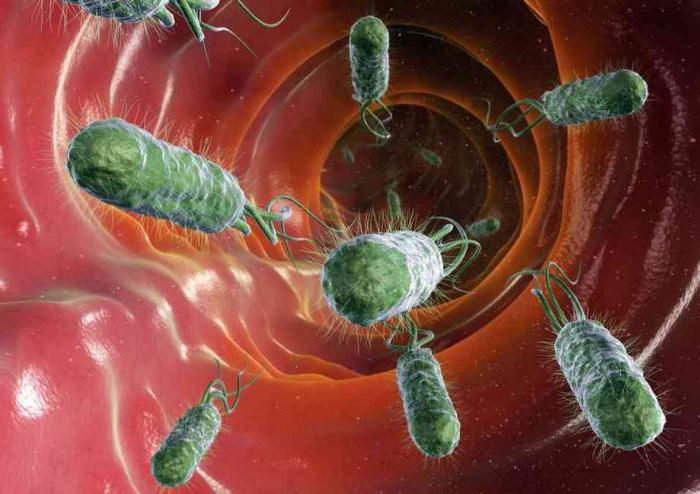

В настоящее время под сосудистой проницаемостью понимают величину, измеряемую количеством жидкости, переносимой через единицу площади сосудистой стенки в единицу времени при единичном трансмуральном градиенте давления. Этот коэффициент в различных тканях варьирует почти стократно – от минимальных значений в малопорозных сосудах мышц и мозга, до максимума в синусоидах печени и клубочках почек, где проницаемость обменных сосудов велика. В среднем он составляет на всё тело 6,67 мл/мин на мм рт.ст. Расчеты, основанные на функциональных характеристиках экссудации, показали, что сосудистая стенка при воспалении ведет себя так, как если бы в ней существовали мелкие (6-8 нм) и крупные (25 нм) поры.

Ясность в вопросе о содержании понятия «проницаемость» внесло открытие, из которого следовало, что помимо механизмов, связанных с межклеточными щелями, решающее значение при экстравазации жидкости имеет ее трансцитоз – транспорт в пиноцитотических везикулах прямо через цитоплазму эндотелиоцитов, а не между ними. Когда за каким-то медиатором признают такой эффект, как повышение проницаемости, это означает, что данный агент увеличивает интенсивность трансцитоза, способствует образованию трансцитотических везикул или ускоряет их перетягивание к наружной стороне клетки ее цитоскелетом с последующей экструзией. Традиционная характеристика некоторых противовоспалительных биорегуляторов, скажем, глюкокортикоидов, как агентов, которые «стабилизируют сосудистую стенку», не означает каких-либо разумных действий этих молекул, а просто может быть заменена на цитологически более конкретное: «дезорганизуют элементы цитоскелета, ингибируют продукцию липидных медиаторов и интерлейкинов и замедляют трансцитоз». В настоящее время общепризнанным является отождествление микропиноцитотических везикул и крупных пор. Не исключено, что и мелкие поры, особенно, в капиллярах – это условное название одной из разновидностей трансцитотического механизма. В этом случае транскапиллярные канальцы – это электронно-микроскопический эквивалент слившихся между собой трансцитотических пузырьков. Доказано, что активация трансцитоза ответственна за повышение сосудистой проницаемости в ткани опухолей.

Другая точка зрения соотносит эффекты, ранее приписывавшиеся существованию мелких пор, с расширением областей межклеточных контактов в посткапиллярных венулах. Имеются основания полагать, что в наборе эффектов, обеспечивающих проницаемость сосудов, известную роль играют анионные пятна на поверхности эндотелия – своего рода ловушки, богатые отрицательными зарядами и способствующие фиксации катионов плазмы крови.

Итак, сосудистая проницаемость – не чисто механический феномен, а сложная комбинация активного транспорта, диффузии и фильтрации, а также электрохимических явлений.

Появление воспалительных процессов в ответ на действие патологического фактора является адекватной реакцией организма. Воспаление – комплексный процесс, который развивается на местном или общем уровне, возникающий в ответ на действие чужеродных агентов. Основная задача развития воспалительной реакции направлена на устранение патологического влияния и восстановление организма. Медиаторы воспаления являются посредниками, принимающими непосредственное участие в этих процессах.

Кратко о принципах воспалительных реакций

Иммунная система – охранник человеческого здоровья. При появлении необходимости она вступает в бой и уничтожает бактерии, вирусы, грибы. Однако при усиленной активизации работы процесс борьбы с микроорганизмами можно увидеть визуально или прочувствовать появление клинической картины. Именно в подобных случаях развивается воспаление как защитный ответ организма.

Различают острый процесс воспалительной реакции и хроническое ее течение. Первый возникает в результате внезапного действия раздражающего фактора (травма, повреждение, аллергическое влияние, инфекция). Хроническое воспаление имеет затяжной характер и не столь выраженные клинические признаки.

В случае местного ответа иммунной системы в зоне травмы или ранения появляются следующие признаки воспалительной реакции:

- болезненность;

- припухлость, отечность;

- гиперемия кожи;

- нарушение функционального состояния;

- гипертермия (подъем температуры).

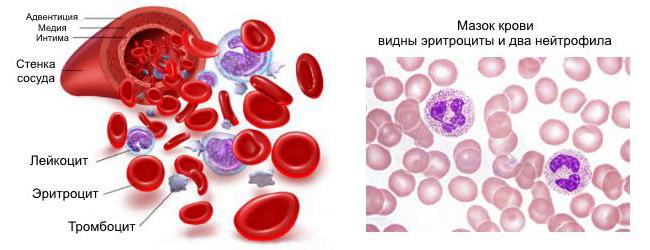

Стадии развития воспаления

Процесс воспаления основан на одновременном взаимодействии защитных факторов кожи, крови и иммунных клеток. Сразу после контакта с чужеродным агентом организм отвечает местным расширением сосудов в зоне непосредственной травматизации. Происходит увеличение проницаемости их стенок и усиление местной микроциркуляции. Вместе с током крови сюда поступают клетки гуморальной защиты.

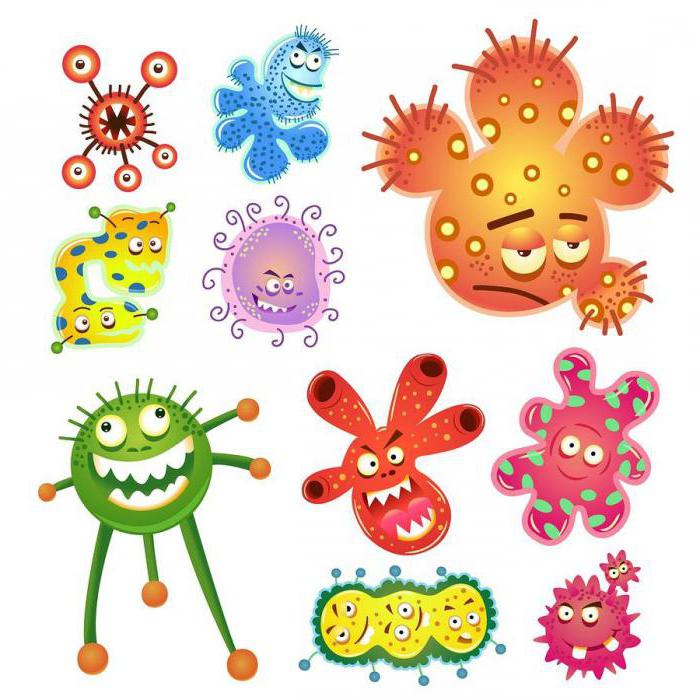

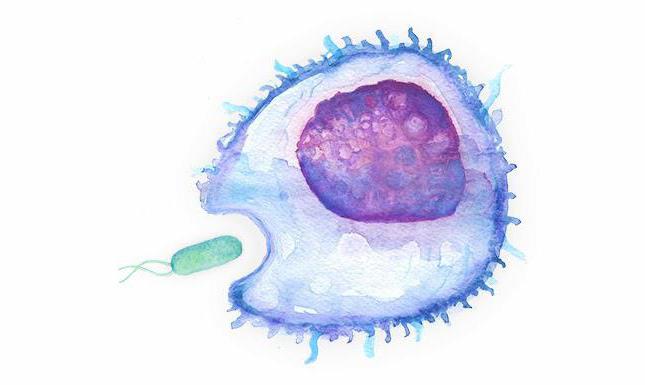

Во второй стадии иммунные клетки начинают борьбу с микроорганизмами, оказавшимися в месте повреждения. Начинается процесс, имеющий название фагоцитоз. Клетки-нейтрофилы изменяют свою форму и поглощают патологических агентов. Далее выделяются специальные вещества, направленные на уничтожение бактерий и вирусов.

Параллельно с микроорганизмами нейтрофилы уничтожают и старые мертвые клетки, располагающиеся в зоне воспаления. Таким образом, начинается развитие третьей фазы реакции организма. Очаг воспаления как бы ограждается от всего организма. Иногда в этом месте может ощущаться пульсация. Клеточные медиаторы воспаления начинают продуцироваться тучными клетками, что позволяет очистить травмированную область от токсинов, шлаков и других веществ.

Общие понятия о медиаторах

Медиаторы воспаления – это активные вещества биологического происхождения, выделением которых сопровождаются основные фазы альтерации. Они отвечают за возникновение проявления воспалительных реакций. Например, усиление проницаемости стенок сосудов или местное повышение температуры в зоне травматизации.

Основные медиаторы воспаления выделяются не только при развитии патологического процесса. Их выработка происходит постоянно. Она направлена на регуляцию функций организма на тканевом и клеточном уровнях. В зависимости от направленности действия, модуляторы оказывают эффект:

- аддитивный (добавочный);

- синергетический (потенцирующий);

- антагонический (ослабляющий).

При появлении повреждения или в месте действия микроорганизмов медиаторное звено контролирует процессы взаимодействия воспалительных эффекторов и смену характерных фаз процесса.

Виды медиаторов воспаления

Все воспалительные модуляторы разделяются на две большие группы, в зависимости от их происхождения:

- Гуморальные: кинины, производные комплемента, факторы свертывающей системы крови.

- Клеточные: вазоактивные амины, производные арахидоновой кислоты, цитокины, лимфокины, лизосомальные факторы, активные метаболиты кислорода, нейропептиды.

Гуморальные медиаторы воспаления находятся в организме человека до воздействия патологического фактора, то есть организм имеет запас этих веществ. Их депонирование происходит в клетках в неактивном виде.

Вазоактивные амины, нейропептиды и лизосомальные факторы также являются предсуществующими модуляторами. Остальные вещества, относящие к группе клеточных медиаторов, вырабатываются непосредственно в процессе развития воспалительной реакции.

Производные комплемента

К медиаторам воспаления относятся производные комплимента. Эта группа биологически активных веществ считается самой важной среди гуморальных модуляторов. К производным относятся 22 различных белка, образование которых происходит при активации комплемента (образовании иммунного комплекса или иммуноглобулинов).

- Модуляторы С5а и С3а отвечают за острую фазу воспаления и являются либераторами гистамина, продуцируемого тучными клетками. Их действие направлено на усиление уровня проницаемости клеток сосудов, что осуществляется прямым способом или опосредственно через гистамин.

- Модулятор С5а des Arg повышает проницаемость венул в месте воспалительной реакции и привлекает нейтрофильные клетки.

- С3Ь способствует фагоцитозу.

- Комплекс С5Ь-С9 отвечает за лизис микроорганизмов и патологических клеток.

Эта группа медиаторов продуцируется из плазмы и тканевой жидкости. Благодаря поступлению в патологическую зону, происходят процессы экссудации. При помощи производных комплемента высвобождаются интерлейкин, нейромедиаторы, лейкотриены, простагландины и факторы, активирующие тромбоциты.

Кинины

Эта группа веществ является вазодилататорами. Они образуются в тканевой жидкости и плазме из специфических глобулинов. Основными представителями группы являются брадикинин и каллидин, эффект действия которых проявляется следующим образом:

- участвуют в сокращении мускулатуры гладких групп;

- за счет сокращения сосудистого эндотелия усиливают процессы проницаемости стенки;

- способствуют увеличению артериального и венозного давления;

- расширяют мелкие сосуды;

- вызывают появление боли и зуда;

- способствуют ускорению регенерации и коллагенового синтеза.

Действие брадикинина направлено на открытие доступа плазмы крови к очагу воспаления. Кинины – медиаторы боли воспаления. Они раздражающе действуют на местные рецепторы, вызывая дискомфорт, болезненное ощущение, зуд.

Простагландины

Клеточными медиаторами воспаления являются простагландины. Эта группа веществ относится к производным арахидоновой кислоты. Источниками простагландинов являются макрофаги, тромбоциты, гранулоциты и моноциты.

Простагландины – медиаторы воспаления, проявляющие следующую активность:

- раздражение болевых рецепторов;

- расширение сосудов;

- увеличение экссудативных процессов;

- усиление гипертермии в очаге поражения;

- ускорение передвижение лейкоцитов в патологическую зону;

- увеличение отечности.

Лейкотриены

Биологически активные вещества, относящиеся к вновь образующимся медиаторам. То есть в организме в состоянии покоя иммунной системы их количество недостаточно для немедленного ответа раздражающему фактору.

Лейкотриены провоцируют усиление проницаемости сосудистой стенки и открывают доступ лейкоцитам в зону патологии. Имеют значение в генезе воспалительной боли. Вещества способны синтезироваться во всех кровяных клетках, кроме эритроцитов, а также в адвентиции клеток легких, сосудов и тучных клетках.

В случае развития воспалительного процесса в ответ на бактерии, вирусы или аллергические факторы лейкотриены вызывают спазм бронхов, провоцируя развитие отечности. Эффект схожий с действием гистамина, однако более длительный. Орган-мишень для активных веществ – сердце. Выделяясь в большом количестве, они действуют на сердечную мышцу, замедляют коронарный кровоток и усиливают уровень воспалительной реакции.

Тромбоксаны

Эта группа активных модуляторов образуется в тканях селезенки, мозговых клетках, легких и кровяных клетках тромбоцитах. Оказывают спастическое воздействие на сосуды, усиливают процессы тромбообразования при ишемии сердца, способствуют процессам агрегации и адгезии тромбоцитов.

Биогенные амины

Первичные медиаторы воспаления — гистамин и серотонин. Вещества являются провокаторами первоначальных нарушений микроциркуляции в зоне патологии. Серотонин – нейромедиатор, который вырабатывается в тучных клетках, энтерохромаффинах и тромбоцитах.

Действие серотонина меняется в зависимости от его уровня в организме. В обычных условиях, когда количество медиатора является физиологическим, он усиливает спазмированность сосудов и повышает их тонус. При развитии воспалительных реакций количество резко увеличивается. Серотонин становится вазодилататором, повышая проницаемость сосудистой стенки и расширяя сосуды. Причем его действие в сотню раз эффективнее второго нейромедиатора биогенных аминов.

Гистамин – медиатор воспаления, имеющий разностороннее действие на сосуды и клетки. Действуя на одну группу гистаминчувствительных рецепторов, вещество расширяет артерии и угнетает передвижение лейкоцитов. При воздействии на другую – сужает вены, вызывает повышение внутрикапеллярного давления и, наоборот, стимулирует движение лейкоцитов.

Действуя на нейтрофильные рецепторы, гистамин ограничивает их функциональность, на рецепторы моноцитов – стимулирует последние. Таким образом, нейромедиатор может оказывать воспалительное противовоспалительное действие одновременно.

Сосудорасширяющий эффект гистамина усиливается под влиянием комплекса с ацетилхолином, брадикинином и серотонином.

Лизосомальные ферменты

Медиаторы иммунного воспаления вырабатываются моноцитами и гранулоцитами в месте патологического процесса в ходе стимуляции, эмиграции, фагоцитоза, повреждения и смерти клеток. Протеиназы, которые являются основным компонентом лизосомальных ферментов, обладают действием противомикробной защиты, лизируя чужеродные уничтоженные патологические микроорганизмы.

Кроме того, активные вещества способствуют повышению проницаемости сосудистых стенок, модулируют инфильтрацию лейкоцитов. В зависимости от количества выделенных ферментов, они могут усилить или ослаблять процессы миграции лейкоцитарных клеток.

Воспалительная реакция развивается и держится на протяжении долгого времени за счет того, что лизосомальные ферменты активируют систему комплемента, высвобождают цитокины и лимокины, активируют свертывание и фибринолиз.

Катионные белки

К медиаторам воспаления относятся белки, содержащиеся в нейтрофильных гранулах и имеющие высокую микробицидность. Эти вещества действуют непосредственно на чужеродную клетку, нарушая ее структурную мембрану. Это вызывает гибель патологического агента. Далее происходит процесс уничтожения и расщепления лизосомальными протеиназами.

Катионные белки способствуют высвобождению нейромедиатора гистамина, повышают проницаемость сосудов, ускоряют адгезию и миграцию лейкоцитарных клеток.

Цитокины

Это клеточные медиаторы воспаления, продуцируемые следующими клетками:

- моноцитами;

- макрофагами;

- нейтрофилами;

- лимфоцитами;

- эндотелиальными клетками.

Действуя на нейтрофилы, цитокины повышают уровень проницаемости сосудистой стенки. Также они стимулируют лейкоцитарные клетки к умерщвлению, поглощению и уничтожению чужеродные поселившихся микроорганизмов, усиливают процесс фагоцитоза.

После умерщвления патологических агентов цитокины стимулируют восстановление и пролиферацию новых клеток. Вещества взаимодействуют с представителями из своей группы медиаторов, простагландинами, нейропептидами.

Активные метаболиты кислорода

Группа свободных радикалов, которые вследствие наличия у себя непарных электронов, способны вступать во взаимосвязь с другими молекулами, принимая непосредственное участие в развитии воспалительного процесса. К метаболитам кислорода, которые входят в состав медиаторов, относятся:

- гидроксильный радикал;

- гидроперекисный радикал;

- супероксидный анион-радикал.

Источником этих активных вещества служат внешний слой арахидоновой кислоты, фагоцитозный взрыв при их стимуляции, а также окисление малых молекул.

Метаболиты кислорода повышают способность фагоцитозных клеток к уничтожению чужеродных агентов, вызывают окисление жиров, повреждение аминокислот, нуклеиновых кислот, углеводов, что усиливает сосудистую проницаемость. В качестве модуляторов метаболиты способны увеличивать воспалительные явления или оказывать противовоспалительное действие. Большое значение имеют при развитии хронических заболеваний.

Нейропептиды

К этой группе относятся кальцитонин, нейрокинин А и вещество Р. Это наиболее известные модуляторы из нейропептидов. Эффект действия веществ основывается на следующих процессах:

- привлечение нейтрофилов в очаг воспаления;

- повышение проницаемости сосудов;

- помощь при воздействии других групп нейромедиаторов на чувствительные рецепторы;

- усиление чувствительности нейтрофилов к венозному эндотелию;

- участие в формировании болевых ощущений в процессе воспалительной реакции.

Помимо всех перечисленных, к активным медиаторам также относятся ацетилхолин, адреналин и норадреналин. Ацетилхолин принимает участие в процессе формирования артериальной гиперемии, расширяет сосуды в очаге патологии.

Норадреналин и адреналин выступают в роли модуляторов воспаления, угнетая рост уровня сосудистой проницаемости.

Развитие воспалительной реакции не является нарушением со стороны организма. Наоборот, это показатель того, что иммунная система справляется с поставленными задачами.