Роль мечникова в учении о воспалении

Воспаление. Учение о воспалении.Воспаление, его значение и сущность всегда привлекали к себе большой интерес и внимание врачей. Еще Гиппократ считал, что воспаление выполняет в организме обезвреживающую функцию, так-как в гнойном очаге уничтожаются вредные начала и поэтому образование гноя полезно, если только не превышается определенный предел интенсивности воспалительного процесса. Взгляды Гиппократа на природу воспаления господствовали до 18 в., дополняясь описанием отдельных проявлений воспаления. С развитием учения о воспалении связаны имена многих крупных отечественных и зарубежных ученых: А. Цельса, К. Галена, Р. Вирхова, С. Самуэля, Ю. Конгейма, В.В. Воронина, Н.М. Аничкова, А.Д. Адо, А.А. Максимова, А.А. Заварзина, А.И. Струкова, В.В. Серова, Д.С. Сарксисова, М.В. Войно-Ясенецкого и многих других. Следует отметить особенно значительную роль И.И. Мечникова в разработке проблемы воспаления, который в 1897 году сформулировал биологическую теорию воспаления, разработал учение о фагоцитозе, заложил основы сравнительной патологии воспаления и теории клеточного и гуморального иммунитета. Несмотря на большие успехи предпринятые при изучении воспаления, оно и по настоящее время остается во многом нераспознанным явлением. Очевидно то, что воспаление является общебиологическим процессом, основные механизмы развития которого присущи воспалительным изменениям любой органной локализации. Вместе с тем возникновение различных форм воспаления зависит как от причины, вызывающей воспаление, так и от способности организма реагировать на причиннозначимый фактор. По определению А.И. Струкова и В.В. Серова (1993),»воспаление -комплексная местная сосудисто-мезенхимальная реакция на повреждение ткани, вызванное действием различного рода агентов. Эта реакция направлена на уничтожение агента, вызвавшего повреждение, и на восстановление поврежденной ткани. Воспаление — реакция, выработанная в ходе филогенеза, имеет защитно-приспособительный характер и несет в себе элементы не только патологии, но и физиологии. Такое двойственное значение для организма воспаления — своеобразная его особенность».

Развернутое представление о воспалении, включающее перечисление основных механизмов его формирования; сформулировано Д.Н. Маянским (1991): «воспаление — это возникшая в ходе эволюции стереотипная защитно-приспособительная местная сосудисто-тканевая реакция живых систем на действие патогенного раздражителя, вызывающего повреждение. В качестве основных компонетов она включает в себя изменение кровообращения преимущественно в микроциркуляторном русле, повышение сосудистой проницаемости, миграцию лейкоцитов в зону повреждения и их активную деятельность в ней, направленную на восстановление гомеостаза. Организм «прибегает» к воспалению после того, как исчерпаны физиологические способы поддержания гомеостаза». На протяжении всей истории изучения воспаления обсуждается упомянутая выше его двойственность, сочетание защитно-приспособительного действия и патогенного влияния. Еще в 1905 г. Г. Рибберт указывал, что «и в нормальном организме постояно незаметным образом протекают незначительные воспалительные процессы. Мы видели, что в наши легкие постоянно попадают частички пыли, которые возбуждают в них легкие воспаления, а, кроме того, несомненно, что и бактерии часто проникают туда и по большей части быстро там погибают… Таким образом, местное воспаление можно смело рассматривать как происходящую также при нормальных условиях, но вследствие ее незначительности незаметную, повышенную функцию тканей». А.И. Абрикосов (1949) хотя и говорит о качественном различии между физиологическим и патологическим воспатением, вместе с тем, указывает на то, что оба эти вида воспаления в основе имеют одни и те же механизмы: «…если всмотреться в сущность изменений, совершающихся в тканях при воспалении, то оказывается, что все они имеют место в нормальной жизни индивидуума… воспаление представляет собой как бы резкое повышение амплитуды физиологических процессов». Иной точки зрения придерживается М.В. Войно-Ясенецкий (1981), который считает, что «Воспаление — всегда патологический процесс, включающий в себя не только особую (называемую воспалительный) реакцию организма, но и вредное действие агента, ее вызвавшего». С учетом наличия многих причинных факторов воспаления, многоообразия его органной локализации и клинических проявлений можно согласиться с мнением Д.С. Саркисова (1988), который считает, что «существует не воспаление как некоторое абстрактное явление, а воспаления, адекватные различным видам патогенных факторов, и только такой этиологический подход к проблеме может быть эффективным, потому что врач должен бороться не с воспалением, а с причиной, его вызвавшей». Приведенные выше мнения и многие другие, сходные по смыслу, позволяют считать, что воспаление действительно играет двойственную, защитную и патогенную роль когда мера целесообразной защиты превышена. В связи с этим остается неясным, когда и при каких условиях воспаление из целесообразной, защитной превращается в патогенную реакцию, которая может стоить жизни данному организму. — Также рекомендуем «Факторы вызывающие воспаление. Внутренние и внешние причины воспаления.» Оглавление темы «Воспаление в легких.»: |

Воспале́ние (лат. inflammatio) —

это комплексный, местный и общий патологический

процесс,

возникающий в ответ на повреждение

(alteratio) клеточных структур организма

или действие патогенного раздражителя

и проявляющийся в реакциях (exudatio и др.),

направленных на устранение продуктов

повреждения, а если возможно, то и агентов

(раздражителей), а также приводящий к

максимальному для данных условий

восстановлению (proliferatio и др.) в зоне

повреждения.

Вопрос 2 Биологическое значение воспаления. Вклад и.И.Мечникова в учение о воспалении.

Еще

в конце XIX столетия он высказал идею о

том, что воспаление —

это приспособительная и выработавшаяся

в процессе эволюции тканевая и клеточная

реакция организма и что одним из важнейших

ее проявлений следует считать фагоцитоз

микрофагами и макрофагами патогенных

факторов и обеспечение таким образом

выздоровления организма.

И. И.

Мечников показал, что у низших одноклеточных

организмов реакция на внешний раздражитель,

например на микроб, сводится только к

фагоцитозу и его перевариванию.

На

более высших ступенях развития организмов

вплоть до человека происходит

совершенствование и усложнение реактивных

процессов. С развитием сосудистой

системы она включается в воспалительную

реакцию, а с появлением нервной и

эндокринной систем и эти последние

оказываются в общей сложной системе

нейрогуморальных механизмов, управляющих

воспалением.

И. И. Мечников подчеркивал

защитный характер воспаления, считая,

что это весьма целесообразная реакция

организма, закрепленная в эволюции.

Однако

в то же время он указывал, что целительная

сила природы —

главный элемент, который составляет

воспалительную реакцию, не есть еще

приспособление, достигшее совершенства.

По

мнению И. И. Мечникова, доказательством

этого являются частые болезни и случаи

преждевременной смерти от болезни,

сопровождающиеся воспалением — вот

почему так важно устранить это

несовершенство воспалительной реакции

деятельным вмешательством человека —

врача, не удовлетворенного функцией

естественной целебной силы

больного.

Установлено, что в очаге

воспаления возникает сложный комплекс

изменений (морфологических, физиологических,

биохимических) и сущность воспаления

не может быть сведена только к фагоцитозу,

как полагал И. И. Мечников.

Как

справедливо писал И. И. Мечников,

целесообразность воспаления относительная.

На это необходимо указать потому, что

противниками материализма учение о

воспалении используется для проповеди

идеалистических философских представлений

в медицине, подчеркивается только

целесообразная сторона воспалительной

реакции и игнорируется ее приспособительный

и защитный характер, закрепленный в

эволюции животного организма.

короткий

вариант

теория

воспаления

— биологическая выдвинута И. И. Мечниковым

(1892). В его трактовке воспаление

характеризуется широким биологическим

подходом: оно рассматривается как

реакция приспособления и защиты против

вредных факторов. Большое значение в

механизме борьбы с «агрессором»

И. И. Мечников придавал фагоцитозу. Все

предшественники И. И. Мечникова

рассматривали воспаление как местный

процесс. И. И. Мечников охарактеризовал

воспаление как процесс, развивающийся

на всех уровнях организации организма:

клеточном (фагоцитоз), системном (иммунная

система), организменном (эволюция

воспаления с эволюцией организмов).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Теории воспаления

Учение о воспалении на научной основе стало развиваться с середины ХIХ в. — первой половины ХХ в., в связи с разработкой биохимических, биофизических и гистохимических методов и методов электронно-микроскопического изучения тканей.

Воспаление (inflammatio, от лат. in-flammare — воспламенять) — типический патологический процесс, сложившийся в ходе эволюции как защитно-приспособительная реакция организма в ответ на действие повреждающих факторов (флагогенные факторы).

Альтерация, расстройства микроциркуляции (с экссудацией и эмиграцией) и пролиферация являются основными компонентами или внутренними признаками воспаления. Кроме того, очаг воспаления характеризуется пятью внешними (местными) проявлениями:

- · Краснотой (rubor),

- · припухлостью (tumor),

- · повышением температуры, или жаром(calor),

- · болезненностью, или болью (dolor),

- · нарушением функции functio laesa).

Эти признаки особенно хорошо определяются, когда очаг воспаления находится на наружных покровах.

Воспаление может проявляться не только местными, но и общими признаками, выраженность которых зависит от интенсивности и распространенности процесса.

Общие проявления воспаления включают лихорадку, реакции кроветворной ткани с развитием лейкоцитоза, повышенную скорость оседания эритроцитов, ускоренный обмен веществ, измененную иммунологическую реактивность, явления интоксикации организма.

Воспаление относится к числу наиболее распространенных типовых патологических процессов. Одновременно оно представляет собой важную защитно-приспособительную реакцию, эволюционно сформировавшуюся как способ сохранения целого организма ценой повреждения его части. С помощью воспаления обеспечиваются локализация и элиминация воспалительного агента и (или) поврежденной под его воздействием ткани.

Основные теории воспаления

На ранних этапах изучения воспаления доминировали теории Р. Вирхова (1858) и Ю. Конгейма (1885). Р. Вихров (1859) обратил внимание на повреждение паренхимы органов (дистрофические изменения клеток) при воспалении и создал так называемую нутритивную («питательную») теорию воспаления. Согласно теории Р. Вирхова, воспаление заключается в нарушении жизнедеятельности клеточных элементов в ответ на раздражение, развитии дистрофических изменений, состоящих в появлении в клетках белковых зерен и глыбок, притяжении (аттракции) питательного (нутритивного) материала из жидкой части крови, возникновении вследствие этого мутного набухания цитоплазмы, характерного для воспаления.

На смену этой теории пришла сосудистая теория Ю. Конгейма (1887), По сосудистой теории Ю. Конгейма воспаление характеризуется расстройствами кровообращения, приводящими к экссудации и эмиграции и обусловливающими последующие клеточные (дистрофические) изменения. Однако, как впоследствии было установлено, воспаление характеризуется одновременным развитием и тесной взаимосвязью сосудистых и тканевых явлений. Ю. Конгеймом впервые детально описана вся совокупность изменений сосудистого тонуса и кровотока с экссудацией и эмиграцией.

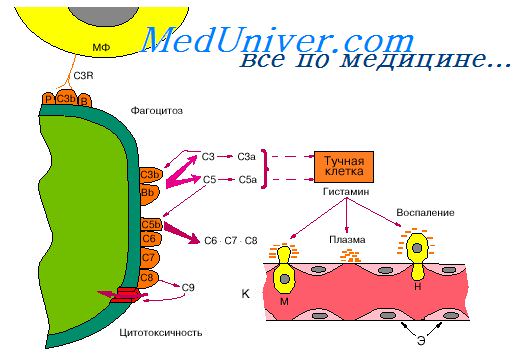

В дальнейшем была выдвинута И.И. Мечниковым (1892 г.) биологическая теория воспаления. В его трактовке воспаление рассматривается как реакция приспособления и защиты организма от вредных факторов. Он положил начало сравнительной патологии воспаления, теории клеточного и гуморального иммунитета, учению о фагоцитозе и сформулировал биологическую (фагоцитарную) теорию воспаления. Согласно ей, основным и центральным звеном воспалительного процесса является поглощение фагоцитами инородных частиц, в том числе бактерий.

Проанализировав воспалительную реакцию у различных видов животных, стоящих на разных ступенях эволюционного развития, И.И. Мечников показал ее усложнение в филогенезе. На ранних этапах филогенеза (у простейших одноклеточных организмов) защита от чужеродного материала осуществляется путем фагоцитоза. При этом и у простейших организмов возникают некоторые явления альтерации. У многоклеточных организмов, не имеющих сосудистой системы, воспаление проявляется скоплением вокруг места повреждения фагоцитирующих амебоидных клеток (амебоцитов). У высших беспозвоночных воспаление выражается скоплением в месте повреждения кровяных клеток — лимфогематоцитов. Несмотря на наличие у них кровеносной системы (открытого типа), сосудистые реакции, характерные для позвоночных, не возникают. Вместе с тем уже на этом этапе эволюционного развития обнаруживаются явления пролиферации. У позвоночных животных и человека воспалительная реакция значительно усложняется за счет сосудистых явлений с экссудацией и эмиграцией, участия нервной системы.

Результаты сравнительно-патологических исследований, свидетельствующие о вовлечении все более сложных защитных и приспособительных явлений по мере эволюционирования воспалительного процесса, позволили И.И. Мечникову показать значение воспаления как защитно-приспособительной реакции всего организма. И.И. Мечников впервые установил связь воспаления с иммунитетом, в механизмах которого фагоцитоз также играет существенную роль.

В 1923 г. Шаде (H. Sehade) выдвинул физико-химическую теорию воспаления. По его мнению, основой воспаления является тканевой ацидоз, гипероксия и гипертония в очаге повреждения, которыми и определяется в дальнейшем вся совокупность изменений при воспалении. Однако вскоре было показано, что физико-химические изменения, характерные для очага воспаления, обнаруживаются в ходе уже развившейся воспалительной реакции и, следовательно, не могут быть пусковым механизмом сосудистых и клеточных явлений (Д.Е. Альперн, 1927). При некоторых видах воспаления (например, аллергическом) ацидоз не развивается либо выражен слабо (А.Д. Адо, 1935). Рикер (C. Ricker, 1924г.), рассматривая феномены воспаления как проявления сосудисто-нервных расстройств, предложил нервно-сосудистую теорию воспаления.

На основании результатов широких патохимических исследований В. Менкин (1938) пришел к выводу о ведущей роли биохимических сдвигов в патогенезе воспаления. Он выделил ряд специфических для воспаления веществ, опосредующих различные воспалительные феномены, — некрозин, экссудин, лейкотоксин, пирексин и др. Как установлено с тех пор, такую роль действительно выполняют физиологически активные вещества — медиаторы воспаления, многие из которых в настоящее время идентифицированы и достаточно изучены.

Д.Е. Альперн (1959) особое внимание уделял вопросу единства местного и общего в воспалении, роли реактивности организма в развитии этого процесса. Он подчеркивал сущность воспаления как общей реакции организма на действие вредного агента. Им обоснована нервно-рефлекторная схема патогенеза воспаления, согласно которой различные сосудисто-тканевые реакции регулируются нервной и гуморальной (главным образом гипофизарнонадпочечниковой) системами.

воспаление патологический физиолог

Список литературы

- 1. Патофизиология: учебник: в 2 т. / под ред. В.В. Новицкого, Е.Д. Гольдберга, О.И. Уразовой. — 4-е изд., перераб. и доп. — ГЭОТАР-Медиа, 2009. — Т. 1. — 848 с.: ил.

- 2. Патофизиология: учебник / Литвицкий П.Ф. — 4-е изд., — 2010. — 496 с.

- 3. Патофизиология: Учебник для студентов мед. вузов/ Н.Н. Зайко, Ю.В. Быць, А.В. Атаман и др.; Под редакцией Н.Н. Зайко и Ю.В. Быця — 3-е изд., перераб. и доп. -К.: «Логос», 1996 — 644 с.: ил. 128

Фагоциты-микрофаги, поглотившие бацилл.

Фагоциты-микрофаги, поглотившие бацилл.Рисунок Ильи Мечникова.

По дороге на Славянск

Жизнь Мечникова определило дорожное происшествие на пути в Славянск. Летом 1850 года, когда Илье было 5 лет, семейство помещиков Мечниковых ехало купаться в солёных озёрах. У современной границы Донецкой области на них напали крестьяне. Связали кучера и форейтора, отняли лошадей и взяли детей с матерью в заложники, требуя 1000 рублей выкупа.

Илья держался за дрожащую мамину руку и ждал, когда их уведут в лес и убьют. Ехавшего с Мечниковыми родственника отпустили, чтобы привёз выкуп. А он вернулся с солдатами. «Ну теперь, — подумал Илья, — нас не убьют. Теперь им достанется. Так им и надо». Пока запрягали, мальчик наблюдал расправу. Она была омерзительна. Мужиков избили, связали. Прибежали бабы. Одна обматерила и ударила по лицу офицера. Тот в ярости кричал, чтобы ей забили ей рот землёй. Солдаты повалили её; деревенские швыряли в них грязью.

Вот первое сильное впечатление в жизни Мечникова. Он возненавидел насилие и всё, что вызывает страдания. Не пожелал стать офицером, как отец. Собирался учиться на врача. Мать отсоветовала: «У тебя слишком мягкое сердце; ты не будешь в состоянии постоянно видеть страдания людей».

Фото 2: Господский дом. Панасовка, имение Мечниковых в Харьковской губернии. Детский рисунок Ильи Мечникова.

Тогда Илья поступил на естественный факультет. Чувствуя призвание к зоологии, так спешил заняться наукой, что закончил Харьковский университет за два года. В 20 лет присутствовал на съезде зоологов в немецком городе Гисен как автор самостоятельного исследования. Скоро он узнал, что в жизни учёного страданий тоже предостаточно.

Доврачебная жизнь

Пока Илья Ильич был зоологом, он совершал великие открытия. Но всё загадочным образом оборачивалось против него. Удар следовал за ударом, вгоняя Мечникова в пессимизм.

Сначала его обокрал научный руководитель – директор Гисенского зоологического института Рудольф Лейкарт, который приписал себе наблюдение Мечникова, что потомство паразитов-гермафродитов на воле становится разнополым. От учёного с мировым именем Илья Ильич такого не ожидал. Впредь он работал только самостоятельно.

Когда Мечников обнаружил, что у беспозвоночных (каракатиц) зародыш развивается по тем же законам, что и у людей – в подтверждение теории Дарвина об эволюции от общего предка – ему стали завидовать молодые учёные. Ровесники голосовали против назначения его профессором Медико-хирургической академии (ныне ВМА).

От усиленных занятий с микроскопом развилось воспаление глаз – хориоидит. Мечников боялся ослепнуть. Когда любимая жена умерла от чахотки, Илья Ильич проглотил оставшийся от неё морфий. Выжил случайно: слишком большая доза яда вызвала рвоту.

Эволюционная теория не утешала Мечникова, она как будто приняла сторону дегенератов. Если предки глистов, обитавшие на воле, имели кишечник, органы чувств, развитую нервную систему, свободу передвижения, то в чужой кишке это всё не нужно: знай, держись да плодись. Напрашивался печальный вывод: «Выживают не лучшие, а более ловкие. Разве история земного шара не показывает нам, что множество низших животных пережило существа, несравненно более развитые и сложные по организации?… Зловонные тараканы сохранились с отдалённых времён и кишат вокруг человека, не особенно смущаясь всем тем, что он делает для их уничтожения».

А сам человек – разве удача эволюции? Детская смертность ужасна. Дикарь едва успевает достичь брачного возраста. Цивилизованный не оставляет потомков из-за конфликта любви с бедностью. И тоже норовит опочить во цвете лет: вторая жена Мечникова – гимназистка, которой он давал уроки зоологии – едва не погибла от тифа. Выхаживая больную, муж так нервничал, что у него начались трудности с речью.

Фото 4: Ольга Николаевна Белокопытова, с 1875 года вторая жена Мечникова, во время их знакомства. Соседи сверху каждое утро будили Илью Ильича рубкой котлет. Однажды он не выдержал, пошёл наверх объясняться, увидел старшую дочь соседа и влюбился с первого взгляда.

Мнительный фантазёр заподозрил у себя бульбарный паралич. А может ли молодая женщина быть счастлива с безъязыким инвалидом? И Мечников снова пытался наложить на себя руки. Теперь под видом эксперимента: ввёл себе кровь больного возвратным тифом, якобы для проверки её заразности.

Заболел в тяжёлой форме, но выздоровел, и всё пошло на лад. Внятность речи вернулась, исчезло навсегда воспаление глаз. Жена, Ольга Николаевна, унаследовала два имения, под Киевом и под Чигириным – появились деньги на занятия наукой. Зиму 1882/83 годов вместе с братьями и сестрой жены Мечниковы провели в Мессине.

Фото 5: Бипиннария, личинка морской звезды, подобная тем, на которых производился исторический опыт в Мессине. Её прозрачность позволяет наблюдать скопление фагоцитов вокруг занозы.

Там Илья Ильич исследовал обитателей пролива — морских ежей, губок, морских звёзд. У них пищеварением занимались особые подвижные клетки. Они хватали частицы пищи совсем так, как это делают инфузории. Отметив это как наследие одноклеточных предков, Мечников направил мысли в иную сторону.

Озарение

Вот как он сам это рассказывал:

«Когда вся семья отправилась в цирк смотреть каких-то удивительных дрессированных обезьян, и я остался один над своим микроскопом, наблюдая за жизнью подвижных клеток у прозрачной личинки морской звезды, — меня сразу осенила новая мысль. Мне пришло в голову, что подобные клетки должны служить в организме для противодействия вредным деятелям. Чувствуя, что здесь кроется нечто особенно интересное, я до того взволновался, что стал шагать по комнате и даже вышел на берег моря… Я сказал себе, что заноза, вставленная в тело личинки морской звезды, не имеющей ни сосудистой, ни нервной системы, должна в короткое время окружиться налезшими на неё подвижными клетками… как у человека, занозившего палец. Сказано — сделано. В крошечном садике при нашем доме, в котором несколько дней перед тем на мандариновом деревце была устроена детям рождественская “елка”, я сорвал несколько розовых шипов и тотчас же вставил их под кожу великолепных, прозрачных как вода, личинок морской звезды. Я, разумеется, всю ночь волновался в ожидании результата, и на другой день с радостью констатировал удачу опыта».

Фото 6: Мечников с женой, её братом и сестрой – теми самыми детьми, для которых была устроена «ёлка» на мандариновом деревце. Фото 1887 года

Вокруг занозы наблюдалось гнойное воспаление, и гной состоял из подвижных клеток. Значит, воспаление – целительная реакция! А ведь оно происходит, если в рану попадают микробы. Мечников стал вводить в личинку бактерии и наблюдал, как подвижные клетки пожирают их.

В Мессине отдыхал Рудольф Вирхов, отец патологии, который показал, что болезни бывают, если клетки организма функционируют неправильно. Увидев препарат Мечникова, Вирхов остался доволен: клетки не только болеют, но ещё и борются с болезнями. Однако старик предрёк Мечникову большие неприятности. Патологи считали воспаление болезнью сосудов, а лейкоциты – переносчиками микробов, которые устроились внутри, как в карете. Что это не доставка, а пожирание, врачам в голову не приходило. Столь свежий взгляд постороннему не прощают.

Почему он уехал

Это Илью Ильича не смущало. Он поверил, что в организме есть собственная целительная сила. Её можно исследовать, а значит, развить, нарастить, сделать непобедимой. Не так уж плохо устроен человек, если силой разума способен менять свою природу.

Защитников организма назвали фагоциты, по-гречески «клетки-пожиратели». Первой патогенной бактерией, на которую Мечников натравил их, стала сибиреязвенная палочка. Крупная. Хорошо видна в микроскоп. От неё уже делали прививки. Илья Ильич ввёл вакцинированному кролику бациллы сибирской язвы, и наблюдал, как на них с жадностью набросились фагоциты. У контрольного непривитого кролика тоже фагоцитов хватало, но они будто не замечали противника, и ничего не предпринимали до самой гибели животного. Вот в чём смысл вакцинации: армия должна знать, кто враг, чтобы его атаковать.

Фото 7: В котелке — Роберт Кох (1843 — 1910), врач, доказавший в 1876 году, что бактерия Bacillusanthracis вызывает сибирскую язву. Крайний справа – его ученик Пауль Эрлих (1854 — 1915). Это главные научные противники Мечникова. Фото 1901 года

Едва Мечников напечатал это в «Вирховском архиве», патологи набросились на него, как лейкоциты на занозу. Настала пора подтверждать теорию сотнями новых опытов. А времени не было, поскольку русская жизнь, по выражению Мечникова, это «препятствия, исходящие и сверху, и снизу, и с боку».

Сверху норовили что-нибудь запретить. Когда в 1886 году в Одессе Мечников руководил бактериологической станцией, он пытался заражать сусликов, опустошавших поля, возбудителем куриной холеры. Градоначальник не разрешил, потому что считал, что куриная холера может перейти в ту самую страшную азиатскую.

Снизу — мужики, которые не выполняли договоров аренды, дёргали у Мечникова свёклу и пасли скот на его лугах. Когда поставили сторожа, крестьяне убили его, и 12 человек пошли на сахалинскую каторгу.

«С боку» — сотрудники, которым нельзя просто «поручить и забыть». Стоило отлучиться, как они, прививая от сибирской язвы скот помещика Панкеева, чего-то не досмотрели и убили 3549 овец из 4414. Этот случай стал последней каплей.

Пастер дал Мечникову половину второго этажа своего института и врачей-стажёров, но с условием работать бесплатно. Институт еле держался на плаву благодаря прививкам и урокам. Поначалу единственным сотрудником Ильи Ильича была жена, не боявшаяся чёрной работы. Жили они только доходами с имения до 1909 года, когда банкир Озирис завещал институту свои миллионы, и началась выплата жалованья.

От антител к тайне старения

Если с Мечниковым никто не спорил, он терял интерес к теме. Но благодаря толпам противников теории фагоцитоза Илья Ильич совершил в иммунологии не меньше открытий, чем весь остальной институт.

Мюнхенский врач Ганс Бухнер показал, что сыворотка крови без фагоцитов тоже убивает микробы. Мечников догадался, что это происходит invitro: при свёртывании крови фагоциты в ней погибают, из них выходят вещества, которыми они убивают чужеродные клетки. Антитела – не оружие против микробов, а метки на их поверхности, для фагоцитов: это чужой, приканчивай да ешь.

Фото 8: Участники Лондонского конгресса гигиенистов, на котором состоялся решающий бой за клеточную теорию иммунитета, 1891 год. В центре, с седыми бакенбардами – хирург Джозеф Листер, основатель антисептики, сторонник Мечникова. Мечников стоит за его спиной, правее него – первооткрыватель антител Сибасабуро Китасато. Крайним слева на скамье сидит руководитель Института Пастера и друг Мечникова Эмиль Ру, за спиной которого стоит его противник Ганс Бухнер

Спор с Паулем Эрлихом завершился одной Нобелевской премией на двоих. Эрлих спросил: а как же антитоксины, которые возникают в крови по мере привыкания к яду и нейтрализуют, например, яд кобры? Мечников показал на опыте: кроме подвижных фагоцитов крови, есть в тканях более крупные неподвижные – макрофаги. Они поглощают токсины и вырабатывают антитоксины. Они же поедают избыток собственных тканей организма – например, лишние мышцы разросшейся матки после родов. Могут макрофаги приняться и за нужные клетки. Отсюда аутоиммунные болезни и аллергия. А также одряхление в старости.

Начинается с поседения волос, где макрофаги приходят в движение, поедая по дороге пигмент меланин. То есть седина – иммунный ответ. Но если так, рассуждал Мечников, то старение вызывают постоянно присутствующие токсины, продукция обитающих в кишечнике микробов. Этих можно потеснить, принимая простоквашу, чтобы заселить толстую кишку молочнокислыми бактериями, которые не дают ядовитых продуктов гниения. А ещё лучше создать иммунитет ко всем инфекциям. Тогда человек не будет дряхлеть и в глубокой старости умрёт естественной смертью. Желанной, как сон после рабочего дня. Но пока мы продолжаем болеть, такая смерть – большая редкость, и страх перед кончиной крадёт у нас радости жизни.

Фото 9: Открытый Мечниковым механизм поседения волос. Рисунок Ильи Ильича: наблюдаемая под микроскопом картина — наглотавшийся зёрен пигмента меланина макрофаг движется по волосу. Подпись рукой Мечникова: «Из волоса с моей левой щеки. Почти весь волос седой, но ещё не очень белый»

Искушение родиной

Инфекций – тысячи, ото всех не привьёшься. Но должен существовать естественный иммунитет. Скажем, туберкулёзные микобактерии широко распространены, а болеют далеко не все. Этот вопрос разрешила в 1911 году организованная Мечниковым экспедиция в калмыцкие степи. Уже была диагностическая реакция Пирке, определявшая наличие иммунитета к туберкулёзу.

В глубине степи, где нет микобактерий, у живущих изолированно калмыков иммунитет не нашли. Для них контакты с приезжими – риск. А ближе к городам чахоточных много, но есть и здоровые калмыки с иммунитетом, возникшим при общении с русскими. Мечников предрёк, что будущее медицины – в открытии механизма такого природного иммунитета.

Сравнивая состояние калмыков с тем, что видел 38 годами ранее, Илья Ильич отмечал, как усилились 4 бича кочевого народа — туберкулёз, водка, сифилис, несущая всё это русская колонизация.

Фото 10: Рисунок, сделанный Мечниковым в антропологической экспедиции по калмыцкой степи в 1873 году

Положение русских тоже не радовало: бесправие, мракобесие, Распутин во дворце. Зачем запретили студенческие собрания? Почему из университетов ушли лучшие профессора? На предложение вернуться в Россию, чтобы возглавить Институт экспериментальной медицины, Мечников 26 марта 1913 года отвечал: «Хотя я и враг всякой политики, но всё же мне было бы невозможно присутствовать равнодушно при виде того разрушения науки, которое теперь с таким цинизмом производится в России».

Той зимою он перенёс инфаркт, и спокойно ждал смерти, находя у себя то самое здоровое желание умереть. Вроде бы ничто больше не волновало – ни состояние науки в России, ни цветение весны. Но жизнь жестока: Мечников дожил до мировой войны и пришёл от неё в смятение, добившее больное сердце. По мнению врачей, сердечная недостаточность была далёким эхом возвратного тифа.

Выступая в русской печати, Мечников сокрушался и надеялся: «Безумная война, которая как снег на голову упала вследствие неумения или нежелания людей, поставленных для охранения мира, повлечёт за собой продолжительный период спокойствия. Следует надеяться, что эта беспримерная бойня надолго отобьёт охоту воевать… Пусть те, у кого воинственный пыл не остынет, лучше направят его на войну не против людей, а против микробов».

Фото 11: Мечников за работой в Институте Пастера. Снимок фотоагентства «Ажанс Роль», после 1909 года

Источники и дополнительные материалы

— Ольга Мечникова. «Жизнь Ильи Ильича Мечникова» (воспоминания Мечникова, записанные его второй женой Ольгой Николаевной, с её комментариями). 1926

— Александр Безредка. «История одной идеи», перевод с французского (любимый ученик Мечникова о его исследованиях, как о развитии одной идеи). 1926

— Лев Зильбер. «Мечников и его учение» (ведущий советский иммунолог анализирует характер Мечникова). 1945

— Виктор Фролов. «Война с микробами. Интригующие подробности открытия Мечникова» (биография Мечникова, написанная врачом в советское время, и пересмотренная автором в другую историческую эпоху). 2008

— Александр Шабров, Игорь Князькин, Александр Марьянович. «Илья Ильич Мечников. Энциклопедия жизни и творчества» (подробное документальное повествование о жизни трудах и философских взглядах Мечникова, 1264 страницы). 2008

— Татьяна Ульянкина. «Российский Нобелевский лауреат Илья Ильич Мечников (1845-1916)», издание Архива РАН (биографический альбом, иллюстрированный фотографиями и рукописями из архива Мечникова, который Ольга Николаевна передала Академии Наук). 2017.

— Мечниковская фототека на портале Института Пастера

Современные учёные о Мечникове

— RichardM. Krause. Metchnikoff and Syphilis Research during a Decade of Discovery, 1900-1910. Доклад о Мечникове как об основателе химиопрофилактике сифилиса, Американское общество микробиологии, 1995.

— Robert Glaser, Manfred Henze. Metschnikow, Phagozyten und Gießen. Доклад о работе Мечникова у Лейкарта, сделанный в Гисенском университете, 2005

— Fabrice Merien. A Journey with Elie Metchnikoff: From Innate Cell Mechanisms in Infectious Diseases to Quantum Biology (понятиятеорииМечниковасточкизрениясовременнойиммунологии). «Frontiers in Public Health», 16 июня 2016

Ссылки по теме

— Махатма Хавкин. (Владимир Хавкин под руководством Ильи Мечникова делает в Институте Пастера вакцину от холеры; в Индии он готовит вакцину от чумы из микробного токсина) Медпортал, 10 января 2016

— Трихины: первые убийцы среди паразитов. (Роль Рудольфа Вирхова в исследовании трихинеллёза – первой известной смертельно опасной для человека паразитарной инфекции) Медпортал, 27 января 2016

— Дуэль на гремучниках. История развития противозмеиных сывороток. (Начало применения антитоксинов для лечения отравлений, автор метод