Системное воспаление с позиции теории типового патологического процесса

1. Гусев Е.Ю., Черешнев В.А., Юрченко Л.Н. Системное воспаление с позиции теории типового патологического процесса // Цитокины и воспаление. – 2007. – Т. 6, № 4. – С. 9-21.

2. Гусев Е.Ю., Юрченко Л.Н., Черешнев В.А., Зотова Н.В., Журавлева Ю.А., Зубова Т.Э., Руднов В.А., Кузьмин В.В., Макарова Н.П., Лейдерман И.Н., Левит Д.А., Суханов В.А., Сипачев А.С., Бражников А.Ю., Решетникова С.Ю., Засорин А.А. Варианты развития острого системного воспаления // Цитокины и воспаление. – 2008. – Т. 7, № 2 – С. 9-17.

3. Гусев Е.Ю., Юрченко Л.Н., Черешнев В.А., Зотова Н.В. Методология изучения системного воспаления // Цитокины и воспаление. – 2008. – Т. 7, № 1. – С. 15-23.

4. Гусев Е.Ю., Юрченко Л.Н., Черешнев В.А., Зотова Н.В., Копалова Ю.А. Способ диагностики и прогноза системного воспаления с верификацией фаз и стадий. Патент на изобретение № 2335771 от 11.07.2006.

5. Гусев Е.Ю., Юрченко Л.Н., Черешнев В.А., Журавлева Ю.А., Соломатина Л.В. Хроническое системное воспаление как типовой патологический процесс // Цитокины и воспаление. – 2008. – Т. 7, № 4. – С. 3-10.

6. Насонов Е.Л. Атеросклероз при ревматических заболеваниях: анализ патогенеза // Терапевт. архив. – 1998. – № 9. – С. 92-95.

7. Сепсис: этиология, иммунопатогенез, концепция современной иммунотерапии / В.К. Козлов. – СПб.: Диалект, 2006. – 304 с.

8. Титов В.Н. Клиническая химия атеросклероза // Клин. лаб. диагностика. – 1998. – № 4. – С. 3-13.

9. Филин В.А., Салмова В.С., Вартапетова Е.Е. Современные аспекты этиологии и патогенеза неспецифического язвенного колита // Педиатрия. – 2000. – № 6. – С. 95-99.

10. Aderka D., Engelmann H., Maor Y., Brakebusch C., Wallach D. Stabilization of the bioactivity of tumor necrosis factor by its soluble receptor // J. Exp. Med. – 1992. – Vol. 175. – P. 323 — 329.

11. Bone R.C. Toward an Epidemiology and Natural History of SIRS // JAMA. – 1992. – Vol. 268, N 24. – Р. 3452-3455.

12. Boudville N., Horner M., McEwan E. Effect of FX Dialysers on Systemic Inflammation and Quality of Life in Chronic Haemodialysis Patients // Blood Purif. – 2009. – Vol. 27, N 2. – P. 187-193.

13. Bürgi U., Stocker R. Intensivmedizinische Behandlungs-koncepte nach traumatischer Rükenmarksverletzung // Schweiz Med. Wochenschr. – 2000. – Vol. 130. – P. 811-815.

14. Chrysohoou C., Pitsavos C., Barbetseas J., Kotroyiannis I., Brili S., Vasiliadou K., Papadimitriou L., Stefanadis C. Chronic systemic inflammation accompanies impaired ventricular diastolic function, detected by Doppler imaging, in patients with newly diagnosed systolic heart failure (Hellenic Heart Failure Study) // Heart Vessels. – 2009. – Vol. 24, N 1. – P. 22-26.

15. Correale M., Brunetti N.D., Di Biase M. The pro-inflammatory role of cytokines in the mechanism of atherosclerosis // G. Ital. Cardiol. (Rome). – 2006. – Vol. 7, N 9. – P. 594-603.

16. Fröde T.S., Tenconi P., Debiasi M.R., Medeiros Y.S. Tumor necrosis factor-α, interleukin-2 soluble receptor and different inflammatory parameters in patients with rheumatoid arthritis // Mediators of Inflammation. – 2002. – Vol. 11. – P. 345-349.

17. Hotchkiss R.S., Karl I.E. The pathophysiology and treatment of sepsis // The New England Journal of Medicine. – 2003. – Vol. 348, N2. – P. 138-50.

18. Kaminskaia G.O., Popov E.V., Romanov V.V. Comparison of systemic manifestations of inflammation in torpid pulmonary tuberculosis and respiratory sarcoidosis // Probl. Tuberk. Bolezn. Legk. – 2008. – N 2. – P. 25-29.

19. Kunisaki K.M., Rice K.L., Janoff E.N., Rector T.S., Niewoehner D.E. Exhaled nitric oxide, systemic inflammation, and the spirometric response to inhaled fluticasone propionate in severe chronic obstructive pulmonary disease: a prospective study // Ther. Adv. Respir. Dis. – 2008. – Vol. 2, N 2. – P. 55-64.

20. Mach F., Battegay E., Darioli R., Graf C., Miserez A.R., Riesen W., Saner B., Schulthess G. Entzuendung und Infektion als kardiovaskulaere Risikofaktoren // Kardiovaskulaere Medizin. – 2004. – Vol. 7. – P. 83-86.

21. Marshall J.C., Vincent J.-L., Fink M.P. Cook D.J., Rubenfeld G., Foster D., Fisher CJ. Jr., Faist E., Reinhart K. Measures, markers, and mediators: toward a staging system for clinical sepsis. A report of the Fifth Toronto Sepsis Roundtable, Toronto, Ontario, Canada, October 25-26, 2000 // Crit. Care Med. – 2003. – Vol. 31, N 5. – 1560 — 1567.

22. Subramanian S., Chait A. The effect of dietary cholesterol on macrophage accumulation in adipose tissue: implications for systemic inflammation and atherosclerosis // Curr. Opin. Lipidol. – 2009. – Vol. 20, N 1. – P. 39-44.

23. Tripepi G., Mallamaci F., Zoccali C. Inflammation markers, adhesion molecules, and all-cause and cardiovascular mortality in patients with ESRD: searching for the best risk marker by multivariate modeling // J. Am. Soc. Nephrol. – 2005. – Vol. 16, N 1. – P. 83-88.

24. Urboniene D., Sakalauskas R., Sitkauskiene B. C-reactive protein levels in patients with chronic obstructive pulmonary disease and asthma // Medicina (Kaunas). – 2008. – Vol. 44, N 11. – P. 833-840.

25. Werner M., Otto U., Schreiter D., Lamesch P., Kohlhav K., Witzigmann H., Hauss J., Fiedler M., Thiery J. Der immunologische Risikopatient bei Sepsis und Transplantation // Transplantationmedizin. – 2003. – Vol. 15. – P. 1-16.

26. Yao Q., Axelsson J., Heimburger O., Stenvinkel P., Lindholm B. Systemic inflammation in dialysis patients: Causes and consequences // Minerva Urol. Nefrol. – 2004. – Vol. 56. – P. 237 — 248.

Все, что происходит в человеческом организме, подчинено определенным законам. Они действуют стереотипно вне зависимости от ситуации, поэтому организм, пытаясь защититься от «угрозы» в виде лекарства или прививки, иногда вредит сам себе. Почему же это происходит? И как можно повлиять на этот процесс, чтобы обратить его себе во благо? Есть ли понятие типового патологического процесса, виды, объединяющие свойства? Над этими вопросами уже сотни лет размышляют ученые и врачи. Они пытаются вывести закономерности в реакциях организма, чтобы проанализировать его работу.

Определение

Типовой патологический процесс – каскад последовательных реакций, возникающих в организме в ответ на воздействие внешнего или внутреннего фактора, нарушающего нормальное течение жизненных процессов. Любой патологический процесс имеет такие качества, как универсальность, стереотипность, полиэтиологичность, аутохтонность, эквифинальность и четкая онтогенетическая динамика.

Знание характерных черт позволяет выделить типичные патологические процессы из всего обилия реакций, происходящих в организме каждую минуту.

Основные характеристики патологического процесса

Для типовых патологических процессов характерно наличие шести определенных качеств.

- Стереотипность. Наличие черт типового процесса вне зависимости от причины его появления и локализации.

- Универсальность. Типовой патологический процесс может находиться в составе разных нозологических единиц.

- Полиэтиологичность. Этиологический фактор заболевания выполняет лишь пусковую роль и не является постоянным.

- Аутохтонность. Свойство процесса развиваться самостоятельно, даже когда этиологический фактор перестает действовать.

- Эквифинальность. Различные пути реализации патологического процесса, которые приводят к одинаковому развитию и разрешению.

- Онтогенетическая динамика. Это совершенствование механизмов регуляции и течения патологического процесса.

Зная эти характеристики, можно выявить любые типовые патологические процессы. Примеры таких явлений: воспаление, лихорадка, гипоксия, стресс, шок. Кроме того, можно причислить к этим процессам опухоль, тромбоз, атрофию и многие другие.

Воспаление

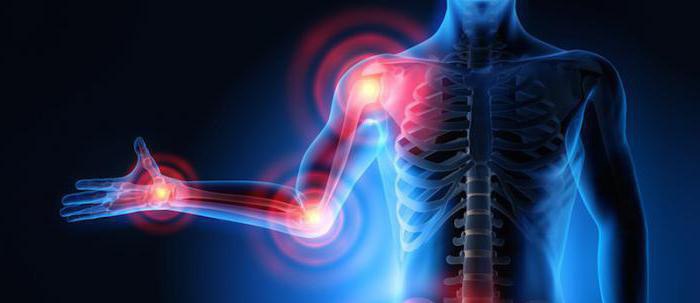

Воспаление – это типовой патологический процесс, который проявляется изменением кровообращения, повышением проницаемости сосудов в сочетании с пролиферацией клеток и дистрофией окружающих тканей. Он направлен на элиминацию патогенного раздражителя и восстановление функции тканей и органов.

Воспаление включает пять обязательных компонентов: жар, боль, отек, покраснение и нарушение функции. Эти признаки типового патологического процесса можно применять для диагностики, а также дифференцировки нозологических единиц. Механизм воспаления является общим для всех живых организмов, в том числе и простейших, независимо от триггерного фактора и особенностей строения организма.

Любое воспаление обязательно проходит три стадии, которые могут быть более или менее выражены. Первая стадия – альтерация. Она связана с повреждением тканей и клеток организма. Следующая за ней, экссудация, начинается, когда из сосудистого русла в поврежденный участок начинает поступать жидкость. И последняя стадия – пролиферация. Это активное размножение клеток и восстановление тканей (регенерация).

Лихорадка

К типовым патологическим процессам относятся также повышенная температура и кислородное голодание. Начать можно с лихорадки. Она характеризуется стойким повышением температуры тела за счет изменения системы терморегуляции. Эволюционно эта реакция сформировалась для защиты организма от инфекционных агентов, которые погибали под действием высокой температуры.

Пару столетий назад все болезни, в процессе развития которых поднималась температура, назывались «лихорадка». Этот термин присутствует и сейчас в названии некоторых нозологических единиц, но отнюдь не повсеместно.

Суть этого явления заключается в том, что организм после попадания в него возбудителя вырабатывает специфические вещества – пирогены. Эти химические соединения влияют на центр терморегуляции и смещают установочную точку температурной постоянной выше, чем обычно. Но сами механизмы терморегуляции сохраняют свои функции. Это принципиальное отличие лихорадки от гипертермии, во время которой происходит срыв компенсаторных механизмов терморегуляции.

Гипоксия

Гипоксия – это типовой патологический процесс, который возникает из-за недостатка кислорода в воздухе либо из-за нарушения его доставки к органам и тканям.

Различают:

— гипоксическую гипоксию (снижение давления кислорода в окружающем воздухе);

— дыхательную или респираторную (нарушение транспорта кислорода через гематоальвеолярный барьер);

— гемическую, иначе кровяную (снижение емкости крови для молекул кислорода);

— циркуляторную (снижение интенсивности кровообращения);

— тканевую (снижение восприятия кислорода тканями);

— перегрузочную (мембраны клеток органа функционально перегружены);

— смешанную;

— техногенную (развивается, если организм долго находится в среде с высоким содержанием смога).

Наиболее чувствительными к нехватке кислорода являются нервная ткань, мышца сердца, клетки печени и почек. Для коррекции гипоксии используют препараты, которые увеличивают доставку кислорода к тканям либо уменьшают потребность организма в этом газе.

Аллергия

Понятие о типовых патологических процессах не может обойтись без упоминания аллергии. Это сверхчувствительная реакция иммунной системы организма на появление в организме антигенов. Выделяют четыре типа гиперчувствительности:

- Анафилактический. В процессе первого контакта организма с антигеном образуется много иммуноглобулина Е, который прикрепляется к тучным клеткам и циркулирует в крови. При повторном контакте с антигеном тучные клетки разрушаются, в кровь и ткани попадают медиаторы воспаления, которые вызывают системную реакцию.

- Цитотоксический. Антиген, находящийся на мембране клетки, улавливается иммуноглобулинами классов М и G. После этого клетка разрушается путем фагоцитоза, либо под воздействием белков комплемента, либо натуральными киллерами.

- Иммунокомплексный. Антитела прочно соединяются с антигенами и прикрепляются к стенкам сосудов. Клетки эндотелия сосудов разрушаются под воздействием высвобождаемых ферментов.

- Гиперчувствительность замедленного типа (ГЗТ). Антиген, попадая в организм, взаимодействует с макрофагами и Т-хелперами, стимулируя иммунитет.

Стресс

Стресс – это собирательное понятие, включающее в себя неспецифические адаптационные механизмы организма, которые включаются при воздействии различных внешних и внутренних факторов. Выделяют положительный стресс – эустресс, и отрицательный – дистресс. По типу воздействия различают нервно-психический, температурный, световой, голодовой и др. стрессы.

Физиологический стресс иначе называют общий адаптационный синдром (ОАС). Физиолог Ганс Салье обнаружил, что, помимо компенсации стрессового состояния, наблюдается и повреждение некоторых элементов организма: уменьшение вилочковой железы, увеличение коры надпочечников, язвы желудочно-кишечного тракта.

Этот же ученый выделил три стадии ОАС:

— тревога (мобилизация резервов организма);

— сопротивление;

— истощение.

Спустя пять лет после опубликования своей теории, в 1938 году, Салье предложил теорию краткосрочной и долгосрочной адаптации.

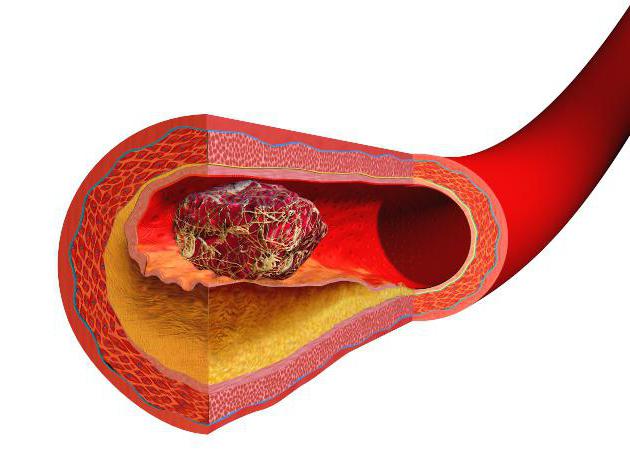

Тромбоз

Типовые патологические процессы, связанные с расстройством кровообращения, – это гипоксия и тромбоз. Последний представляет собой формирование свертков крови внутри сосудов при жизни человека. После повреждения артерии, вены, капилляра или любого другого сосуда к месту разрыва устремляются тромбоциты, которые склеиваются между собой фибрином и формируют первичный тромб. Он перекрывает дефект и прекращает потерю крови из сосудистого русла.

Это положительная сторона процесса. Но при определённых условиях (массивная кровопотеря, срыв механизмов адаптации, повышенное содержание липидов) тромбы могут образовываться и без повреждения кровеносного русла. Сгустки циркулируют по кровотоку и могут закупоривать мелкие (или крупные) сосуды, вызывая ишемию и некроз органа.

Выделяют три фактора, способствующие развитию тромбоза, т. н. триада Вирхова:

— гиперкоагуляция, или тромбофилия (состояние вызвано генетическими дефектами или повышенной готовностью иммунитета);

— повреждение клеток слизистой сосудов (травмы, хирургическое вмешательство, инфекции);

— нарушение кровотока в месте повреждения (застой крови вследствие сердечно-сосудистой недостаточности).

Опухоль

Медицинская наука позволяет рассматривать опухоль как типовой патологический процесс. Определение этого понятия звучит так: это ткань, которая образовалась в результате изменения генетического аппарата клетки. Эти изменения привели к нарушению их роста и дифференцировки.

Все опухоли делятся на две большие группы: доброкачественные и злокачественные. Выделяют пять особенностей, присущих всем опухолям:

— атипизм (тканевой или клеточный);

— органоидность строения;

— прогрессия;

— автономность;

— неограниченный рост.

Для доброкачественных характерен медленный рост. Они не образуют метастазы и не оказывают отрицательное влияние на организм в целом. Но при стечении неблагоприятных обстоятельств опухоль может малигнизироваться.

Атрофия

К типовым патологическим процессам относятся атрофия и дистрофия. Атрофия – это уменьшение размеров органов и тканей из-за расстройства питания. Во время атрофии наблюдается снижение толщины мышечных волокон, уменьшение количества актина и миозина, пластических веществ. В миокарде появляются участки некроза, а на слизистой желудка – язвы. Атрофия развивается в то время, когда человек истощен длительной болезнью или вынужден соблюдать строгий постельный режим, например после перелома или инфаркта.

Последствия атрофии легко исправить, если своевременно восстановить двигательную активность. Поэтому в хирургии принято поднимать пациента в послеоперационном периоде, в реанимации – заниматься физиотерапией и дыхательной гимнастикой.

В немедицинском смысле это слово употребляют, когда хотят акцентировать внимание на утрате какого-либо чувства или способности.

Дистрофия

Дистрофия – это типичный патологический процесс, характеризующийся нарушением метаболизма на уровне тканей, которое ведет к их структурным изменениям. В основе этого процесса находится нарушение питания клеток. Механизмы трофики тканей и органов делятся на внутриклеточные и внеклеточные.

Внутриклеточные механизмы включают:

— транспорт продуктов метаболизма через кровь и лимфу;

— межклеточную мезенхиму;

— нейроэндокринную регуляцию.

Нарушение каждого звена по отдельности или всех вместе вызывает тот или иной вид дистрофии. Выделяют белковую, жировую, углеводную и минеральную дистрофию, а также хроническую.

Атеросклероз

Нарушение липидного обмена тоже входит в типовые патологические процессы. Патофизиология этого состояния связана с нарушением обмена жиров и отложением их в стенках сосудов. Липиды низкой и очень низкой плотности пропитывают клетки эндотелия, формируя атероматозные бляшки. На следующем этапе на их месте разрастается соединительная ткань, которая имбибируется ионами кальция. Стенки сосуда деформируются, сужаются и могут полностью закупориваться. Это приводит к ишемии и нарушению функции органа.

Воспаление – типовой

патологический процесс, сформировавшийся

в эволюции как защитно-приспособительная

реакция организма на воздействие

патогенных (флогогенных) факторов,

направленная на локализацию, уничтожение

и удаление флогогенного агента, а также

на устранение последствий его действия

и характеризующийся альтерацией,

экссудацией и пролиферацией.

Этиология воспаления:

Воспаление возникает

как реакция организма на патогенный

раздражитель и на вызываемое им

повреждение. Патогенные, называемые в

данном случае флогогенными, раздражители,

т.е. причины воспаления, могут быть

разнообразные: биологические, физические,

химические как экзогенного, так и

эндогенного происхождения.

Этиогенные факторы:

Тромб, эмбол, отложение солей, кровоизлияние,

опухоль

Экзогенные факторы:

механические, физические, химические,

биологические.

Главная роль —

рефлекторного механизма.

Классификация:

Различают

три основных формы воспаления:

интерстициальное

диффузное;гранулематозное;

воспалительные

гиперпластические (гиперрегенераторные)

разрастания.

При

систематизации видов воспаления наряду

с клинико-анатомическими особенностями

учитывают:

1)

временную характеристику процесса

(острое и хроническое);

2)

морфофункциональные особенности

воспаления;

3)

патогенетическую специфику воспаления

(иммунное воспаление).

Процесс

считают острым, если длительность его

до 4-6 недель, однако в большинстве случаев

он заканчивается в течение 1,5-2 недель.

В

зависимости от характера доминирующего

местного процесса

(альтерация, экссудация или пролиферация)

различают три вида В. В случае преобладания

альтеративных процессов, дистрофии,

некроза развивается альтеративное

(некротическое) воспаление.

Оно наблюдается чаще всего в паренхиматозных

органах при инфекционных заболеваниях,

протекающих с выраженной интоксикацией.

Различают также экссудативный

и пролиферативный типы

В. в соответствии с выраженностью того

или иного процесса.

Экссудативное

В. характеризуется выраженным нарушением

кровообращения с явлениями экссудации

и эмиграции лейкоцитов. По характеру

экссудата различают

серозное, гнойное, геморрагическое,

фибринозное, смешанное В. Кроме того,

при развитии В. слизистых оболочек,

когда к экссудату примешивается слизь,

говорят о катаральном В., которое обычно

сочетается с экссудативным В. других

видов (серозно-катаральное, гнойно-катаральное

и др.).

Пролиферативное

и продуктивное

В. характеризуется доминирующим

размножением клеток гематогенного и

гистогенного происхождения. В зоне В.

возникают клеточные инфильтраты, которые

в зависимости от характера скопившихся

клеток на круглоклеточные (лимфоциты,

гистиоциты), плазмоклеточные,

эозинофильноклеточные , эпителиоидно-клеточные,

макрофагальные инфильтраты.

Местные признаки

воспаления.

Покраснение– яркий клинический признак воспаления,

связано с расширением артериол, развитием

артериальной гиперемии и “артериализацией”

венозной крови в очаге воспаления.Припухлостьиз-за образованием инфильтрата,

вследствие развития экссудации и отека,

набухания тканевых элементов.Жар,

повышение температуры, развивается

из-за усиленного притока теплой

артериальной крови, в результате

активации метаболизма, повышения

теплопродукции и теплоотдачи в очаге

воспаления.Боль– возникает в результате раздражения

окончаний чувствительных нервов

различными биологически активными

веществами (гистамин, серотонин,

брадикинин и др.), сдвига рН внутренней

среды в кислую сторону, возникновения

дисионии, повышения осмотического

давления в очаге повреждения, вызванного

усиленным распадом тканей, механическим

сдавлением тканей, вышедшей из

кровеносного русла в окружающую ткань

жидкостью.Нарушение функциина почве воспаления возникает, как

правило всегда; иногда это может

ограничиваться расстройством функций

пораженной ткани, но чаще страдает весь

организм, особенно когда воспаление

возникает в жизненно важных органах.

Признаки общего

характера:I.Изменение

количества лейкоцитовв периферической

крови.

Подавляющее

большинство воспалительных процессов

сопровождается лейкоцитозом, значительно

реже, при воспалении вирусного

происхождения – лейкопенией. По своей

природе лейкоцитоз является, в основным

перераспределительным, т.е. обусловлен

перераспределением лейкоцитов в

организме, выходом их в кровеное русло.

2. Лихорадкаразвивается под влиянием поступающих

из очага воспаления пирогенных факторов:

первичных пирогенов экзо- и эндогенного

происхождения и вторичных пирогенов и

вторичных пирогенов

3. Изменение

количества и качественного состава

белковплазмы крови. При остром

воспалительном процессе в крови

накапливаются синтезируемые гепатоцитами,

макрофаками и др. Клетками так называемые

“белки острой фазы” воспаления. Для

хронического течения воспаления

характерно увеличение в крови содержания- и особенно-глобулинов.

4. Увеличение

скорости оседания эритроцитов(СОЭ),

что особенно имеет место при хронических

воспалительных процессах, обусловлено

повышением вязкости крови, снижением

отрицательного заряда и агломерацией

эритроцитов, изменениями состава белков

крови, подъем температуры.

5. Изменения

содержания гормоновв крови заключаются,

как правило, в увеличении концентрации

катехоламинов, кортикостероидов.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #