Соединительная ткань процессы воспаления и регенерации

Воспаление в соединительной ткани. Процессы воспаления в соединительной ткани.

Рыхлая соединительная ткань — это система многих клеточных дифферонов, или гистогенетических рядов — дивергентных линий клеточной дифференцировки. Несмотря на большое разнообразие клеточных форм, все они составляют единую систему, выполняющую защитную и трофическую функции. Между кровью и соединительной тканью существуют тесные взаимосвязи и постоянный обмен клеточными элементами.

Структурно-функциональной единицей соединительной ткани считается гистион. Он включает участок микроциркуляторного русла с окружающими его клетками и межклеточными структурами. Рыхлая соединительная ткань находится в динамических взаимодействиях с другими тканями, в частности, с эпителиальными, ретикулярной, эндотелиальной, жировой, пигментной, плотными волокнистыми соединительными тканями.

Воспаление и регенерация. При действии повреждающих агентов (механических, химических, бактериальных и других) в рыхлой соединительной ткани развивается сложная сосудисто-тканевая защитно-приспособительная реакция — воспаление. При воспалении наблюдаются как общие, так и местные изменения. Местные проявления реакции организма в очаге воспаления включают несколько взаимосвязанных фаз: 1) альтерация (повреждение) тканей; 2) высвобождение физиологически активных веществ — так называемых медиаторов воспаления; 3) сосудистая реакция с экссудацией, включающая изменение кровотока в микроциркуляторном русле, повышение проницаемости сосудов; 4) резорбция продуктов распада тканей; 5) пролиферация клеток с образованием «грануляционной ткани» и последующей регенерацией тканей. Завершается воспаление образованием зрелой волокнистой соединительной ткани.

При описании воспаления обычно выделяют три фазы: лейкоцитарную, с преобладанием в очаге воспаления нейтрофильных гранулоцитов; макрофагическую, когда продукты распада активно резорбируются макрофагами; фибробластическую, на протяжении которой на месте повреждения разрастается соединительная ткань.

Лейкоцитарная фаза воспаления характеризуется передвижением нейтрофильных гранулоцитов в очаг распада ткани на месте ее повреждения. Пусковым механизмом воспаления является выброс медиаторов и цитокинов (гистамина, серотонина, лизосомных гидролаз и других биологически активных веществ). Источником выделения медиаторов являются тканевые базофилы (тучные клетки), лейкоциты, кровяные пластинки, макрофаги и лимфоциты. При этом развивается комплекс сосудистых изменений, включающий повышение проницаемости микроциркуляторного русла, экссудацию жидких составных частей плазмы, эмиграцию клеток крови. Уже через 6 ч от начала воспаления образуется лейкоцитарный инфильтрат. Нейтрофильные гранулоциты проявляют высокую фагоцитарную активность, поглощая главным образом микроорганизмы (отсюда их название — микрофаги). Часть нейтрофилов при этом распадается, выделяя большое количество лизосомных гидролаз. Это способствует очищению очага воспаления от поврежденных тканей.

Макрофагическая фаза воспаления протекает при явлениях активизации макрофагов как гематогенных (возникающих из моноцитов крови), так и гистиогенных (оседлых макрофагов — гистиоцитов). Макрофаги энергично фагоцитируют продукты тканевого распада. Вместе с тем они вырабатывают вещества — стимуляторы восстановительных процессов в очаге воспаления.

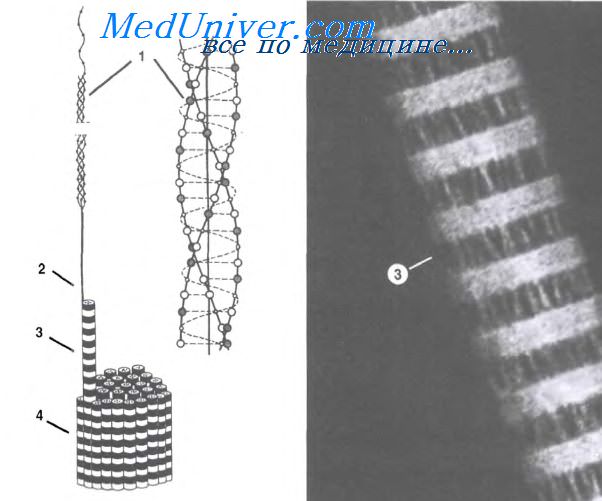

Фибробластическая фаза является завершающей фазой воспаления. Она характеризуется пролиферацией (размножением) клеток фибробластического ряда и их передвижением к воспалительному очагу. Поскольку к этому времени заканчивается в основном очищение места повреждения от продуктов тканевого распада, фибробласты заполняют бывший дефект ткани. Они интенсивно вырабатывают межклеточное вещество. При этом образуются вначале тонкие аргирофильные, а позднее и коллагеновые волокна. Вместе с клетками эти волокна отграничивают воспалительный очаг от неповрежденной ткани. Развитие фибробластов постепенно приводит к замещению воспалительного очага соединительной тканью. При значительном дефекте ткани на месте очага воспаления формируется рубец. При наличии инородного тела вокруг него образуется соединительнотканная капсула, отчетливо выраженная на 5-7-е сутки от начала воспаления. Относительно источников развития фибробластов в очаге повреждения существуют разные гипотезы. Так различают две субпопуляции фибробластов, имеющие разные источники и отличающиеся неодинаковой продолжительностью жизни (коротко- и долгоживущие фибробласты).

Фибробласты, которые развиваются из стволовых кроветворных клеток — это короткоживущая популяция фибробластов защитно-трофического типа, участвующая в процессах воспаления, заживления ран и т. д. Другие фибробласты происходят от стволовых стромальных клеток (механоцитов) костного мозга. Это популяция долгоживущих фибробластов опорного типа с преимущественно механическими функциями. Кроме того, существуют специализированные формы фибробластов — фиброкласты и миофибробласты, развивающиеся из адвентициальных клеток. Фиб-рокласты обеспечивают перестройку соединительной ткани путем разрушения межклеточного вещества. В цитоплазме клеток обнаруживается хорошо развитый аппарат лизиса коллагеновых фибрилл. Клетки выявляются преимущественно в области формирования рубцовой ткани после повреждения органов. Миофибробласты отличаются от фибробластов большим содержанием сократительных филаментов (актина гладкомышечного типа). Они также участвуют в регенерации путем контракции краев раны.

— Также рекомендуем «Ткани с опорно-механической функцией. Плотные волокнистые соединительные ткани.»

Оглавление темы «Костные ткани. Мышечные ткани.»:

1. Воспаление в соединительной ткани. Процессы воспаления в соединительной ткани.

2. Ткани с опорно-механической функцией. Плотные волокнистые соединительные ткани.

3. Костные ткани. Остеогистогенез.

4. Развитие костной ткани на месте хряща. Остеокласты. Пластинчатая костная ткань.

5. Ткани с двигательной функцией. Скелетная мышечная ткань. Гистогенез скелетной мышечной ткани.

6. Строение скелетной мышечной ткани. Регенерация скелетной мышечной ткани.

7. Сердечная мышечная ткань. Строение сердечной мышечной ткани.

8. Гладкая мышечная ткань. Строение гладкой мышечной ткани.

9. Мионевральная ткань. Миоидные клетки.

10. Ткани нервной системы. Гистогенез нервной системы.

Организм и отдельные органы часто подвергаются повреждениям — при травмах, оперативных вмешательствах, действии радиации, химических веществ, вирусов, бактерий и др. В процессе регенерации поврежденных органов обязательно участвует соединительная ткань и клетки крови. При этом на действие любого фактора развивается так называемая воспалительная реакция, включающая определенную последовательность клеточных реакций.

Воспаление — это проявление пластических свойств соединительной ткани, это универсальная реакция, имеющая выраженный защитный эффект. Вместе с тем, воспаление часто имеет и обратную сторону, т. к. при нем происходит разрушение и патологическая перестройка воспаленных тканей.

Воспаление осуществляется с участием, как собственных клеток рыхлой соединительной ткани, так и клеток крови (лейкоцитов). Воспаление — характерная черта не только практически всех патологических процессов, но и способ функционирования соединительной ткани в норме. Примером последнего может служить пищеварительное воспаление, постоянно протекающее в соединительнотканной строме слизистых оболочек пищеварительного тракта.

В воспалении выделяют следующие фазы:

1) Фаза альтерации — повреждение ткани и выделение медиаторов воспаления. Гуморальные медиаторы поступают из плазмы крови, клеточные медиаторы выделяются клетками крови и РВСТ.

Повреждающий фактор активирует дегрануляцию тканевых базофилов. Выделяется гистамин, гепарин, серотонин др. Вазоактивные вещества выделяют также макрофаги, базофилы крови, тромбоциты и другие клетки.

2) Фаза экссудации — вазоактивные вещества приводят к стазу крови в капиллярах «очага поражения», увеличивают просвет и проницаемость капилляров. Выход жидких частей плазмы из капилляров приводит к образованию отеков, начинается миграция из сосудов лейкоцитов. Гидратация межклеточного вещества соединительной ткани усиливает подвижность содержащихся в ней клеток.

3) Лейкоцитарная фаза — начинается в первые часы после действия повреждающего фактора и достигает максимума через 12–24 ч. Сначала мигрируют нейтрофильные лейкоциты, а через 6 ч начинается миграция агранулоцитов. Нейтрофилы фагоцитируют и разрушают поврежденные клетки, их обломки, микроорганизмы. При этом они сами могут погибать, образуя гной, но выделяемые ими хемотаксические вещества привлекают новых нейтрофилов. Лейкоциты на границе с неповрежденным участком образуют лейкоцитарных вал, отделяя здоровую ткань от поврежденной. Одновременно лейкоциты выделяют вещества, вызывающие выход из крови в ткань моноцитов.

4) Макрофагическая фаза — выселившиеся моноциты превращаются в зрелые макрофаги. Они с помощью фагоцитоза обеспечивают очищение очага повреждения от погибших клеток и инородных тел. Макрофаги вырабатывают эндогенные пирогены, приводящие к повышению температуры.

Одновременно с моноцитами или несколько позже в очаг воспаления мигрируют Т- и В-лимфоциты, обеспечивающие развитие иммунных реакций.

Макрофаги выделяют вещества — стимуляторы восстановительных процессов, которые активируют фибробласты (миграцию, пролиферацию, коллагеногенез) и новообразование сосудов, обеспечивая процесс заживления.

5) Фибробластическая фаза — на 2–5-е сутки в очаге повреждения происходит накопление фибробластов и врастание сосудов. Фибробласты, разрушая старый коллаген, интенсивно продуцируют новый, перестраивая межклеточное вещество. На месте воспаления образуется богато васкуляризованная молодая рыхлая соединительная ткань (грануляционная ткань), в которой сравнительно мало волокон. Активная работа фибробластов постепенно увеличивает количество коллагена, обеспечивая нарастание массы соединительной ткани, или формирование капсулы вокруг инородных тел. Закрытие дефекта происходит на 7–14-е сутки. Грануляционная ткань преобразуется в плотную, формируя рубец на месте повреждения. При этом относительно увеличивается число коллагеновых волокон, вследствие гибели уменьшается число клеток, фибробласты превращаются в фиброциты, новообразованные сосуды подвергаются обратному развитию.

В процессе иммунного ответа происходит взаимодействие клеток крови и соединительной ткани, в известной степени сходное с описанной схемой воспаления. К основным процессам добавляются процессы распознавания поступивших в организм или образующихся вновь антигенов Т- и В-лимфоцитами. Важнейшую при этом роль играют макрофаги, осуществляющие специфический фагоцитоз благодаря рецепторам к опсонинам (связям клеточной мембраны с антителом или комплексом антитела и коплемента). Перерабатывая появившийся в организме корпускулярный или растворимый антиген, замаскированный собственными белками организма, макрофаг презентирует очищенный антиген иммунокомпетентному лимфоциту и вступает с ним в кооперацию, запуская клеточный или гуморальный иммунный ответ.

При повреждении тканей РВСТ быстро заполняет поврежденные участки, способствуя восстановлению сосудов и целостности органа. Если ее рост обгоняет регенерацию функциональной ткани (например, гепатоцитов печени, гладкомышечной ткани в стенке кишки и т.д.), то соединительная ткань ухудшает функцию всего органа, а рубцы могут нарушать кровоснабжение и иннервацию, приводить к спайкам или сужать просвет полых органах.

При повреждении тканей не способных к клеточной регенерации, соединительнотканный рубец – единственная возможность восстановить дефект органа. Это происходит, например, после инфаркта миокарда. Целостность сердечной мышцы восстанавливается, но сократительная функция становится неполноценной. Если рубец обширный, то он может растягиваться и формировать аневризму сердца, способную неожиданно разорваться и вызвать мгновенную смерть.

ТЕМА 8

ГЛАВА 8. ПРОЦЕССЫ РЕГЕНЕРАЦИИ И АДАПТАЦИИ

РЕПАРАЦИЯ. ГИПЕРТРОФИЯ. АТРОФИЯ. МЕТАПЛАЗИЯ. ДИСПЛАЗИЯ

Регенераторные процессы. Восстановление

поврежденной ткани (заживление) начинается обычно после уничтожения

патогенного фактора, но нередко, например при хроническом воспалении, в

ходе его течения. Процесс регенерации после воспаления (репарацию)

трудно разграничить с 3-й фазой воспаления — пролиферацией.

Регенерация — это процесс возмещения утраченных элементов клетками того же типа.

Рубцевание — замещение дефекта вначале грануляционной, затем зрелой волокнистой (фиброзной, рубцовой) соединительной тканью.

Реституция (полная репарация) —

тип репарации с полным восстановлением целостности и структуры ткани,

возможный в органах и тканях, построенных из быстро пролиферирующих

клеток, особенно после незначительного повреждения (кожа, слизистые

оболочки и т.д.).

Субституция (неполная репарация) —

тип репарации, при котором восстановление целостности ткани, происходит

с образованием рубца, развивается в тканях, построенных из стабильных и

перманентных клеток, или после обширных повреждений (миокард).

Виды заживления ран: первичное и вторичное натяжения, заживление под струпом.

Виды процессов адаптации и компенсации: гиперплазия, гипертрофия, атрофия, метаплазия, дисплазия.

Гиперплазия —

увеличение массы органа, ткани, клетки, внутри- и внеклеточных структур

за счет увеличения числа составляющих их элементов. Виды гиперплазии: физиологическая (гормональная, компенсаторная), патологическая (дисгормональная и др.).

Гипертрофия — это

увеличение размеров органа, ткани, клетки, внутри- и внеклеточных

структур за счет увеличения размеров составляющих их элемен-

тов. Гипертрофия и гиперплазия могут сочетаться. Виды гиперплазии и гипертрофии: физиологическая и патологическая; гормональная, компенсаторная, вакатная, викарная (заместительная), регенерационная (компенсаторная, истинная).

Атрофия —

это уменьшение размеров структур (органа, ткани, клеток,

внутриклеточных структур, неклеточных элементов) с постепенным

замещением паренхимы соединительной или жировой тканью, снижением и

(или) прекращением функции, одна из форм адаптационных реакций. Виды атрофии: физиологическая, патологическая; общая, местная.

Метаплазия —

это вариант нарушения дифференцировки клеток, стойкое превращение

генетически родственных тканей из одной в другую в пределах одного

гистологического типа.

Дисплазия —

нарушение дифференцировки клеток. Дисплазия (интраэпителиальная

неоплазия) расценивается как облигатный (большая вероятность)

предраковый процесс.

Рис. 8-1. Микропрепараты

(а-в). Грануляционная ткань: молодая соединительная ткань, богатая

клетками и новообразованными капиллярами. Среди клеток различают

моноциты, макрофаги, лимфоциты, нейтрофильные лейкоциты (лизирующие

остатки некротического детрита в ране), плазматические клетки (способные

осуществить иммунологические реакции при микробном заражении раны),

эпителиоидные клетки, фибробласты (приходящие на смену указанным клеткам

и вырабатывающие коллагеновые волокна и другие компоненты

экстрацеллюлярного матрикса соединительной ткани). Окраска

гематоксилином и эозином: а — х 160, б — х400, в — 600

Рис. 8-2. Микропрепарат.

Регенерация слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки: регенерация

происходит за счет гиперплазии железистого эпителия слизистой оболочки.

Окраска гематоксилином и эозином: х100

Рис. 8-3. Макропрепараты

«Гипертрофия сердца (гипертрофия миокарда)» (а, б). Изменения сердца в

стадию декомпенсации (эксцентрическая гипертрофия миокарда): сердце

дряблой консистенции, «распластывается» на столе, его масса и размеры

увеличены, верхушка закруглена (миогенная дилатация). На разрезе миокард

серовато-красного цвета, утолщены стенки преимущественно левого

желудочка, увеличен объем трабекул и сосочковых мышц. Полость левого

желудочка расширена. Нередко можно увидеть признаки жировой дистрофии

миокарда — поперечные желтые полоски в стенках левого желудочка,

просвечивающие через эндокард («тигровое» сердце).

Рис. 8-3. Окончание

Рис. 8-4. Микропрепараты

(а, б). Неизмененный миокард (а) и гипертрофия миокарда (б):

кардиомиоциты и их ядра увеличены в размерах, ядра некоторых клеток

гиперхромны, строма умеренно склерозирована. Для определения стадии

гипертрофии (компенсации или декомпенсации) необходима окраска суданом

III на липиды (см. рис. 2-5). Окраска гематоксилином и эозином: x250

Рис. 8-5. Электронограмма.

Гипертрофия миокарда, стадия компенсации: количество и размеры

митохондрий (1) и миофибрилл увеличены, их структура сохранена (препарат

В.С. Паукова из [1])

Рис. 8-6. Электронограмма.

Гипертрофия миокарда, стадия декомпенсации: митохондрии (1) набухшие,

их кристы разрушены, матрикс просветлен (препарат В.С. Паукова из [1])

Рис. 8-7. Макропрепараты

(а-в). Гипертрофия предстательной железы и стенки мочевого пузыря:

резко увеличенная предстательная железа при ее гиперплазии или опухолях

обусловливает стеноз простатической части уретры и задержку мочи.

Компенсаторно стенка мочевого пузыря (его мышечный слой)

гипертрофируется. Волокна детрузора гипертрофированы, имеют балочное

строение и выступают под атрофичной, с очагами кровоизлияний слизистой

оболочкой мочевого пузыря. Нередко развивается цистит (а, б), возникают

камни мочевого пузыря (б, в). (а — препарат И.Н. Шестаковой)

Рис. 8-7. Окончание

Рис. 8-8. Микропрепараты

(а, б). Железистая гиперплазия эндометрия: гормонально-зависимая

гиперплазия желез и стромальных клеток эндометрия. Эндометрий утолщен за

счет гиперплазии желез и разрастания стромы. Количество желез

увеличено, они извиты, некоторые пилообразного, штопорообразного вида,

кистозно расширены. Эпителий, образующий железы, как правило, относится к

пролиферативному типу, и его вид не соответствует календарной дате

месячного цикла.

Окраска гематоксилином и эозином: а — x200, б — x400

Рис. 8-9. Макропрепараты

(а, б). Камни почек и гидронефроз: почка увеличена в размерах (может

быть уменьшена), на разрезе паренхима почки атрофирована, истончена,

уплотнена (склероз стромы); чашечки и лоханка резко расширены, с

утолщенной (склерозированной) слизистой оболочкой, заполнены мочой и

содержат различного вида камни — ложная гипертрофия (см. также рис.

3-15); (препараты музея кафедры патологической анатомии МГМСУ)

Рис. 8-10. Макропрепарат.

Бурая атрофия миокарда: уменьшение размеров и массы сердца, отсутствие

жировой ткани в эпикарде, извитой ход сосудов, бурый цвет (липофусциноз)

миокарда (см. также рис. 3-6)

Рис. 8-11. Микропрепарат.

Бурая атрофия печени: перинуклеарно в цитоплазме гепатоцитов,

преимущественно в центре долек, зерна золотисто-коричневого или бурого

пигмента (липофусцина). Гепатоциты и их ядра уменьшены в размерах,

печеночные балки истончены, пространства между ними расширены (см. также

рис. 3-7). Окраска гематоксилином и эозином: x100

Рис. 8-12. Микропрепарат.

Метаплазия эпителия бронха: в стенке бронха — очаги метаплазии

призматического эпителия в многослойный плоский. В эпителиальном покрове

также увеличено количество бокаловидных клеток, происходит десквамация

ресничек в реснитчатых клетках. В подлежащей ткани — гиперемия, стаз,

очаговая и диффузная воспалительная лимфогистиоцитарная инфильтрация

(признаки хронического воспаления). Окраска гематоксилином и эозином:

x100