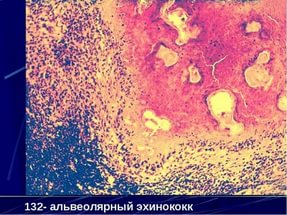

Вид воспаления при альвеококкозе

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 30 июля 2018;

проверки требуют 5 правок.

Альвеококкоз (лат. Alveococcosis; альвеолярный эхинококкоз, многокамерный эхинококкоз) — гельминтоз из группы цестодозов, характеризующийся тяжёлым хроническим течением, первичным опухолевидным поражением печени, нередко с метастазами в головной мозг и лёгкие, а также во многие другие органы. Часто заболевание заканчивается летально.

По Международной классификации болезней МКБ-10 имеет код: B67.5 (Инвазия печени, вызванная Echinococcus multilocularis), B67.6 (Инвазии другой локализации и множественный эхинококкоз, вызванный Echinococcus multilocularis), B67.7 (Инвазия, вызванная Echinococcus multilocularis, неуточнена).

Этиология[править | править код]

Возбудитель — личинка (онкосфера) ленточного червя альвеококка.

Личиночная форма альвеококка представляет собой узел, состоящий из конгломерата микроскопических пузырьков, образующихся путём почкования, плотно прилегающих или сросшихся друг с другом. Полость пузырьков заполнена желтоватой вязкой жидкостью или густой темной массой.

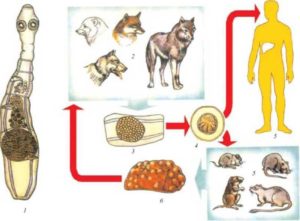

Жизненный цикл гельминта схож с возбудителем эхинококкоза.

Природный резервуар и окончательные хозяева — песцы, лисы, волки, койоты и другие дикие животные. Домашние животные (кошки, собаки) являются переносчиками только для эхинококка. Заражение человека происходит при проглатывании яиц паразита. Это происходит при нарушении правил личной гигиены (немытые руки) после контакта с шерстью и шкурами окончательных хозяев (семейство Псовых). Реже отмечают случаи заражения при употреблении в пищу дикорастущих ягод и трав, загрязнённых фекалиями животных. В Российской Федерации альвеококкоз распространён преимущественно на территории Республики Саха (Якутия), Красноярского, Алтайского и Хабаровского краёв, в Томской, Омской, а также Калининградской и других областях, Пермском крае. Спорадически заболевание также регистрируют в Татарстане и Башкортостане.

Патогенез[править | править код]

Онкосферы альвеококка, попавшие через рот в пищеварительный канал, оседают преимущественно в правой доле печени. Поражение других органов (легкие, головной мозг, почки, селезёнка, мышцы, брюшина, брыжейка) является следствием метастазирования.

Образовавшиеся в печени узлы (чаще — в виде кисты) представляют собой узлы продуктивно-некротического воспаления беловатого цвета, нередко хрящевой плотности, на разрезе напоминают ноздреватый сыр (Брегадзе И. Л., Плотников Н. Н., 1976 г.). Размеры узла варьируют от 0,5 до 30 см и более в диаметре. Альвеококковый узел может достичь поверхности печени и прорасти в соседние органы (диафрагму, почку, кости и ткани) — внепеченочное метастазирование.

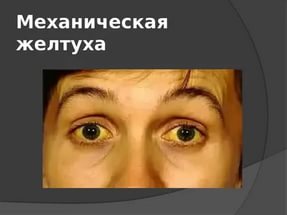

При присоединении вторичной инфекции возникают холангиты, абсцессы печени, нагноение и распад узла. Иногда развивается цирроз печени. При прорастании желчных протоков развивается механическая желтуха.

При альвеококкозе, помимо механического действия узла на поражённый орган, имеют значение иммунологические, а на поздних стадиях иммунопатологические механизмы, иммуносупрессивное, токсико-аллергическое воздействие. «Паразитарный рак» — обоснованное определение альвеококкоза печени.

Клиническая картина[править | править код]

Альвеококкоз лёгкого: лёгкое поражается в основном вторично вследствие прорастания альвеококкозных узлов из печени через диафрагму. Возможно развитие в лёгких самостоятельных метастатических узлов. Больные жалуются на боли в груди, кашель со слизисто-кровянистой или гнойной мокротой, иногда окрашенной желчью. В ряде случаев возникает эмпиема плевры.

Альвеококкоз почек характеризуется образованием в почке очагов продуктивно-некротического воспаления с пролиферацией соединительной ткани в форме узла, который макроскопически выглядит как злокачественная опухоль. Редкое заболевание. В ткани узла выявляются многочисленные мелкие спавшиеся пузырьки паразита. Первичный очаг находится в печени, а почка вовлеклась в процесс вторично за счёт инфильтративного роста по межтканевым щелям.

Прогноз[править | править код]

Серьёзный: без лечения заболевание имеет летальный исход от печеночной недостаточности или кахексии, реже от метастазов альвеококкоза в головной мозг. Больные умирают в течение 3—5 лет, если не проявлялась механическая желтуха. При механической желтухе исход летальный, чаще всего в течение 3-х дней.

Диагностика[править | править код]

Диагноз подтверждают с помощью латекс-агглютинации, реакции энзим-меченых антител с альвеококковым диагностикумом. Сколексы альвеококка изредка обнаруживают в мокроте.

Биопсия очага в печени дает возможность отдиференцировать альвеолярный ехиннококоз от некоторых заболеваний (метастатический рак, кисты печени).

Магнитно-резонансная томография (МРТ) или рентгеновская компьютерная томография (РКТ) головного мозга, ультразвуковое исследование (УЗИ), МРТ или РКТ органов брюшной полости, РКТ органов грудной клетки.

Лечение[править | править код]

- Медикаментозное: химиотерапия антигельминтными препаратами, например, мебендазолом и альбендазолом эффективна в ограниченной степени

- Оперативное: хирургическое удаление паразитарных узлов, поражённых частей лёгких, диафрагмы и печени. При развитии болезни не кистообразным способом хирургическое вмешательство невозможно.

См. также[править | править код]

- Плоские черви

- Эхинококк

- ↑ Disease Ontology release 2019-05-13 — 2019-05-13 — 2019.

- ↑ Monarch Disease Ontology release 2018-06-29sonu — 2018-06-29 — 2018.

Альвеококкоз — паразитарное заболевание, вызываемое личинками ленточного гельминта альвеококка и протекающее с формированием первичного очага в печени. В неосложненной стадии проявления альвеококкоза включают крапивницу, кожный зуд, гепатомегалию, тяжесть и боль в правом подреберье, горечь во рту, отрыжку, тошноту. Осложнениями альвеококкоза могут выступать нагноение паразитарной опухоли, прорыв образования в брюшную или плевральную полости, механическая желтуха, портальная гипертензия, метастазирование альвеококка в головной мозг и легкие. Для диагностики альвеококкоза используется УЗИ и сцинтиграфия печени, ангиография, рентгенография/КТ брюшной полости и грудной клетки. Хирургическое лечение альвеококкоза дополняется противопаразитарной терапией.

Общие сведения

Альвеококкоз (альвеолярный или многокамерный эхинококкоз) – цестодоз, возбудителем которого выступает личиночная стадия гельминта Alveococcus multilocularis, вызывающего опухолевидное поражение печени с последующим инфильтративным ростом или метастазированием в легкие, головной мозг и другие органы. Альвеококкоз человека относится к числу редко встречающихся природно-очаговых гельминтозов, заболеваемость которым в эндемичных районах составляет 0,01-0,08%. Случаи альвеококкоза встречаются в Канаде, США, Европе (Германии, Австрии, Франции, Швейцарии), Азии, России (Якутии, Камчатке, Чукотке, Западной Сибири, Поволжье). Альвеококкозом чаще заражаются лица молодого и среднего возраста, главным образом, занимающиеся охотой.

Альвеококкоз

Причины альвеококкоза

Для человека опасность представляет личиночная стадия гельминта Alveococcus multilocularis, относящегося к плоским червям подсемейства Echinococcine. Половозрелые формы альвеококка по строению близки к эхинококку, однако отличаются количеством крючьев на сколексе (обычно 28–32 шт.), отсутствием боковых ответвлений в матке, расположением полового отверстия в передней части членика. Основное отличие паразитов заключается в строении финны, которая у альвеококка имеет форму гроздьевидных пузырьков, заполненных студенистой массой. Дочерние пузырьки образуются путем почкования и растут наружу, а не внутрь, как у эхинококка.

Взрослый альвеококк имеет размеры 1,6-4 мм, состоит из головки с 4 присосками и крючьями, 2-3-х члеников. В последнем членике располагается шаровидная матка, содержащая около 400 яиц. Ленточный гельминт паразитирует в кишечнике песца, волка, лисицы, собаки, кошки, которые являются основными хозяевами альвеококка. Зрелые яйца с фекалиями животных выделяются в окружающую среду, откуда попадают в организм промежуточных хозяев (мышей, ондатр, речных бобов, нутрий и человека), где протекает личиночное развитие паразита. Заражение человека альвеококкозом может происходить при занесении в рот онкосфер гельминта во время охоты, разделки туш диких животных, снятия и обработки шкур, контакта с домашними питомцами, употребления в пищу лесных ягод и трав, загрязненных яйцами гельминта.

В организме человека личинка альвеококка выходит из яйца и с кровотоком заносится в печень, где почти всегда задерживается. Первичный альвеококкоз других органов встречается крайне редко. В печени личинка трансформируется в пузырек диаметром 2-4 мм, который начинает размножаться путем экзогенного почкования. Постепенно в соединительнотканной строме печени формируется плотная, мелкобугристая паразитарная опухоль диаметром от 0,5 до 30 см и более. На разрезе узел альвеококка имеет вид ноздреватого сыра (или пористого свежего хлеба), состоящего из большого количества хитиновых пузырьков. Аналогично злокачественной опухоли, паразитарный узел способен прорастать в окружающие ткани и органы (сальники, диафрагму, поджелудочную железу, правую почку, надпочечник, легкое и др.), лимфатические пути и кровеносные сосуды, распространяясь с током крови по организму и образуя отдаленные метастазы, чаще всего в головном мозге.

Симптомы альвеококкоза

В развитии альвеококкоза выделяют бессимптомную, неосложненную и осложненную стадии. Характер течения альвеолярного эхинококкоза может быть медленно прогрессирующим, активно прогрессирующим и злокачественным. Доклиническая стадия альвеококкоза может длиться долгие годы (5-10 лет и более). В это время больных беспокоит крапивница и кожный зуд. Выявление альвеококкоза в этот период обычно происходит с помощью УЗИ, выполняемого по поводу другого заболевания. В раннюю манифестную стадию симптомы альвеококкоза малоспецифичны, включают гепатомегалию, тяжесть и тупые боли в правом подреберье, давление в эпигастрии, горечь во рту, тошноту. При осмотре нередко обнаруживается увеличение и асимметрия живота; при пальпации печени определяется плотный узел с неровной бугристой поверхностью. Больные ощущают слабость, ухудшение аппетита, похудание. При альвеококкозе возможны периодические приступы печеночной колики, диспепсические явления.

Наиболее частым осложнением альвеококкоза служит механическая желтуха, обусловленная компрессией желчных путей. В случае присоединения бактериальной инфекции может развиваться абсцесс печени, что сопровождается усилением болей в правом подреберье, появлением гектической лихорадки, ознобов, проливных потов. При прорыве паразитарной полости может развиваться гнойный холангит, перитонит, эмпиема плевры, перикардит, плевропеченочные и бронхопеченочные свищи, аспирационная пневмония. В случае сдавления опухолевым конгломератом ворот печени возникает портальная гипертензия, сопровождающаяся варикозным расширением вен пищевода, пищеводными и желудочными кровотечениями, спленомегалией, асцитом. При заинтересованности почек развивается протеинурия, гематурия, пиурия, присоединяется инфекция мочевыводящих путей. Следствием иммунопатологических процессов служит формирование хронического гломерулонефрита, амилоидоза и хронической почечной недостаточности.

Метастазирование альвеококка чаще всего происходит в головной мозг; в этом случае возникают очаговые и общемозговые симптомы (джексоновские приступы, моно- и гемипарезы, головокружения, головные боли, рвота). Тяжелое и скоротечное течение альвеококкоза наблюдается у пациентов с иммунодефицитом, беременных, лиц, страдающих тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Нередко альвеолярный эхинококкоз заканчивается летально.

Диагностика и лечение альвеококкоза

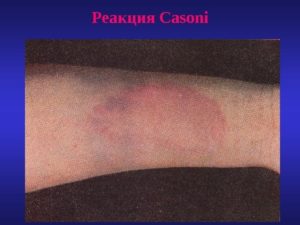

При обследовании больных с подозрением на альвеококкоз выясняется эпидемиологический анамнез (проживание в эндемичных зонах, занятие охотой, сбором дикорастущих ягод, обработка шкурок и тушек диких животных, профессиональные риски и пр.). Для ранних стадий характерны положительные аллергические тесты (эозинофилия, реакция Казони с эхинококковым антигеном). Специфические методы лабораторной диагностики альвеококкоза включают иммунологические реакции (РИГА, РЛА, ИФА), ПЦР. Для выявления альвеолярного эхинококкоза печени, величины и расположения паразитарного узла используется обзорная рентгенография брюшной полости, УЗИ и допплерография печени. Неинвазивной альтернативой артериографии и спленопортографии является компьютерная томография. В сложных ситуациях используется сцинтиграфия печени, диагностическая лапароскопия.

При подозрении на альвеококкоз исключаются другие очаговые поражения печени: опухоли, гемангиомы, поликистоз, цирроз, эхинококкоз. Для выявления метастазов проводится рентгенография грудной клетки, МРТ головного мозга, УЗИ почек и надпочечников и т. д.

При альвеококкозе печени показано хирургическое лечение, дополненное противопаразитарной терапией. Чаще всего операцией выбора служит резекция печени в пределах здоровых тканей (сегментэктомия, лобэктомия), однако радикальное удаление паразитарной опухоли возможно лишь в 15-25% случаев. При невозможности радикального иссечения узла производится его частичная резекция или вылущивание с последующей инфильтрацией химиотерапевтическими препаратами (раствором трипафлавина, формалина) или разрушением паразитарной ткани с помощью криовоздействия. В отдельных случаях используется операция марсупиализации паразитарной каверны, стентирование желчевыводящих протоков. Системная противопаразитарная терапия альвеококкоза осуществляется левамизолом, мебендазолом.

Прогноз и профилактика альвеококкоза

Медленное и бессимптомное развитие паразитарной опухоли приводит к тому, что в большинстве случаев альвеококкоз диагностируется поздно, что часто не позволяет провести радикальное лечение. Прогноз при альвеолярном эхинококкозе достаточно серьезный: без лечения 10-летняя выживаемость не превышает 10-20%. Гибель больных наступает вследствие гнойных осложнений, печеночной недостаточности, профузного кровотечения, прорастания опухоли в близлежащие органы с нарушением их функций, отдаленного метастазирования в головной мозг и др.

Профилактика альвеококкоза сводится к проведению дегельминтизации домашних животных, ветеринарному надзору, соблюдению мер предосторожности при взаимодействии с дикими животными, санитарно-просветительной работе с населением эндемичных районов. Лица, подвергающиеся повышенному профессиональному риску заражения альвеококкозом (пастухи, охотники, работники звероферм и др.), подлежат регулярному скрининговому обследованию.

Альвеококкоз — паразитарное заболевание, которое вызывается альвеококками и характеризуется наличием первичного очага поражения в печени. Выявление и лечение данного заболевания должны быть проведены как можно раньше, так как возможно появление серьезных осложнений.

Альвеококкоз

Альвеококкоз (синоним: альвеолярный эхинококкоз, многокамерный эхинококков) — гельминтоз с преимущественным поражением печени. Возбудитель альвеококкоза ленточный гельминт Alveococcus multilocularis (альвеококк), в половозрелой стадии паразитирующий в тонких кишках песца, лисицы, собаки, волка (окончательные хозяева), в стадии личинки — у диких мышевидных грызунов, человека (промежуточные хозяева). Половозрелый альвеококк имеет длину 1,3—2,2 мм; на переднем конце его тела головка с 4 присосками и венчиком крючьев; за головкой следуют 2—4 членика. Личинка гельминта имеет вид узла, состоящего из множества мелких ячеек, содержащих желтоватую жидкость и сколексы (головки) паразита.

Эпидемиология. Альвеококкоз имеет определенное географическое распространение. В СССР встречается в Сибири, Якутии, Казахстане, Башкирии, Татарии, Киргизии.

Человек и грызуны заражаются альвеококкозом через продукты питания, загрязненные фекалиями окончательных хозяев гельминта (песцов и др.), содержащими яйца и членики альвеококка.

Заражение возможно также при контакте с собаками, сдирании и обработке шкур диких зверей, питье сырой воды из природных водоемов, употреблении в пищу дикорастущих трав и ягод.

Патологическая анатомия и патогенез. Печень при альвеококкозе, как правило, увеличена, резко уплотнена, с опухолевидными узлами. Узлы представляют собой очаги продуктивно-некротического воспаления со множеством пузырьков гельминта. Внутри узла часто возникает расплавление омертвевшей ткани с образованием полостей, заполненных гноевидной жидкостью. В патогенезе альвеококкоза играют роль сенсибилизация организма продуктами обмена веществ и распада гельминта, механическое воздействие его на ткани, вторичная бактериальная инфекция.

Источники заражения альвеококкозом

Окончательный хозяин альвеококка в диких очагах — лисица, волк, песец, шакал, а в синантропных (приближенных к человеку) — собака, кошка, в кишечнике которых паразитируют половозрелые цестоды. С испражнениями зрелые членики и яйца выделяются в окружающую среду.

Промежуточный хозяин — человек, мышевидные грызуны (полевки, суслики, песчанки, ондатры, бобры, нутрии), которые являются биологическим тупиком. Человек, больной альвеококкозом, источником заражения не является.

Механизм заражения – фекально-оральный или контактно-бытовой. Человек заражается при посещении лесов, лугов, сборе грибов, ягод, трав, обсемененных яйцами, употреблении воды из подозрительных источников, охоте, разделке шкур животных, на шерсти которых находятся онкосферы (яйца) паразита, уходе за больными кошками, собаками (редко). Один из редких механизмов заражения – аэрогенный (воздушно-пылевой путь) – при вдыхании онкосфер с пылью и попадание их в легкие.

Альвеококкоз — профилактика

Лечение инвазированных альвеококком собак и гигиеническое содержание их. Выполнение гигиенических правил при снятии шкур с песцов, лисиц. Тщательное мытье перед употреблением в пищу дикорастущих ягод и трав.

Клиническая картина

Альвеококкозом болеют люди чаще в возрасте 20—35 лет. Заболевание в течение многих месяцев и даже лет течет бессимптомно, пока больной не заметит у себя в правом подреберье или Эпигастрии безболезненное опухолевидное образование, что заставляет его обратиться к врачу обычно уже при далеко зашедшем процессе. При пальпации в этих случаях определяется очень плотная, бугристая печень, безболезненная или слегка болезненная.

Паразитарная «опухоль», не достигшая больших размеров, проявляется лишь тогда, когда возникают осложнения. Самые частые из них — некроз и распад в центре узла, наступающие вследствие сдавления сосудов рубцами. Возможно внезапное кровоизлияние в полость распада, вызванное разрушением небольшого сосуда. В этих случаях появляются боли, недомогание, иногда лихорадочное состояние вследствие инфицирования пораженного участка.

Альвеококкоз. В других случаях узел, иногда и не достигший значительных размеров, но расположенный вблизи крупных желчных протоков или воротной вены, может сдавить их, что приводит к развитию желтухи либо (очень редко) асцита. Другие осложнения альвеококкоза (обычно более поздние) — прорастание паразитарной «опухоли» в прилежащие органы (правую почку, диафрагму, желудок и т. д.) и метастазирование в легкое, мозг.

Диагноз альвеококкоз ставят обычно в поздней стадии заболевания, часто его принимают за рак печени. В природных очагах альвеококкоза и в районах наибольшего распространения этой инвазии, где периодически проводят обследование населения на альвеококкоз, возможно и раннее распознавание. Лабораторная диагностика имеет решающее значение и основывается на серологических диагностических пробах, обнаруживающих заболевание даже до появления клинических признаков.

Большую помощь оказывают специальные аллергические диагностические пробы. Наиболее надежна из них реакция Касони. В качестве аллергена используется стерильный фильтрат жидкости эхинококкового пузыря из пораженных легких или печени скота. Пробу проводят внутрикожно. В случае положительного результата (реакция наступает через 20 минут) на месте введения появляется беловатый пузырек, окруженный широкой зоной гиперемии кожи. Через 24—48 час. на этом месте образуется инфильтрат. Так как повторное проведение реакции Касони может вызвать развитие анафилактического шока, чаще применяют реакцию Фишмана (см. Эхинококкоз). Она совершенно безопасна для больного.

При альвеококкозе довольно часто наблюдается эозинофилия. С помощью рентгеноконтрастного исследования сосудов печени, а также радиоизотопного исследования (сканирования) можно в ряде случаев определить локализацию узла альвеококкоза, а при перитонеоскопии (см.) увидеть его и взять патологический материал для гистологического исследования.

Прогноз при альвеококкозе серьезен. Погибают больные вследствие развития механической желтухи, нарушений функции печени, реже от метастазов альвеококка в мозг.

Лечение хирургическое. Радикальное удаление узлов из-за обычно поздней диагностики удается произвести лишь у некоторых больных. Если радикальная операция невозможна, показаны опорожнение полостей распада, паллиативные резекции печени, желчеотводящие операции. Химиотерапия антипаразитарными препаратами (впрыскивание формалина, трипафлавина и др.) недостаточно эффективна.

Цикл развития альвеококкоза у человека (промежуточного хозяина)

Через рот (перорально) онкосферы (яйца) попадают в тонкий кишечник человека, освобождаются от наружней оболочки с последующим этапом внедрения в слизистую оболочку кишечника. Здесь они проникают в кровеносные и лимфатические сосуды, далее в воротную вену и с током крови достигают печени. Большинство онкосфер задерживается именно в печени, где и формируются ларвоцисты. В редких случаях онкосферы преодолевают печеночный барьер и достигают других органов (легкие, селезенка, сердце, головной мозг и другие).

Процесс образования многокаменой кисты продолжительный. Ларвоциста у человека формируется в течение нескольких лет. Рост ее происходит путем наружного или экзогенного образования пузырьков или кист, которые постепенно замещают ткань пораженного органа. При таком росте существенно нарушается вся архитектоника органа – поражаются сосуды, нарушается функция клеток, кровообращение. В целом процесс прорастания ларвоцисты в ткань органа можно сравнить с образованием опухоли. Отдельные пузырьки с током крови заносятся в другие органы, образуя метастазы (вторичные очаги).

Альвеококкоз — симптомы

В развитии альвеококкоза выделяют бессимптомную, неосложненную и осложненную стадии. Характер течения альвеолярного эхинококкоза может быть медленно прогрессирующим, активно прогрессирующим и злокачественным. Доклиническая стадия альвеококкоза может длиться долгие годы (5-10 лет и более). В это время больных беспокоит крапивница и кожный зуд. Выявление альвеококкоза в этот период обычно происходит с помощью УЗИ, выполняемого по поводу другого заболевания.

В раннюю манифестную стадию симптомы альвеококкоза малоспецифичны, включают гепатомегалию, тяжесть и тупые боли в правом подреберье, давление в эпигастрии, горечь во рту, тошноту.

При осмотре нередко обнаруживается увеличение и асимметрия живота; при пальпации печени определяется плотный узел с неровной бугристой поверхностью. Больные ощущают слабость, ухудшение аппетита, похудание. При альвеококкозе возможны периодические приступы печеночной колики, диспепсические явления.

Наиболее частым осложнением альвеококкоза служит механическая желтуха, обусловленная компрессией желчных путей. В случае присоединения бактериальной инфекции может развиваться абсцесс печени, что сопровождается усилением болей в правом подреберье, появлением гектической лихорадки, ознобов, проливных потов. При прорыве паразитарной полости может развиваться гнойный холангит, перитонит, эмпиема плевры, перикардит, плевропеченочные и бронхопеченочные свищи, аспирационная пневмония. В случае сдавления опухолевым конгломератом ворот печени возникает портальная гипертензия, сопровождающаяся варикозным расширением вен пищевода, пищеводными и желудочными кровотечениями, спленомегалией, асцитом.

При заинтересованности почек развивается протеинурия, гематурия, пиурия, присоединяется инфекция мочевыводящих путей. Следствием иммунопатологических процессов служит формирование хронического гломерулонефрита, амилоидоза и хронической почечной недостаточности.

Метастазирование альвеококка чаще всего происходит в головной мозг; в этом случае возникают очаговые и общемозговые симптомы (джексоновские приступы, моно- и гемипарезы, головокружения, головные боли, рвота).

Тяжелое и скоротечное течение альвеококкоза наблюдается у пациентов с иммунодефицитом, беременных, лиц, страдающих тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Нередко альвеолярный эхинококкоз заканчивается летально.

Альвеолярный эхинококкоз

Альвеолярный эхинококк (Echinococcus alveolaris; синоним: эхинококк многокамерный, альвеококк) имеет широкое географическое распространение. Очаги его обнаружены в ФРГ, Швейцарии, Австрии, Сибири, на острове Св. Лаврентия, Аляске, в Сев. Канаде, острове Ребун в Японии, Командорских островах.

В ленточной стадии альвеококк паразитирует главным образом у лисиц и песцов и значительно реже у волков, корсаков, собак и кошек. Личинка альвеококка построена по особому типу, резко отличающемуся от ларвоцисты кистозного (гидатидного) эхинококка; паразит в личиночной стадии поражает грызунов (мышей-полевок, ондатр, обских леммингов, слепушонков, сусликов, хомяков и др.) и человека. Вопрос о возможности поражения ларвоцистой альвеококка сельскохозяйственных животных еще не полностью изучен. Цепни эхинококка и альвеококка похожи друг на друга, однако в их строении имеются различия. У цепня альвеококка меньшая длина тела, большее число члеников, относительно меньшая длина последнего членика. Половозрелым члеником у альвеококка является третий с конца, а у гидатидного эхинококка — второй с конца, семенников у альвеококка вдвое меньше. Матка у альвеококка без боковых выростов, в то время как у гидатидного эхинококка выросты большей частью ясно выражены. Крючья альвеококка тоньше крючьев гидатидного эхинококка. Яйца альвеококка ничем не отличаются от яиц гидатидного эхинококка.

Заражается человек непосредственно от лисиц, песцов и волков при обработке их шкур или при употреблении в пищу загрязненных их экскрементами ягод, грибов, овощей и при питье воды. Несколько реже источником заражения служит собака, съевшая грызуна. Заражение происходит так же, как и при гидатидном эхинококкозе. Зародыши альвеококка чаще всего оседают в печени (примерно в 95% случаев). Первичный внепеченочный альвеококкоз наблюдается исключительно редко.

Основной особенностью роста альвеококка является почкование паразита, экзогенный инфильтрирующий рост пузырьков, который напоминает рост злокачественного новообразования. Ларвоциста альвеококка у грызунов содержит довольно большое количество сколексов. В узлах альвеококка у человека сколексы обнаруживаются крайне редко.

Узел альвеококка представляет собой очаг продуктивно-некротического воспаления, пронизанный множеством пузырьковидных личинок паразита и напоминающий опухолевый узел. Во время операции и на вскрытии при отсутствии опыта очень часто ставят ошибочный диагноз злокачественного новообразования, тем более что узлы не раздвигают печеночную ткань, а прорастают ее.

Если же при вскрытии обнаруживаются метастазы в легких или в мозге, то диагноз злокачественного новообразования кажется еще более вероятным; ошибка выявляется только при гистологическом исследовании. Опухолевидные узлы чаще располагаются в обеих долях печени, реже — только в левой, могут быть одиночными и множественными и, сливаясь друг с другом, достигать больших размеров и веса (нескольких килограммов). Участки печени, не пораженные альвеококком, викарно гиперплазируются, особенно у молодых людей.

Осложнения альвеококкоза

- в некоторых случаях внутри узлов ткань может распадаться с образованием полости с гнойным содержимым — абсцесс печени, гнойный холангит; если происходит прорыв полости, то у больного усиливается боль, повышается температура;

- может произойти воспаление клетчатки вокруг пораженной печени — паригепатит,

- прорастание узла в желчный пузырь, связки, сальник, а через диафрагму — в легкие, перикард, сердце, почки;

- к хронической почечной недостаточности может привести системный амилоидоз с поражением почек.

Лечение альвеококкоза

Лечебные мероприятия схожи с таковыми при эхинококкозе.

При постановке диагноза обязательна госпитализация в стационар.

1) Хирургическое лечение при своевременном обращении и отсутствии прорастания узлов в близлежащие органы и ткани, а также отсутствия метастазирования. В ряде случаев проводится резекция долей печени с сохранением здоровой ткани. Радикальные операции проводятся все лишь в 15% случаев альвеококкоза.

2) Противопаразитарная терапия (в послеоперационный период и при невозможности оперативного лечения) – назначается албендазол 20 мг/кг/сут длительными курсами с перерывами общей продолжительностью от 2х до 4х лет. Лечение проводится строго под контролем лечащего доктора во избежание осложнений терапии (токсического действия препарата) и своевременной коррекции появившихся изменений.

3) Симптоматическая терапия (в зависимости от нарушения функционального состояния того или иного пораженного органа).

Узнайте больше:

- Эозинофилия — диагностика, причины, симптомы, лечение

- Анализ крови на антитела: диагностика иммунной системы

- Трипаносома: симптомы, лечение, диагностика и профилактика

Внутриклеточные паразиты: виды, диагностика и лечение

По материалам — https://neparazit.ru, https://www.krasotaimedicina.ru