Воспаление аденоидов и соэ

Родителей, особенно в последние 10-15 лет нынешнего века, охватывает паника – почему так стремительно возрос процент заболеваний крови у детей? Повсеместно, и в СМИ, и телевидения идет информация о том, что тот или иной ребенок нуждается в срочном дорогостоящем лечении по пересадке костного мозга, так как он болеет опасным гемолитическим заболеванием либо наступившей онкологией кроветворной системы.

Тем более, такая повальная проблема (детский этиопатогенез кроветворения) волнует близкое окружение тех детей, которые слабого здоровья, хилые, анемичные от рождения. Имеют слабый иммунитет к респирациям, часто болеющим на ОРВИ, ОРЗ, страдают на воспаленные аденоидами носоглоточные миндалины. Взрослые боятся, что их ребенок, который и так находится в группе риска, может заболеть самым страшным, смертельным недугом XX и XXI столетий – лейкемией, «белокровием», раком крови (карцинома, лейкоз).

Давайте и мы, внимательно присмотримся к крови. Что представляет собой неповторимая кровяная жидкость, как и где она образовывается в организме? Какими патогенезами грозит крови аденоидная инфекционная патомикрофлора?

Кровь – это уникальная смесь различных «твердых» частиц, плавающих в секреторной жидкости. Такие частицы – это и есть, так называемые кровяные тельца, которые составляют около 45% объема крови. Большинство этих телец – красные по цвету, поэтому их называют – красные кровяные тельца, они придают красный цвет крови. Остальные – белые кровяные тельца и тромбоциты. Жидкую часть крови составляет плазма. Она бесцветная, состоит в основном из микробиологической воды и переносит, транспортирует питательные вещества по органическим системам. Все перечисленные компоненты образуют «Формулу крови». Медицинское направление, занимающееся проблемами крови, заболеваниями, изучением клинических характеристик и свойств, называется гематология.

I. Знакомимся ближе – кровь: экскурс в таблицах

Вот так кратко, понятно и доступно таблицы объяснили, что такое кровь, где она «зарождается», какие органы обеспечивают нормальный гомеостаз кровеносной функции.

О важности и значении крови для жизни человека, даже не стоит лишний раз напоминать. Каждый из людей осознает, что без крови жизнь невозможна, что резкая кровопотеря (больше критической массы допустимого литража), а это – больше 3,5 литров для взрослого организма, и в пределах 1,5 литра для детей – смертельно опасно. Все понимают, что и заболевания, дисфункция в морфо-физиологическом (клеточном) генезисе кроветворных клеток – тоже опасно.

Патологический бумеранг: инфицированная кровь аденоидные миндалины

Многие из взрослого родительского контингента начинают понимать, что аденоидная патология в носоглотке ребенка, является в частых случаях основным источником и виновником тяжелых заболеваний у детей:

- болезней сердечно-сосудистой системы;

- дыхательных путей;

- кожных и лимфатических болезней.

Аденоидная интоксикация разрушает:

- здоровые печеночные, почечные, поджелудочные паренхимы;

- провоцирует патологические эпикризы в тонзиллярных органах, органах слуха и зрения;

- патологическим фактором воздействует на психофизиологическое развитие детей – деформацию костно-скелетной конструкции, на умственные способности ребенка (ухудшает память, снижает успеваемость в школе, обучение социальным навыкам).

Дети-аденоидники, с хроническими стадиями аденоидита, – слабослышащие, с невнятной гнусавой речью, резко отличаются (далеко не в лучшую сторону) от своих сверстников. Коварная аденоидная гиперплазия миндалин может разрушительно влиять на все биологические органические структуры ребенка, в том числе и на кроветворно/кровеносную систему.

По причине склонности к аденоидной инвазии возникают:

- Гемоглобинопатия – происходит из двух словосочетаний (гемоглобин + «патиос», греческое слово, обозначающее болезнь). Гемоглобин, это – составной компонент формулы крови (белок), который этиологичен (содержится) в эритроцитах (красные кровяные тельца). Чрезмерная паторедукция аномальных гемоглобинов (зараженных интоксикацией) либо нарушение генетического синтеза в крови такими аномальными гемоглобин-белками, это и есть – гемоглобинопатия. При подобном гемопатогенезе наблюдается изменение реакции оседания эритроцитов (РОЭ), характерная при интенсивных декомпенсированных воспалительных процессах, таких как, аденоидная вегетация. Разновидности гемоглобинопатоплазии (серповидная клеточная анемия и талассемия) подразумевают клинический признак – анемию (малокровие).

- Гемофилия. Наследственно-генное заболевание крови (не сворачиваемость). Часто указывает на родственный инцест в родовой линии предков. Гемофилическая дисфункция может быть приобретенной, не в зависимости от родственного фактора, при частых респи-аденоидных инфекциях, и сопровождать аденоинвазии (носовые, горловые кровотечения).

- Тромбофилия. Закупорка кровеносных сосудов (тромбы, сгустки крови). Тромбоз миокарда, например, яркий пример того, когда отрывается кровяной сгусток (тромб) и закупоривает сердечную аорту, чем прекращает диастолические и систолические сокращения сердечных кардио мышц. Тромбы, «гуляющие» по кровеносному руслу – прямая угроза всем жизненно-важным органам ребенка.

Очевидно, что прослеживается двусторонняя патосвязь. Аденоидная интоксикация провоцирует патогенные изменения в формуле крови, вызывает разрушение красных кровяных телец (эритроцитов), массовое размножение белых кровяных клеток (фагоцитов-лейкоцитов). А, инфицированная кровь, омывая все органические области тела ребенка (и носоглоточный сектор) вновь, повторно инфицирует эти локации, подпитывает воспалительные процессы.

Поэтому, очень серьезным советом и предупреждением является рекомендация родителям – внимательнейшим образом следите за самочувствием ребенка. При неоправданной усталости, бледности лица, беспричинной утомляемости, жалобах на головную боль – обращайтесь к педиатру! Просите направление на гемолитический обширный анализ с онкомаркированием. Особенно, если дети болеют на аденоидиты!

Причины и симптомы

Аденоидит, развивающийся в следствии воспаления глоточной миндалины, нередко приводит к операции. Однако радикальному лечению предшествует большое количество лабораторных и инструментальных исследований носоглотки. При аденоидах, анализам отводится важная роль в решении по удалению больного органа. Врачами используется малейшая возможность купировать симптоматику аденоидов без хирургического вмешательства. В этом случае, анализы при аденоидах призваны для выяснения полной клинической картины болезни.

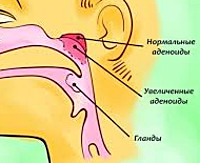

Аденоидит — это патологически разросшаяся ткань глоточной миндалины, сопровождаемая такими осложнениями, как нагноение и полная непроходимость дыхательных путей. Причинами склонности к деформации органа, выступают следующие факторы:

- заболевания будущей матери, особенно в первом триместре беременности и прием женщиной препаратов, не предназначенных для беременных;

- родовые травмы малыша;

- ослабление иммунитета ребенка, в связи ранними и частыми заболеваниями в области носоглоточной системы (ангины, воспаления носовых пазух гайморитного характера);

- аллергические реакции;

- заболевания горла и носа, принявшие хроническое течение.

Признаки аденоидита имеют поступательный процесс по нарастанию симптоматики. Первичное проявление ослабления защитных функций миндалин, замечают в участившихся ринитах и болезнях, схожих по этиологии. На следующем этапе, обращают внимание заметное ухудшение слуха ребенка, затрудненность свободного дыхания и, как следствие этого — храп во сне и постоянно, как будто в удивлении, приоткрытый рот заболевшего малыша.

В процессе развития аденоидита, изменяется поведение больного — он становится раздражительным, плохо усваивает информацию. У детей предшкольного и школьного возраста падает успеваемость, повышается утомляемость и выявляется склонность к стрессам.

При запущенном аденоидите, происходят характерные физиологические изменения в лицевой части черепа — лицо ребенка удлиняется, обозначая видимую припухлость над верхней губой, подбородок «отодвигается» назад, что создает впечатление выдвинутой верхней челюсти. Со временем, между шеей и подбородком образуются складки. Данные изменения в костном рисунке человека необратимы.

Анализы при аденоидах

При первом обращении к ЛОР-врачу, больной ребенок подвергнется физикальному осмотру, что не является приятной процедурой, но избежать ее не удастся. Задняя риноскопия — обследование области неба и аденоидов с помощью круглого зеркальца — дискомфорта не доставляет, возможен лишь небольшой спазм глоточных мышц. Пальцевый метод применяется реже и только опытным доктором. Показания к проведению этой неприятной для ребенка процедуры — определение структуры (мягкой или плотной) увеличившейся аденоидной ткани.

Применяется тактильный пальцевый способ исследования в ситуации, когда нет возможности воспользоваться эндоскопом.

Общий клинический анализ крови

Является обязательным и назначается в первую очередь, для определения уровня гемоглобина, количества лейкоцитов, эритроцитов и других элементов крови. Оценивается СОЭ (скорость оседания эритроцитов), и детализируется лейкоцитарная формула.

Общий анализ крови не требует предварительной подготовки, кроме того, что в утро перед забором материала не рекомендуется есть — пить воду, некрепкий чай и чистить зубы можно.

Общий анализ мочи

Как и предыдущий анализ, ОАМ направлен на обзор клинической картины в целом. Назначается анализ мочи обязательно в начале и в конце лечения, для оценки положительных изменений.

Данные, изучающиеся в лаборатории на основании сданного материала:

- прозрачность жидкости — в норме мутность не наблюдается;

- цвет — от бледно-желтого, до насыщенного говорит об отсутствии патологических процессов в организме;

- запах — должен быть без посторонних специфических акцентов.

Микробная среда, паразитирующие микроорганизмы, грибковые инфекции и соли в норме не наблюдаются.

Биохимический анализ крови

Исследование на биохимию, при правильном прочтении результатов, дает ответ на большинство вопросов относительно воспалительного процесса в организме. Ранняя диагностика с применением данного метода обследования, позволяет выявить аденоидит на начальной стадии, и провести терапию до того, как болезнь примет гнойную форму.

Подготовка к забору крови осуществляется за сутки — в этот период следует исключить перегревания, физические нагрузки; за 12 часов до сдачи материала, нельзя употреблять тяжелую пищу, за 7-8 часов — пить кофе, крепкий чай. Утром в день процедуры нельзя есть, пить воду, чистить зубы и полоскать рот.

В случае, если пациент вынужден принимать препараты из разряда жизненно необходимых, об этом нужно сообщить врачу.

Ревмопробы

Ревмопробы подразумевают единоразовую сдачу крови, которая затем исследуется по нескольким показателям. Перед сдачей образца биологического материала нельзя кушать в течение 9-10 часов. За 24 часа до анализа исключаются: кофе, спиртные напитки, тяжелая жирная или мучная пища. Нужно ограничить стрессовые ситуации и физические напряжения.

Курсовое лечение любыми медикаментозными средствами искажает результат, поэтому анализ назначается через 10-15 дней после окончания лечебного курса. Если это невозможно, при расшифровке результатов учитываются поправки на вынужденный фактор.

Перечень необходимых проб при диагностировании аденоидов:

- Ревматоидный фактор. В норме не выявляется, но существуют цифры погрешности, допускающие присутствие антител при отрицании патологии — у детей в возрасте до 12 лет, это 12,5 МЕ/мл, у взрослых людей — 14 МЕ/мл (данные показатели здесь и далее, указывают на верхнюю границу нормы). При несоблюдении ограничения в питании накануне сдачи анализа, величина погрешности часто возрастает. Та же картина присутствует у здоровых пациентов старше 50 лет;

- Антистрептолизин-О. Указывает на инфицирование стрептококком и на сопротивляемость организма к возбудителю. Завышенные значения антистрептолизина в расшифровке служат предупреждающим фактором развития носоглоточных заболеваний в хронической форме. Нормальными считаются данные: у детей до 14-летнего возраста — до 150 Ед/мл, у детей свыше 14 лет и взрослых — до 200 Ед/мл;

- С-реактивный белок. Завышенные значения протеинового вещества определяют проблемы аутоиммунного характера, а так же напоминают о пережитом оперативном лечении. Не указывают на патологию значения до 5 мг/л (независимо от возраста обследуемого).

Общий иммуноглобулин Е

Путем данного анализа, кровь обследуется на наличие гельминтоза и аллергических реакций. Выявление аллергена-провокатора и антител к нему — заданная цель проведения пробы. Вычисление уровня Ig E (иммуноглобулина E) определяет воспалительную этиологию, отделяя проявления аллергии от инфекционного течения.

Подготовка к анализу не требуется, не следует только употреблять пищу в утро сдачи образца биологического материала. Нужно учитывать, что повышение значений может указывать на деятельность паразитарных инвазий.

Бактериологический посев на микрофлору

Бактериологические поражения организма опасны своей возвратностью. Крепкий иммунитет способен побороть микробные атаки, но при его ослаблении, бактериальная среда прочно подселяется и начинает разрушительное воздействие на здоровье человека. Анализ на микрофлору путем посева микробной культуры в чаше Петра позволяет определить, какие именно микроорганизмы содействуют разрушению организма обследуемого человека.

После выяснения типа микрофлоры, проводится введение в посев антибиотических средств для определения чувствительности бактерий к потенциальным методам антибактериального лечения.

Данный анализ забирается из рото-носоглотки, путем набора образца со слизистой. Перед сдачей пробы нельзя есть, пить, проводить гигиенические процедуры полости рта.

Консультация аллерголога и аллергические пробы

АЛМИ, то есть аллергологический метод исследования, состоит из двух этапов:

- сбор анамнеза;

- проведение проб на выявление аллергена.

Первый этап подразумевает получение информации методами опроса и выписки из медицинской карты больного. Оцениваются все бывшие в жизни инфекционные болезни, выявленные аллергии, проведенные прививки и реакция на них. Важно, насколько часто пациент принимал антибиотики, сколько раз в жизни подвергался общему наркозу.

Второй этап состоит из поочередно вводимых аллергических провокаторов в тело больного через специальные микро порезы.

Последствия введения проб оцениваются спустя сутки, реже — трое после проведения теста.

Флюорография

Рентгенологическое обследование не относится к безопасным из-за облучения, что особенно нежелательно при обследовании ребенка. Метод относится к малоинформативным и результативен только после приема контрастного вещества в трахею.

Назначается рентген, когда требуется исключить онкологическое образование.

Анализ крови на антитела к гельминтам

Каппография (исследование кала) дает частичную информацию о гельминтозе, так как не все глистные инвазии располагаются в пищеводе. Кровь, циркулирующая через весь организм и являющаяся транспортным каналом для паразитов и их яиц, дает более развернутый ответ на все виды глистов.

Сдается анализ натощак, но пить воду разрешается. За несколько дней до сдачи прекращается прием любых препаратов, запрещается употреблять алкоголь.

Анализ крови на стерильность

Кровь человека стерильна по определению, но в результате проникновения в организм патогенной микрофлоры, естественная чистота жидких сред нарушается присутствием продуктов распада жизнедеятельности бактерий. Выявить этот фактор призван гематологический посев на специфические питательные среды.

Забор пробы производится из вены в шприц, затем кровь выпускается в стерильный флакон с резиновой крышкой

Подготовкой к анализу служат: отказ от спиртного, курения, жирной и жареной пищи за 72 часа до назначенного времени процедуры. В утро сдачи крови нельзя есть и курить.

Анализ крови на внутриклеточные инфекции

Данное исследование различает две методики проведения: ИФА (Иммуноферментным способом) и ПЦР (Полимеразной цепной реакцией).

Первый способ заключается в выделении урогенитальных инфекций путем определении белков-антител к ним. Метод считается точным и не имеющим погрешности при правильно соблюденной технологии проведения.

Второй способ идентичен по точности с предыдущим, но отличается большей чувствительностью, что позволяет улавливать проникновение вирусных агентов на начальном этапе их внедрения в организм.

Профилактика

Аденоидит легко поддается лечению на первой степени заболевания, но по мере увеличения воспаленной ткани и перегораживания носовых пазух, качество жизни ребенка ухудшается, а физиологические процессы приближаются к необратимым. Не запустить ситуацию до оперативного вмешательства, можно только регулярной профилактикой аденоидов, заключающейся в следующем:

- нужно проверять ребенка у детского ЛОР-врача после каждого перенесенного простудного заболевания;

- немедленной консультации доктора требуют такие замеченные ситуации, как: храп ребенка во сне, гнусавость голоса, ухудшение слуха;

- лечить ОРВИ нужно полностью, а не до снятия симптоматики, а результат лечения оценивать по анализам;

- нельзя допускать курения сигарет в присутствии ребенка.

Важное условие, если ребенок ослаблен недавно перенесенными болезнями — в период после выздоровления ограничить его пребывание в массе людей, среди которых возможны больные.

Аденоидит не внезапен по возникновению, а предшествующие его диагностированию признаки выглядят очевидными, если относится к здоровью ребенка с вниманием. Считается, что гипертрофия миндалин происходит к 12-летнему возрасту, но это не значит, что при скрытом течении аденоидита, болезнь пройдет сама по себе в силу пограничного возраста.

Удаление органа, даже больного — процедура неприятная, но по сравнению с теми последствиями, которые наступают при игнорировании очевидных факторов, врачебная помощь необходима, радикальные методы лечения не подлежат откладыванию на будущее.

Аденоидит – это острое или хроническое воспаление глоточной миндалины лимфоглоточного кольца. К основным симптомам относятся чувство дискомфорта внутри носа, ночной храп, отсутствие носового дыхания, слизистые или гнойные выделения, закрытая гнусавость, сухой приступообразный кашель, синдром интоксикации, нарушения сна. Диагностика базируется на данных опроса больного, мезофарингоскопии, задней риноскопии, лабораторных тестов, рентгенографии или компьютерной томографии области носоглотки. В лечении аденоидита используются местные и системные медикаментозные средства, физиотерапия, реже проводится аденоидэктомия.

Общие сведения

Аденоидит (ретроназальная ангина, или эпифарингит) – наиболее распространенное заболевание в детской отоларингологии. Чаще всего оно наблюдается у детей дошкольного и младшего школьного возраста – от 3 до 9 лет. У взрослых встречается редко, что связано с возрастной инволюцией лимфоидной ткани носоглоточной миндалины. Согласно статистическим данным, эта патология возникает у 5-28% представителей общей детской популяции и у 70% часто болеющих детей и подростков. Показатель первичной заболеваемости хроническим аденоидитом составляет 1,8-2,7 на 1 000 детей. Патология одинаково распространена среди представителей мужского и женского пола, в 35-45% случаев сопровождается рецидивирующими или хроническими заболеваниями бронхолегочной системы.

Аденоидит

Причины аденоидита

Ретроназальная ангина – полиэтиологическое заболевание. Воспаление аденоидов провоцируют вирусы или патогенные бактерии. Группа вирусов включает аденовирусы и герпес-вирусы, в том числе вирус герпеса 4 типа – Эпштейна-Барр. В бактериальных ассоциациях решающее значение имеет дефицит постоянной (индигенной) флоры глотки и увеличение количества транзиторной микрофлоры родов Moraxella (M.catarrhalis), Bacillus, Micrococcus, Pseudomonas, энтеробактерий (K.pneumoniae, K.oxytoca, E.coli), стафилококков (S.aureus), стрептококков (Str.pneumoniae, Str.pyogenes). Способствовать развитию аденоидита также могут следующие факторы:

- Частые ОРВИ. Постоянная высокая антигенная нагрузка вследствие контакта с большим количеством вирусов в сочетании с незрелостью иммунной системы детей приводит к нарушению нормальных иммунологических процессов в глоточной миндалине, формированию аденоидита.

- Сопутствующие заболевания. Включают рецидивирующие или хронические болезни верхних дыхательных путей, являющиеся очагами инфекции – риниты, назофарингиты, тубоотиты, синуситы, тонзиллиты, стоматиты. Отдельно выделяют ГЭРБ, при которой соляная кислота поддерживает хроническое воспаление аденоидов.

- Иммунопатологические состояния. В список входят сахарный диабет, гипотиреоз, ВИЧ-инфекция, генетически обусловленные иммунодефициты, аллергические патологии. У детей младшего возраста имеет значение отсутствие грудного вскармливания, недостаточность витамина D и развивающийся на этом фоне рахит.

- Врожденные особенности. Включают наследственную склонность к разрастанию аденоидных вегетаций и их воспалению, аномалии конституции по типу экссудативно-катарального диатеза. Важную роль играют пороки развития, нарушающие носовое дыхание – искривление носовой перегородки, деформации носовых раковин и др.

- Внешнее воздействие. Имеет значение экологическая обстановка: чрезмерно сухой или загрязненный производственными выбросами воздух, усиленный радиационный фон. К способствующим факторам относят переохлаждение, паровые ожоги носоглотки, вдыхание паров химикатов и летучих ядов.

Патогенез

В основе патогенеза аденоидита лежит повреждение реснитчатого эпителия, находящегося на поверхности глоточной миндалины, спровоцированное физическими, термическими, химическими или биологическими факторами. На этой почве формируются так называемые участки «облысения», уязвимые к проникновению патогенных бактерий и вирусов, развивается компенсаторная гиперплазия лимфоидной ткани. При чрезмерной антигенной нагрузке нарушаются процессы регенерации в миндалине, усиливается альтерация ее клеток. В результате возникают атрофированные и реактивные фолликулы, что в комбинации с угнетением фагоцитоза, дефицитом индигенной микрофлоры и незрелостью иммунной системы ребенка приводит к развитию воспаления.

Классификация

В зависимости от продолжительности течения, выраженности симптомов и клинико-морфологических характеристик аденоидита различают несколько классификаций воспаления носоглоточной миндалины. Такое деление болезни на формы обусловлено необходимостью использования различных терапевтических схем при разных ситуациях. На основе длительности течения выделяют следующие варианты аденоидита:

- Острый. К нему относятся эпизоды воспаления аденоидов длительностью до 2 недель и повторяющиеся не более 3-х раз за год. Средняя продолжительность – от 5 до 10 дней. Чаще всего патология развивается остро, на фоне ОРЗ или детских капельных инфекций.

- Подострый. Как правило, является следствием нелеченого острого процесса. Характерен для детей с гипертрофированной глоточной миндалиной. Средняя длительность заболевания не превышает 20-25 дней. Остаточные явления в виде субфебрилитета могут наблюдаться до 30 суток.

- Хронический. Сюда входят аденоидиты, клинические симптомы которых сохраняются более 1 месяца или повторяются более 4-х раз в году. В роли возбудителей выступает сочетание бактериальной и вирусной инфекции. Встречаются как первично хронические эпифарингиты, так и последствия неадекватной терапии подострой формы.

Хронический аденоидит может проявляться различными морфологическими изменениями в паренхиме миндалины. К его основным формам относятся:

- Отечно-катаральная. Обострение заболевания сопровождается активацией воспалительных реакций в миндалине, ее выраженной отечностью. В клинической картине преобладают катаральные симптомы.

- Серозно-экссудативная. Характеризуется скоплением большого количества патогенных микроорганизмов и гнойных масс в углублениях паренхимы. Как результат, миндалина становится отечной и гипертрофируется.

- Слизисто-гнойная. Воспалительный процесс сопровождается беспрерывным выделением большого объема слизи с примесью гнойного экссудата. Параллельно аденоидная ткань прогрессивно увеличивается в размерах.

На основе общего состояния пациента и выраженности имеющихся клинических симптомов принято выделять 3 степени тяжести аденоидита:

- Компенсированную. Часто является физиологическим ответом на инфекционные агенты. Ухудшение общего состояния маловыраженное или полностью отсутствует. Эпизодически возникает нарушение носового дыхание, ночной храп.

- Субкомпенсированую. Клинические проявления постепенно нарастают, возникает системная интоксикация, отвечающая острому эпифарингиту. При отсутствии должного лечения болезнь переходит в состояние декомпенсации.

- Декомпенсированную. В этом случае глоточная миндалина утрачивает свои функции, превращаясь в очаг хронической инфекции. Местный иммунитет при этом полностью отсутствует. Клинически это сопровождается ярко выраженной симптоматикой.

Симптомы аденоидита

Заболевание не имеет патогномоничных симптомов или жалоб. Первичными проявлениями выступают ощущения щекотания, царапания в глубоких отделах носа, шумное дыхание во время сна. Еще один из ранних признаков – ночной храп, вследствие которого сон ребенка становится беспокойным, поверхностным. Через некоторое время присоединяются ухудшение носового дыхания в дневное время суток, слизистые выделение из носа. У большинства больных возникает сухой или малопродуктивный кашель приступообразного характера, обостряющийся ночью и под утро.

В дальнейшем развивается интоксикационный синдром – повышение температуры тела до 37,5-39°С, диффузная головная боль, общая слабость, сонливость, ухудшение или потеря аппетита. Ранее возникшие парестезии постепенно трансформируются в тупые давящие боли без четкой локализации, которые усиливаются при глотании. Объем слизистых выделений из носа увеличивается, в них возникает гнойная примесь. Нарушается дренажная функция слуховых труб, что приводит к появлению боли в ушах, кондуктивной тугоухости. Носовое дыхание становится невозможным, а больной вынужден дышать через рот, вследствие чего последний постоянно приоткрыт. Одновременно за счет обтурации хоан возникает изменение голоса по типу закрытой гнусавости.

При длительном запущенном течении вследствие хронической гипоксии развиваются неврологические нарушения – ребенок становится вялым, апатичным, ухудшается его способность концентрировать внимание на чем-либо, память, успеваемость в школе. Возникает искажение лицевого черепа по типу «аденоидного лица»: твердое небо делается узким и высоким, усиливается выработка слюны, впоследствии стекающей из уголка рта. Также деформируется верхняя челюсть – верхние резцы выпячиваются вперед, из-за чего сглаживаются носогубные складки, искажается прикус.

Осложнения

Осложнения аденоидита связаны с распространением патогенной микрофлоры с гнойными массами в носовую полость, вниз по трахеобронхиальному дереву. Это становится причиной развития хронических риносинуситов, фарингитов, ларингитов, трехеобронхитов, пневмоний. В возрасте до 5 лет имеется риск формирования заглоточного абсцесса. Длительная ринорея провоцирует экзему преддверия носа и другие дерматологические поражения этой области. Сопутствующее воспаление трубных миндалин с закупоркой глоточных отверстий слуховых труб приводит к евстахиитам, гнойным средним отитам и тяжелым нарушениям слуха в будущем. Длительное кислородное голодание головного мозга проявляется задержкой психического развития ребенка, стойкими неврологическими расстройствами.

Диагностика

Диагноз выставляется на основании анамнестических данных, жалоб ребенка и родителей, результатов физикальных и инструментальных методов исследования. Лабораторные тесты играют роль вспомогательных методов, позволяющих уточнить этиологию заболевания и определиться с терапевтической тактикой. Полноценная диагностическая программа состоит из:

- Физикального обследования. При общем осмотре отоларинголог обращается внимание на голос и речь пациента, характер носового дыхания. При этом выявляются гнусавость закрытого типа, затруднение или полное отсутствие дыхания через нос. При пальпации лимфатических узлов определяются умеренно увеличенные, безболезненные поднижнечелюстные, затылочные, передние и задние шейные группы.

- Мезофарингоскопии. При осмотре зева визуализируется большое количество светло-желтого или желто-зеленого отделяемого, стекающего по гиперемированной задней стенке глотки. Также присутствует покраснение небных дужек, увеличение лимфоидных фолликулов или латеральных глоточных валиков.

- Задней риноскопии. Она дает возможность выявить увеличенную, гиперемированную, отечную носоглоточную миндалину, покрытую фибринозным налетом. Видимые лакуны заполняются гнойными или слизистыми экссудативными массами.

- Лабораторных анализов. При вирусном аденоидите в ОАК отображается сдвиг лейкоцитарной формулы вправо, увеличение количества лимфоцитов и СОЭ. Присоединение бактериальной флоры сопровождается лейкоцитозом, смещением формулы в сторону палочкоядерных и юных нейтрофилов. Дополнительно проводится микробиологическое исследование носовых выделений.

- Лучевых методов диагностики. Используется рентгенография носоглотки в прямой и боковой проекциях. Она позволяет выявить гипертрофию лимфоидной ткани глоточной миндалины, перекрывающей отверстия хоан. На поздних стадиях рентгенограмма отображает деформацию твердого неба, верхней челюсти. Для дифференциации с опухолями используется КТ лицевого скелета с контрастным усилением.

Лечение аденоидита

Цель лечения – ликвидация очага инфекции, предотвращение хронизации патологического процесса, его распространения в прилегающие анатомические структуры. Для этого назначаются топические и системные фармакологические средства, физиотерапевтические процедуры. В тяжелых случаях, при сопутствующем выраженном разрастании аденоидных вегетаций или развитии осложнений, показано оперативное лечение. Таким образом, при аденоидите проводится:

- Медикаментозная терапия. Представлена антибактериальными или противовирусными препаратами, гипосенсибилизирующими средствами, дезинтоксикационными мероприятиями, иммуномодуляторами, витаминными комплексами. В качестве местной терапии назначаются сосудосуживающие капли, топические кортикостероиды, дезинфектанты в виде спреев, ингаляции антисептиков.

- Аденоидэктомия. Хирургическое лечение заключается в иссечении гипертрофированной лимфоидной ткани, перекрывающей просвет носовых ходов и препятствующей нормальному носовому дыханию. Операция может проводиться классическим способом при помощи скальпеля или с помощью эндоскопической техники.

- Физиотерапия. Широко используются: тубусный кварц, облучение носовой полости и задней стенки глотки гелий-неоновым лазером, электрофорез медикаментозных препаратов на региональные лимфоузлы, дыхательная гимнастика. Эффективно санаторно-курортное лечение, в курс которого входит криокислородная и озоноультразвуковая терапия, грязевые процедуры.

Прогноз и профилактика

При полноценном, правильно подобранном лечении прогноз для жизни и здоровья благоприятный. Риск развития опасных осложнений в таких ситуациях крайне низок – не более 0,3-1%. Специфических профилактических мероприятий для данной патологии не разработано. К неспецифической профилактике острого или обострений хронического аденоидита относятся ранняя диагностика и лечение разрастаний аденоидных вегетаций, инфекционных заболеваний и аномалий развития носовой полости, укрепление общих защитных сил организма, избегание переохлаждений, термических и химических ожогов носоглотки, полноценное и сбалансированное питание, занятия активными видами спорта, регулярные контрольные осмотры отоларинголога.