Воспаление боковых масс крестца

Крупная треугольная кость тазового кольца, расположенная в основании позвоночника, называется крестцом. В центре кости проходит канал, являющийся продолжением канала спинного мозга. Причиной отеков в крестцовой области часто становятся воспалительные процессы после сильного травматизма либо инфекционного поражения, которые провоцируют скопление жидкости в губчатом веществе костного мозга.

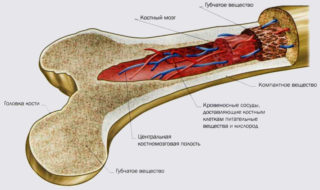

Что такое отек костного мозга

Структура кости

Вследствие травматических или иных повреждений вначале происходит скопление жидкости в тканях кости, что вызывает задержку воды в клеточной структуре костного мозга и проявляется выраженным отеком в месте поражения. В своем роде это защитная реакция организма.

Самая опасная ситуация возникает при отекании костного мозга позвоночного столба, наиболее часто оно становится следствием повреждений позвонковых соединений, затрагивающих субхондральную пластину. Патология поражает рыхлую структуру внутренних тканей позвонков, пронизанную капиллярной кровеносной сеткоц, что выражается в более ярких проявлениях воспалительного процесса.

Постановка точного диагноза невозможна без результатов лабораторных и аппаратных исследований, в данном случае причинный фактор патологии не столь важен, как сам отек и область произошедших нарушений.

Причины отека костного мозга крестца

В медицинской практике отеки костного мозгового вещества именуют ушибами кости, что отражает основную причину патологии – травматическое поражение. По механизму зарождения и развития, отекание костного мозга в крестцовой кости подразделяется на типы:

- Цитотоксический отек — развивается вследствие внутриклеточного токсичного поражения и метаболизма. Ухудшение обменного процесса ослабляет проницаемость мембранной оболочки и провоцирует накопление натрия, который притягивает к себе жидкость. Из-за повышенного давления происходит дистрофическое изменение и последующая гибель клеточной структуры. Патология обратима, при восстановлении естественного кровотока отекание спадает в течение полусуток.

- Вазогенный отек с поражением физиологического барьера кровеносной системы. Жидкая составляющая плазмы, проникая во внеклеточное пространство, провоцирует скопление жидкости и замедление кровотока. Развитие такого отекания чревато сдавливанием структуры спинномозгового вещества.

Причинные факторы

Отек костного мозга в области боковых масс крестца происходит вследствие:

Отек костного мозга в области боковых масс крестца происходит вследствие:

- переломов либо ушибов близкорасположенных позвонков;

- повреждения либо разрыва связок и сухожилий;

- воспалительных процессов в соединительных тканях;

- поражений внутреннего слоя суставной полости — синовиальной оболочки.

Большой прилив крови из поврежденных сосудов провоцирует застой кровотока и развитие тяжелого внутреннего воспаления. Мышечная травма вызывает скопление жидкой составляющей плазмы и отекание в месте поражения. Структура костной ткани не способна к разбуханию, лишнюю жидкость впитывает губка мозгового вещества.

Провоцирующие заболевания

Изменение плотности (разжижение) мозгового вещества в кости крестца часто бывает вызвано заболеваниями опорно-двигательной системы, сопровождающимися воспалением околосуставных тканей:

Изменение плотности (разжижение) мозгового вещества в кости крестца часто бывает вызвано заболеваниями опорно-двигательной системы, сопровождающимися воспалением околосуставных тканей:

- остеоартритом, провоцирующим изнашивание суставов;

- остеопорозом с размягчением костной структуры;

- ревматоидным артритом;

- асептическим некрозом — хроническим заболеванием с нарушением кровоснабжения костной ткани;

- ишемической болезнью в области суставных сочленений;

- злокачественными новообразованиями, обеспечивающими давление на область крестца.

В практикующей медицине часто фиксируются случаи межпозвонковых грыж, вывихов и компрессионных переломов позвонков.

Классификация патологии с характерной симптоматикой

Разнообразие заболеваний подразумевает медицинскую классификацию отеков по определенным признакам патологии:

- Трабекулярный отек крестца, вызванный отеканием перегородок между губчатым веществом мозга. Обычно свидетельствует о сильных ушибах, переломах либо остеопорозных изменениях костной структуры. Характеризуется сильной болью и нарушением рефлексов ниже очага травматизма.

- Субхондральный (подхрящевой) отек чреват необратимыми последствиями, вплоть до разрушений хрящевидной ткани. Ему сопутствует боль, уплотнение и ограничение мобильности соседних суставов.

- Реактивный отек часто требует оперативного вмешательства.

- Асептический отек с характерными поражениями в области сочленения бедренной кости с тазовым кольцом – явной гиперемией (покраснением в виде гематомы) в зоне повреждения, некоторым температурным скачком с выраженным припуханием. Сопровождается обильными серозно-фибринозными выделениями из пораженной капиллярной системы.

Методы диагностики

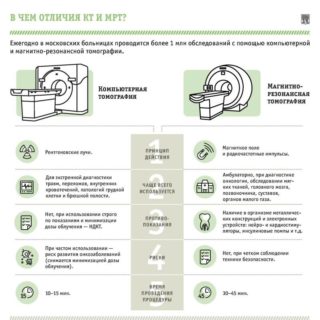

При подозрениях на отек костного мозга крестца используются методы лучевой диагностики:

При подозрениях на отек костного мозга крестца используются методы лучевой диагностики:

- МРТ — информативная методика обследования мышечной ткани, позволяющая распознать место положения и размеры опухолевого образования.

- КТ — вспомогательная процедура для выявления повреждений в костном аппарате. Не отражает структурные повреждения мышечных тканей.

- Рентгенография — исследование в случаях тяжелых поражений костной системы.

Для уточнения диагноза отека субхондрального вида необходим анализ мочи.

Лечение отека крестца

Первоочередная задача ориентирована на устранение острых болей и купирование зоны отека. Назначается консервативное лечение либо оперативное вмешательство.

Консервативная терапия

Курс консервативного лечения включает применение медикаментозных средств:

Курс консервативного лечения включает применение медикаментозных средств:

- препараты с обезболивающим эффектом – «Кетанов», «Трамадол»;

- диуретики;

- вазоактивные лекарственные средства с направленным действием на восстановление кровоснабжения;

- противовоспалительные препараты из группы глюкокортикостероидов, йодистый калий;

- витаминный комплекс группы «В».

Помимо фармацевтического лечения рекомендуются процедуры физиотерапии, курс лечебной гимнастики со сниженными нагрузками на тазовые суставы, использование аптечных корсетов для уменьшения нагрузки на позвоночник и костную ткань крестца.

Оперативное вмешательство

Показаниями к операции является:

- безрезультативность медикаментозной терапии;

- сложные травмы с необходимостью удаления костных обломков;

- новообразования в области повреждения.

При серьезной травматизации в области крестца следует избегать любого давления на пораженный участок, чтобы не провоцировать более обширные повреждения.

Профилактика и прогноз

Специальных профилактических мероприятий данной патологии не существует, никто не застрахован от случайного травматизма и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Соблюдение здорового образа жизни и приверженность канонам правильного питания с достаточным количеством белка и витамина «D» может значительно облегчить процессы заживления и реабилитации.

Обычно костная ткань восстанавливается достаточно быстро, но в случаях асептического некроза развитие патологических процессов необратимо.

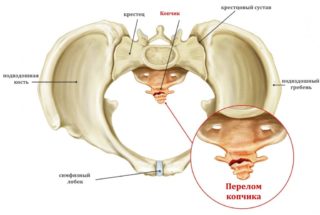

Сакроилеит – воспаление крестцово-подвздошного сустава. Сопровождается болями в нижней части спины. В зависимости от причины, характера и распространенности воспалительного процесса выделяют несколько форм сакроилеита, различающихся по симптомам и течению. Причиной развития сакроилеита может стать травма, длительная перегрузка сустава (например, при беременности, ношении тяжестей, сидячей работе) врожденные пороки развития (подвывих тазобедренного сустава), опухолевые процессы, обменные нарушения, а также различные инфекции, как неспецифические, так и специфические (сифилис, туберкулез, бруцеллез). Кроме того, сакроилеит может наблюдаться при целом ряде аутоиммунных заболеваний. При асептических сакроилеитах лечение консервативное, при гнойных – чаще хирургическое.

Общие сведения

Сакроилеит (от лат. крестец os sacrum + подвздошная кость os ilium) – воспалительный процесс в области крестцово-подвздошного сустава. Может быть самостоятельным заболеванием или симптомом других болезней инфекционного или аутоиммунного характера. Обычно сакроилеит развивается с одной стороны. Двусторонний сакроилеит может наблюдаться при бруцеллезе (реже – при туберкулезе) и является постоянным симптомом при болезни Бехтерева. План лечения и прогноз зависит от формы и причин развития сакроилеита.

Крестцово-подвздошный сустав – малоподвижное сочленение, посредством которого таз соединяется с позвоночником при помощи ушковидных суставов, расположенных на боковых поверхностях крестца. Сустав удерживается за счет самых прочных связок человеческого тела – межкостных крестцово-поясничных связок, коротких широких пучков, которые с одной стороны прикрепляются к крестцу, а с другой к подвздошной бугристости.

Крестец – это второй снизу отдел позвоночника (ниже него находится копчик). У детей крестцовые позвонки располагаются отдельно друг от друга. Затем в возрасте 18-25 лет эти позвонки срастаются между собой, образуя единую массивную кость. При врожденных аномалиях развития (спина бифида) сращение может быть неполным.

Сакроилеит

Классификация

В зависимости от распространенности воспалительного процесса выделяют следующие виды сакроилеита: синовит (воспаление синовиальной оболочки), остеоартрит (воспаление суставных поверхностей) и панартрит (воспаление всех тканей сустава).

В зависимости от характера воспаления различают:

- неспецифический (гнойный) сакроилеит;

- специфический сакроилеит (при сифилисе, туберкулезе и бруцеллезе);

- асептический (инфекционно-аллергический) сакроилеит, развивающийся при аутоимунных заболеваниях;

- сакроилеит неинфекционной природы, обусловленный дегенеративно-дистрофическими процессами в области сустава (после травм, при перегрузках, обменных нарушениях и пороках развития) или воспалением крестцово-поясничной связки.

Неспецифический (гнойный) сакроилеит

Причиной возникновения сакроилеита может стать прорыв гнойного очага, остеомиелит или непосредственное инфицирование сустава при открытой травме. Гнойный сакроилеит обычно односторонний. Начало сакроилеита острое, наблюдается бурное течение с ознобом, значительным повышением температуры тела и резкими болями внизу живота и в спине на стороне поражения. Состояние больного с сакроилеитом быстро ухудшается, развивается тяжелая интоксикация.

Из-за боли пациент с сакроилеитом принимает вынужденное положение, сгибая ноги в тазобедренных и коленных суставах. При пальпации выявляется резкая болезненность в области крестцово-подвздошного сустава. Боли усиливаются при разгибании ноги на стороне поражения и давлении на крылья подвздошных костей. В анализах крови при гнойном сакроилеите определяется увеличение СОЭ и выраженный лейкоцитоз.

При слабо выраженных местных клинических проявлениях на ранних стадиях сакроилеит иногда принимают за острое инфекционное заболевание (особенно – у детей). Постановка диагноза сакроилеит также может быть затруднена из-за не слишком явной рентгенологической картины или позднего появления выраженных изменений на рентгенограмме. На рентгенограмме при сакроилеите может выявляться расширение суставной щели, а также умеренный остеопороз в области суставных отделов подвздошной кости и крестца.

Гной, скапливающийся в полости сустава, может прорываться в соседние органы и ткани, образуя гнойные затеки. В случае если затек формируется в полости таза, при ректальном исследовании определяется эластическое болезненное образование с участком флюктуации. При формировании затека в ягодичной области возникает отек и болезненность в области ягодицы. При проникновении гноя в позвоночный канал возможно поражение спинномозговых оболочек и спинного мозга.

Лечение гнойного сакроилеита проводится в условиях хирургического отделения. На ранних стадиях назначаются антибиотики, проводится дезинтоксикационная терапия. Формирование гнойного очага при сакроилеите является показанием для резекции сустава.

Сакроилеит при туберкулезе

Сакроилеит при туберкулезе наблюдается достаточно редко, как правило, протекает подостро или хронически. Инфекция обычно распространяется из первичного очага, который находится либо в крестце, либо в области суставных поверхностей подвздошной кости. Поражение может быть как односторонним, так и двусторонним.

Пациенты с сакроилеитом предъявляют жалобы на боли неясной локализации в области таза, а также по ходу седалищного нерва. У детей возможны отраженные боли в коленном и тазобедренном суставе. Наблюдается скованность, поскольку больные сакроилеитом стараются щадить пораженную область при движениях. В ряде случаев возможны вторичные деформации в виде сколиоза и уменьшения поясничного лордоза. При пальпации выявляется умеренная болезненность. Местная температура повышена при туберкулезном сакроилеите. Через некоторое время возникает инфильтрация мягких тканей над очагом воспаления.

В ¾ случаев туберкулезный сакроилеит осложняется формированием натечных абсцессов в области бедра. При этом почти половина натечников сопровождается образованием свищей. На рентгенограмме при сакроилеите определяется выраженная деструкция в области подвздошной кости или крестца. Секвестры могут занимать треть и более пораженной кости. Контуры сустава размыты, края изъедены. В некоторых случаях наблюдается частичное или полное исчезновение суставной щели.

Лечение сакроилеита проводится в условиях туберкулезного отделения. Выполняется иммобилизация, назначается специфическая консервативная терапия. В отдельных случаях туберкулезного сакроилеита показана хирургическая операция – резекция крестцово-подвздошного сочленения.

Сакроилеит при сифилисе

При вторичном сифилисе сакроилеит развивается редко и обычно протекает в виде артралгии, быстро проходящей под влиянием специфической антибиотикотерапии. При третичном сифилисе может наблюдаться гуммозный сакроилеит в виде синовита или остеоартрита. Отмечаются нерезкие боли (преимущественно ночные) и некоторая скованность из-за того, что пациент щадит пораженную область.

При синовите изменения на рентгенограмме не выявляются. При остеоартрите рентгенологическая картина может значительно различаться – от незначительных изменений до частичного или полного разрушения суставных поверхностей. Лечение сакроилеита специфическое, в условиях кожно-венерологического отделения. Следует отметить, что в настоящее время третичный сифилис встречается очень редко, поэтому такой сакроилеит относится к категории мало распространенных.

Сакроилеит при бруцеллезе

Обычно поражение суставов при бруцеллезе носит преходящий характер и протекает в виде летучих артралгий. Однако в некоторых случаях наблюдается стойкое, длительное, трудно поддающееся лечению воспаление в виде синовита, перепараартрита, артрита или остеоартрита. При этом сакроилеит наблюдается достаточно часто (42% от общего числа поражений суставов).

Сакроилеит при бруцеллезе может быть как односторонним, так и двусторонним. Пациент с сакроилеитом предъявляет жалобы на болезненность в крестцово-подвздошной области, усиливающуюся при движениях, особенно – при разгибании и сгибании позвоночника. Отмечается ригидность и скованность. Выявляется положительный симптом Ласега (симптом натяжения) – появление или усиление боли по задней поверхности бедра в момент, когда пациент поднимает выпрямленную ногу. На рентгенограмме при бруцеллезном сакроилеите изменений нет даже при наличии выраженной клинической симптоматики.

Лечение сакроилеита обычно консервативное. Проводится специфическая терапия с использованием нескольких антибиотиков, назначается вакцинотерапия в сочетании с противовоспалительными и симптоматическими средствами. При подостром и хроническом сакроилеите показана физиотерапия и санаторно-курортное лечение.

Асептический сакроилеит

Асептический сакроилеит может наблюдаться при многих ревматических заболеваниях, в том числе – при псориатическом артрите и болезни Рейтера. Двусторонний сакроилеит имеет особое диагностическое значение при болезни Бехтерева, поскольку рентгенологические изменения в обоих крестцово-подвздошных сочленениях в этом случае выявляются на начальных стадиях – еще до формирования сращений между позвонками. Характерная для сакроилеита рентгенологическая картина в таких случаях обеспечивает раннюю постановку диагноза и позволяет начать лечение в максимально благоприятный для этого период.

На первой стадии сакроилеита на рентгенограмме определяется умеренный субхондральный склероз и расширение суставной щели. Контуры сочленений нечеткие. На второй стадии сакроилеита субхондроз становится выраженным, суставная щель сужается, определяются единичные эрозии. На третьей формируется частичный, а на четвертой – полный анкилоз крестцово-подвздошных суставов.

Клинические проявления сакроилеита неяркие. Сакроилеит при болезни Бехтерева сопровождается слабой или умеренной болью в ягодицах, отдающей в бедро. Боли усиливаются в покое и ослабевают при движениях. Пациенты отмечают утреннюю скованность, исчезающую после физической нагрузки.

При выявлении характерных для сакролеита изменений на рентгеновских снимках проводится дополнительное обследование, включающее в себя специальные функциональные пробы, рентгенографию позвоночника и лабораторные исследования. При подтверждении диагноза сакроилеит назначается комплексная терапия: нестероидные противовоспалительные препараты, лечебная физкультура, физиотерапия, санаторно-курортное лечение.

Сакроилеит неинфекционной природы

Строго говоря, неинфекционные поражения крестцово-подвздошного сочленения не являются сакроилеитом, поскольку таких случаях наблюдаются либо артрозные изменения крестцово-подвздошном суставе, либо воспаление крестцово-подвздошной связки. Однако в клинической практике в подобных случаях нередко выставляется диагноз «сакроилеит неясной этиологии».

Такие патологические изменения могут быть обусловлены предшествующими травмами, постоянной перегрузкой сустава вследствие беременности, занятий спортом, ношения тяжестей или сидячей работы. Риск развития данной патологии возрастает при нарушении осанки (увеличении угла пояснично-крестцового перехода), клиновидном диске между крестцом и пятым поясничным позвонком, а также при незаращении дуги пятого поясничного позвонка.

Пациенты предъявляют жалобы на приступообразную или спонтанную боль в области крестца, обычно усиливающуюся при движениях, длительном стоянии, сидении или наклонах кпереди. Возможна иррадиация в поясницу, бедро или ягодицу. При осмотре выявляется слабая или умеренная болезненность в области поражения и некоторая скованность. В отдельных случаях развивается утиная походка (расшатывание из стороны в сторону при ходьбе). Патогномоничным является симптом Фергасона: пациент встает на стул сначала здоровой, а затем больной ногой, после чего сходит со стула, опуская сначала здоровую, а потом больную ногу. При этом возникает боль в области крестцово-подвздошного сочленения.

При артрозе на рентгенограмме наблюдается сужение суставной щели, остеосклероз и деформация сустава. При воспалении связки изменения отсутствуют. Лечение направлено на устранение воспаления и болей. Назначаются НПВП и физиотерапевтические процедуры, при выраженном болевом синдроме выполняются блокады. Больным рекомендуют ограничить физическую нагрузку. Беременным, страдающим сакроилеитом, показано ношение специальных бандажей для разгрузки пояснично-крестцового отдела.