Воспаление челюсти хронический периодонтит

Хронический периодонтит – это структурные изменения околозубных тканей (гранулирующие, гранулематозные, фиброзные), являющиеся следствием хронического воспаления периодонта. Клинические проявления хронического периодонтита могут включать болезненность зуба при давлении или температурном воздействии, гиперемию и припухлость десны, подвижность зуба, формирование десневого свища. Хронический периодонтит диагностируется на основании клинических, рентгенологических, электроодонтометрических данных. Терапия хронического периодонтита предполагает обработку и пломбирование корневых каналов; при необходимости проведение хирургического лечения.

Общие сведения

Хронический периодонтит – затяжной воспалительный процесс в периапикальной области, сопровождающийся деструкцией окружающих зуб тканей. При хроническом периодонтите происходит разрушение связок, удерживающих зуб в лунке, рассасывание кортикальной пластинки альвеолы, резорбция костной ткани. В структуре стоматологической патологии осложнения кариеса — пульпит и периодонтит составляют 45-50%. При этом хронический периодонтит в половине случаев выступает причиной удаления зубов у пациентов старше 50 лет. В зависимости от характера изменения периапикальных тканей в практической стоматологии выделяют гранулирующую, гранулематозную и фиброзную формы хронического периодонтита.

Хронический периодонтит

Причины

Развитие хронического периодонтита может быть связано с предшествующим острым периодонтитом, перегрузкой тканей периодонта при травматической окклюзии или множественной адентии. В соответствии с этиологическими факторами хронический периодонтит может иметь инфекционное и неинфекционное (травматическое, токсическое, аллергическое) происхождение.

Инфекционные факторы

Хронический инфекционный периодонтит вызывается полибактериальной микрофлорой, присутствующей в полости рта. В развитии воспаления периапикальных тканей ведущая патогенетическая роль принадлежит стафилококкам, стрептококкам, кишечной палочке, порфиромонадам, дифтероидам, превотеллам, протею, дрожжеподобным грибам, клебсиеллам и др. Микробные возбудители могут проникать в ткани периодонта интрадентальным (через дентинные канальцы, отверстие корневого канала, костную альвеолу, цемент) и экстрадентальным (гематогенным или лимфогенным) путем.

Предпосылками для возникновения инфекционного периодонтита могут выступать хронические одонтогенные очаги инфекции:

- язвенный пульпит,

- пародонтит,

- перикоронарит,

- синусит,

- остеомиелит и др.

Возможен занос инфекции из отдаленных очагов при тонзиллите, скарлатине и пр.

Неинфекционные факторы

Примером хронического воспаления периодонта неинфекционной природы служит фиброзный периодонтит. Он может являться следствием травмы зуба — ушиба, повреждения пародонта внутриканальным штифтом, эндодонтическим инструментарием, завышающими прикус коронками или пломбами.

Медикаментозный хронический периодонтит в ряде случаев развивается как реакция на применение резорцин-формалина, мышьяковистой пасты и др. препаратов, вызывающих коагуляционный некроз периодонтального комплекса. Токсическое воздействие на ткани периодонта могут оказывать продукты распада пульпы; аллергическое — кислоты (ЭДТА), эвгенол, йод, местные анестетики и другие препараты, используемые для лечения зубов.

Классификация

В соответствии с клинико-морфологическими изменениями выделяют острый периодонтит (серозный и гнойный) и хронический периодонтит (гранулирующий, гранулематозный и фиброзный).

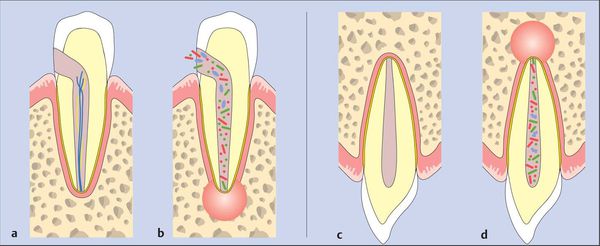

- Хронический гранулирующий периодонтит характеризуется разрастанием грануляционной ткани в области верхушки зуба. Активный рост грануляций сопровождается резорбцией костной ткани альвеолы, цемента и дентина корня зуба.

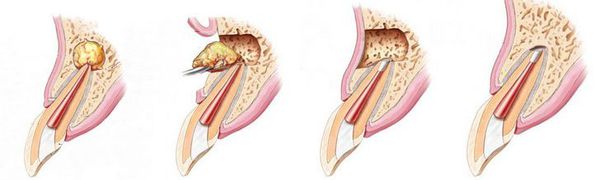

- Хронический гранулематозный периодонтит может протекать с развитием зубной гранулемы, кистогранулемы или радикулярной (корневой, околокорневой) кисты. Периапикальная гранулема представляет собой округлое образование размером до 0,5 см в диаметре, состоящее из грануляционной ткани, заключенной в плотную соединительнотканную капсулу. По мере роста гранулема вызывает резорбцию кости альвеолы и в результате прогрессирования воспалительных и дистрофических процессов превращается в кистогранулему — полостное образование, выстланное многослойным плоским эпителием и достигающее размеров 0,5-1 см. Дальнейшая трансформация кистогранулемы приводит к формированию челюстной кисты.

- Хронический фиброзный периодонтит является, как правило, исходом гранулирующей формы и характеризуется замещением коллагеновых волокон периодонта грубоволокнистой соединительной тканью.

Симптомы хронического периодонтита

Хронический гранулирующий периодонтит

Различные формы хронического периодонтита имеют свои особенности клинического течения. Хронический гранулирующий периодонтит отличается активным течением с многообразной клинической картиной. Наиболее типичные жалобы связаны с болезненностью, возникающей при приеме горячей пищи, надкусывании и давлении на зуб. Слизистая оболочка в области зуба отечна и гиперемирована; возможно образование поднадкостничной, подслизистой или подкожной гранулемы.

В периоды обострения в проекции пораженного зуба на десне может образовываться свищевой ход, из которого в полость рта выделяется скудный гнойный экссудат. Кожные свищевые ходы иногда открываются в области подбородка, щеки, скул, внутреннего угла глаза, шеи. Из устьев свищевых ходов может выделяться серозно-гнойное или кровянисто-гнойное содержимое либо выбухать грануляционная ткань. При стихании обострения свищ закрывается с образованием небольшого рубца.

Хронический гранулематозный периоднтит

Гранулематозный периодонтит характеризуется длительным бессимптомным течением. Значительное увеличение гранулемы, ее нагноение или трансформация в кистогранулему и кисту может сопровождаться развитием клинических признаков. Наиболее типичны для клиники хронического гранулематозного периодонтита острая зубная боль, изменение цвета зуба, гиперемия и припухлость десны, появление флюса. Кисты значительных размеров могут привести к патологическому перелому челюсти.

Хронический фиброзный периодонтит

Фиброзный периодонтит имеет крайне скудную симптоматику; болевые ощущения могут полностью отсутствовать. Данная форма хронического периодонтита наименее активная и самая благоприятная. Обострение хронического периодонтита протекает с усилением болевых ощущений, коллатеральным отеком мягких тканей, развитием подвижности зуба, увеличением регионарных лимфоузлов, интоксикационным синдромом.

Осложнения

Диагностика

Клинические данные, указывающие на хронический периодонтит, должны быть обязательно подтверждены результатами объективного осмотра и инструментальной диагностики. В ходе первичной консультации стоматолога проводится анализ жалоб, осмотр полости рта, перкуссия пораженного зуба, пальпация периапикальных тканей, определение степени подвижности зуба, зондирование кариозной полости, температурные тесты.

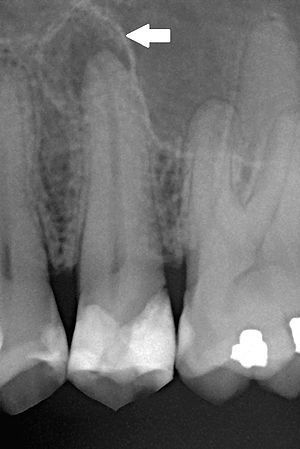

Окончательно диагноз хронического периодонтита устанавливается на основании данных радиовизиографии и электроодонтодиагностики. В некоторых клинических ситуациях может быть показана фистулография. В большинстве случаев распознавание хронического периодонтита возможно только с учетом интерпретации рентгеновского снимка зуба, где определяется разрежение костной ткани (иногда деструкция твердых тканей корня зуба) в области апекса. Пороговое значение электровозбудимости пульпы при хроническом периодонтите превышает 100 мкА.

Хронический периодонтит требует проведения дифференциальной диагностики с хроническим пульпитом, актиномикозом, свищами лица и шеи, хроническим периоститом и остеомиелитом челюстей.

Лечение хронического периодонтита

Консервативная терапия

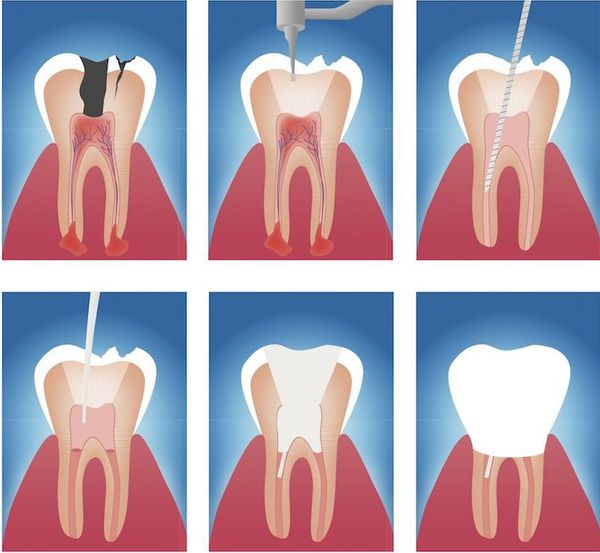

Лечебная тактика при хронических формах периодонтита может быть консервативной либо хирургической. Консервативные методы оправданы при проходимости корневых каналов. Комплексное лечение хронического периодонтита предполагает поэтапное устранение воспалительного процесса и стимуляцию регенерации периапикальных тканей:

- На первом этапе производится вскрытие полости зуба, инструментальная и антисептическая обработка корневых каналов, введение противовоспалительных средств на турундах, постановка временной пломбы. Пациенту с хроническим периодонтитом может быть показан прием антибиотиков широкого спектра действия, метронидазола, антигистаминных препаратов, НПВС.

- Через 2-3 дня назначается следующий прием, во время которого после удаления временной пломбы осуществляется промывание и санация каналов, их временное пломбирование лечебной пастой сроком на 2-3 месяца.

- По истечении этого срока после контрольной рентгенографии производится повторная обработка корневых каналов, их постоянное пломбирование гуттаперчей с постановкой постоянной пломбы.

В дополнение к эндодонтическому лечению при хроническом периодонтите используются методы физиотерапии: электрофорез, ультрафонофорез, СВЧ-терапия, УВЧ, лазеротерапия, магнитотерапия.

Хирургическое лечение

К хирургическим методам лечения хронического периодонтита прибегают при невозможности проведения полноценной эндодонтической терапии. При этом приоритет отдается зубосохраняющим операциям — ампутации корня, гемисекции, цистэктомии, резекции верхушки корня и др. Если сохранить зуб не представляется возможным, производится его удаление.

Прогноз и профилактика

Течение и прогноз хронического периодонтита зависят от своевременности обращения за медицинской помощью и качества проведенного лечения. При благоприятных условиях (качественном лечении каналов) происходит восстановление участка резорбции кости, зуб сохраняет свои функциональные свойства. При несвоевременном или безуспешном лечении высока вероятность потери зуба. Осложнения хронического периодонтита могут представлять серьезную угрозу здоровью и жизни.

Мероприятия по предупреждению хронического периодонтита должны включать повышение стоматологической культуры пациента в вопросах ухода за полостью рта: регулярное профилактическое посещение стоматолога, своевременное лечение одонтогенных очагов инфекции. Важным фактором является грамотное проведение стоматологических манипуляций и рациональное использование лекарственных препаратов местного действия.

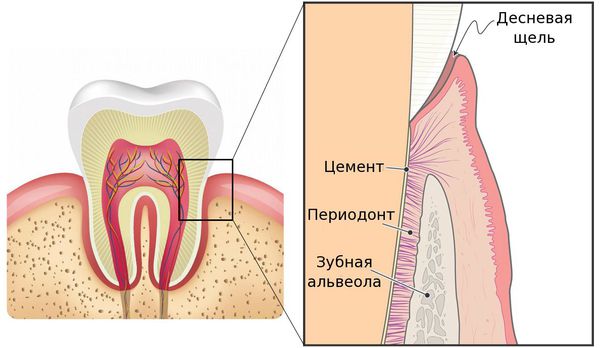

Периодонтит — это заболевание, вызванное бактериями, травмой или лекарственными препаратами, в результате которого происходит воспаление комплекса соединительной ткани (периодонта), расположенной между цементом зуба и зубной альвеолой.[9][20]

В общей структуре стоматологических заболеваний периодонтит встречается во всех возрастных группах пациентов и составляет 25–30% от общего числа обращений в стоматологические учреждения.[3]

В зависимости от причин возникновения выделяют три типа периодонтита:

- Травматический периодонтит — может развиться как при однократном сильном механическом воздействии (ушиб, удар, попадание косточки), так и при неоднократных небольших механических повреждениях (например, при постоянном откусывании нитей швеёй).

- Медикаментозный периодонтит — возникает в результате выхода сильнодействующих препаратов из корневого канала в ткани периодонта (например, когда в зубе было оставлено лекарство, а следующий приём состоялся позже, чем это было показано по инструкции безопасного периода нахождения препарата в канале).[11]

- Инфекционный периодонтит — его возникновение провоцируют бактерии, преимущественно стрептококки, среди которых негемолитический стрептококк составляет 62%, зеленящий — 26%, а гемолитический — 12%. Кроме того, чаще всего кокковую флору дополняют вейлонеллы, лактобактерии и дрожжеподобные грибы.[1][4][18]

Пути инфицирования тканей периодонта:

- внутризубной — выход токсинов и бактерий через систему корневого канала после инфицирования пульпы и её некротизации в ткани периодонта;

- внезубной — переход воспаления из окружающих тканей (остеомиелит, остит, гайморит, пародонтит и т. д.).

Крайне редко возможно инфицирование тканей периодонта гематогенным (через кровь) и лимфогенными путями.

Проявления заболевания напрямую зависят от его формы.

Хронические формы периодонтита в большинстве случаев протекают бессимптомно и выявляются во время рентгенологического исследования либо при обострении.

Признаки острого периодонтита и обострения его хронической формы:

- боль в зубе (причём чаще всего можно точно указать, какой именно зуб болит) — в начале заболевания боль слабо выраженная, ноющая, но позднее она становится более интенсивной, рвущей и пульсирующей;

- боль при жевании и прикосновении к зубу;

- чувство «выросшего зуба» — ощущение, что зуб стал длиннее других и первым смыкается с зубами-антагонистами;

- наличие большой кариозной полости в больном зубе или его предшествующее лечение по поводу глубокого кариеса или пульпита;

- иногда возникает отёк мягких тканей в области поражённого зуба — связано с выходом воспалительного экссудата (жидкости) из очага, находящегося в периодонте, в поднадкостничное пространство или мягкие ткани;

- открытие свищевого хода, чаще всего располагающегося на десне в проекции корня поражённого зуба (может возникнуть при обострении хронического периодонтита);

- отсутствие реакции больного зуба на холодное, горячее, сладкое или кислое;

- возможная подвижность зуба, связанная с инфильтрацией периодонта.

Острый верхушечный периодонтит

После повреждения периодонта по одной из указанных выше причин возникает кратковременный интенсивный тканевый ответ. Этот процесс сопровождается клиническими симптомами острого периодонтита.[7]

Ответ ткани, как правило, ограничен периодонтальной связкой. Он приводит к типичным нервно-сосудистым реакциям воспаления, которые проявляются гиперемией (переполнением кровью), застоем сосудов, отёком периодонтальной связки и экстравазацией (вытеканием в ткани) нейтрофилов. Поскольку целостность кости, цемента и дентина ещё не нарушена, периапикальные изменения на этом этапе не обнаруживаются при рентгенологическом исследовании.

Если воспаление было вызвано неинфекционными раздражителями, то поражение может исчезнуть, а структура апикального периодонта восстанавливается.[13][14]

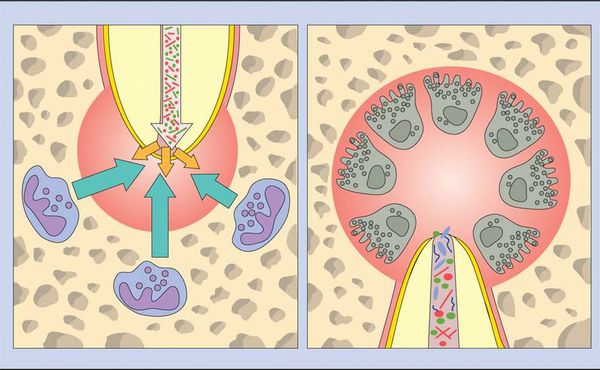

Когда происходит инфицирование, нейтрофилы не только борются с микроорганизмами, но также выделяют лейкотриены и простагландины. Первые привлекают больше нейтрофилов и макрофагов в область поражения, а вторые активируют остеокласты — клетки, участвующие в разрушении костной ткани. Так, через несколько дней кость, окружающая периодонт, может резорбироваться (раствориться), тогда в области верхушки корня рентгенологически обнаруживается расширение периодонтальной щели.[15]

Нейтрофилы погибают в месте воспаления и высвобождают из своих гранул ферменты, которые вызывают разрушение внеклеточных матриксов и клеток. Такое «расщепление» тканей предотвращает распространение инфекции в другие части тела и обеспечивает пространство для проникновения защитных клеток.

Во время острой фазы макрофаги также появляются в периодонте. Они продуцируют провоспалительные и хемотаксические (аллергические) цитокины. Эти молекулы усиливают местный сосудистый ответ, разрушение кости и деградацию внеклеточных матриц, а также могут заставить гепатоциты повысить выработку белков острой фазы.

Острый первичный периодонтит имеет несколько возможных исходов:

- самопроизвольное заживление;

- дальнейшее усиление и распространение в кости (альвеолярный абсцесс);

- выход наружу (образование свищей или синусового тракта);

- хронизация процесса.[19]

Хронический периодонтит

Длительное присутствие микробных раздражителей приводит к сдвигу в сторону макрофагов, лимфоцитов (Т-клеток) и плазматических клеток, которые инкапсулировуются в коллагеновой соединительной ткани.

Провоспалительные цитокины (клетки иммунной системы) являются мощными стимуляторами лимфоцитов. Активированные Т-клетки продуцируют множество цитокинов, которые снижают выработку провоспалительных цитокинов, что приводит к подавлению процесса разрушения кости. Напротив, полученные из Т-клеток цитокины могут одновременно усиливать выработку факторов роста соединительной ткани, что оказывает стимулирующее и пролиферативное воздействие на фибробласты и микроциркуляторное русло.

Возможность подавления деструктивного процесса объясняет отсутствие или замедленную резорбцию кости и восстановление коллагеновой соединительной ткани во время хронической фазы заболевания. Следовательно, хронические поражения могут оставаться бессимптомными в течение длительного времени без существенных изменений на рентгенограмме.[21]

Равновесие, существующее в периодонте, может быть нарушено одним или несколькими факторами, например, микроорганизмами, «размещёнными» внутри корневого канала. Они продвигаются в периодонт, и поражение самопроизвольно становится острым с повторным появлением симптомов.

В результате во время этих острых эпизодов микроорганизмы могут быть обнаружены в костной ткани, окружающей периодонт, с быстрым увеличением рентгенологических проявлений. Эта рентгенографическая картина обусловлена разрушением апикальной кости, которое происходит быстро во время острых фаз и относительно неактивно на протяжении хронического периода. Следовательно, прогрессирование заболевания не является непрерывным, а происходит прерывистыми скачками после периодов «стабильности».

Цитологические исследования показывают, что около 45% всех хронических периодонтитов эпителизированы. Когда эпителиальные клетки начинают разрастаться, они могут делать это во всех направлениях случайным образом, образуя неправильную эпителиальную массу, в которую попадают сосудистая и инфильтрированная соединительная ткань. При некоторых поражениях эпителий может врастать во вход корневого канала, образуя пломбоподобное уплотнение на апикальном отверстии.

Классификация периодонтитов главным образом отображает причину воспаления, и что именно происходит в тканях пародонта. Самой распространённой классификацией, используемой на практике, является классификация И.Г. Лукомского:[17]

- Острый верхушечный (апикальный) периодонтит:

- серозный;

- гнойный.

- Хронический верхушечный (апикальный) периодонтит:

- фиброзный;

- гранулирующий;

- гранулематозный.

- Обострение хронического периодонтита.

Также при постановке диагноза используется классификация по МКБ-10:

K04.4 Острый апикальный периодонтит пульпарного происхождения:

- острый апикальный периодонтит БДУ.

K04.5 Хронический апикальный периодонтит:

- апикальная или периапикальная гранулема;

- апикальный периодонтит БДУ.

K04.6 Периапикальный абсцесс с полостью:

- зубной (дентальный) абсцесс с полостью;

- дентоальвеолярный абсцесс с полостью.

K04.7 Периапикальный абсцесс без полости:

- зубной (дентальный) абсцесс БДУ;

- дентоальвеолярный абсцесс БДУ;

- периaпикальный абсцесс БДУ.

K04.8 Корневая киста:

- апикальная (периодонтальная) киста;

- периaпикaльная киста;

- остаточная корневая киста.

Осложнения периодонтита зависят от причинного зуба, локализации воспалительного очага, формы и стадии заболевания. Условно можно разделить все осложнения на несколько групп.[8]

Осложнения, вызванные распространением инфекции из периодонтального очага:

- Одонтогенный периостит — распространение воспалительного процесса на надкостницу альвеолярного отростка и тела челюсти из периодонтального (одонтогенного) очага.

- Одонтогенный абсцесс — формирование ограниченного полостного гнойного очага, возникающего в результате гнойного расплавления подслизистой, подкожной, межмышечной, межфасциальной клетчатки, лимфоузлов, мышечной ткани или кости. Формирование абсцессов преимущественно происходит в околочелюстных мягких тканях.

- Одонтогенная флегмона — формирование разлитого гнойного воспаления клетчатки, расположенной под кожей, слизистой оболочкой, между мышцами и фасциями.

- Одонтогенный гайморит — формирование воспаления в гайморовой пазухе, вызванное распространением инфекции из периодонтального (одонтогенного) очага.

- Одонтогенный лимфаденит — формирование воспаления в регионарных лимфатических узлах, вызванного распространением инфекции из периодонтального (одонтогенного) очага.

- Одонтогенный остеомиелит — гнойное воспаление челюстной кости (одновременно всех её структурных компонентов) с развитием участков остеонекроза.

Осложнение, вызванное деструктивными изменениями в перерадикулярной кости:

- Вторичная адентия — потеря одного или нескольких зубов, причиной которой служит разрушение костной ткани, окружающей корень зуба, препятствующее дальнейшему функционированию такого зуба.

Осложнение, вызванное формированием свищевого хода:

- Кожные свищи — образование свищевого хода, открывающегося на поверхность кожи.

Диагностика периодонтита проводится на основании жалоб пациента, анамнеза заболевания, оценки общесоматического статуса, осмотра головы и шеи, полости рта, зуба, его перкуссии, зондирования и термопробы, электроодонтодиагностики (ЭОМ) и рентгенологического исследования.[10]

ЭОМ — это метод стоматологического исследования, основанный на определении порогового возбуждения болевых и тактильных рецепторов пульпы зуба при прохождении через неё электрического тока.

Диагностические признаки острого периодонтита:

- Анамнез заболевания: боли в зубе, возникавшие ранее, предшествующее лечение или травма зуба, наличие заболеваний пародонта.

- Общее состояние: редко встречаются признаки общей интоксикации организма (повышение температуры тела, слабость, потеря аппетита и т. д.).

- Осмотр головы и шеи: отсутствие асимметрии лица и шеи, цвет кожи не изменён, возможно увеличение местных лимфоузлов.

- Осмотр полости рта: патологических изменений нет, возможно наличие глубокого пародонтального кармана.

- Осмотр зуба: в зубе определяют наличие глубокой кариозной полости, обширной пломбы или ортопедической конструкции, однако бывают ситуации, когда зуб может быть и без всего перечисленного. Иногда возможно изменение цвета зуба в сторону серого оттенка. Возможна подвижность зуба.

- Зондирование и термопроба: манипуляции безболезненные, иногда при зондировании кариозной полости определяется безболезненная точка сообщения с полостью зуба.

- Перкуссия (постукивание по зубу в различных направлениях): возникают резко болезненные ощущения.

- Электроодонтодиагностика: 45-80 мкА.

- Рентгенография: визуализируется глубокая кариозная полость, соединяющаяся с полостью зуба или обширная пломба, ортопедическая конструкция, признаки ранее проведённого эндодонтического лечения или наличие пародонтального кармана. Изменения в периодонтальной щели или перерадикулярной кости не выявляются.

Диагностические признаки хронического периодонтита:

- Жалобы: отсутствуют, возможно наличие свищевого хода на коже или слизистой в полости рта (характерно только для гранулирующего периодонтита).

- Анамнез заболевания: боли в зубе, возникавшие ранее, предшествующее лечение или травма зуба, наличие заболеваний пародонта.

- Общее состояние: не страдает.

- Осмотр головы и шеи: асимметрии лица и шеи нет, цвет кожи не изменён, возможно наличие кожных свищевых ходов.

- Осмотр полости рта: патологических изменений нет, возможно наличие глубокого пародонтального кармана или свищевого хода на слизистой оболочки полости рта.

- Осмотр зуба: в зубе определяется наличие глубокой кариозной полости, обширной пломбы или ортопедической конструкции, однако бывают ситуации, когда всего этого может и не быть. Иногда возможно изменение цвета зуба в сторону серого оттенка. Зуб может быть подвижным.

- Зондирование и термопроба: безболезненные, иногда при зондировании кариозной полости определяется безболезненная точка сообщения с полостью зуба.

- Перкуссия: безболезненная.

- Электроодонтодиагностика: 45-80 мкА.

- Рентгенография: Глубокая кариозная полость, соединяющаяся с полостью зуба, обширная пломба, ортопедическая конструкция, признаки ранее проведённого эндодонтического лечения, или наличие пародонтального кармана. В зависимости от формы хронического периодонтита будет различная рентгенологическая картина:

- фиброзный периодонтит — расширение периодонтальной щели;

- гранулематозный периодонтит — деструкция костной ткани в области верхушки корня с чёткими контурами.

- гранулирующий периодонтит — деструкция костной ткани в области верхушки корня с нечёткими контурами.

Диагностические признаки обострения хронического периодонтита

Чаще всего клиническая картина соответствует острому периодонтиту, за исключением того, что всегда рентгенологически выявляются изменения в тканях периодонта, характерные для той или иной формы периодонтита.[12]

Лечение периодонтита направлено на устранение причин, механизмов и проявлений заболевания. Методы лечения бывают терапевтическими, хирургическими и комбинированными.

Терапевтическое лечение

Данный метод лечения нацелен на устранение патогенной микрофлоры, находящейся в эндодонте — комплексе поражённых тканей, включающем пульпу и дентин, которые связаны между собой морфологически и функционально. Поэтому иначе такое лечение называют эндодонтическим.[16]

Этапы эндодонтического лечения:

- адекватное обезболивание;

- изоляция зуба или нескольких зубов, в которых будут проводится манипуляции, от полости рта;

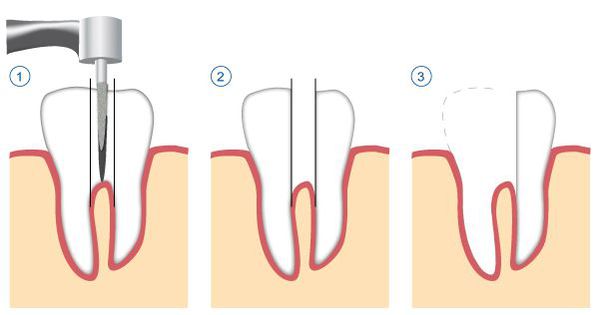

- создание эндодонтического доступа (иссечение твёрдых тканей зуба или пломбировочного материала, закрывающих доступ в систему корневого канала;

- прохождение и определение длинны корневого канала (это длинна от устья до верхушки корня);

- создание корневого канала определённого диаметра и формы;

- введение в корневой канал лекарственных препаратов;

- пломбирование корневого канала;

- восстановление анатомии и функции зуба с помощью пломбировочного материала или ортопедической конструкции.

Хирургическое лечение

К оперативному лечению прибегают только в случаях неэффективности или невозможности терапевтического лечения.

К хирургическим методам лечения относятся:

- удаление части корня зуба (резекция) — позволяет сохранить зуб, даже если у верхушки корня присуствовала киста;

- удаление корня целиком;

- удаление зуба целиком, с последующим замещением утраченного зуба.

Течение и прогноз периодонтита, безусловно, зависят от своевременности обращения к стоматологу и качества проведенного им лечения. При эффективном лечении каналов происходит восстановление участка разрушенной кости, и зуб сохраняет свои функциональные свойства. При несвоевременном обращении пациента или безуспешном лечении высока вероятность потери зуба, а осложнения хронического периодонтита могут представлять серьёзную угрозу здоровью и жизни.

Для профилактики периодонтита необходимо тщательно ухаживать за полостью рта, регулярно проводить осмотры у врача-стоматолога и своевременно лечить одонтогенные очаги инфекции, такие как кариес и пульпит.[2][5][6]