Воспаление и восстановление гистология

Воспаление в соединительной ткани. Процессы воспаления в соединительной ткани.

Рыхлая соединительная ткань — это система многих клеточных дифферонов, или гистогенетических рядов — дивергентных линий клеточной дифференцировки. Несмотря на большое разнообразие клеточных форм, все они составляют единую систему, выполняющую защитную и трофическую функции. Между кровью и соединительной тканью существуют тесные взаимосвязи и постоянный обмен клеточными элементами.

Структурно-функциональной единицей соединительной ткани считается гистион. Он включает участок микроциркуляторного русла с окружающими его клетками и межклеточными структурами. Рыхлая соединительная ткань находится в динамических взаимодействиях с другими тканями, в частности, с эпителиальными, ретикулярной, эндотелиальной, жировой, пигментной, плотными волокнистыми соединительными тканями.

Воспаление и регенерация. При действии повреждающих агентов (механических, химических, бактериальных и других) в рыхлой соединительной ткани развивается сложная сосудисто-тканевая защитно-приспособительная реакция — воспаление. При воспалении наблюдаются как общие, так и местные изменения. Местные проявления реакции организма в очаге воспаления включают несколько взаимосвязанных фаз: 1) альтерация (повреждение) тканей; 2) высвобождение физиологически активных веществ — так называемых медиаторов воспаления; 3) сосудистая реакция с экссудацией, включающая изменение кровотока в микроциркуляторном русле, повышение проницаемости сосудов; 4) резорбция продуктов распада тканей; 5) пролиферация клеток с образованием «грануляционной ткани» и последующей регенерацией тканей. Завершается воспаление образованием зрелой волокнистой соединительной ткани.

При описании воспаления обычно выделяют три фазы: лейкоцитарную, с преобладанием в очаге воспаления нейтрофильных гранулоцитов; макрофагическую, когда продукты распада активно резорбируются макрофагами; фибробластическую, на протяжении которой на месте повреждения разрастается соединительная ткань.

Лейкоцитарная фаза воспаления характеризуется передвижением нейтрофильных гранулоцитов в очаг распада ткани на месте ее повреждения. Пусковым механизмом воспаления является выброс медиаторов и цитокинов (гистамина, серотонина, лизосомных гидролаз и других биологически активных веществ). Источником выделения медиаторов являются тканевые базофилы (тучные клетки), лейкоциты, кровяные пластинки, макрофаги и лимфоциты. При этом развивается комплекс сосудистых изменений, включающий повышение проницаемости микроциркуляторного русла, экссудацию жидких составных частей плазмы, эмиграцию клеток крови. Уже через 6 ч от начала воспаления образуется лейкоцитарный инфильтрат. Нейтрофильные гранулоциты проявляют высокую фагоцитарную активность, поглощая главным образом микроорганизмы (отсюда их название — микрофаги). Часть нейтрофилов при этом распадается, выделяя большое количество лизосомных гидролаз. Это способствует очищению очага воспаления от поврежденных тканей.

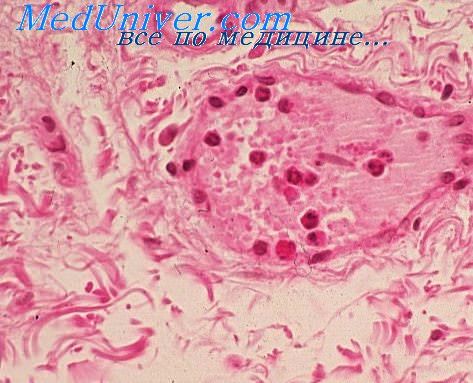

Макрофагическая фаза воспаления протекает при явлениях активизации макрофагов как гематогенных (возникающих из моноцитов крови), так и гистиогенных (оседлых макрофагов — гистиоцитов). Макрофаги энергично фагоцитируют продукты тканевого распада. Вместе с тем они вырабатывают вещества — стимуляторы восстановительных процессов в очаге воспаления.

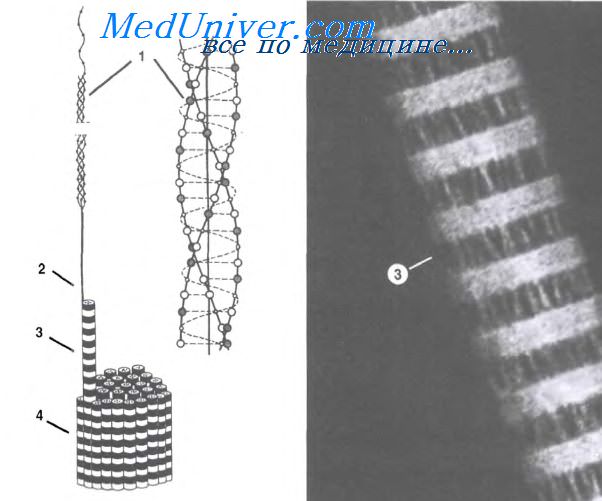

Фибробластическая фаза является завершающей фазой воспаления. Она характеризуется пролиферацией (размножением) клеток фибробластического ряда и их передвижением к воспалительному очагу. Поскольку к этому времени заканчивается в основном очищение места повреждения от продуктов тканевого распада, фибробласты заполняют бывший дефект ткани. Они интенсивно вырабатывают межклеточное вещество. При этом образуются вначале тонкие аргирофильные, а позднее и коллагеновые волокна. Вместе с клетками эти волокна отграничивают воспалительный очаг от неповрежденной ткани. Развитие фибробластов постепенно приводит к замещению воспалительного очага соединительной тканью. При значительном дефекте ткани на месте очага воспаления формируется рубец. При наличии инородного тела вокруг него образуется соединительнотканная капсула, отчетливо выраженная на 5-7-е сутки от начала воспаления. Относительно источников развития фибробластов в очаге повреждения существуют разные гипотезы. Так различают две субпопуляции фибробластов, имеющие разные источники и отличающиеся неодинаковой продолжительностью жизни (коротко- и долгоживущие фибробласты).

Фибробласты, которые развиваются из стволовых кроветворных клеток — это короткоживущая популяция фибробластов защитно-трофического типа, участвующая в процессах воспаления, заживления ран и т. д. Другие фибробласты происходят от стволовых стромальных клеток (механоцитов) костного мозга. Это популяция долгоживущих фибробластов опорного типа с преимущественно механическими функциями. Кроме того, существуют специализированные формы фибробластов — фиброкласты и миофибробласты, развивающиеся из адвентициальных клеток. Фиб-рокласты обеспечивают перестройку соединительной ткани путем разрушения межклеточного вещества. В цитоплазме клеток обнаруживается хорошо развитый аппарат лизиса коллагеновых фибрилл. Клетки выявляются преимущественно в области формирования рубцовой ткани после повреждения органов. Миофибробласты отличаются от фибробластов большим содержанием сократительных филаментов (актина гладкомышечного типа). Они также участвуют в регенерации путем контракции краев раны.

— Также рекомендуем «Ткани с опорно-механической функцией. Плотные волокнистые соединительные ткани.»

Оглавление темы «Костные ткани. Мышечные ткани.»:

1. Воспаление в соединительной ткани. Процессы воспаления в соединительной ткани.

2. Ткани с опорно-механической функцией. Плотные волокнистые соединительные ткани.

3. Костные ткани. Остеогистогенез.

4. Развитие костной ткани на месте хряща. Остеокласты. Пластинчатая костная ткань.

5. Ткани с двигательной функцией. Скелетная мышечная ткань. Гистогенез скелетной мышечной ткани.

6. Строение скелетной мышечной ткани. Регенерация скелетной мышечной ткани.

7. Сердечная мышечная ткань. Строение сердечной мышечной ткани.

8. Гладкая мышечная ткань. Строение гладкой мышечной ткани.

9. Мионевральная ткань. Миоидные клетки.

10. Ткани нервной системы. Гистогенез нервной системы.

Воспаление. Характеристики этапов воспаления

Воспаление есть местная реакция организма рефлекторного характера, связанная с местным раздражением или повреждением ткани, эта реакция по существу является приспособительной, а следовательно, и биологически целесообразной. В ее основе лежат сосудисто-тканевые изменения. Микроскопически воспаление выражается альтерацией, экссудацией и пролиферацией.

Под альтерацией понимают поврежденные ткани, то в более легких степенях воспаления морфологически проявляется различными дистрофиями, а в более тяжелых — некробиозом и некрозом, может произойти также десквамацня клеток. Эти изменения часто связаны с прямым воздействием повреждающего фактора (механическая травма, химический или термический ожог и т. д.), но они могут быть и следствием воспалительных изменений, нарушения кровообращения и тканевого обмена. В зависимости от условий (сила и характер воздействия, состояние организма) альтеративные явления бывают или ограниченными, или значительно распространенными.

Экссудацией называют изменения со стороны сосудистой сети в зоне воспаления, выражающиеся в ее расширении, нарушении тока крови (вплоть до стазов) и выхождении из сосудистого русла жидкой ее части, содержащей белок и лейкоциты. Жидкую часть крови и клеточные элементы, вышедшие из сосудов, называют экссудатом.

Расширению сосудов предшествует короткий период спазма, а выходу лейкоцитов — их краевое расположение в сосудах; выход жидкой части и клеток крови происходит в капиллярах и венах. Эмигрируют преимущественно непрофильные гранулоциты, реже встречаются ацидофильные и базофильные гранулоциты. Поскольку продолжительность жизни гранулоцнтов в тканях исчисляется 7 днями, то обнаруживаемые по истечении этого срока неизмененные клетки следует считать вышедшими позднее. В ранние сроки из кровяного русла выходят в основном гранулоциты, а в более поздние — лимфоциты и моноциты. По виду они мало отличаются от гистиоцитов, число которых увеличивается в стадии пролиферации. Лимфоциты и моноциты располагаются преимущественно в краевой зоне, нередко образуя скопление по ходу сосудов.

Продолжительность жизни лимфоцитов намного больше, чем гранулоцитов. Выход эритроцитов наблюдается в случаях геморрагической формы воспаления, при этом они быстро разрушаются.

Серозное воспаление может развиваться в коже; оно сопровождается образованием пузырей в результате отслаивания (расслаивания) эпидермиса и скопления под ним (в его толще) мутноватой желтоватой жидкости. Из паренхиматозных органов серозное воспаление бывает в сердце, печени и почках, где серозная жидкость скапливается по ходу стромы, перисинусоидных пространств и в капсуле клубочков.

Серозное воспаление постоянно приходится констатировать при исследовании таких судебно-медицинских объектов, как кожа при ожогах и отморожениях II степени (пузыри). Нередко обнаруживают его в сердце при скоропостижной смерти (миокардит), а также в мягких мозговых оболочках при черепно-мозговой травме (лептоменингит). Такое воспаление может развиваться в плевре, брюшине, перикарде при тупой травме груди и живота.

Серозное воспаление обычно сохраняет свой характер до окончания процесса или переходит в серозно-геморрагическое, серозно-гнойное, серозно-фибринозное; оно может развиваться как коллатеральное вокруг гнойного геморрагического очага.

Иногда серозное воспаление несет в себе элементы аллергической реакции. Это проявляется резким набуханием коллагеновых структур и некоторым изменением их тинкториальных свойств, а также появлением среди клеток инфильтрата ацидофильных гранулоцитов.

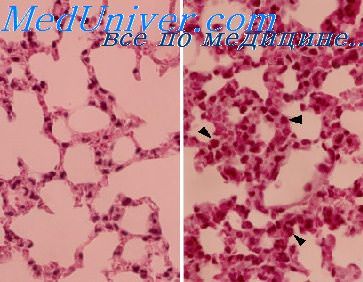

При серозно-геморрагическом воспалении имеется примесь к экссудату большего или меньшего количества эритроцитов как следствие повышенной проницаемости стенок сосудов. Это воспаление, как сказано выше, может развиваться на фоне серозного, но может возникать первично как геморрагическое. В судебно-медицинской практике его нередко наблюдают при скоропостижной смерти от респираторных вирусных заболеваний.

— Также рекомендуем «Серозно-гнойное воспаление. Продуктивное воспаление»

Оглавление темы «Изменения тканей организма в патологии»:

1. Воспаление. Характеристики этапов воспаления

2. Серозно-гнойное воспаление. Продуктивное воспаление

3. Стресс-реакция. Морфология стресса

4. Изменения гипоталамуса при стрессе. Гипофиз при стрессе

5. Аденогипофиз при стрессе. Морфология надпочечников при стрессе

6. Трупные пятна. Гистология трупных пятен

7. Стадия гипостаза. Стадии стаза и имбибиции

8. Характеристика стадии имбибиции. Изменения кожи в области трупных пятен

9. Трупные гипостазы. Микроскопия трупных гипостазов

10. Трупное окоченение. Степень трупного окоченения

Гистологические изменения, наблюдаемые при воспалении в тканях, могут быть, как видно из изложенного, чрезвычайно многообразными и сложными. Поэтому в основу гистологического диагноза «воспаление» следует положить те признаки его, которые являются наиболее постоянными и которые могут быть обнаруживаемы при всех формах воспаления с момента возникновения до прекращения его. Таким признаком служит появление в ткани инфильтрата, как в результате экссудации, так и пролиферации.

Что касается других признаков воспаления в виде регрессивных изменений паренхимы, гиперэмии, выхождения жидких составных частей крови и развития грануляционной ткани, то эти явления подвержены большим колебаниям в зависимости от формы и продолжительности воспалительного процесса.

По характеру клеток и по распределению инфильтрата можно судить о том, какое течение имеет данное воспаление. Преобладание полиморфноядерных лейкоцитов почти всегда говорит за экссудативный процесс, наоборот, инфильтрат, состоящий преимущественно из лимфоцитов и гистиоцитов, будет более характерным для продуктивного воспаления.

Наличие большого числа плазматических клеток, присоединяющихся к каким-либо из перечисленных, наблюдается преимущественно при более затяжных, хронических формах воспаления. Распределение клеточного инфильтрата в ткани может дать весьма важные указания в отношении распространения воспалительного процесса в ткани. При более разлитых воспалениях, захватывающих ткань на большем протяжении, инфильтрация наблюдается по ходу всех кровеносных сосудов и клетки скопляются во всех местах, где строение ткани более рыхлое, т. е. в соединительнотканных прослойках.

Наличие большого числа плазматических клеток, присоединяющихся к каким-либо из перечисленных, наблюдается преимущественно при более затяжных, хронических формах воспаления. Распределение клеточного инфильтрата в ткани может дать весьма важные указания в отношении распространения воспалительного процесса в ткани. При более разлитых воспалениях, захватывающих ткань на большем протяжении, инфильтрация наблюдается по ходу всех кровеносных сосудов и клетки скопляются во всех местах, где строение ткани более рыхлое, т. е. в соединительнотканных прослойках.

При ограниченных воспалениях скопление клеток происходит преимущественно в окружности пораженного участка, который таким образом отделяется от окружающей ткани. Такое отграничение носит название демаркации и наблюдается преимущественно при гибели местной ткани. Граница между участком утратившим свою жизнеспособность и жизнеспособной тканью носит название демаркационной линии, и из скопившихся здесь клеток очень быстро развивается грануляционная ткань.

В тех случаях, когда воспаление имеет более продолжительный характер, всегда имеется образование или грануляционной, или рубцовой соединительной ткани.

ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Тем,кто знаком с английским.

Viktoza — hypoglycemic agent, is a solution for injection in a syringe handle a volume of 3 ml. The active substance viktozy — liraglutid.Etot drug is used in combination with diet and exercise in patients with diabetes mellitus type in order to achieve normoglycemia.

Of the novelties of the market of vitamins can provide a drug that has recently released a German pharmaceutical companies. It’s called: «Vitamins for people with diabetes.» Now it went on sale in our country and has already assessed and physicians and their patients.

Тем,кто знает немецкий.

Dl kleineren Beschwerden 37 Prozent der Burger zugunsten einheimischer Vertreter, hat einen ahnlich hohen Anteil der Russischen Foderation nicht achten auf die des Herkunftslandes. Importierte Medikamente in dieser Situation verwenden 14 Prozent. Bei der Behandlung von schweren Krankheiten importierten und einheimischen Drogen 19 und 27 Prozent der Russen, jeweils. 35 Prozent der Menschen mit solchen Krankheiten sind nicht in den Ort der Herstellung des Medikaments interessiert.

Also, was ist die Perfidie des Diabetes? Ja, in der Tat, dass es zunachst vielleicht nicht bemerkt, und die Gefahr ist nicht so sehr der Diabetes selbst, sondern deren Folgen, die ernsthafte gesundheitliche Probleme, zum Beispiel zu einer Beschadigung der Augen, Nieren, Blutgefa?e, der unteren Extremitaten fuhren kann .

Эта запись опубликована

Вторник, Август 9th, 2011 в 12:34 и находиться в категории: Гистология.

Вы можите читать комментарии через RSS 2.0 поток.

Все опции закрыты.

Серозно-гнойное воспаление. Продуктивное воспаление

Серозно-гнойное воспаление характеризуется значительной примесью к серозному экссудату нейтрофильных гранулоцитов. Возникает оно в результате присоединения инфекции.

Серозно-фибринозное воспаление отличается тем, что экссудат содержит большое количество белка, преимущественно фибриногена, и свертывается с выпадением фибрина (на свободных поверхностях в виде пленки). Кроме инфекционных причин, такое воспаление нередко возникает при некоторых отравлениях (сулема) и интоксикациях (уремия).

Гнойное воспаление, являясь разновидностью экссудативного, отличается тем, что экссудат состоит из нейтрофильных гранулоцитов, подвергающихся распаду, а также альбуминов, глобулинов и некоторого количества продуктов распада местной ткани. В большинстве случаев оно вызывается гноеродными бактериями. Гнойное воспаление бывает ограниченным (местное нагноение с превращением в абсцесс) и диффузным, инфильтрирующим ткани (с превращением в флегмону). Иногда оно принимает хроническое течение и сопровождается образованием отдаленных очагов нагноения по типу септикопиемии.

На судебно-медицинском материале встречается нечасто из-за раннего наступления смерти.

Продуктивное воспаление имеет более длительное течение и характеризуется преобладанием местных тканевых элементов, разрастанием ткани; альтератпвные и экссудатпвные явления бывают выражены слабее. Если при экссудативном воспалении инфильтрат преимущественно состоит из иейтрофильных гранулоцнтов (лимфоциты и моноциты появляются лишь со временем и в меньшем числе), то при продуктивном воспалении преобладают лимфоциты и моноциты. Экссудативное воспаление при хроническом течении может переходить в пролиферативную форму.

При судебно-медицинской экспертизе трупа пролиферативное воспаление чаще встречается в виде интерстициальной формы в случаях скоропостижной смерти (миокардиты у взрослых и детей, пневмонии).

Комплекс сосудисто-тканевых реакций, которые развиваются в очаге повреждения без участия инфекции, называют асептическим воспалением. Эти реакции связаны с преобразованием очага повреждения и раньше выявляются в перифокальной от него зоне. Микроскопически воспаление характеризуется экссудативно-пролиферативным (серозная, реже серозно-гнойная формы) процессом, имеет острое, подострое и хроническое течение.

Острая форма сопровождается выраженной экссудацией и отеком ткани. На этом фоне начинается пролиферация клеток адвентициального и лимфоидного типа, макрофагов и иногда плазматических клеток. Эти изменения охватывают очаг довольно широким поясом и постепенно замещают более раннюю лейкоцитарную реакцию. В ходе асептического воспаления усиливаются процессы дезинтеграции, элиминации и резорбции в самом очаге, что способствует наиболее полной ликвидации продуктов распада и заживлению очага.

Каждая форма воспаления сопровождается местными изменениями обмена, что выявляется гистохимическими реакциями, в частности на ферментативную активность клеточных элементов. Вопрос этот находится в стадии изучения. Сведения имеются в отношении ран. В них схематично выделяют две зоны изменений ферментативной активности: центральную (ближайшую к повреждению) и периферическую.

В центральной зоне уже к концу первого часа отмечают резкое снижение активности аминопептидазы, кислой и щелочной фосфатаз, неспецифической эстеразы, аденозинтрифосфатазы, моноаминооксидазы. В периферической зоне активность этих ферментов вначале возрастает, а затем через различные сроки понижается до исходного уровня. Доказано, что раньше всего максимальное повышение активности наблюдают со стороны аминопептидазы и моноаминооксидазы (ко 2-му часу). Изменение активности окислительно-восстановительных ферментов (СДГ, ЛДГ и др.) наступает позже (около 6— 8 ч) и выражено не столь отчетливо.

— Также рекомендуем «Стресс-реакция. Морфология стресса»

Оглавление темы «Изменения тканей организма в патологии»:

1. Воспаление. Характеристики этапов воспаления

2. Серозно-гнойное воспаление. Продуктивное воспаление

3. Стресс-реакция. Морфология стресса

4. Изменения гипоталамуса при стрессе. Гипофиз при стрессе

5. Аденогипофиз при стрессе. Морфология надпочечников при стрессе

6. Трупные пятна. Гистология трупных пятен

7. Стадия гипостаза. Стадии стаза и имбибиции

8. Характеристика стадии имбибиции. Изменения кожи в области трупных пятен

9. Трупные гипостазы. Микроскопия трупных гипостазов

10. Трупное окоченение. Степень трупного окоченения