Воспаление носовой перегородки причины

Абсцесс носовой перегородки – ограниченная полость в подслизистом слое хрящевого отдела носовой перегородки, заполненная гнойными массами. Основные проявления заболевания – нарушение носового дыхания, локальная болезненность, головная боль, гипертермия и общая слабость. Диагностическая программа включает в себя переднюю риноскопию, рутинные лабораторные исследования крови, пункцию гнойника носа и бактериальный посев полученных гнойных масс. Лечение подразумевает хирургическое вскрытие, дренирование абсцесса и антибиотикотерапию, подобранную с учетом чувствительности высеянной микрофлоры.

Общие сведения

Большинство случаев заболевания связано с кровоизлиянием в ткани перегородки на фоне травм носа и придаточных синусов с последующим инфицированием образовавшейся гематомы. Формирование абсцессов встречается у 1,1% пациентов с травматическими повреждениями лицевой части черепа. Значительно реже абсцессы носовой перегородки возникают в качестве самостоятельного заболевания или осложнения после операций, воспалительных или инфекционных патологий носа. Сезонных и географических особенностей распространения не прослеживается. У мужчин и женщин абсцесс данной локализации встречается с одинаковой частотой.

Абсцесс носовой перегородки

Причины

Абсцесс носовой перегородки может формироваться как самостоятельное первичное заболевание или выступать в роли осложнения других патологий. Типичными бактериальными возбудителями гнойного процесса являются β-гемолитический стрептококк группы А, золотистый и эпидермальный стафилококки. В развитии заболевания значимы следующие этиологические механизмы:

- Нагноение гематомы. Наиболее частая причина, которая связана с травмами носовой области и последующим инфицированием вовремя не опорожненной гематомы носовой перегородки.

- Повреждение слизистой оболочки носа. Характеризуется проникновением патогенной микрофлоры в местах нарушения целостности слизистой оболочки. Такие травмы могут быть вызваны неосторожными действиями самого пациента (при очищении носовых ходов с помощью пальцев или ватных палочек) или хирургическими вмешательствами.

- Осложнение других заболеваний. Абсцесс может быть последствием неадекватного лечения фурункула, рожистого воспаления, инфекционных заболеваний носовой полости. Также на носовую перегородку может распространяться патологический процесс при периодонтите, кариесе, остеомиелите верхней челюсти.

К факторам, которые способствуют формированию абсцесса, ухудшают его течение и эффективность лечения, относятся эндокринные патологии (сахарный диабет), иммунодефицитные состояния (ВИЧ-инфекция, онкогематологические заболевания), недостаточность питательных веществ и витаминов, вызванные нерациональным питанием или нарушениями функции пищеварительного тракта.

Патогенез

Механизмы развития абсцесса могут отличаться в зависимости от этиологического варианта. Гематома, являющая собой скопление крови между надхрящницей и хрящом или надхрящницей и слизистой оболочкой, способствует быстрому развитию воспаления. Как результат – выделяется большое количество биологически активных веществ и происходит вторичная альтерация. Все это приводит к местному снижению резистентности, инфицированию кровяной массы гноеродными бактериями, формированию гнойника и пиогенной мембраны.

При инфицировании микротравм слизистой оболочки носа гноеродными стафилококками и стрептококками происходит усиление воспалительных реакций, нарушение трофики тканей и выход большого количества жидкости из сосудистого русла. В дальнейшем, по мере накопление экссудата, происходит формирование полости абсцесса и пиогенной оболочки. При проникновении бактерий из других очагов инфекции (контактным, гематогенным или лимфогенным путем) и при неэффективном лечении уже имеющихся заболеваний носовой полости патогенез абсцесса примерно одинаков, а отличия заключаются только в пусковых механизмах и скорости развития.

Симптомы

Зачастую первыми клиническими проявлениями абсцесса носовой перегородки являются ухудшение носового дыхания, снижение или полная потеря обоняния. В некоторых случаях пациенты могут самостоятельно отмечать возникновение увеличивающегося образования внутри носового хода, ощущать его пальпаторно. При одно- или двухсторонней локализации патологического процесса возникает «заложенность» правой, левой или сразу двух ноздрей. В последнем случае пациент вынужден переходить на ротовое дыхание.

Появляется чувство дискомфорта и распирания в носу, головная боль постоянного или перемежающегося характера, отечность и гиперемия наружного носа и прилегающих тканей. Эти симптомы также характерны и для кровоизлияния в перегородку носа, поэтому на фоне травмы они не являются достоверными критериями абсцесса.

Признаком инфицирования гематомы или самостоятельного развития абсцесса является повышение температуры тела до 38,5-39,0оС при наличии всех вышеупомянутых симптомов. Параллельно возникают другие проявления интоксикационного синдрома – общая слабость, недомогание, постоянная головная боль. Существенно усиливаются болевые ощущения в области носа, которые обостряются даже при минимальном тактильном воздействии.

Осложнения

Характерной особенностью абсцесса данной локализации является быстрое развитие осложнений – уже спустя несколько дней в процесс втягивается четырехугольный хрящ. В результате гнойного расплавления последнего происходит перфорация перегородки с дальнейшей деформацией спинки носа, ее западением и образованием выраженного косметического дефекта.

Также имеется высокий риск распространения патогенной микрофлоры с током крови в ткани головного мозга. Это связано с венозным оттоком из носовой перегородки через переднюю лицевую и глазничную вены в кавернозный синус. В результате гематогенной диссеминации могут формироваться флегмоны глазницы, гнойный тромбофлебит лицевых вен, септический тромбоз кавернозного синуса, менингит, энцефалит и другие опасные осложнения.

Диагностика

Основная диагностика включает сбор жалоб пациента и данных анамнеза, физикальный осмотр и лабораторные тесты. Аппаратные методы визуализации (УЗИ придаточных синусов, рентгенография, КТ и МРТ лицевого черепа) используются при наличии симптомов, указывающих на осложнения или сопутствующие повреждения лицевых костей.

- Передняя риноскопия. Осмотр носовых ходов позволяет отоларингологу визуально определить общее утолщение носовой перегородки, ярко-красные или синюшные выпячивания слизистой оболочки с одной или двух сторон. При образовании абсцессов больших размеров дефект перегородки может быть виден сразу при поднятии кончика носа. При использовании зонда или ватной палочки определяется симптом флюктуации.

- Диагностическая пункция. С целью дифференциальной диагностики между гематомой и абсцессом проводится пункция выпячивания носовой перегородки и аспирация содержимого. Получение крови является признаком гематомы, а гноя – абсцесса.

- Бактериальный посев гнойных масс. Позволяет идентифицировать вид патогенной микрофлоры и определить ее чувствительность к различным группам антибактериальных препаратов.

- Лабораторные анализы. В ОАК отображаются неспецифические изменения, характерные для любого воспалительного заболевания – лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, повышение СОЭ.

Также проводится дифференциальная диагностика между абсцессом и новообразованиями хрящевой и костной ткани носовой перегородки. В пользу опухолей свидетельствует медленное, постепенное развитие симптомов, отсутствие флюктуации, воспалительных изменений в ОАК.

Лечение

В современной отоларингологии при лечении абсцесса носовой перегородки применяется комплексный подход. Он подразумевает одновременное использование фармакотерапевтических средств и прямое опорожнение гнойной полости хирургическим путем. Такой подход позволяет предотвратить развитие местных осложнений и препятствовать распространению бактерий по организму пациента.

- Вскрытие абсцесса перегородки. Заключается в рассечении слизистой, эвакуации всех гнойных масс, промывании полости растворами антисептиков и постановке дренажа. Все манипуляции выполняются под региональной анестезией. Далее проводится двухсторонняя тампонада носовых ходов на срок 24-48 часов или накладывается сквозной П-образный шов на перегородку. При травматической или септической деформации четырехугольного хряща или повреждении костных структур опорожнение абсцесса проводят одновременно с реконструктивными мероприятиями.

- Антибиотикотерапия. Фармакологическая группа и конкретное средство, доза и кратность приема определяются лечащим специалистом для каждого пациента персонально. Критериями выбора служат вид и чувствительность высеянной микрофлоры, тяжесть основной патологии, наличие осложнений, сопутствующие заболевания, индивидуальные особенности пациента (возраст, наличие аллергии и т. д.). Наиболее часто используются антибиотики из групп пенициллинов, цефалоспоринов, макролидов и их комбинации.

Прогноз и профилактика

Прогноз зависит от своевременности оказания медицинской помощи. На фоне раннего дренирования полости гнойника часто удается избежать деформации носа и развития других осложнений, а сроки госпитализации составляют не более 10 суток. В тяжелых случаях с развитием тромбоза кавернозного синуса или септическим поражением мозговых тканей исход напрямую зависит от тяжести состояния больного и эффективности терапевтических мероприятий.

Профилактические меры подразумевают предотвращение травм лицевой области и носа, раннюю пункцию и дренирование гематом носовой перегородки, современное лечение ЛОР-патологий, санацию других очагов инфекции, коррекцию системных патологий и факторов, способствующих снижению иммунитета, соблюдение правил гигиены носовой полости.

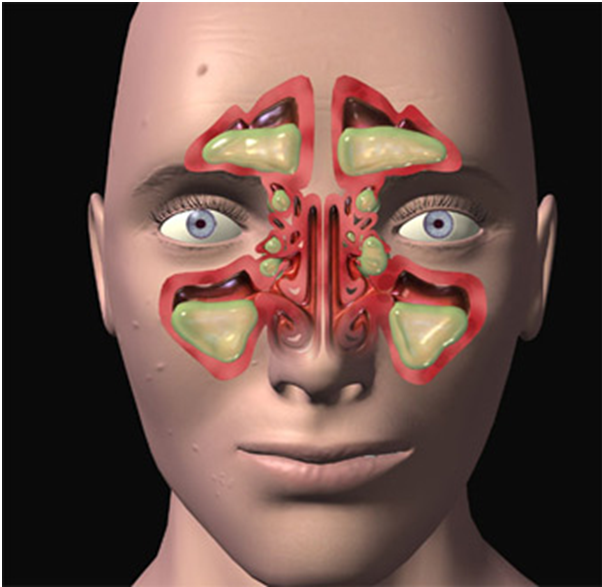

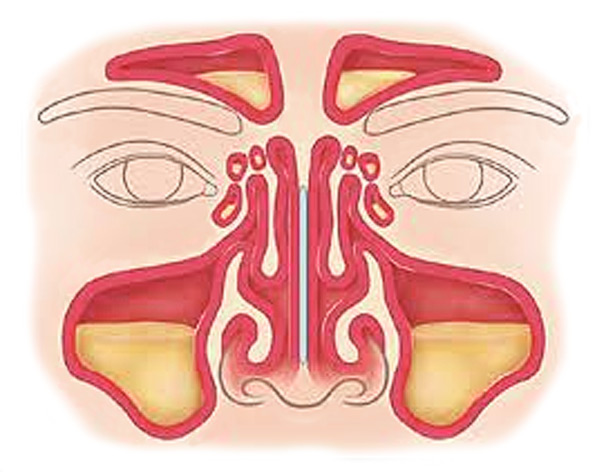

Острые синуситы — это воспаления носовых пазух. В зависимости от локализации воспаления выделяют: верхнечелюстной синусит, или гайморит, этмоидит, фронтит, сфеноидит. Возбудителями болезни являются вирусы или бактерии.

Воспаление пазух носа: диагностика и лечение

В зависимости от локализации синусит бывает:

- верхнечелюстной;

- этмоидит (воспаление слизистой оболочки ячеек решетчатого лабиринта);

- фронтит (воспаление лобной пазухи);

- сфеноидит (воспаление клиновидной пазухи)

Если воспалительный процесс затронул всё, то он диагностируется как острый пансинусит. Если воспаление захватило одну половину головы (правая или левая лобная и верхнечелюстная пазухи), то данное состояние называется гемисинусит. Если воспалены более одной, но при этом ни все околоносовые пазухи, то данный процесс называется полисинусит (поли — от слова много).

Причины возникновения и течение болезни

Синуситы по этиологическому фактору делятся на вирусные и бактериоальные, по патофизиологическому — гнойные и катаральные. Чаще всего вирусному соответствует катаральная форма, а бактериальным — гнойная.

Неблагоприятные факторы внешней среды, снижение иммунитета, стрессы, переутомление, однообразная и скудная еда, а также индивидуальные особенности организма относятся к общим факторам провоцирующие возникновение синусита.

К местным причинам можно отнести нарушение вентиляционной и дренажной функций в «придаточных» пазухах носа. Они могут возникнуть при аллергии слизистой оболочки, истинной гипертрофии (увеличении) нижних носовых раковин, вазомоторном нарушении нейровегетатики нижних носовых раковин, врождённом увеличении средней или средних носовых раковин (конха буллёза), наличии гребней и шипов на перегородке носа, полипов полости носа и околоносовых пазух, а также искривлении носовой перегородки.

Но все же, в возникновении острого синусита главную роль играет инфекция, в основном кокковая (стрептококк, стафилококк, пневмококк).

При возникновении острого воспалительного процесса нарушаются функции желез слизистой оболочки. Это приводит к недостатку секрета или к его избыточному скоплению. Изменяется направление струи вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, что приводит к нарушению газообмена, угнетается функция мерцательного эпителия. Нарушение вентиляции вызывает отечность слизистой оболочки, естественные соустья закрываются, и возникает застой секрета, нарушается обмен веществ.

В начале заболевания экссудат (выпотевающая в месте воспаления из кровеносных сосудов жидкость) имеет серозный характер, потом слизисто-серозный. А с присоединением бактериальной инфекции он становиться гнойным, в нем присутствует большое число лейкоцитов. Кровеносные сосуды при этом расширены, капилляры излишне проницаемы, слизистая оболочка отечна.

Клиническая картина

Симптомами острого синусита могут быть слабость, головная боль, недомогание. Может возникнуть лихорадочное состояние, имеются воспалительные изменения в общем анализе крови. Наибольшее значение в диагностике этого заболевания имеют местные проявления воспаления.

Друзья! Своевременное и правильное лечение обеспечит вам скорейшее выздоровление!

Во всех формах проявляются следующие симптомы:

- Затруднение носового дыхания. Бывает постоянным или периодическим, одно или двухсторонним, может возникнуть из-за обструкции (перекрытия просвета) отверстий носа отеком.

- Выделения из носа. Бывают постоянными и временными, с двух или одной стороны. Из-за отека слизистой оболочки полости носа или соустья выделения могут отсутствовать. Часто отмечается затекание секрета в носоглотку.

- Головные боли.

При тяжелом течении заболевания возможна отечность мягких тканей лица в проекции гайморовых и лобных пазух. В некоторых случаях возникает периостит (воспаление надкостницы).

Диагностика

При диагностике симптомов острых синуситов проводится риноскопия (осмотр носовой полости), эндоскопия полости носа, рентгенологическое исследование и при необходимости диагностическая пункция верхнечелюстной пазухи с бактериологическим исследованием отмытого содержимого. В случае необходимости назначают исследования с помощью импульсного ультразвука, тепловидения, компьютерной (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ). Необходимо обязательно проводить дифференциальную диагностику острого синусита и отличать его от невралгии первой и второй ветви тройничного нерва.

Лечение

Лечение воспаления пазух носа направлено на элиминацию очага инфекции, явлений воспалительного процесса и эвакуацию отделяемого. Кроме того, необходимо добиться восстановления вентиляционной и дренажной функций. Это важно с точки зрения предупреждения рецидивов (повторов) данного заболевания.

Обычно лечат заболевание в амбулаторных условиях. При катаральных риносинуситах назначается местное антибактериальное и противовоспалительное лечение. Необходимо проведение так называемой «разгрузочной» терапии (промывание методом перемещения жидкости, ЯМИК-катетеризация, промывание носа по Пройду, пункция верхнечелюстной пазухи). Назначать секретомоторные (отхаркивающие) и секретолитические (разжижающие вязкую слизь) лекарственные препараты необходимо с осторожностью и по показаниям.

При тяжелой форме, а также при подозрении на развитие возможных осложнений острого синусита (чаще это риногенный менингит), при наличии сопутствующей тяжелой патологии, также при невозможности провести специализированные ЛОР манипуляции амбулаторно, пациента направляют лечить острый синусит в ЛОР-отделение стационара.

При гнойных синуситах обязательно назначаются антибактериальные препараты одновременно с противовоспалительными препаратами. Обязательно проведение одного из способов промывания. При затрудненной эвакуации слизисто-гнойного отделяемого из гайморовой пазухи, а это случается при блокировании верхнечелюстного соустья, проводится пункция. Иногда ее проводят несколько раз, до так называемых «чистых промывных вод».

Абсцесс носовой перегородки чаще всего возникает после травмы носа (нагноение гематомы). Реже, он развивается вследствие распространения гнойного процесса на перегородку носа со стороны кариозных зубов или как осложнение гнойного синусита, иногда — фурункула, рожистого воспаления носа, гриппа.

Абсцесс представляет собой скопление гноя между хрящом и надхрящницей, обычно с обеих сторон перегородки носа. Хрящ, лишенный питания, быстро подвергается некротизации.

Симптомами абсцесса носовой перегородки являются затруднение носового дыхания различной степени, снижение обоняния, локальная боль, иногда головная боль, повышение температуры тела, нарушение общего состояния.

При передней риноскопии, а иногда при поднимании кончика носа с одной или обеих сторон видно шарообразное выпячивание слизистой оболочки носовой перегородки. При ощупывании зондом оно болезненное, эластической консистенции.

Диагностика заболевания не представляет больших затруднений. Учитывают прежде всего данные анамнеза, осмотра и пункции.

Лечение абсцесса только хирургическое. Чем раньше оно предпринято, тем меньше косметический дефект.

Производят широкие разрезы выпячивания мягких тканей носовой перегородки с одной или обеих сторон, но так, чтобы они не совпадали. Полость абсцесса промывают концентрированным раствором антибиотика, или 1 % раствором диоксидина, или раствором фурацилина (1:5000). При необходимости ложкой удаляют некротизированные части хряща. После этого в полость абсцесса вводят резиновый дренаж. Производят тампонаду носа, наиболее целесообразно использовать тампоны с йодоформом. Назначают антибиотики. Через 1 сут тампоны и дренажи меняют. Лечение проводят в ЛОР-отделении.

Абсцесс носовой перегородки при таком способе лечения излечивается обычно через 8 — 12 дней.

При обращении больных после некротизации хряща перегородки носа нередко происходит западение спинки носа.

Абсцесс носовой перегородки иногда может сопровождать тяжелым внутричерепным осложнением, в частности тромбозом кавернозного синуса.

Воспалительные процессы в околоносовых пазухах (синусите) занимают второе место в структуре ЛОР-заболеваемости. В большинстве случаев острый синусит наблюдается при острой вирусной инфекции.

Причиной развития синусита нередко являются воспалительные процессы в зубах и полости носа, аденоиды и др.

Воспаление околоносовых пазух вызывает самая разнообразная патогенная микрофлора: стафилококки, пневмококки, стрептококки, кишечная палочка и др. Нередко (до 10 % случаев) в околоносовых пазухах обнаруживают анаэробную микрофлору.

В зависимости от длительности заболевания синуситы делят на острые (до 1 мес), подострые (от 1 до 6 мес) и хронические (более 6 мес). По характеру патологических изменений и клиническому течению острые синуситы подразделяют на катаральные и гнойные.

Выделяют следующие формы хронического синусита:

- Экссудативную:

- катаральную;

- серозную;

- гнойную.

- Продуктивную:

- пристеночно-гипериластическую;

- полипозную.

- Альтеративную:

- холестеатомную;

- казеозную;

- некротическую;

- атрофическую.

- Смешанные формы.

- Аллергический синусит.

Наиболее частыми клиническими проявлениями острого синусита и обострения хронического являются головная боль, затруднение носового дыхания, патологические выделения из носа. Общее состояние больных обычно ухудшается, повышается температура тела, в крови выявляют лейкоцитоз и увеличение СОЭ.

Следует отметить, что при более выраженном поражении одной из пазух головная боль может быть локальной. Так, при фронтите боль обычно появляется утром и локализуется в надбровной области, при этмоидите — в нижней части лба и в области переносицы. Поражение верхнечелюстной пазухи чаще всего сопровождается болью в лобно-теменной и височной областях во второй половине дня.

Синусит необходимо дифференцировать с невропатией тройничного нерва, атипичным менингитом, абсцессом мозга.

При риноскопии выявляют набухшую и гиперемированную слизистую оболочку соответствующей половины носа, в среднем носовом ходе — слизисто-гнойные выделения. При хроническом синусите, кроме этого, нередко обнаруживают гиперпластические или полипозные изменения в полости носа.

Диагностика синусита базируется в основном на данных анамнеза, объективного осмотра, рентгенографии (компьютерной томографии), пункции околоносовых пазух и др.

Острый неосложненный синусит вначале лечат консервативными методами. В нос закапывают сосудосуживающие препараты (2 — 3 раза в день). При острой вирусной инфекции применяют свежеприготовленный раствор лейкоцитарного интерферона (закапывают в нос 4 — 5 раз в день). Назначают противовоспалительную терапию, пункцию верхнечелюстной пазухи, дренируют ее, вводят растворы антибиотиков, гидрокортизон.

Риногенные орбитальные осложнения. Орбитальные осложнения заболеваний носа и околоносовых пазух составляют от 0,5 до 4,5 % от общего числа заболеваний околоносовых пазух носа. Инфекция в полость орбиты распространяется контактным (наиболее часто) и сосудистым (венозным, лимфогенным) путями.

К орбитальным риногенным осложнениям относят реактивный отек век и клетчатки орбиты, абсцесс век, периостит глазницы и субпериостальный абсцесс, ретробульбарный абсцесс и флегмону глазницы.

Реактивный отек век чаще всего возникает при остром этмоидите, особенно у детей. Заболевание протекает с высокой температурой, интоксикацией, нарушением общего состояния. Кожа век гиперемирована, напряжена. Конъюнктива также гиперемирована, отечна, глазная щель сужена. Носовое дыхание затруднено. В носовых ходах обнаруживают слизисто-гнойные или гнойные выделения. На рентгенограмме отмечается интенсивное затемнение решетчатой пазухи.

При подозрении на риногенные орбитальные осложнения больной должен быть осмотрен окулистом и направлен на консультацию к отоларингологу для решения вопроса о выборе тактики лечения.

При реактивном отеке век больным острым этмоидитом назначают интенсивную противовоспалительную терапию, десенсибилизирующие препараты. Рекомендуется дикаин-адренализания среднего носового хода. Проводят аэрозольные ингаляции новоиманина в разведении 1:10, хлорофиллипта в разведении 1:20.

При резко выраженной интоксикации назначают дезинтоксикаюнную терапию (внутривенно вводят реополиглюкин и др.).

Если реактивный отек век возник при остром гайморите или обострении хронического гайморита, остром фронтите, то в специализированном отделении делают пункцию или трепанопункцию пораженной пазухи, после чего ее дренируют и промывают лекарственными средствами.

Периостит орбиты протекает более тяжело. У больных появляется резкая боль в области пораженной пазухи, повышается температура тела. Кожа век отечная, ярко-красная, болезненная при пальпации. Кроме того, развивается отек конъюнктивы (хемоз), подвижность глазного яблока незначительно ограничена.

Лечение периостита орбиты такое же, как и реактивного отека век. При хроническом гиперпластическом или казеозно-гнойном синусите показана радикальная операция на пораженной пазухе.

Субпериостальный абсцесс орбиты сопровождается резкой головной болью, ознобом, общим недомоганием, повышением температуры тела, нарушением сна, болью в области пораженной пазухи. Нарастают лейкоцитоз и СОЭ. Кожа век гиперемирована, отечна, глазная щель закрыта. Конъюнктива отечна, гиперемирована. Движение глазного яблока в направлении субпериостального абсцесса ограничено, выражен экзофтальм.

При передней риноскопии в полости носа обнаруживают гиперемию и резкий отек слизистой оболочки соответствующей половины носа, слизисто-гнойные выделения в среднем и общем носовых ходах.

Диагноз заболевания устанавливают на основании данных анамнеза, осмотра, а также рентгенографии околоносовых пазух. При остром гайморите делают диагностический прокол пазухи.

При развитии субпериостального абсцесса орбиты лечение начинают немедленно.

Проводят интенсивную противовоспалительную терапию, назначают дезинтоксикационные препараты. На пораженной пазухе выполняют радикальную операцию.

При остром этмоидите или обострении хронического процесса, осложненного субпериостальным абсцессом, показано наружноe вскрытие клеток решетчатой кости и абсцесса в области внутренней стенки орбиты.

При фронтите и субпериостальном абсцессе верхней стенки орбиты показана лобно-решетчатая трепанация. Проводят интенсивную противовоспалительную, десенсибилизирующую и дезинтоксикационную терапию.

При остром гайморите, осложнившимся субпериостадьным абсцессом нижней стенки орбиты, делают пункцию гайморовой пазухи, вводят в нее дренажную трубку и вскрывают субпериостальный абсцесс наружным методом по нижнему краю орбиты. Одновременно проводят противовоспалительную и дезинтоксикационную терапию. При неэффективности описанного выше лечения показана операция на гайморовой пазухе по Колдуэллу-Люку.

Если субпериостальный абсцесс в области нижней стенки орбиты возник при обострении хронического гайморита, то сразу же производят гайморотомию. Субпериостальный абсцесс вскрывают наружным методом по нижнему краю орбиты и дренируют его.

При распространении инфекции на ретробульбарную клетчатку и ее нагноении развивается ретробульбарный абсцесс или флегмона орбиты. Эти заболевания сопровождаются резкой интоксикацией, высокой температурой, интенсивной головной болью, болью в области глазницы. Появляется резко выраженный экзофтальм, подвижность глазного яблока резко ограничена. Веки очень отечны, гиперемированы, глазная щель полностью закрыта, наблюдается хемоз. В полости носа имеются обильные слизисто-гнойные выделения, слизистая оболочка носовых раковин резко набухшая, носовое дыхание затруднено. На рентгенограмме обнаруживают интенсивное затемнение в области пораженной околоносовой пазухи.

В периферической крови выявляют выраженный лейкоцитоз и резкое увеличение СОЭ, гипоиротеинемию.

При ретробульбарном абсцессе и флегмоне орбиты показаны неотложная операция на пораженной пазухе и вскрытие патологического очага в орбите. Хирургическое вмешательство на орбите, если имеются показания к экзентерации глазного яблока, выполняет окулист.

Назначают интенсивную противовоспалительную, дезинтоксикационную и десенсибилизирующую терапию. Необходима коррекция гипопротеинемии.

Так как при флегмоне орбиты происходит тромбоз вен и артерий, назначают антикоагулянты под контролем показателей коагулограммы.

К риногенным внутричерепным осложнениям относят экстра- и субдуральный абсцесс, абсцесс мозга, менингит и менингоэнцефалит. Источником инфекции чаще всего бывают лобные пазухи и решетчатый лабиринт. Эти осложнения могут развиться также при гемисинусите и пансинусите. Инфекция распространяется контактным, гематогенным или лимфогематогенным путем.

Диагностика риногенных внутричерепных осложнений базируется на данных объективного исследования, рентгенографии и компьютерной томографии, эхоэнцефалографии и исследования спинномозговой жидкости. Больного необходимо направить на консультацию к невропатологу и нейрохирургу.