Воспаление оболочек мозга мрт

1. Менингиты и энцефалиты на МРТ

Под менингитом понимают несколько видов воспаления головного мозга: пахименингит, связанный с травмированием черепной коробки и лептоменингит, характеризующийся поражением мягких оболочек органа.

Заболевание зачастую протекает вместе с энцефалитом — воспалением вещества мозга. Диагноз в этом случае ставится в зависимости от преобладания симптоматической картины той или иной патологии.

В зависимости от причины проявления, менингиты и энцефалиты подразделяют на первичные и вторичные. В первом случае инфекция попадает в организм человека с укусом клеща или при контакте с животными.

Вторичная форма недуга развивается из-за хронических заболеваний или ослабления иммунной системы.

Заболевание чаще диагностируется у детей до 5 лет и пожилых лиц. Спровоцировать вторичное воспаление оболочек головного мозга может хронический гайморит, ангина, пародонтоз, синусит и т.д. Реже проблему связывают с аллергическими реакциями на медикаментозные средства.

2. Формы менингита и энцефалита

Менингит по форме течения делится на гнойный и серозный. Следует рассмотреть каждый тип заболевания подробнее:

1. Менингококковая форма. Воспаление распространяется на выпуклую и базальную поверхность мозга. В области поражения образуется гнойная или фибринозная жидкость, покрывающая оболочки мозга. Состояние приводит к отеку мозгового вещества. Возникает в результате осложнения инфекционных заболеваний.

2. Гнойная форма. При патологии поражаются большие полушария органа. Характерные признаки недуга – многократная рвота, лихорадка, судороги мышц. У пациентов преклонного возраста гнойный менингит протекает в подострой форме и характеризуется медленным развитием симптомов. Атипичное течение больше характерно для молодых пациентов. У них признаки менингита комбинируются с эпилептическими припадками и назофарингитом.

3. Серозная форма, при которой поражаются оболочки мозга. В 80% случаев причиной инфицирования становятся энтеровирусы и возбудители эпидемического паротита. Источником заражения являются домашние животные, грызуны. Серозный менингит встречается преимущественно у детей в возрасте от 2 до 7 лет.

4. Туберкулезная форма. Заболевание в 70% случаев диагностируется у грудных детей. Возбудителем недуга являются микробактерии, обитающие в земле, воде и фекалиях животных.

5. Вирусная форма. Патология развивается остро и сопровождается резким повышением температуры, признаками интоксикации.

Энцефалит классифицируют не только в зависимости от причины, но и по локализации воспалительного процесса на стволовой, корковый и подкорковый. В зависимости от клинической картины выделяют изолированный тип недуга (когда присутствуют только признаки энцефалита) и менингоэнцефалит (когда наблюдается поражение оболочек мозга).

3. Симптомы и инкубационный период

Инкубационный период первичного энцефалита — от 8 до 30 дней. Период времени может отклоняться в большую или меньшую сторону в зависимости от состояния иммунной системы зараженного. В этом периоде вирус проникает в кровь и начинает там активно размножаться.

Поражаются жизненно важные органы:

- мягкие ткани мозга;

- мозжечок;

- лимфатические узлы;

- спинной мозг.

Клещевой энцефалит опасен поражением двигательной и нервной системы. Признаки инфекции проявляются уже в инкубационном периоде. Диагностировать патологию можно самостоятельно из-за ярко выраженного течения недуга.

Клещевой энцефалит проявляется:

- непроизвольными спазмами мышц;

- сильными головными болями;

- гипертермией кожи лица;

- нарушением сна и аппетита;

- тошнотой;

- ломотой в мышцах и суставах.

У детей инкубационный период энцефалита составляет до 10 дней. Основные признаки недуга дополняются спутанностью сознания и повышением температуры до критических отметок (40-41 градус).

Через 10 дней энцефалит перетекает в менингиальную форму течения, для которой характерно: нарушение психики, головокружение, реакции на внешние раздражители (световые, звуковые). Симптомы менингита у детей – озноб, головная боль, неукротимая рвота, признаки паралича конечностей, нарушение функционирования сердечной и дыхательной системы.

У взрослых продолжительность инкубационного периода менингита составляет до 5 дней, у детей – до 10. Первые признаки нарушения у детей старшего возраста – внезапные обмороки, головные боли; у грудничков – запрокидывание головки, пожелтение кожных покровов, выбухание родничка.

Менингит и энцефалит при несвоевременном лечении осложняется нарушением работы нервной системы, поражением слуховых и зрительных центров. В тяжелых случаях патология становится причиной комы и смерти пациента.

Менингит трудно опознать на начальных этапах развития, поскольку его симптомы схожи с гриппом. Это относится ко всем формам заболевания. Поставить точный диагноз способен только врач. Специалист обращает внимание на специфические признаки воспаления оболочек головного мозга – симптомы Кернига и Брудзинского.

Они возникают из-за раздражения мозговых оболочек и проявляются в следующем:

- верхний признак – непроизвольное разгибание и сгибание ног в коленях, их прижатие их к животу при попытке сгибания шеи пациента;

- средний признак – сгибание тазобедренного сустава при нажатии на лобок больного;

- щечный признак – сгибание локтей при нажатии на участок, расположенный в области скул.

Симптом Кернинга выражается тем, что больной не может разогнуть ногу, принудительно согнутую в колене под углом 90 градусов. Если в семье диагностирован менингит, то каждый из контактировавших с больным лиц должен обратиться к врачу для профилактики развития инфекции.

4. Диагностика и лечение

При постановке диагноза учитывается время развития патологии (осенне-зимний или летний период), клинические признаки и данные лабораторных исследований. У взрослых анализируют кровь и спинномозговую жидкость. Менингит подтверждается наличием высокого уровня антител к арбовирусу.

При укусе клеща больным вводят в кровь специальный препарат, полученный из сыворотки донорской крови. В этом лекарстве содержатся антитела к возбудителю энцефалита. Препарат вводят всем пациентам, которых укусил клещ, вне зависимости от степени заразности насекомого.

Для лечения менингита и энцефалита вторичной формы используют антибактериальные и противовирусные препараты, угнетающие жизнедеятельность возбудителя недуга; средства, снижающие отечность головного мозга; иммуномодуляторы; лекарства с антигистаминным действием. Тяжелые формы течения энцефалитного менингита требуют применения гормонов.

Восстановление требует длительного времени. Скорость реабилитации зависит от степени поражения нервной системы. В это период больному рекомендуют:

- антиоксиданты;

- нейропротекторы;

- средства, ускоряющие метаболизм в клетках;

- витаминные комплексы;

- седативные средства;

- физиотерапевтические процедуры.

4.1. Диагностика у детей

При подозрении на менингит у детей также берут кровь и ликвор для анализа. Спинномозговую жидкость собирают в 3 пробирки и исследуют не позднее, чем через 2 часа. В зараженной биологической жидкости наблюдается повышение нейтрофилов и белка, снижение уровня глюкозы.

Дополнительно у детей берут бактериологический анализ кала, мочи или трупного материала (в случае летального исхода). Выявить наличие антител в организме больного позволяет серологический анализ крови.

5. МРТ диагностика менингита и энцефалита

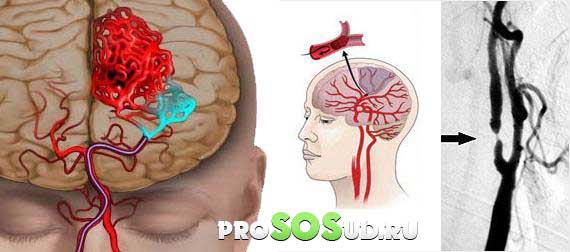

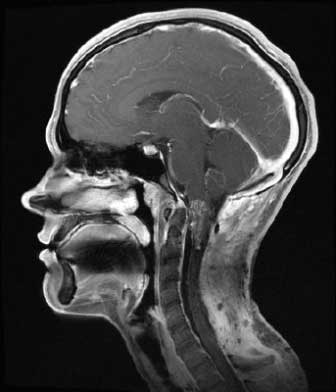

МРТ обычно не назначается для выявления менингита и энцефалита. Исследование требуется только в том случае, когда существует проблема в постановке диагноза. Снимки МРТ период развития недуга показывают отечность оболочек мозга, повреждение сосудов и кровоизлияния.

5.1. МРТ с контрастированием

Менингит четко визуализируется при проведении МРТ с контрастом. Препараты, вводимые внутривенно, усиливают видимость сосудов головного мозга. Сканирование помогает врачам выявить:

- участки кровоизлияний;

- проходимость сосудов;

- наличие циркулярного ликвора;

- перифокальную отечность.

Заподозрить повреждение черепной коробки позволяет МР-ангиография. На снимках отчетливо видно отсутствие мозговых борозд, увеличение межполушарных цистерн, гидроцефалию.

Менингит на МРТ-снимке

5.2. Что показывает исследование?

С помощью МРТ можно выявить стадию течения менингита. Раннее начало патологии характеризуется выраженным отеком мозга на снимках, сопровождающееся инфильтрацией. Такую клиническую картину врач может наблюдать в течение 3 дней с момента появления первых признаков. В течение следующих 7 дней наблюдаются некротические изменения церебральной паренхимы. На снимках визуализируются участки нарушения кровоснабжения, очаги деструкции.

На 12-14 день заболевания выявляется формирование ограничивающей капсулы и развитие абсцесса головного мозга. Разложение абсцесса становится причиной летального исхода. При сканировании от ограниченной капсулы поступают высокоинтенсивные сигналы.

С помощью МРТ можно дифференцировать кистозные образования и вторичные абсцессы, свидетельствующие о повреждении паренхимы мозга.

МР- признаки абсцесса на снимках:

- наличие отечности;

- плохой сигнал от периферической капсулы;

- наличие центрального гнойного очага.

После проведения МРТ с контрастированием выявляется воспаление стенки четвертого желудочка. Состояние возникает в результате осложнения менингита и характеризуется переходом патологического процесса с оболочек головного мозга на базальные цистерны.

5.3. Изображение на снимках в зависимости от формы заболевания

Следует отметить некоторые особенности клинической картины по МРТ в зависимости от локализации патологического процесса и причины его развития.

При поражении выстилок желудочка мозга вирусом эпидемического паротита выявляется ограниченное воспаление, которое особенно хорошо визуализируется при использовании контрастных веществ. Однако МРТ не всегда выявляет арахноидит (воспаление оболочек мозга вирусной этиологии). Для диагностики заболевания требуются результаты лабораторных исследований крови и ликвора.

Признаки энцефалита по МРТ можно разглядеть на 3-5 день заболевания. В височных долях мозга фиксируется гипоинтенсивный сигнал на Т2 ВИ. Патологический процесс может распространяться на затылочную зону и кору островка. Очаги поражения часто симметричны. Подкорковые ядра не подвергаются воспалению, но могут быть затронуты V и VIII пары черепных нервов. На поздних этапах развития энцефалита заметен некротический процесс, отмечаются гипоинтенсивные участки мозга с незначительными кровоизлияниями и отсутствием четких границ.

С помощью МРТ у детей выявляют цитомегаловирусный энцефалит. При заболевании на снимках отмечаются участки с повышенным сигналом в подкорковом белом веществе и их переход на кору головного мозга. При использовании гадолиния можно заметить утолщение сетчатки глаза.

Воспаление и поражение тканей мозга провоцирует вирус краснухи. Подобные осложнения от заболевания встречаются только во внутриутробном периоде. МР-томография выявляет у развивающегося ребенка атрофию тканей органа и задержку миелинизации.

Клещевой энцефалит визуализируется на снимках МРТ только при тяжелом течении. Изменения в коре головного мозга при заражении носят слабовыраженный характер. Участки с повышением сигнала располагаются в области мозжечка, базальных ганглиев и бугров зрительных нервов. Через месяц после укуса насекомого может развиться болезнь Лайма. Ее основной МР-признак: наличие слабовыраженных очагов инфаркта в субкорковой и перивентикулярной зоне головного мозга.

Коревой энцефалит по МР-признакам напоминает лейкодистрофию. На снимках визуализируются обширные участки демиелинизации в затылочной и лобной зоне.

5.4. Преимущество и значение МРТ в диагностике менингита и энцефалита

МРТ при диагностике энцефалита и менингита используется в качестве дополнительной диагностической методики с целью выявления степени поражения мозга. С помощью сканирования также диагностируются осложнения менингоэнцефалита.

Тяжелее всего заболевание переносится детьми. В этом случае МРТ имеет ряд преимуществ перед другими обследованиями, которые могут назначаться маленьким пациентам:

- не вызывает дискомфорта и боли во время проведения;

- может проводиться несколько раз за короткий промежуток времени для отслеживания течения недуга в динамике;

- метод способен выявить дополнительные заболевания головного мозга, протекающие бессимптомно – кистозные образования, злокачественные опухоли на ранних этапах развития, сосудистые нарушения, глиозные изменения и т.д.;

- с помощью МРТ можно установить причину воспаления оболочек мозга.

Без сканирования невозможно провести пункцию спинномозговой жидкости для определения возбудителя заболевания и назначения подходящих медикаментов. Особую роль исследованию отводят в диагностике последствий менингита. МРТ помогает врачам выявить место скопления жидкости в головном мозге, венозный или артериальный тромбоз и отек.

6. Специалисты, занимающиеся лечением проблемы

Менингит требует лечения под контролем врача инфекциониста. Это связано с тем, что заболевание имеет преимущественно бактериальную или вирусную природу. У детей причиной патологии может стать вирус оспы, а у взрослых – заражение тяжелой формой гриппа.

В домашних условиях менингит не лечится, поэтому при первых признаках заболевания больного госпитализируют. От своевременности полученной медицинской помощи зависит прогноз на выздоровление и выживаемость. Если лечение проводилось в начале развития воспалительного процесса, то у человека имеются все шансы на сохранение дальнейшей полноценной жизни.

Если помощь не была оказана своевременно или была организована неграмотно, то существует вероятность развития осложнений после менингита:

- потери речи;

- утраты глотательных функций;

- нарушения функционирования сердечно-сосудистой системы;

- поражения зон продолговатого мозга.

В последнем случае у пациента диагностируют бульбарные расстройства, при которых нет шанса на спасение.

7. Профилактика

Профилактика энцефалита и менингита делится на специфическую и неспецифическую. В первом случае для предотвращения развития инфекции проводится вакцинация. Необходимо помнить, что действие прививки заканчивается через определенный промежуток времени. Например, вакцину от клещевого энцефалита необходимо повторять каждые 4 года.

Наукой разработана вакцина от трех основных возбудителей менингита – гемофильной палочки, менингококка и пневмококка. Вакцины используются уже более 30 лет и они эффективно зарекомендовали себя в борьбе с патологией.

Список прививок от менингококка:

- двухвалентные – Менинго А+С (Франция), А+С (Россия), А (Россия);

- трехвалентные – Менинго АСW;

- четырехвалентные — (Менактра, Менцевакс).

Прививки от гемофильного менингита:

- Хиберикс;

- Инфантрикс Гекса;

- Пентаксим.

Вакцины от пневмококковой инфекции:

- Превенар 13;

- Пневмо 24.

К неспецифическим методам профилактики относят:

- прием иммуномодуляторов в период межсезонья;

- применение интраназальных кремов во время вспышек ОРВИ;

- прием витаминов группы D на протяжении всего года;

- отказ от посещения мест массового скопления людей в период эпидемий;

- регулярное мытье рук;

- тщательное мытье продуктов питание и ограничение контакта с животными;

- выбор подходящей одежды при посещении лесов и рощ.

Особую осторожность следует соблюдать людям, контактирующим с больным. Запрещается использовать предметы личной гигиены больного – полотенце, посуду, зубную щетку. Вирус и инфекция имеет способность передаваться от одного человека другому через биологические жидкости. Желательно после контакта с больным тщательно мыть руки и менять одежду. В качестве меры предосторожности можно принимать антибактериальные средства или противовирусные препараты.

Арахноидит относится к категории серозных воспалений, сопровождающихся замедлением оттока крови и увеличением проницаемости стенок капилляров. В результате такого воспаления жидкая часть крови проникает сквозь стенки в окружающие мягкие ткани и застаивается в них.

Отек вызывает незначительную боль и небольшое увеличение температуры, на функциях воспаленного органа сказывается умеренно.

Наибольшую опасность представляет стойкое значительное разрастание соединительной ткани при игнорировании болезни или отсутствии лечения. Последнее и является причиной сильных нарушений в работе органов.

Механизм заболевания

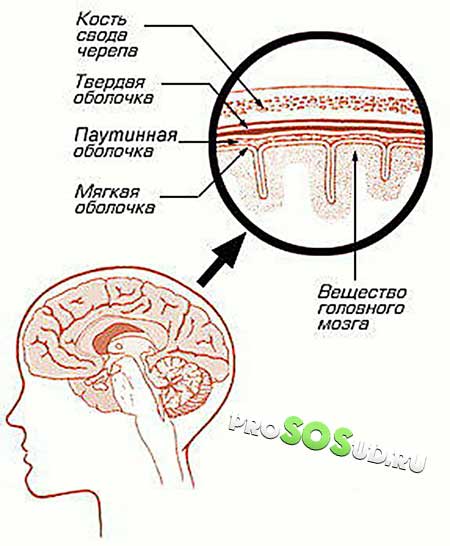

Арахноидит головного мозга или спинного – серозное воспаление особой структуры, расположенной между твердой верхней оболочкой и глубокой мягкой. Она имеет вид тонкой паутины, за что и получила название паутинная оболочка. Формируется структура соединительной тканью и образует с мягкой оболочкой мозга настолько тесную связь, что их рассматривают в совокупности.

Паутинная оболочка отделяется от мягкой субарахноидальным пространством, содержащим спинномозговую жидкость. Здесь размещаются кровеносные сосуды, питающие структуру.

Благодаря такому строению воспаление паутинной оболочки никогда не бывает локальным и распространяется на всю систему. Инфекция попадает сюда через твердую или мягкую оболочку.

Воспаление при арахноидите выглядит как утолщение и помутнение оболочки. Между сосудами и паутинной структурой образуются спайки, что мешает циркуляции спинномозговой жидкости. Со временем формируются арахноидальные кисты.

Арахноидит вызывает повышение внутричерепного давления, что провоцирует формирование гидроцефалии по двум механизмам:

- недостаточный отток жидкости из желудочков мозга;

- затруднение всасывания спинномозговой жидкости через внешнюю оболочку.

Симптомы недуга

Представляют собой комбинацию признаков общемозгового расстройства с некоторыми симптомами, указывающими на основной участок повреждений.

При любой разновидности арахноидита наличествуют следующие расстройства:

- головная боль – как правило, наиболее интенсивна утром, может сопровождаться рвотой и тошнотой. Может носить локальный характер и появляться при усилиях – натуживании, попытке подпрыгнуть, неудачном движении, при котором под пятками оказывается твердая опора;

- головокружение;

- часто наблюдаются нарушения сна;

- отмечается раздражительность, нарушения работы памяти, общая слабость, беспокойство и прочее.

Так как паутинная оболочка воспаляется вся, то говорить о локализации заболевания нельзя. Под ограниченным арахноидитом подразумевают ярко выраженные грубые нарушения на каком-то участке на фоне общего воспаления.

Расположение очага недуга определяет следующие симптомы:

- конвекситальный арахноидит обеспечивает преобладание признаков раздражения мозга над нарушением функциональности. Выражается это в судорожных приступах, аналогичных эпилептическим;

- при расположении отека преимущественно в затылочной части падает зрение и слух. Наблюдается выпадение поля зрения, при этом состояние глазного дна указывает на неврит зрительного нерва;

- появляется чрезмерная чувствительность к переменам погоды, сопровождающаяся ознобом или обильным потоотделением. Порой наблюдается повышение веса, иногда жажда;

- арахноидит моста мозжечкового угла сопровождается приступообразной болью в затылке, грохочущим шумом в ушах и головокружением. При этом заметно нарушается равновесие;

- при арахноидите затылочной цистерны появляются симптомы повреждения лицевых нервов. Этот вид недуга развивается остро и сопровождается заметным повышением температуры.

Лечение заболевания проводится только после определения очага воспаления и оценки повреждений.

Причины недуга

Воспаление и дальнейшее образование арахноидальной кисты связаны с первичным повреждением, механического свойства или имеющего инфекционную природу. Однако во многих случаях первопричина воспаления и сейчас остается неизвестной.

Главными факторами называют следующие:

- острая или хроническая инфекция – пневмония, воспаление гайморовых пазух, ангина, менингит и прочее;

- хроническая интоксикация – алкогольное отравление, отравление свинцом и так далее;

- травмы – посттравматический церебральный арахноидит нередко является следствием ушибов позвоночника и черепно-мозговых травм, даже закрытых;

- изредка причиной оказываются нарушения в работе эндокринной системы.

Виды заболевания

При диагностике недуга используют несколько методов классификации, связанных с локализацией и течением болезни.

Течение воспаления

В большинстве случаев расстройство не ведет к появлению резких болей или повышению температуры, что затрудняет диагностику и оказывается причиной несвоевременного обращения к врачу. Но бывают и исключения.

.jpg)

- Острое течение – наблюдается, например, при арахноидите большой цистерны, сопровождается рвотой, увеличением температуры и сильной головной болью. Такое воспаление излечивается без последствий.

- Подострое – наблюдаемое чаще всего. При этом сочетаются неярко выраженные симптомы общего расстройства – головокружение, бессонница, слабость, и признаки подавления функциональности определенных участков мозга – нарушения слуха, зрения, равновесия и прочее.

- Хроническое – при игнорировании заболевания воспаление быстро переходит в хроническую стадию. При этом признаки общемозгового расстройства становятся все более устойчивыми, а симптомы, связанные с очагом недуга, постепенно усиливаются.

Локализация арахноидита

Все заболевания такого рода разделяют на две основные группы – церебральный арахноидит, то есть, воспаление паутинной оболочки головного мозга, и спинальный – воспаление оболочки спинного мозга. По локализации болезни головного мозга разделяют на конвекситальный и базальный.

Так как лечение предполагает воздействие в первую очередь на наиболее пораженные участки, то классификация, связанная с участком наибольших повреждений, более подробна.

- Церебральный арахноидит локализуется на основании, на выпуклой поверхности, также в заднечерепной ямке. Симптомы сочетают признаки общего расстройства и связанные с очагом воспаления.

- При конвекситальном арахноидите поражается поверхность больших полушарий и извилины. Так как эти области связаны с моторными и чувствительными функциями, то давление образовавшейся кисты ведет к нарушению чувствительности кожи: либо притуплению, либо к сильному обострению и болезненной реакции на действие холода и тепла. Раздражение на этих участках приводит к возникновению припадков по типу эпилептических.

- Слипчивый церебральный арахноидит диагностируется крайне тяжело. Ввиду отсутствия локализации симптомы наблюдаются только общие, а они присущи множеству заболеваний.

- Оптико-хиазмальный арахноидит относится к воспалениям основания. Наиболее характерным его признаком на фоне симптомов общемозговых является понижение зрения. Недуг развивается медленно, для него характерны поочередное поражение глаз: зрение падает из-за сдавливания зрительного нерва при формировании спаек. В диагностике этой формы недуга очень значимо обследование глазного дна и поля зрения. Есть зависимость степени нарушения с этапами болезни.

- Воспаление паутиной оболочки задней черепной ямки – распространения разновидность болезни. Для острой ее формы характерны увеличение внутричерепного давления, то есть, головная боль, рвота, тошнота. При подостром течении эти симптомы сглаживаются, а на первое место выдвигаются расстройства вестибулярного аппарата и синхронности движений. Пациент теряет равновесие при запрокидывании головы, например. При ходьбе движения ног не синхронизированы с движением и углом наклона торса, что формирует специфическую неровную походку.

Кистозный арахноидит в этой области имеет разные симптомы, что зависит от характера спаек. Если давление не повышается, то болезнь может длиться годами, проявляясь временной потерей синхронизации или постепенно ухудшающимся равновесием.

Худшее последствие арахноидита – тромбирование или резкая непроходимость на поврежденном участке, что может привести к обширным нарушениям циркуляции и ишемии головного мозга.

Ишемия головного мозга.

Спинальный арахноидит классифицируют по типу – кистозный, слипчивый и слипчиво-кистозный.

- Слипчивый часто протекает без каких-либо устойчивых признаков. Может быть отмечена межреберная невралгия, ишиас и тому подобное.

- Кистозный арахноидит провоцирует сильные боли в спине обычно с одной стороны, которые затем захватывает и вторую сторону. Движение затруднено.

- Кистозно-слипчивый арахноидит проявляется как потеря чувствительности кожи и затруднения в движениях. Течение болезни очень разнообразно и требует тщательной диагностики.

Диагностика недуга

Даже наиболее выраженные симптомы арахноидита – головокружение, приступы головной боли, сопровождаемые тошнотой и рвотой, зачастую не вызывают у пациентов достаточного беспокойства. Приступы случаются от 1 до 4 раз в месяц, и только самые тяжелые из них длятся достаточно долго, чтобы, наконец, заставить заболевшего обратить на себя внимание.

Так как признаки недуга совпадают с большим количеством других общемозговых расстройств, чтобы поставить верный диагноз необходимо прибегнуть к ряду исследовательских методов. Назначает их врач-невролог.

- Осмотр у офтальмолога – оптико-хиазмальный арахноидит относится к наиболее распространенным видам заболевания. У 50% пациентов с воспалением задней черепной ямки фиксируется застой в области зрительного нерва.

- МРТ – достоверность метода достигает 99%. МРТ позволяет установить степень изменения паутинной оболочки, зафиксировать расположение кисты, а также исключить другие болезни, имеющие сходные симптомы – опухоли, абсцессы.

- Рентгенография – с ее помощью выявляют внутричерепную гипертензию.

- Анализ крови – проводится обязательно, чтобы установить отсутствие или наличие инфекций, иммунодефицитных состояний и прочего. Таким образом определяют первопричину арахноидита.

Только после обследования специалист, и возможно не один, назначает соответствующее лечение. Курс, как правило, требует повторения через 4–5 месяцев.

Лечение

Лечение воспаления мозговой оболочки осуществляется в несколько этапов.

- В первую очередь необходимо устранить первичное заболевание – синусит, менингит. Применяют для этого антибиотики, антигистаминные средства и десенсибилизирующие – димедрол, например, или диазолин.

- На втором этапе назначают рассасывающие средства, помогающие нормализовать внутричерепное давление и улучшить метаболизм мозга. Это могут быть биологические стимуляторы и йодистые препараты – йодид калия. В виде инъекций применяют лидазу и пирогенал.

- Используются противоотечные и мочегонные лекарства – фурасемид, глицерин, препятствующие накоплению жидкости.

- Если наблюдаются судорожные припадки назначают противоэпилептические препараты.

При кистозно-слипчивом арахноидите, если циркуляция спинномозговой жидкости сильно затруднена и консервативное лечение не дает результатов проводят нейрохирургические операции по устранению спаек и кисты.

Арахноидит вполне успешно лечиться и при своевременном обращении к врачу, особенно на стадии острого воспаления исчезает без последствий. В отношении жизни прогноз практически всегда благоприятный. При переходе недуга в хроническое состояние с частыми рецидивами ухудшается трудоспособность, что требует перевода на более легкую работу.

Мы настоятельно рекомендуем не заниматься самолечением, лучше обратитесь к своему лечащему доктору. Все материалы на сайте носят ознакомительный характер!