Воспаление паренхимы легких

Воспаления легочной паренхимы. Хронический бронхит.Как результат ОРВИ верхних дыхательных путей, а также как проявление или осложнение кори, коклюша и других инфекций может развиться острый бронхит и бронхиолит. В большинстве случаев острого бронхита слизистая оболочка полностью восстанавливается. Вместе с тем, возможен затяжной бронхит. Его развитие связывают с вирусно-бактериальной инфекцией и нарушением бронхиальной проходимости вследствие вовлечения в воспалительный процесс мелких бронхов и бронхиол. Бронхиальная обструкция при остром бронхите способствует переходу воспалительного процесса в хронический. Острый бронхит, как и хронический, может быть проксимальным (при вовлечении в воспалительный процесс крупных бронхов) и дистальным (если воспаление сопровождается нарушением бронхиальной проходимости с бронхоспазмом, отеком слизистой оболочки, гиперсекрецией дистальных бронхов). Функциональные изменения, характерные для разной локализации острого бронхита, описаны выше, в общей части. У больных острым бронхиолитом изменения функции дыхания говорят о вентиляционной недостаточности. У детей младшего возраста развивается гипоксемия, а в тяжелых случаях — альвеолярная гиповентиляция и гиперкапния.

Воспаления легочной паренхимы (очаговая, крупозная пневмония) также может сопровождаться изменениями функции внешнего дыхания. При крупозной пневмонии большинство исследователей отмечают смешанный вариант функциональных нарушений как в фазе инфильтрации, так и в периоде реконвалесценции. Но по сравнению с очаговой пневмонией более часто встречаются ограничительные (рестриктивные) нарушения. У 95% больных очаговой пневмонией обнаруживались явные или скрытые признаки обструкции бронхов в острый период, преимущественно на уровне мелких бронхов. В период клинико-рентгенологического выздоровления такие же изменения функции бронхов выявлялись у 73% больных очаговой пневмонией. Надо отметить, что в остром периоде заболевания происходит значительное снижение ЖЕЛ, МВЛ. Установлено, что у большинства пациентов ООЛ увеличивается до 140-150% должного или больше, а его отношение к ОЕЛ составляет в среднем 40%. ОЕЛ может как увеличиваться, так и уменьшаться. При острой пневмонии в большинстве случаев происходит снижение растяжимости легких. Дыхание у больных становится более частым и менее глубоким. Поэтому увеличение работы дыхания преимущественно обусловлено увеличением МОД. Примерно у половины пациентов снижается эффективность вентиляции, но несмотря на это, для больных острой пневмонией даже при тяжелом ее течении характерна альвеолярная гипервентиляция. Со стороны крови, как правило, диагностируется дыхательный алкалоз. Одновременно отмечаются значительные диффузионные нарушения, которые, несколько уменьшаясь, сохраняются у половины больных даже при выписке из стационара. Наиболее существенным проявлением острой пневмонии является артериальная гипоксемия, которая в остром периоде болезни имеет место у подавляющего большинства больных. Наиболее вероятной причиной гипоксемии при острой пневмонии следует считать нарушения вентиляционно-перфузионных отношений. Выраженность артериальной гипоксемии тесно коррелирует с тяжестью заболевания, что имеет определенное прогностическое значение и определяет показания к оксигенотерапии. Согласно современным представлениям, хронический бронхит является наиболее распространенной формой патологии среди хронических неспецифических заболеваний легких. С патофизиологических позиций целесообразно выделять две основные формы хронического бронхита: необструктивный, т.е. не сопровождающийся нарушением бронхиальной проходимости, и обструктивный, т.е. с ее наличием. При необструктивном бронхите спирографическое исследование обычно не выявляет нарушений вентиляции, но при углубленном функциональном исследовании ФВД можно выявить те или иные начальные нарушения дыхания: признаки механической негомогенности легких, которые более свойственны поражению бронхов среднего калибра (снижение объемных скоростей выдоха второй половины ФЖЕЛ, снижение растяжимости легких по мере учащения дыхания, изменения показателей равномерности вентиляции), и нарушения легочного газообмена, доказывающие поражение мелких бронхов (снижение РаО,, рост альвеоло-артериального градиента Ро2, капнографические признаки нарушения вентиляционно-перфузионных отношений и др.). Все эти признаки обнаруживаются у больных с умеренно выраженным необструктивным бронхитом и могут сочетаться с увеличением ООЛ и прогрессирующим снижением ЖЕЛ в динамике. Также принято различать две формы необструктивного ХБ: 1) функционально стабильный при преимущественном поражении крупных (центральных) бронхов, с более благоприятным прогнозом; 2) функционально нестабильный, при котором к первоначальному поражению крупных бронхов в последующем присоединяется поражение мелких (периферических) бронхов обструктивного характера с относительно худшим прогнозом (здесь определяются преходящие обструктивные нарушения вентиляции в период обострения заболевания или выраженная лабильность функциональных показателей — в пределах нормы — с положительной динамикой при лечении). — Также рекомендуем «Обструктивный бронхит. Клиника хронического обструктивного бронхита.» Оглавление темы «Бронхит и гиперреактивность бронхов.»: |

Паренхима легких – термин, используемый в медицине, означающий часть органа дыхания. Состоит из альвеол, легочного интерстиция, сосудистой сетки, а также бронхов. Если пациенту назначили компьютерную томографию, то данный участок будет иметь однородную структуру и серый оттенок. На этом фоне специалист без проблем сможет различить мелкие сосуды, рассмотреть бронхи, выявить нарушения. Плотность ткани должна быть однородной, в пределах от -700 до -900 HU. Если отмечаются какие-либо отклонения в показателях, то это свидетельствует о развитии патологии и требуется срочного вмешательства. Лечение назначается исключительно специалистом, самостоятельная терапия должна быть полностью исключена.

Что такое «синдром уплотнения паренхимы легких»?

Данное нарушение диагностируется не так часто и является комплексом симптомом, который характеризуется патологическими процессами в легочной ткани под действием разнообразных патогенетических механизмов. Уплотнение может наблюдаться при воспалительной инфильтрации разной этиологии, а также в результате отека данного участка органа дыхания, при ателектазе, инфаркте легкого, вследствие возникновения пролиферативного процесса.

Изменение паренхимы легких может быть не на всем участке, а только в некоторых сегментах и долях. Такие патологические процессы в большинстве случаев односторонние, но бывают и исключения. Определить сможет только специалист на основании результатов обследования.

Стоит учитывать тот факт, что на начальном этапе уплотнения в легочной паренхиме все-таки присутствует незначительное количество воздуха. По мере развития отклонения он будет рассасываться.

Патофизиологические механизмы

Уплотнение наблюдается в результате различных патологических процессов, протекающих в организме. Оно происходит за счет:

- Развития пневмонии, отека легочной ткани.

- Отсутствие воздуха в определенном сегменте или доли легочной паренхимы из-за закупорки бронхиального просвета, в результате наблюдается некачественное насыщение кровью данного участка.

- Развитие заместительных или неопластических процессов в органе дыхания.

Как упоминалось выше, уплотнение бывает односторонним, а также двусторонним. Второй тип отклонения диагностируется у пациентов в результате таких процессов, как отек, отравление организма разнообразными удушающими веществами и газами, двусторонняя пневмония.

Одностороннее уплотнение паренхимы легких может развиваться из-за крупозной пневмонии, очагового фиброза ткани, туберкулеза, инфаркта данного органа дыхания, ракового поражения с ателектазом, осложнения в виде бронхиальной обструкции.

Симптоматика

Данный синдром уплотнения, как и иные заболевания и патологии, сопровождается соответствующими признаками, которые помогут при диагностировании. При проявлении первых симптомов следует незамедлительно обратиться в клинику за квалифицированной помощью, избегая при этом самолечения.

В данной ситуации пациент может жаловаться на:

- дискомфорт в области грудной клетки;

- чувство тяжести;

- дрожание голоса;

- шум и хрип при дыхании.

Также при патологических процессах в паренхиме легких больной может отмечать и такую симптоматику, как тошнота, головокружение, проблемы с аппетитом. Такие отклонения ухудшают общее состояние, качество жизни и доставляют немалый дискомфорт. Синдром в большинстве случаев сочетается с интоксикацией, а если диагностируется обширное поражение тканей органа дыхания, то наблюдается параллельно и легочная недостаточность.

Как проводится диагностика?

Для постановки точного диагноза и назначения качественного лечения рекомендуется проводить и дифференциальную диагностику, которая многоэтапная и отличается значительной сложностью. Для определения синдрома паренхимы легких специалист рекомендует пройти такие обследования, как:

- Компьютерная томография.

- Рентгенография (вместо КТ).

- Биохимический анализ крови.

Уделяется внимание и сопутствующим заболеваниям, развивающимся в организме и провоцирующим отклонение. В зависимости от этого могут назначаться и иные виды обследований.

Уплотнение паренхимы легкого: лечение

Терапия данного отклонения бывает двух видов – этиотропная и патогенетическая. В обязательном порядке проводится лечение, которое устраняет сопутствующие патологии, то есть факторы-провокаторы. Пациенту рекомендуется принимать антибактериальные препараты, уделить внимание методам дезинтоксикации, скорректировать дыхательные и гемодинамические расстройства. Данная методика подходит при наличии пневмонии и проводится безотлагательно.

Если причины отклонения будут установлены правильно и своевременно, то терапия будет иметь положительную тенденцию, и приведет к значительному улучшению состояния. Обязательно стоит правильно питаться, отказаться от вредных привычек, соблюдать рекомендации специалиста.

Ïîðàæåíèå ëåãî÷íîé ïàðåíõèìû

Ïîðàæåíèå ïàðåíõèìû ëåãêîãî ïåðâîíà÷àëüíî îáíàðóæèâàåòñÿ êàê íåíîðìàëüíîñòü ïðè ðåíòãåíîãðàììå ãðóäíîé êëåòêè ïðèìåðíî ó ïîëîâèíû ïàöèåíòîâ. Ïðîöåíò óâåëè÷èâàåòñÿ ïðè êîìïüþòåðíîé òîìîãðàôèè (ÊÒ), êîòîðàÿ ìîæåò îáíàðóæèòü áîëåçíü, äàæå êîãäà ðåíòãåíîãðàììà íîðìàëüíà. Åñëè ïðîâîäèëàñü áðîíõîñêîïèÿ è áðàëèñü îáðàçöû òêàíè ëåãêîãî, ãèñòîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ïîêàçûâàëè íàëè÷èå áîëåçíè ïî÷òè ó âñåõ ïàöèåíòîâ, âêëþ÷àÿ òåõ, ó êîãî íå íàéäåíî íèêàêèõ âèäèìûõ íåíîðìàëüíîñòåé ëåãêîãî. Âîò ïî÷åìó òðàíñáðîíõèàëüíàÿ áèîïñèÿ èìååò òàêîé âûñîêèé äèàãíîñòè÷åñêèé ïîòåíöèàë.

Âîâëå÷åíèå ïàðåíõèìû ëåãêîãî ïðè ñàðêîèäîçå ìîæåò èìåòü ðàçëè÷íûå ôîðìû îò èçìåíåíèÿ ïëîòíîñòè òêàíè ëåãêîãî äî êîíãëîìåðàòíûõ ìàññ è ìèëèàðíûõ ïîâðåæäåíèé. Ýòè ðåíòãåíîãðàôè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ ñàðêîèäîçà ìîãóò ïîõîäèòü íà äðóãèå áîëåçíè, âêëþ÷àÿ çëîêà÷åñòâåííûå íîâîîáðàçîâàíèÿ è èíôåêöèè. Èìåþòñÿ íåêîòîðûå îñîáåííîñòè, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ î÷åíü ïîëåçíûìè äëÿ ïîñòàíîâêè ïðàâèëüíîãî äèàãíîçà ó ýòèõ ïàöèåíòîâ. Íàïðèìåð, ìàëåíüêèå óçåëêè, ðàñïîëîæåííûå âäîëü ëèìôàòè÷åñêèõ ñîñóäîâ — âàæíàÿ îñîáåííîñòü ñàðêîèäîçà.

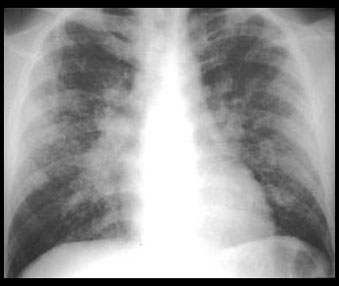

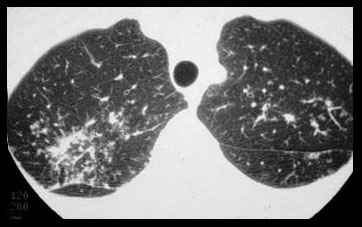

Ðåíòãåíîãðàôè÷åñêèå ïàòòåðíû áîëåçíè, ïðåäñòàâëåííûå â ýòîé ñåêöèè ïðîèçâåäåíû èíòåðñòèöèàëüíûìè ãðàíóëåìàìè è ñâÿçàíû ñ èçìåíåíèåì ïëîòíîñòè èíòåðñòèöèÿ. Ðåíòãåíîãðàìà ãðóäíîé êëåòêè íàèáîëåå ÷àñòî ïîêàçûâàåò ëèíåéíîå è î÷àãîâîå èçìåíåíèå ïëîòíîñòè òêàíè, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ õàðàêòåðíûì äëÿ ñàðêîèäîçà. Êàæäûé óçåë ïðåäñòàâëÿåò ìíîæåñòâåííûå ãðàíóëåìû, òàê êàê îòäåëüíàÿ ãðàíóëåìà èìååò ìèêðîñêîïè÷åñêèé ðàçìåð.

| Ðåòèêîíîäóëÿðíûé ïàòòåðí | Ðåòèêîíîäóëÿðíûé ïàòòåðí |

|---|---|

|

|

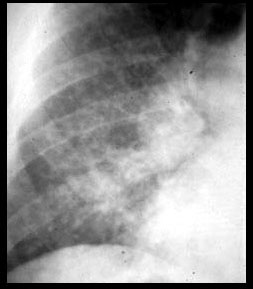

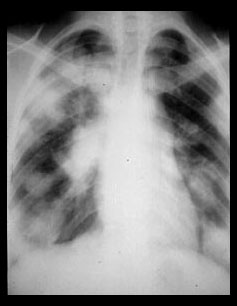

| Ýòîò ïàòòåðí èíòåðñòèöèàëüíîé áîëåçíè ëåãêîãî — îáû÷íîå ïðîÿâëåíèå âîâëå÷åíèÿ ïàðåíõèìû ëåãêîãî ïðè ñàðêîèäîçå. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà óâåëè÷åíèå âíóòðèãðóäíûõ ëèìôàòè÷åñêèõ óçëîâ. | Îáðàòèòå âíèìàíèå íà õîðîøî âûðàæåííîå ëèíåéíîå è óçëîâîå èçìåíåíèå ïëîòíîñòè òêàíè ïðè èíòåðñòèöèàëüíîé áîëåçíè ëåãêîãî. |

Ïðè ïðîãðåññå çàáîëåâàíèÿ, óçåëêè ìîãóò ñæèìàòü ìåëêèå ïåðèôåðèéíûå âîçäóøíûå òðàññû, ÷òî ìîæåò ïðèâîäèòü ê ñëèÿíèþ ó÷àñòêîâ ñ èçìåíåííîé ïëîòíîñòüþ òêàíåé, è ìîæåò ïîõîäèòü íà ïíåâìîíèþ èëè äðóãèå áîëåçíè, ïîðàæàþùèå àëüâåîëû. Áîëüøèå ñêîïëåíèÿ ãðàíóëåì ìîãóò áûòü ïîõîæè íà îïóõîëü. Ìèëèàðíûå è êàâèòàðíûå ïîâðåæäåíèÿ ðåäêè. Èíîãäà ýíäîáðîíõèàëüíûå óçåëêè èëè ëèìôàäåíîïàòèÿ ïðèâîäÿò ê àòåëåêòàçó.

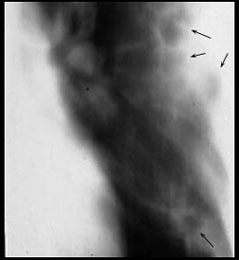

áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ áîëåçíü ïàðåíõèìû ëåãêîãî îáðàòèìà. Ó íåêîòîðûõ ïàöèåíòîâ ðàçâèâàåòñÿ íåîáðàòèìûé ëåãî÷íûé ôèáðîç â äèàïàçîíå îò ìèíèìàëüíûõ ïîâðåæäåíèé äî ëåòàëüíîãî èñõîäà (ñòàäèÿ 4). Ýòà ñòàäèÿ áîëåçíè íàèáîëåå ñåðüåçíà â âåðõíèõ äîëÿõ. Ðåíòãåíîãðàôè÷åñêèå ðåçóëüòàòû ìîãóò íàõîäèòüñÿ â ïðåäåëàõ îò ìèíèìàëüíîãî äî îáøèðíîãî è ìîãóò âêëþ÷àòü: ôèáðîç ñ íåðåãóëÿðíûì ñåïòàëüíûì óòîëùåíèåì, ìàññû ôèáðîçíîé òêàíè, áðîíõîýêòàçû, ïîòåðþ îáúåìà âåðõíèõ äîëåé, ýìôèçåìó è ñîòîâîå ëåãêîå.

Ëåãî÷íûé ôèáðîç ìîæåò ïðèâåñòè ê ëåãî÷íîìó ñåðäöó. Áóëëû ìîãóò áûòü êîëîíèçèðîâàíû ãðèáàìè, íàèáîëåå ÷àñòî ðîäà Aspergillus. Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê îáðàçîâàíèþ ãðèáêîâîãî øàðà. Ôîðìèðîâàíèþ ãðèáêîâîãî øàðà èíîãäà ïðåäøåñòâóþò óòîëùåíèå ñòåííêè áóëëû èëè ñìåæíîé ïëåâðû.

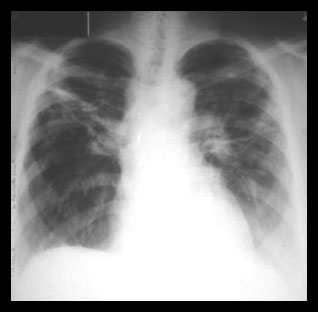

| Ñòàäèÿ 4 | Ñòàäèÿ 4 |

|---|---|

|

|

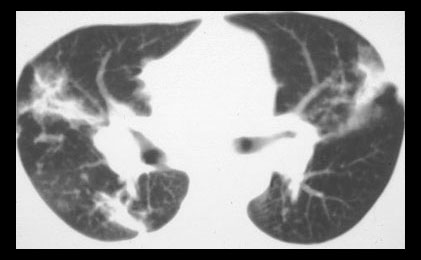

| Îáøèðíûé ëåãî÷íûé ôèáðîç â âåðõíèõ äîëÿõ. | Êîìïüþòåðíàÿ òîìîãðàôèÿ ïîêàçûâàåò ôèáðîç â âåðõíèõ äîëÿõ. |

Ðåíòãåíîãðàôè÷åñêèå ïàòòåðíû

- Ðåòèêóëÿðíîå, óçëîâîå èëè ðåòèêîíîäóëÿðíîå èçìåíåíèå ïëîòíîñòè òêàíåé (îáû÷íî)

- Àöèíîçíûå óçåëêè (îáû÷íî)

- Ëåãî÷íûé ôèáðîç, ýìôèçåìà, ïðåèìóùåñòâåííî â âåðõíèõ äîëÿõ (20 %)

- Ìíîæåñòâåííûå áîëüøèå óçåëêè. Íåêîòîðûå ñ âîçäóøíûìè ïðîñòðàíñòâàìè (íåîáû÷íî).

- Ìèëèàðíûå ïîâðåæäåíèÿ (íåîáû÷íî)

- Ìíîæåñòâåííûå êàâèòàðíûå ïîâðåæäåíèÿ (ðåäêî)

| Àöèíîçíûé ïàòòåðí | Âèä ëåãêîãî |

|---|---|

|

|

| Óçëîâûå ïîìóòíåíèÿ. Ðàçìåð 6 ìì. | Êîíñîëèäàöèÿ óçëîâûõ ïîìóòíåíèé. |

Êîìïüþòåðíàÿ òîìîãðàôèÿ

Êîìïüþòåðíàÿ òîìîãðàôèÿ (ÊÒ) ìîæåò ïîêàçûâàòü áîëåçíü, êîãäà íà ðåíòãåíîãðàììå îòñóòñòâóåò ïàòîëîãèÿ è òàêæå ëó÷øå äåìîíñòðèðóåò õàðàêòåðíûå äëÿ ñàðêîèäîçà ëèìôàäåíîïàòèþ è îñîáåííîñòè âîâëå÷åíèÿ ïàðåíõèìû ëåãêîãî. Ýòî ìîæåò áûòü âàæíî, êîãäà îòñóòñòâóåò óâåðåííîñòü â äèàãíîçå.

Äëÿ ñàðêîèäîçà õàðàêòåðíû ìàëåíüêèå (2-10 ìì óçåëêè. Ýòè óçåëêè ïðåæäå âñåãî ðàñïðåäåëåíû â òêàíè ëåãêîãî âäîëü ëèìôàòè÷åñêèõ óçëîâ. Ìíîãèå ðàñïîëîæåíû áðîíõîâàñêóëÿíî, ñóáïëåâðàëüíî è â ìåæäîëüêîâûõ ïåðåãîðîäêàõ. Ýòè óçåëêè çíà÷èòåëüíî ëåã÷å óâèäåòü íà ÊÒ, ÷åì íà ðåíòãåíîãðàììå. ÊÒ, ñäåëàííàÿ ñ òîíêèì ñðåçîì (1-2 ìì) èçâåñòíà êàê êîìïüþòåðíàÿ òîìîãðàôèÿ ñ âûñîêèì ðàçðåøåíèåì (ÊÒÂÐ). ÊÒÂÐ — ëó÷øèé ñïîñîá ïîêàçàòü äåòàëè áîëåçíè òêàíè ëåãêîãî, êðîðìå ìàëåíüêèõ óçåëêîâ. Íà ñðåçàõ 1-2 ìì, óçåëêè âáëèçè êðîâåíîñíûõ ñîñóäîâ è êðîâåíîñíûå ñîñóäû â ïîïåðå÷íîì ðàçðåçå òðóäíî ðàçëè÷èìû.

ÊÒÂÐ ÷àñòî èñïîëüçóåòñÿ ïîñëå îáû÷íîé ÊÒ, ÷òîáû ëó÷øå ïîêàçàòü îñîáåííîñòè áîëåçíè òêàíè ëåãêîãî. Î÷àãîâîå ïàòîëîãè÷åñêîå óâåëè÷åíèå ïëîòíîñòè òêàíè ñ ñîõðàíåíèåì âèäà îñíîâíîé àíàòîìèè ëåãêîãî íàçûâàåòñÿ ýôôåêòîì »ìàòîâîãî ñòåêëà». Ýôôåêò »ìàòîâîãî ñòåêëà» ïðè ñàðêîèäîçå îáû÷íî îáíàðóæèâàåòñÿ íà ÊÒÂÐ, íî íå ÿâëÿåòñÿ ñïåöèôè÷íûì äëÿ ýòîãî çàáîëåâàíèÿ. Âîçìîæíî, ïðè ñàðêîèäîçå ýôôåêò »ìàòîâîãî ñòåêëà» âûçâàí àëüâåîëèòîì, îäíàêî èìååòñÿ íèêàêèõ óáåäèòåëüíûõ äîêàçàòåëüñòâ, ÷òî ñàðêîèäîç ïðîèçâîäèò àëüâåîëèò, è êðîìå òîãî, ýòîò ýôôåêò ìîæåò áûòü ïðîèçâåäåí äðóãîé áîëåçíüþ òêàíè ëåãêîãî. Íàëè÷èå ýôôåêòà »ìàòîâîãî ñòåêëà», âåðîÿòíî óêàçûâàåò íà àêòèâíóþ îáðàòèìóþ áîëåçíü.

Íè îäèí èç ðåíòãåíîãðàôè÷åñêèõ èëè ÊÒÂÐ ïàòòåðíîâ, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðîèçâåäåíû ñàðêîèäîçîì, íå ïàòîãíîìîíè÷åí. Õàðàêòåðíûå äëÿ ñàðêîèäîçà óçåëêè òàêæå îáû÷åíû ïðè ëèìôàíãèòè÷åñêèõ ìåòàñòàçàõ è ñèëèêîçå. Ëèìôàíãèòè÷åñêèå ìåòàñòàçû, îäíàêî, ïðè÷èíÿþò áîëüøåå ñåïòàëüíîå óòîëùåíèå è ìåíüøåå êîëè÷åñòâî èñêàæåíèÿ äîëüêîâîé àíàòîìèè ÷åì ñàðêîèäîç. Ñèëèêîç òàêæå õàðàêòåðèçóåòñÿ îáðàçîâàíèåì ìàëåíüêèõ óçåëêîâ è ìîæåò âûãëÿäåòü ïîäîáíî ñàðêîèäîçó, íî èìååò îòëè÷èòåëüíûå îò ñàðêîèäîçà êëèíè÷åñêèå ïðèçíàêè.

Êîìïüþòåðíàÿ òîìîãðàôèÿ ïðè ñàðêîèäîçå ïîçâîëÿåò îáíàðóæèòü:

- Ìàëåíüêèå óçåëêè, ðàñïîëîæåííûå ïåðèáðîíõîâàñêóëÿðíî è ñóáïëåâðàëüíî, óòîëùåíèå ìåæäîëüêîâûõ ïåðåãîðîäîê

- Àöèíîçíûå óçåëêè

- Ìíîæåñòâåííûå î÷àãîâûå îáëàñòè ñ ýôôåêòîì »ìàòîâîãî ñòåêëà»

- Ìíîæåñòâåííûå êîíãëîìåðàòíûå ìàññû

- Ôèáðîç, ýìôèçåìó, áðîíõîýêòàçû, ñîòîâîå ëåãêîå

- Âîâëå÷åíèå âåðõíèõ äîëåé

| Óçåëêè | Ñóáïëåâðàëüíûå óçåëêè |

|---|---|

|

|

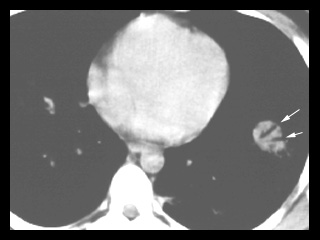

| Ìàëåíüêèå óçåëêè îáû÷íî îáíàðóæèâàþòñÿ ïðè ÊÒ ó ïàöèåíòîâ ñ ñàðêîèäîçîì. Óçåëêè ðàñïîëîæåíû ñóáïëåâðàëüíî, èëè êàê ó ýòîãî ïàöèåíòà, áðîíõîâàñêóëÿðíî. | Ãðóïïà ìàëåíüêèõ óçåëêîâ íà ðåíòãåíîãðàììå íàïîìèíà îïóõîëü . |

| Àëüâåîëÿðíûé ñàðêîèäîç | Àëüâåîëÿðíûé ñàðêîèäîç |

|---|---|

|

|

| Ìíîæåñòâåííûå êîíãëîìåðàòíûå ìàññû — íåîáû÷íîå ïðîÿâëåíèå ñàðêîèäîçà, êîòîðûå ìîãóò ïîõîäèòü íà ìåòàñòàçû. | ÊÒ äåìîíñòðèðóåò êîíãëîìåðàòíûå ìàññû. Êðîìå ñàðêîèäîçà ïîäîáíûå îáðàçîâàíèÿ íàáëþäàþòñÿ ïðè áðîíõèîëîàëüâåîëÿðíîé êàðöèíîìå, ëèìôîìå è ïñåâäîëèìôîìå. |

| Ìèëèàðíûé ñàðêîèäîç | Êàâèòàðíûé ñàðêîèäîç |

|---|---|

|

|

| ÊÒ ïîêàçûâàåò íàëè÷èå áîëüøîãî êîëè÷åñòâà óçåëêîâ â ëåãêîãîì ìåíåå 5 ìì â äèàìåòðå. Ýòî ìèëèàðíîå ïîâðåæäåíèå, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ ðåäêèì ïðè ñàðêîèäîçå. Òàêèå ïîâðåæäåíèÿ ìîãóò áûòü íåîòëè÷èìû îò ãðèáêîâîé áîëåçíè, ìèëèàðíîãî òóáåðêóëåçà è äðóãèõ çàáîëåâàíèé. | Ïðåäñòàâëåí ðåäêèé ñëó÷àé ìíîæåñòâåííûõ êàâèòàðíûõ ïîâðåæäåíèé ëåãêîãî. Òàêæå èìåëèñü ïîâðåæäåíèÿ â ïðàâîì ëåãêîì. |

Паренхима лёгких — это ткань, которая является основой лёгких. Она является частью внешнего дыхания. От состояния этой ткани зависит качество диффузного газообмена, соотношение кислорода и углекислого газа в крови.

Морфологические особенности лёгочной ткани

Паренхима лёгких выстлана определённым видом эпителия, клетки которого функционально активны. Скопления эпителиальных клеток располагаются в петлях, образованных соединительными волокнами. Это своеобразная ретикулярная строма – основа любого паренхиматозного органа.

Ретикулярная ткань представляет собой матрицу в виде трёхмерной сети, в петлях которой располагается эпителий, способный к размножению и структурному обновлению. Снаружи строма покрыта плотной фиброзной капсулой (соединительные волокна).

Составная часть лёгочной ткани – альвеола, образование в виде пузырька, которое образовано сетью мелких сосудов (капиллярами). Именно через эти сплетения происходит обмен газами в дыхательных путях.

Альвеолы посредством специального хода открываются в респираторную бронхиолу (единица бронхов). Определённое количество таких образований тесно группируются и формируют ацинус – структурная единица паренхимы.

Функциональность основной ткани лёгкого

Главная функция паренхимы – насыщение крови кислородом и выведение из организма углекислого газа. Барьером при обмене выступает мембрана, которую образует альвеолярный эпителий, эндотелиальные клетки капилляров, промежуточные вещества.

Сам эпителий альвеол сформирован тремя видами тканевых структур:

- клетки, создающие сильную плотность, они образуют полость, и непосредственно через них осуществляется газообмен;

- другой тип клеток – клубовидные, они имеют ворсинки и хранят в себе субфактант (активное вещество, которое не даёт альвеолам спадаться, слипаться);

- лёгочные макрофаги – устраняют чужеродные тела (пыль, аллергены), формируют иммунологическую ответную реакцию.

Помимо основной дыхательной функции, у паренхимы лёгких есть другие назначения. Она является резервуаром крови в организме (около 9% от общего объёма системы кровоснабжения). Ткань участвует в процессах терморегуляции. Лёгкое обеспечивает амортизацию сердца при давлении извне – удары, ушибы, сдавливания.

Патологические состояния паренхимы

Нарушения структуры паренхимы объединяют в группу интерстициальных заболеваний. Они носят хронический характер и связаны с воспалением, разрушением альвеолярных стенок, эндотелия капилляров, увеличение фиброза (замещение паренхимы соединительнотканными рубцами).

В зависимости от вида патологии, морфологические изменения бывают разной степени выраженности. В некоторых случаях болезнь регрессирует, и паренхима полностью восстанавливается.

Если площадь поражения тканей лёгкого обширна, то ломается вся архитектура органа, образуются участки с кистами (полости, наполненные воздухом или жидкостью) и пневмофиброзом (дистрофия и воспаление). При этом серьёзно нарушается функция газообмена.

Заболевания паренхимы:

- идиопатический фиброз лёгких – интерстициальная пневмония, приводит к прогрессирующему фиброзу тканей, развивается медленно, до нескольких лет;

- гистиоцитоз Х – формирование рубцов на фоне размножения патологических иммунных клеток;

- синдром Гудпасчера – воспаление капилляров с поражением альвеол;

- гиперэозинофильный синдром – увеличение числа эозинофилов (вид лейкоцитов) в периферической крови, которые формируют агрегаты с последующей закупоркой капилляров, это приводит к ишемии паренхимы и микроинфарктам;

- амилоидоз – нарушение обмена белков в тканях, приводящее к склерозу;

- болезнь Ниманна-Пика – наследственная патология с нарушением жирового обмена и накоплением липидов в лёгких;

- синдром Германски-Пудлака – редкое аутосомное заболевание по рецессивному типу, которое выражается дефектом клеточных структур, накоплением специфического вещества в лизосомах, развитием лёгочного фиброза;

- бронхоцентрический гранулематоз – разрастание некротических гранулём (узелков) по всему органу.

Лёгочная паренхима имеет большое значение в организме человека. Через неё осуществляется подача кислорода на клеточном уровне и выведение углекислого газа из крови. Заболевания ткани приводит к хроническим функциональным нарушениям лёгких.