Воспаление перикарда или туберкулез

Медицинский эксперт статьи

х

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

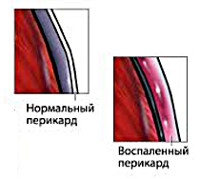

Перикардит — воспаление оболочек сердца инфекционной или неинфекционной природы. Туберкулезный перикардит — воспаление оболочек сердца, вызванное туберкулезной инфекцией.

Перикардит может быть самостоятельным и единственным проявлением какого-либо инфекционного заболевания, в том числе и туберкулёза, но чаще является осложнением общего распространённого инфекционного или неинфекционного процесса.

Эпидемиология туберкулезного перикардита

В последние годы значительно уменьшилось число бактериальных перикардитов. Конкурирующими при данной локализации воспалительного процесса признают 2 причины: туберкулёз и ревматизм. Данные литературы о частоте туберкулёзных перикардитов весьма противоречивы, их доля среди всех перикардитов составляет 10-36%. Особое внимание следует обратить на увеличение числа перикардитов у больных туберкулёзом с ВИЧ-инфекцией. Среди больных туберкулёзом у 6,5% отмечают накопление экссудата в полости перикарда.

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12]

Симптомы туберкулезного перикардита

Сухой перикардит — самая распространённая форма. Сухой перикардит может быть ограниченным или распространённым. Симптомы туберкулезного перикардита этой формы следующие: тупые, давящие боли в области сердца; как правило, без иррадиации. Расстройства кровообращения наблюдают редко. Возможно снижение артериального давления.

Экссудативный перикардит наиболее часто наблюдают при первичном туберкулёзе наряду с другими параспецифическими реакциями. Болевые ощущения возникают преимущественно в начальных стадиях заболевания и с накоплением жидкости исчезают. Когда же количество жидкости становится значительным (более 500 мл), боли возникают вновь, носят тупой и давящий характер. Иррадиацию болей отмечают редко, однако иногда они могут иррадиировать в межлопаточную область или в угол левой лопатки. Второй по частоте жалобой является одышка, сначала возникающая исподволь, только при физической нагрузке, а затем и в покое.

Хронический туберкулёзный перикардит чаще наблюдают у лиц 30-50 лет и старше. Обычно ему предшествует экссудативно-фибринозный (экссудативно-адгезивный) перикардит. В первые дни от начала воспалительного процесса на обоих листках перикарда откладывается фибрин в виде нитей, плавающих в экссудате («волосатое сердце»). С увеличением концентрации фибрина экссудат становится желеобразным, что в свою очередь затрудняет диастолическое расслабление миокарда и уменьшает объём выброса (минутный объём и т.д.). Вместе с тем отложения фибрина затрудняют резорбцию экссудата, процесс может затянуться на многие месяцы. При хроническом течении туберкулёзного перикардита практически никогда не возникает тампонады сердца.Симптомы туберкулезного перикардита этой формы менее выражены и проявляются в основном умеренными болевыми ощущениями за грудиной, чаще не связанными с физической нагрузкой. Одышку наблюдают редко и отмечают её появление только при физической нагрузке. У этой группы больных часто выслушивают шум трения перикарда.

Классификация перикардита

Существуют две классификации перикардитов. Согласно первой их разделяют по этиологическому фактору, согласно второй — по клинико-морфологическим особенностям, учитывая скорость развития патологического процесса, характер тканевых реакций и исходы. Приводим последнюю, так как она позволяет сформулировать развёрнутый диагноз заболевания. По этой классификации выделяют следующие формы перикардитов:

- Острые.

- Сухой (фибринозный).

- Выпотной (экссудативный):

- с тампонадой;

- без тампонады.

- Гнойный и гнилостный.

- Хронические.

- Экссудативный.

- Экссудативно-адгезивный (экссудативно-фибринозный).

- Адгезивный:

- «бессимптомный»;

- с нарушением сердечной деятельности:

- с отложением извести («панцирное сердце»);

- с экстраперикардиальными сращениями;

- констриктивный перикардит (начальная, выраженная, дистрофическая стадии).

[13], [14], [15], [16], [17]

Какие анализы необходимы?

Лечение туберкулезного перикардита

Профилактика осложнений туберкулёзного перикардита включает в первую очередь раннюю диагностику этой патологии при туберкулёзе внутригрудных лимфатических узлов. Самым информативным методом выявления считают эхокардиографическое исследование. Для профилактики формирования сращений, констриктивного синдрома и «панцирного сердца» на ранних этапах лечение туберкулезного перикардита требует применения не только глюкокортикоидов, но и ингибиторов протеаз [апротинин (контрикал) и его аналоги], а также препаратов, сдерживающих синтез коллагена (пеницилламин (купренил)].

Удаление экссудата производят при угрозе тампонады сердца или при значительном сдавлении полых вен с развитием вторичных осложнений. Пункцию перикарда проводят по парастернальной линии слева в четвёртом или пятом межреберье или под мечевидным отростком, иглу ведут вверх на верхушку сердца. Иногда целесообразна катетеризация полости перикарда для постоянного удаления формирующейся жидкости и введения глюкокортикоидов и антибактериальных препаратов. В последние годы получила распространение методика перикардотомии, когда удаление экссудата производят оперативным путём через разрез в эпигастральной области Преимущество этой методики состоит в том, что манипуляции выполняют под контролем зрения, что даёт возможность произвести биопсию перикарда с последующим морфологическим исследованием биоптата.

При хроническом перикардите, когда после основного курса химиотерапии некоторое количество экссудата сохраняется, целесообразно удалять жидкость методом перикардотомии. Пункцию в этих случаях провести трудно. Необходимо помнить, что при транспортировке экссудата в лабораторию в ёмкость необходимо добавлять гепарин. В случае повторного накопления жидкости, а также при формировании «панцирного сердца» и при констриктивном перикардите проводят перикардэктомию. Применяемое кардиохирургами при перикардитах шунтирование полости перикарда, если есть подозрение на туберкулезный перикардит, нецелесообразно ввиду возможного распространения специфического процесса на другие органы.

Туберкулезный перикардит – это воспалительный процесс оболочек сердечной мышцы, вызванный возбудителем первичного заболевания – палочкой Коха. Патология развивается из-за распространения инфекции на перикард. У пациентов, страдающих от туберкулеза, распространенность указанного вида перикардита составляет 1-8%. В группе риска находятся ВИЧ-инфицированные лица.

Общая характеристика

Туберкулезный перикардит представляет собой воспалительный процесс оболочек сердечной мышцы (перикарда), которое стало результатом развития туберкулеза. Чаще всего это заболевание диагностируют у пациентов пожилого возраста, а также ВИЧ-инфицированных лиц.

Патологический процесс возникает при распространении увеличивающегося очага инфекции на оболочку или при разрыве лимфатического сосуда, расположенного близко к сердечной мышце.

Осложнением такого вида перикардита нередко становится сердечная недостаточность.

Отсутствие лечения при этой патологии во всех случаях приводит к летальному исходу. Тем не менее, даже при проведении соответствующей терапии не исключается вероятность опасных последствий.

Причины

При туберкулезе инфицирование перикарда происходит несколькими путями. Основными причинами развития патологии являются:

- прямое распространение возбудителя заболевания к оболочке сердца из очага поражения в легком;

- проникновение туберкулезной палочки в перикард из разрушающихся лимфатических узлов, которые были поражены инфекцией;

- проникновение инфекции из ребер или висцеральной плевры.

Патологический процесс бывает острым и хроническим.

Клиническая картина

Симптомы туберкулезного перикардита разнообразны и зависят от того, в какой форме он развивается:

- Основными признаками сухого перикардита являются боли давящего характера в области сердца, которые не распространяются на другие участки. Иногда наблюдается понижение давления.

- Туберкулезный экссудативный перикардит характеризуется накоплением патологической жидкости в полости перикарда. Когда это происходит, боли, возникающие ранее, исчезают. Неприятные ощущения возвращаются вновь уже после того, как количество экссудата превысит количество 500 мл. Боль имеет тупой характер, иногда отдает в пространство между лопатками. Помимо этого, у больного возникают жалобы, связанные с появлением одышки. Вначале она наблюдается только при физических нагрузках, в дальнейшем возникает даже в состоянии покоя.

- В случае хронического перикардита симптоматика имеет не выраженный характер. Основной симптом патологии – загрудинные боли, которые возникают как при нагрузках, так и в состоянии покоя. Одышка возникает исключительно при физических нагрузках.

Боль в области сердца при патологии обычно связана с дыхательными движениями, особенно при глубоком вдохе либо сильном кашле.

В целях предупреждения опасных последствий туберкулезного перикардита требуется раннее диагностирование данного заболевания.

Диагностические мероприятия

При подозрении на туберкулезный перикардит проводят следующие диагностические мероприятия:

- забор перикардиальной жидкости для выявления в ней возбудителя туберкулеза;

- анализ и определение повышенной концентрации интерферона-гамма в перикардиальной жидкости;

- УЗИ перикарда;

- рентгенография грудной клетки;

- биопсия перикарда;

- эхокардиография;

- иммуноферментный тест на определение клеток, специфичных для антигена возбудителя туберкулеза.

Важным диагностическим мероприятием является дифференциация туберкулезного перикардита от лимфогранулематоза, инфекционного бактериального перикардита, мезотелиомы перикарда.

После проведения диагностики специалист разрабатывает схему терапии.

Лечение туберкулезного перикардита

Противотуберкулезная терапия, в зависимости от степени развития патологического процесса, может продолжаться в течение 6, 9 или 12 месяцев.

На ранних этапах развития заболевания показан прием глюкокортикоидов, антибактериальных средств, а также препаратов, сдерживающих синтез коллагена, и ингибиторов протеаз.

В случае экссудативной формы патологии, при выраженном сдавливании полых вен, что провоцирует вторичные осложнения, показано удаление патологической жидкости.

При остром сухом перикардите назначают прием нестероидных противовоспалительных препаратов (Мелоксикам). При неэффективности указанных средств показан прием Преднизолона.

Согласно выводам, сделанным относительно терапии при туберкулезном перикардите, прием Преднизолона в течение 3 месяцев существенно улучшает прогноз.

Прогноз и вероятные последствия

Сочетание противотуберкулезной терапии с применением Преднизолона снижает смертность среди больных перикардитом и повышает шанс больного на выживание. При своевременном лечении прогноз патологии относительно благоприятный.

Опасными осложнениями патологии являются:

- ранняя тампонада сердца;

- недостаточность кровообращения;

- перфорация перикарда;

- нарушения проводимости сердечной мышцы.

Пациентам, находящимся в группе риска, необходимо своевременно проходить необходимые обследования для ранней диагностики.

Отсутствие лечения неизбежно ведет к смерти больного.

Профилактика

Естественными мерами профилактики туберкулезного перикардита являются предупреждение развития основного заболевания (туберкулеза), а также своевременное обращение к специалисту при появлении специфических симптомов.

Туберкулезный перикардит – патология, возникающая при поражении перикарда палочкой Коха. В случае отсутствия лечения больного ждет летальный исход. Если своевременно начать курс лечения, можно избежать осложнений и существенно улучшить прогноз.

Перикардит – воспаление околосердечной сумки (наружной оболочки сердца- перикарда) чаще инфекционного, ревматического или постинфарктного характера. Проявляется слабостью, постоянными болями за грудиной, усиливающимися при вдохе, кашлем (сухой перикардит). Может протекать с выпотеванием жидкости между листками перикарда (экссудативный перикардит) и сопровождаться сильной одышкой. Выпотной перикардит опасен нагноением и развитием тампонады сердца (сдавлением сердца и сосудов накопившейся жидкостью) и может потребовать экстренного хирургического вмешательства.

Общие сведения

Перикардит – воспаление околосердечной сумки (наружной оболочки сердца- перикарда) чаще инфекционного, ревматического или постинфарктного характера. Проявляется слабостью, постоянными болями за грудиной, усиливающимися при вдохе, кашлем (сухой перикардит). Может протекать с выпотеванием жидкости между листками перикарда (экссудативный перикардит) и сопровождаться сильной одышкой. Выпотной перикардит опасен нагноением и развитием тампонады сердца (сдавлением сердца и сосудов накопившейся жидкостью) и может потребовать экстренного хирургического вмешательства.

Перикардит может проявляться как симптом какого-либо заболевания (системного, инфекционного или кардиального), являться осложнением при различных патологиях внутренних органов или травмах. Иногда в клинической картине заболевания именно перикардит приобретает первостепенное значение, в то время как другие проявления болезни уходят на второй план. Перикардит не всегда диагностируется при жизни пациента, примерно в 3 – 6% случаев признаки ранее перенесенного перикардита определяются только на аутопсии. Перикардиты наблюдаются в любом возрасте, но чаще встречаются среди взрослого и пожилого населения, причем заболеваемость перикардитом у женщин выше, чем у мужчин.

Перикардит

Причины перикардита

Воспаление в перикарде может быть инфекционным и неинфекционным (асептическим). Самыми распространенными причинами перикардита служат ревматизм и туберкулез. При ревматизме перикардит обычно сопровождается поражением других слоев сердца: эндокарда и миокарда. Перикардиты ревматической и в большинстве случаев туберкулезной этиологии являются проявлением инфекционно-аллергического процесса. Иногда туберкулезное поражение перикарда происходит при миграции инфекции по лимфатическим протокам из очагов в легких, лимфатических узлах.

Риск развития перикардита увеличивается следующих состояниях:

- инфекции — вирусные (грипп, корь) и бактериальные (туберкулез, скарлатина, ангина), сепсис, грибковое или паразитарное поражение. Иногда воспалительный процесс переходит с соседних с сердцем органов на перикард при пневмонии, плеврите, эндокардите (лимфогенным или гематогенным путем)

- аллергические заболевания (сывороточная болезнь, лекарственная аллергия)

- системные заболевания соединительной ткани (системная красная волчанка, ревматизм, ревматоидный артрит и др.)

- болезни сердца (как осложнение инфаркта миокарда, эндокардита и миокардита)

- повреждения сердца при травмах (ранение, сильный удар в область сердца), операциях

- злокачественные опухоли

- обменные нарушения (токсическое воздействие на перикард при уремии, подагре), лучевое поражение

- пороки развития перикарда (кисты, дивертикулы)

- общие отеки и гемодинамические нарушения (приводят к накоплению в перикардиальном пространстве жидкого содержимого)

Патогенез

При перикардите воспалительный процесс затрагивает серозную тканевую оболочку сердца – серозный перикард (париетальную, висцеральную пластинку и перикардиальную полость). Изменения перикарда характеризуются увеличением проницаемости и расширением кровеносных сосудов, инфильтрацией лейкоцитов, отложением фибрина, спаечным процессом и формированием рубцов, кальцификацией перикардиальных листков и сдавлением сердца.

Классификация

Различают перикардиты первичные и вторичные (как осложнение при заболеваниях миокарда, легких и других внутренних органов). Перикардит может быть ограниченным (у основания сердца), частичным или же захватывать всю серозную оболочку (общий разлитой).

В зависимости от клинических особенностей выделяют перикардиты острые и хронические.

Острые перикардиты

Острые перикардиты развиваются быстро, продолжаются не более 6 месяцев и включают:

1. Сухой или фибринозный — результат увеличенного кровенаполнения серозной оболочки сердца с выпотеванием в перикардиальную полость фибрина; жидкий экссудат присутствует в малом количестве.

2. Выпотной или экссудативный — выделение и накопление жидкого или полужидкого экссудата в полости между париетальным и висцеральным листками перикарда. Выпотной экссудат может быть различного характера:

- серозно-фибринозный (смесь жидкого и пластического экссудата, в небольших количествах может полностью рассасываться)

- геморрагический (кровянистый экссудат) при туберкулезном и цинготном воспалении перикарда.

- с тампонадой сердца — накопление в полости перикарда излишка жидкости может вызвать повышение давления в перикардиальной щели и нарушение нормального функционирования сердца

- без тампонады сердца

- гнойный (гнилостный)

Форменные элементы крови (лейкоциты, лимфоциты, эритроциты и др.) в разных количествах обязательно присутствуют в экссудате в каждом случае перикардита.

Хронические перикардиты

Хронические перикардиты развиваются медленно, более 6 месяцев и делятся на:

1. Выпотной или экссудативный.

2. Адгезивный (слипчивый) — представляет собой остаточные явления перикардитов различной этиологии. При переходе воспалительного процесса из экссудативной стадии в продуктивную в полости перикарда происходит формирование грануляционной, а потом рубцовой ткани, листки перикарда слипаются с образованием спаек между собой, или с соседними тканями (диафрагмой, плеврой, грудиной):

- бессимптомный (без стойких нарушений кровообращения)

- с функциональными нарушениями сердечной деятельности

- с отложением в измененном перикарде солей кальция («панцирное» сердце»)

- с экстракардиальными сращениями (перикардиальными и плеврокардиальными)

- констриктивный — с прорастанием перикардиальных листков фиброзной тканью и их кальцификацией. В результате уплотнения перикарда появляется ограниченность наполнения камер сердца кровью во время диастолы и развивается венозный застой.

- с диссеминацией по перикарду воспалительных гранулем («жемчужница»), например, при туберкулезном перикардите

3. Экссудативно-адгезивный.

Также встречаются невоспалительные перикардиты:

- Гидроперикард — скопление серозной жидкости в полости перикарда при заболеваниях, которые осложнились хронической сердечной недостаточностью.

- Гемоперикард — скопление крови в перикардиальном пространстве в результате разрыва аневризмы, ранения сердца.

- Хилоперикард — скопление хилезной лимфы в полости перикарда.

- Пневмоперикард — наличие газов или воздуха в перикардиальной полости при ранении грудной клетки и перикарда.

- Выпот при микседеме, уремии, подагре.

В перикарде могут возникать различные новообразования:

- Первичные опухоли: доброкачественные – фибромы, тератомы, ангиомы и злокачественные – саркомы, мезотелиомы.

- Вторичные – поражение перикарда в результате распространения метастазов злокачественной опухоли из других органов (легких, молочной железы, пищевода и др.).

- Паранеопластический синдром – поражение перикарда, возникающее при воздействии злокачественной опухоли на организм в целом.

Кисты (перикардиальные, целомические) являются редкой патологией перикарда. Их стенка представлена фиброзной тканью и аналогично перикарду выстлана мезотелием. Кисты перикарда могут быть врожденными и приобретенными (последствие перикардита). Перикардиальные кисты бывают постоянными по объему и прогрессирующими.

Симптомы перикардита

Проявления перикардита зависят от его формы, стадии воспалительного процесса, характера экссудата и скорости его накопления в полости перикарда, выраженности спаечного процесса. При остром воспалении перикарда обычно отмечается фибринозный (сухой) перикардит, проявления которого меняются в процессе выделения и накопления экссудата.

Сухой перикардит

Проявляется болью в области сердца и шумом трения перикарда. Боль в грудной клетке – тупая и давящая, иногда отдающая в левую лопатку, шею, оба плеча. Чаще возникают умеренные боли, но бывают сильные и мучительные, напоминающие приступ стенокардии. В отличие от боли в сердце при стенокардии для перикардита характерно ее постепенное нарастание, длительность от нескольких часов до нескольких дней, отсутствие реакции при приеме нитроглицерина, временное затихание от приема наркотических анальгетиков. Пациенты могут одновременно ощущать одышку, сердцебиение, общее недомогание, сухой кашель, озноб, что сближает симптоматику заболевания с проявлениями сухого плеврита. Характерным признаком боли при перикардите является ее усиление при глубоком дыхании, глотании, кашле, перемене положения тела (уменьшение в сидячем положении и усиление в положении лежа на спине), дыхание поверхностное и частое.

Шум трения перикарда выявляется при выслушивании сердца и легких больного. Сухой перикардит может закончиться излечением через 2—3 недели или перейти в экссудативный или адгезивный.

Экссудативный перикардит

Экссудативный (выпотной) перикардит развивается как следствие сухого перикардита или самостоятельно при бурно начинающихся аллергических, туберкулезных или опухолевых перикардитах.

Появляются жалобы на боли в области сердца, чувство стеснения в грудной клетке. При накоплении экссудата происходит нарушение циркуляции крови по полым, печеночной и воротной венам, развивается одышка, сдавливается пищевод (нарушается прохождение пищи — дисфагия), диафрагмальный нерв (появляется икота). Почти у всех больных отмечается лихорадка. Для внешнего вида пациентов характерно отечное лицо, шея, передняя поверхность грудной клетки, набухание вен шеи («воротник Стокса»), бледная с цианозом кожа. При осмотре отмечается сглаживание межреберных промежутков.

Осложнения

В случае экссудативного перикардита возможно развитие острой тампонады сердца, в случае констриктивного перикардита – возникновение недостаточности кровообращения: сдавление экссудатом полых и печеночных вен, правого предсердия, что затрудняет диастолу желудочков; развитие ложного цирроза печени.

Перикардит вызывает воспалительные и дегенеративные изменения в прилегающих к выпоту слоях миокарда (миоперикардит). За счет развития рубцовой ткани наблюдается сращение миокарда с близлежащими органами, грудной клеткой и с позвоночником (медиастино-перикардит).

Диагностика

Своевременно диагностировать воспаление перикарда очень важно, так как оно может представлять угрозу для жизни больного. К таким случаям относятся сдавливающий перикардит, экссудативный перикардит с острой тампонадой сердца, гнойный и опухолевый перикардиты. Необходимо провести дифференциацию диагноза с другими заболеваниями, главным образом, с острым инфарктом миокарда и острым миокардитом, выявить причину перикардита. Диагностика перикардита включает сбор анамнеза, осмотр больного (выслушивание и выстукивание сердца), проведение лабораторных исследований.

- Анализы. Общий, иммунологический и биохимический (общий белок, фракции белка, сиаловые кислоты, креатинкиназа, фибриноген, серомукоид, СРБ, мочевина, LE-клетки) анализы крови проводят для уточнения причины и характера перикардита.

- Электрокардиография. ЭКГ имеет большое значение в диагностике острого сухого перикардита, начальной стадии экссудативного перикардита и адгезивного перикардита (при сдавливании полостей сердца). В случае экссудативного и хронического воспаления перикарда наблюдается снижение электрической активности миокарда. ФКГ (фонокардиография) отмечает систолические и диастолические шумы, не связанные с функциональным сердечным циклом, и периодически возникающие высокочастотные колебания.

- Лучевая диагностика. Рентгенография легких информативна для диагностики экссудативного перикардита (наблюдается увеличение размера и изменение силуэта сердца: шаровидная тень – характерна для острого процесса, треугольная – для хронического). При накоплении в полости перикарда до 250 мл экссудата размеры тени сердца не изменяются. Отмечается ослабленная пульсация контура тени сердца. Тень сердца плохо различима за тенью наполненного экссудатом перикардиального мешка. При констриктивном перикардите видны нечеткие контуры сердца из-за плевроперикардиальных сращений. Большое количество спаек может обусловить «неподвижное» сердце, не изменяющее форму и положение при дыхании и смене положения тела. При «панцирном» сердце отмечаются известковые отложения в перикарде. КТ грудной клетки, МРТ и МСКТ сердца диагностирует утолщения и кальцификацию перикарда.

- ЭхоКГ. Эхокардиография — основной метод диагностики перикардита, позволяющий выявить наличие даже малого количества жидкого экссудата (~ 15 мл) в перикардиальной полости, изменение движений сердца, наличие сращений, утолщения листков перикарда.

- Диагностическая пункция перикарда. В случае выпотного перикардита позволяет провести исследование экссудата (цитологическое, биохимическое, бактериологическое, иммунологическое). Наличие признаков воспаления, гноя, крови, опухоли помогает установить правильный диагноз.

КТ ОГК. Экссудативный перикардит. Значительное количество жидкости в полости перикарда.

Лечение перикардита

Терапия острых перикардитов

Метод лечения перикардита выбирается врачом в зависимости от клинико-морфологической формы и причины заболевания. Пациенту с острым перикардитом показан постельный режим до стихания активности процесса. В случае хронического перикардита режим определяется состоянием больного (ограничение физической активности, диетическое питание: полноценное, дробное, с ограничением потребления соли).

При острых фибринозных (сухих) перикардитах назначается преимущественно симптоматическое лечение: нестероидные противовоспалительные препараты (ацетилсалициловая кислота, индометацин, ибупрофен и др.), анальгетики для снятия выраженного болевого синдрома, препараты, нормализующие обменные процессы в сердечной мышце, препараты калия.

Лечение острых экссудативных перикардитов без признаков сдавления сердца, в основном, аналогично таковому при сухих перикардитах. При этом обязателен регулярный строгий контроль основных показателей гемодинамики (АД, ЦВД, ЧСС, сердечного и ударного индексов и др.), объема выпота и признаков развития острой тампонады сердца.

Если экссудативный перикардит развился на фоне бактериальной инфекции, или в случаях гнойного перикардита применяют антибиотики (парантерально и местно — через катетер после дренирования полости перикарда). Антибиотики назначают с учетом чувствительности выявленного возбудителя. При туберкулезном генезе перикардита применяют 2 – 3 противотуберкулезных препарата в течение 6-8 месяцев. Дренирование используют также для введения в перикардиальную полость цитостатических средств при опухолевом поражении перикарда; для аспирации крови и введения фибринолитических препаратов при гемоперикарде.

Лечение вторичных перикардитов

Применение глюкокортикоидов (преднизолона) способствует более быстрому и полному рассасыванию выпота, особенно при перикардитах аллергического генеза и развивающихся на фоне системных заболеваний соединительной ткани. включается в терапию основного заболевания (системная красная волчанка, острая ревматическая лихорадка, ювенильный ревматоидный артрит).

При быстром нарастании накопления экссудата (угрозе тампонады сердца) проводят пункцию перикарда (перикардиоцентез) для удаления выпота. Пункцию перикарда применяют и при затянувшемся рассасывании выпота (при лечении более 2 недель) для выявления его характера и природы (опухолевой, туберкулезной, грибковой и др.). В некоторых случаях прибегают к фенестрации перикарда.

Пациентам с констриктивным перикардитом в случае хронического венозного застоя и сдавления сердца проводят операции на перикарде: резекцию рубцово-измененных участков перикарда и спаек (субтотальная перикардэктомия).

Прогноз и профилактика

Прогноз в большинстве случаев благоприятный, при правильном, начатом своевременно лечении трудоспособность пациентов восстанавливается практически полностью. В случае гнойного перикардита при отсутствии неотложных лечебных мероприятий заболевание может представлять опасность для жизни. Слипчивый (адгезивный) перикардит оставляет стойкие изменения, т.к. хирургическое вмешательство оказывается недостаточно эффективным.

Возможна только вторичная профилактика перикардита, которая заключается в диспансерном наблюдении у кардиолога, ревматолога, регулярном контроле электрокардиографии и эхокардиографии, санации очагов хронической инфекции, здоровом образе жизни, умеренной физической нагрузке.