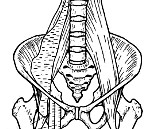

Воспаление подвздошных лимфатических узлов и забрюшинной клетчатки

Подвздошные лимфоузлы – это участки в лимфатической системе, находятся в малом тазу человека. Это неотъемлемая часть иммунной системы организма. Узлы фильтруют лимфу, оттекающую от глубоко расположенных групп паховых узлов.

Лимфатическая система у мужчин и женщин работает по-разному, анатомия и особенности структуры различаются.

Расположение паховых узлов у женщин:

- поясничные;

- общие подвздошные;

- крестцовые лимфатические;

- прямокишечные;

- наружные подвздошные;

- матка;

- маточная труба;

- внутренний паховый;

- маточная артерия;

- внутренняя подвздошная артерия;

- подвздошные мышцы;

- яичниковая артерия;

- мочеточник;

- квадратная поясничная мышца;

- яичниковые лимфоузлы.

Лимфоузлы таза:

- поясничный;

- наружный;

- внутренний;

- поверхностный паховый;

- глубокий паховый.

Подвздошные лимфоузлы, или тазовые, размещаются в полости, стенках и органах малого таза. Делятся на висцеральные и париетальные.

К висцеральным лимфоузлам относятся:

- околоматочные;

- околопрямокишечные;

- околомочепузырные;

- околовлагалищные.

Размеры подвздошных узлов – 1 см, но прощупать их не получится по причине глубокого расположения. Их увеличение определяет аппарат МРТ либо УЗИ.

Каждая группа имеет от 10 до 20 собраний. Количество лимфоузлов у людей разнится. Дело любого сегмента из висцеральной группы – очистка лимфы органов малого таза. На его стенках пристеночные узлы собирают жидкость. К общим подвздошным узлам относят сосуды в количестве десяти штук. О развитии патологии органов малого таза свидетельствует их воспаление. Нельзя игнорировать негативные симптомы, воспалительные процессы могут быть крайне масштабными и затрагивать не единственный орган человеческого организма.

Человек подвергается негативному воздействию патогенной микрофлоры, ему требуется защита. Лимфатическая система создаёт защиту организма от бактерий и вирусов. Не последнюю роль в этом играют подвздошные лимфоузлы. Когда появляются факторы: боль, увеличение, набухание и отёк – это опасно.

Лимфатический узел – определённый орган в системе, выполняющий функцию биологического фильтра. Через него проходит бесцветная жидкость, внутри содержится щит – клетки иммунной системы. В организме приблизительно 600 лимфоузлов. У здоровых людей они мягкие на ощупь.

Лимфаденопатия происходит, когда патогенные факторы приводят к увеличению лимфоузла. Иммунные клетки в сосудистой системе делают патогены безвредными, едва вредные микробы и токсины проникают в организм, вызывая отёк лимфатических капсул. Когда иммунная система выиграла битву, размеры узлов нормализуются. Когда лимфоузлы воспаляются, заболевание носит название лимфаденит. Местонахождение опухших узлов говорит о причинах воспаления.

Увеличение

Причины увеличения кроются в общих инфекциях организма, что приводит к отёку лимфоузлов, а также инфекции горла, уха, мононуклеозу. Иногда это микробы, вызывающие туберкулёз, половые инфекции, сифилис и паразитарная инфекция (токсоплазмоз), вызванная контактом с фекалиями заражённых кошек или потреблением плохо приготовленного либо сырого мяса. Они проявляются аллергическими, аутоиммунными заболеваниями: красная волчанка (хроническое воспалительное исследование суставов, кожи, почек, крови, сердца и лёгких), ревматоидный артрит и вирус возбудителя СПИДа.

Реже причиной набухших узлов является рак либо лимфома (рак лимфатической системы), либо лейкемия (рак крови, охватывающий костный мозг и лимфатическую систему). Иногда лимфоузлы реагируют так на приём лекарственных средств.

Когда нужно обратиться за медицинской помощью

В норме лимфоузлы не прощупываются. Они сжимаются обратно, это норма, к примеру, после простуды. Необходимо посетить кабинет врача, если узлы увеличиваются без очевидных причин.

Лимфоузлы не болят беспричинно. Стоит обратиться к доктору, если:

- Увеличение размера и набухание длится более 4-6 недель.

- Присутствует повышенная температура тела и боль.

- Непрекращающийся рост воспаления, отрицательная динамика.

- Общая слабость, симптомы интоксикации.

- Присутствует необъяснимая потеря массы тела.

Диагностика заболеваний

Диагноз ставится на основании истории болезни и медицинского обследования. Врач спрашивает, как долго лимфатические узлы увеличены и присутствуют ли другие симптомы. При физическом осмотре лимфатические узлы пальпируются, оценивается их размер, чувствительность к боли. Иногда удается выявить отдельные лимфоузлы в ходе влагалищного исследования у женщин. Место поражённых лимфатических узлов указывает на основную причину. Если диагноз не удается поставить сразу, проводятся другие исследования:

- Анализ крови и мочи.

- Методы визуализации: с помощью ультразвука.

- Рентген лёгких либо компьютерная томография опухших лимфатических узлов могут указывать на инфекции или опухоли.

- Биопсия лимфатического узла: ткань забирается тонкой иглой из лимфатического узла либо группы лимфатических узлов.

Обычно лимфатические узлы увеличиваются и воспаляются из-за различного рода инфекций.

Какой специалист поможет в лечении

Лечение зависит от многих факторов, в частности: причина воспаления, характер и степень поражения (стоит убедиться в отсутствии метастазов при онкологии), возраст, самочувствие больного и т. д. Узнав причину заболевания, следует обратиться к соответствующему врачу:

- Гинеколог. Если патологический процесс затрагивает женские половые органы и не связан с развитием онкологического процесса.

- Хирург – при необходимости оперативного вмешательства и развитии гнойного процесса.

- Инфекционист, если причина – инфекционный процесс неясной этиологии.

- Онколог. Если поставлен диагноз – рак (злокачественное образование). Химио- и лучевая терапия являются основным лечением для подобных заболеваний. Для достижения лучшего результата используется и то, и другое.

- Фтизиатр, если есть подозрение на туберкулёз. Лечение проводится только в стационарных условиях.

Увеличение и болезненность лимфоузлов – тревожные симптомы, при которых пациенту следует как можно быстрее обратиться к доктору. Чем быстрее начато профессиональное лечение, тем больше шансов на выздоровление.

Как распространяются метастазы

Метастазы – это дочерние опухоли, исходят из злокачественных образований. Раковые клетки выделяются из опухоли в кишечнике и попадают в другое место в организме через лимфатическую жидкость или кровь.

Распространение через лимфатический сосуд (лимфогенная метастазация): при раке толстой кишки сначала возникают метастазы в лимфоузлах – это, в зависимости от места расположения опухоли, лимфатические узлы вдоль большой брюшной артерии, узлы тазовой стенки либо паха.

Распространение через кровеносный сосуд (гематогенная метастазация): если центральная опухоль кишечника ворвалась в кровеносную систему, метастазы рака толстой кишки образуются в печени и лёгких. Кровь из толстой кишки сначала течёт через воротную артерию в печень, раковые клетки откладываются, и метастазы часто образуются сначала в печени.

Метастазы различаются не только по пути распространения клетки первичной опухоли, но и по месту, где они в конечном итоге расселяются и образуют метастазы:

- Локальные метастазы возникают в непосредственной близости от исходной опухоли.

- Регионарные метастазы возникают в лимфоузлах, близких к опухоли в области лимфатического потока.

- Дистанционные метастазы образуются в других удалённых органах или тканях тела, при раке толстой кишки, особенно в печени и лёгких.

Диагностика метастаз

В рамках диагностики онкологических заболеваний важно определить, насколько рак уже распространился. Врачи используют многочисленные исследования для отслеживания метастазов. Проводится ультразвуковое исследование, с помощью которого видна структура и размер опухоли.

Рентгеновские снимки дают чёткое представление об органах и областях тела. Полезно сделать рентген грудной клетки, это указывает на метастазы в лёгких. Если результат неясен, присоединяется компьютерная томография (КТ), исследование обеспечивает изображения поперечного сечения тела. Помимо компьютерной томографии, присоединяется магнитно-резонансная томография (МРТ), создавая картину поперечного сечения тела, но в идеальном качестве.

Для поиска метастазов дополнительно используют абдоминальное зеркальное отображение (лапароскопия) или позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ).

Лечение и после операции

Рак с метастазами говорит о запущенной стадии, её трудно лечить. В зависимости от степени метастазирования, вероятность выздоровления повышается.

С опытными врачами и инновационными методами – большие шансы на продление жизни, и на исцеление. Существуют специальные центры с солидным опытом в лечении.

Метастазы печени и лёгких – предстоит удаление хирургическим путём. У 30-40% пациентов в течение длительного периода времени метастазы прекращаются. К примеру, если опухоль кишечника прооперирована, а в печени только отдельные дистанционные метастазы, прогноз положительный.

Выберите город, желаемую дату, нажмите кнопку «найти» и запишитесь на приём без очереди:

Илеопсоит – этто воспаление подвздошно-поясничной мышцы (m. iliopsoas). Проявляется болями в паховой и подвздошной области, усиливающимися при ходьбе, иррадиирующими в бедро и поясницу, реже – в область ягодицы или коленного сустава. Сопровождается симптомами общей интоксикации: повышением температуры тела до фебрильных цифр, слабостью, разбитостью, ознобами, тахикардией. Диагностируется на основании клинических проявлений, данных рентгенографии, УЗИ, КТ, МРТ, лабораторных исследований. В процессе дифференциальной диагностики может назначаться экскреторная урография. Лечение – вскрытие, дренирование гнойника на фоне антибиотикотерапии.

Общие сведения

Илеопсоит (илиопсоит) – редко встречающаяся патология. Распространенность заболевания составляет 1 случай на 10 000 пациентов хирургического профиля. Обычно носит односторонний характер, чаще обнаруживается справа. Преимущественно диагностируется у больных детского и юношеского возраста. Из-за значительной глубины залегания подвздошно-поясничной мышцы, ее близости к внутренним органам, позвоночнику, сосудам и поясничному нервному сплетению диагностика илеопсоита нередко сопряжена со значительными затруднениями. По данным специалистов, почти трети пациентов после комплексного обследования выставляют другой диагноз, а воспаление мышцы выявляют только во время операции.

Причины илеопсоита

Подвздошно-поясничной мышцей называют анатомическую структуру, которая располагается в подвздошной ямке, включает в себя большую подвздошную мышцу, поясничную мышцу и окружающую их фасцию. Воспалительный процесс в этой структуре развивается при лимфогенном, реже гематогенном или контактном проникновении инфекционных агентов в толщу мышцы. В качестве возбудителя обычно выступает золотистый стафилококк, реже – стрептококк, энтерококк, синегнойная или кишечная палочка. Основными причинами илеопсоита считаются:

- Воспаление органов малого таза. Патология провоцируется аднекситом, параметритом, другими заболеваниями внутренних женских половых органов, нижних отделов мочевыводящей системы и ЖКТ. Бактерии проникают в мышцу по лимфатическим сосудам, анастомозирующим с сосудами малого таза.

- Воспаление нижних конечностей. Заболевание может возникать при флегмонах, абсцессах, гнойных ранах, особенно сопровождающихся паховым лимфаденитом. Как и в предыдущем случае, путь проникновения инфекции – лимфогенный, миграция патогенных микробов объясняется связью паховых лимфоузлов с узлами, расположенными по задней поверхности подвздошно-поясничной мышцы.

- Сепсис, отдаленные гнойные очаги. Илеопсоит развивается в результате гематогенного распространения инфекции при наличии генерализованного септического воспаления или бактериемии, обусловленной проникновением патогенов в кровь из локальных очагов.

- Воспаление соседних структур. Патология становится следствием контактного распространения бактериальных агентов при остром аппендиците, ретроцекальном абсцессе, параколите, паранефрите, остеомиелите позвонков и костей таза. В отдельных случаях болезнь возникает в результате прорыва абсцесса легкого в забрюшинное пространство и формирования затеков в непосредственной близости от m. iliopsoas.

Вероятность гематогенного и лимфогенного процесса повышается при травматических повреждениях мышцы или ее перенапряжении с кровоизлиянием в ткани. Фактором риска также считаются нарушения свертываемости крови, при которых в мышечной ткани чаще образуются гематомы. Излившаяся кровь во всех перечисленных случаях становится субстратом для размножения патогенных микроорганизмов. Развитию илеопсоита способствует переохлаждение и состояния, сопровождающиеся снижением иммунитета: истощение организма, алкоголизм, наркомания, СПИД, почечная недостаточность, сахарный диабет, продолжительный прием глюкокортикостероидных препаратов.

Патогенез

При гематогенном и лимфогенном путях инфицирования илеопсоиту обычно предшествует аденофлегмона – воспаление клетчатки и лимфоузлов, располагающихся в области подвздошно-поясничной мышцы. При контактном пути инфицирования образование гнойника происходит на фоне затеков из очагов другой локализации. При попадании инфекционных агентов и их токсинов в зоне поражения увеличивается количество медиаторов воспаления. Мелкие кровеносные сосуды расширяются, проницаемость их стенок увеличивается, что приводит к выходу жидкой части крови в окружающие ткани. Вначале образуется серозный экссудат. В последующем воспаление становится гнойным вследствие скопления микробов, продуктов их жизнедеятельности и погибших клеток организма. Сдавление нервных окончаний и местные реакции являются причиной развития болевого синдрома. При попадании токсинов в кровеносное русло возникают явления общей интоксикации.

Классификация

В зависимости от этиопатогенетических особенностей различают два варианта илеопсоита: первичный и вторичный. Первичный очаг образуется при гематогенном либо лимфогенном инфицировании. О вторичном процессе говорят при контактном распространении гноя путем образования затеков. С учетом характера воспаления гнойные хирурги выделяют три формы илеопсоита:

- Серозный. Возникает на начальном этапе заболевания. Обычно носит реактивный характер. Проявляется набуханием мышцы вследствие скопления экссудата без формирования гнойного очага.

- Серозно-гнойный. Мышечная ткань пропитывается серозно-гнойным отделяемым, в толще мышцы появляются мелкие абсцессы. Через некоторое время воспаление распространяется на окружающую жировую клетчатку с развитием парапсоита.

- Гнойный. Экссудат приобретает гнойный характер, мышечная ткань расплавляется, формируется крупный абсцесс, ограниченный фасциальным футляром. При свежих процессах гной жидкий, светлый, в последующем – густой, желтоватый. Количество гноя существенно варьируется и иногда достигает нескольких литров.

Симптомы илеопсоита

Клиническая картина включает местную и общую симптоматику. Местными признаками воспаления являются боли в проекции мышцы, отдающие в бедро, поясничную область. Реже наблюдается иррадиация в коленный сустав и ягодицу. Боли усиливаются при ходьбе, пациент щадит больную ногу, возникает хромота. По мере развития воспаления все более выраженным становится вынужденное положение конечности. Нога на стороне поражения согнута в коленном суставе, приведена и развернута кнаружи, попытка активного или пассивного разгибания влечет за собой усиление болевого синдрома. В положении стоя наблюдается наклон туловища в больную сторону.

При пальпации на начальной стадии определяется болезненность и отек в пораженной зоне. При формировании гнойного очага прощупывается плотный инфильтрат, затем – участок флюктуации. При глубоком надавливании на боковую поверхность живота некоторые пациенты сгибают ногу в тазобедренном суставе. Общая симптоматика включает слабость, разбитость, головную боль. Гипертермия может достигать 41°С, имеет постоянный характер, сопровождается ознобами.

Осложнения

Илеопсоит часто осложняется расплавлением мышечной фасции и прорывом гноя в соседние области с формированием затеков и образованием обширных флегмон. Типичными локализациями вторичных гнойных процессов являются область подвздошной ямки, забрюшинное пространство, полость малого таза. Характерной особенностью при поражении забрюшинного пространства считается наличие тонких каналов между абсцессом m. iliopsoas и затеком, которые бывает трудно обнаружить в процессе хирургического вмешательства. Иногда гной распространяется по передней поверхности бедра. В тяжелых случаях возможно развитие сепсиса.

Диагностика

Из-за глубокого расположения гнойника и сходства клинической картины илеопсоита с некоторыми другими заболеваниями (особенно – на начальных стадиях) диагностика патологии нередко вызывает значительные затруднения. Пациенты часто обращаются к терапевту или неврологу, при первичном обследовании превалируют неврологические диагнозы: радикулит, сакроилеит, люмбоишиалгия и пр. При прогрессировании симптоматики и появлении признаков общей интоксикации больных направляют к специалистам в области гнойной хирургии. Решающее значение в постановке окончательного диагноза имеют инструментальные методы, позволяющие дифференцировать илеопсоит от гнойных процессов других локализаций. План обследования может включать:

- Обзорную рентгенографию. На рентгенограммах обнаруживаются изменения пораженной мышцы, соответствующие стадии воспалительного процесса. Вначале тень m. iliopsoas усилена, уплотнена, деформирована. При расплавлении контуры мышцы смазываются, ее тень становится трудноразличимой.

- Ультразвуковое исследование. О гнойном воспалении свидетельствует увеличение мышцы, неравномерность ее структуры, наличие полостей, гипоэхогенных и анэхогенных включений. УЗИ забрюшинного пространства также применяется для исключения паранефрита, гнойного пиелонефрита, новообразования почки и ряда других заболеваний.

- Томографические методы. На МРТ и КТ выявляются утолщение и нарушение структуры мышцы. При сформировавшемся абсцессе просматривается полость, при прорыве гноя за пределы мышечной фасции определяются затеки.

- Лабораторные исследования. В общем анализе крови регистрируются изменения, характерные для острого воспалительного процесса: лейкоцитоз с преобладанием юных форм, повышение СОЭ. В биохимическом анализе крови обнаруживается С-реактивный белок, антистрептолизин-О, ревматоидный фактор. После вскрытия гнойника содержимое направляют на бак. исследование для уточнения вида возбудителя и его чувствительности к антибактериальным препаратам.

Для дифференциации с гнойным паранефритом производят экскреторную урографию. Для исключения остеомиелита подвздошной кости, туберкулезного спондилита и артрита тазобедренного сустава выполняют рентгенографию соответствующих костных структур. Дифференциальную диагностику с абсцессом брюшной полости и аппендикулярным инфильтратом осуществляют с учетом симптоматики (отсутствия сгибательной контрактуры конечности, локализации процесса). При различении илеопсоита с патологиями почек обращают внимание на характер гипертермии (постоянный или интермиттирующий). По показаниям назначают консультации нефролога, абдоминального хирурга и других специалистов.

КТ живота и таза. Ограниченное гиподенсное скопление жидкости в толще левой подвздошно-поясничной мышцы (псоас-абсцесс).

Лечение илеопсоита

Лечебная тактика определяется стадией процесса. При серозном воспалении назначают массивную антибиотикотерапию. При формировании абсцесса лечение только хирургическое — вскрытие и дренирование. Производят срочное вскрытие с использованием люмботомического или внебрюшинного косого разреза (по Пирогову). После удаления гноя полость тщательно исследуют пальцем для обнаружения затеков. При необходимости выполняют дополнительные разрезы в поясничной области или на бедре. В рану устанавливают резиновую трубку, иногда осуществляют аспирационное дренирование. В послеоперационном периоде применяют антибиотики и общеукрепляющие средства, проводят дезинтоксикационную терапию.

Прогноз и профилактика

При ранней диагностике илеопсоита прогноз благоприятный. Серозное воспаление зачастую удается устранить без использования оперативных методов лечения. При вскрытии ограниченного абсцесса у большинства пациентов наблюдается полное излечение с удовлетворительным функциональным результатом. При позднем обращении, значительном расплавлении мышцы, образовании затеков повышается вероятность развития сепсиса, возможен летальный исход, после устранения гнойного процесса наблюдаются рубцовые деформации, существенные ограничения функции мышц. Профилактика включает своевременное лечение воспалительных процессов различных локализаций, меры по поддержанию иммунитета.