Воспаление после вскрытия зуба

Сильная зубная боль без явной причины, резкое повышение чувствительности эмали и ухудшение самочувствия свидетельствуют о начале воспалительного процесса в зубном корне. При воспалении корня зуба необходимо хирургическое и медикаментозное лечение в стоматологии. Справиться с воспалительным процессом в домашних условиях невозможно, непрофессиональные самостоятельные действия только усугубят состояние. В результате время будет потеряно, и патология примет хронический характер.

Симптомы воспаления корня зуба

Воспаление зубного корня или периодонтит бывает острым и хроническим. На ранних стадиях заболевания пациент страдает от приступов острой боли спазматического характера, которые возникают во время еды и при прикосновении к воспаленному участку. На этом этапе воспаления изменения в корне зуба не видны на рентгене.

При своевременном лечении периодонтита риск развития абсцесса и распространения воспаления на костную ткань минимален. Если же не начать терапию после проявления первых симптомов болезни, воспалительный процесс распространится из пульпы и зубных каналов на близлежащие костные ткани.

По мере усугубления воспаления в зубном корне начинается нагноение в мягких тканях, сопровождаемое выраженным отеком десны в зоне поражения, который различим даже с внешней стороны щеки. У корня развиваются гнойные кисты. Усиливается болевой синдром, который становится сложно снять даже с помощью сильных обезболивающих препаратов. Ухудшается общее состояние пациента: поднимается температура, возникает слабость, пропадает аппетит, ухудшается сон, снижается работоспособность.

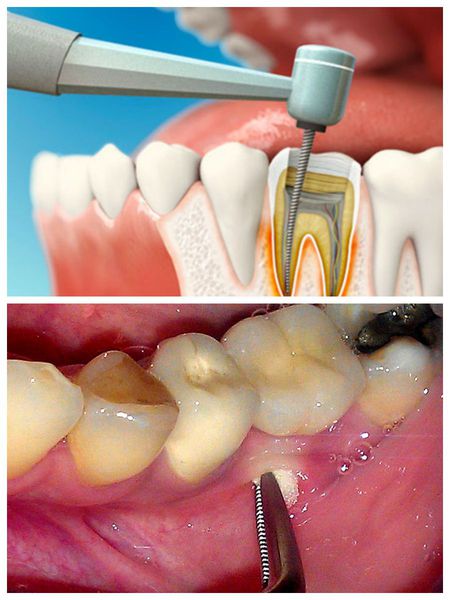

Фото: воспаление зубного корня

При отсутствии лечения симптомы периодонтита постепенно стихают. Поскольку уменьшается болезненность, пациент ошибочно полагает, что болезнь отступила. Но на деле, стихание симптоматики свидетельствует о том, что острая форма болезни переходит в хроническую, которая представляет большую опасность для здоровья. Некоторое время патология может протекать бессимптомно, временами обостряясь и самостоятельно стихая.

При хроническом периодонтите патогенное воздействие на зубной периодонт прогрессирует, разрушая костную ткань. Каждое следующее обострение переносится тяжелее, к стандартным симптомам присоединяются кисты, свищи, абсцессы и прочие гнойные образования в зоне корней. Пациент ощущает выраженный привкус и запах гноя во рту. Узнать хроническое воспаление зубного корня можно по следующим признакам:

- Отсутствие болевых ощущений в состоянии покоя и дискомфорт при надавливании на зуб.

- Изменение цвета и структуры прилегающей к корню пародонтальной ткани.

- Наличие постоянного неприятного запаха изо рта.

Хроническая форма периодонтита лечится сильными антибиотиками. При необходимости осуществляется удаление пораженных участков зубной ткани и кости.

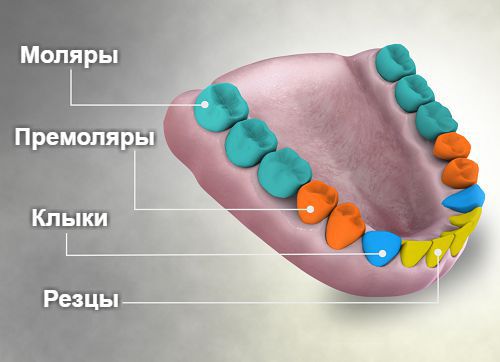

Если не лечить периодонтит, обострения будут повторяться, а зона поражения распространится на корни соседних моляров. Усилится подвижность зуба, что в итоге приведет к необходимости его удаления и повысит риск удаления соседних зубных единиц.

Причины воспаления корня зуба

Первопричиной воспаления зубного корня является патогенная микрофлора, проникшая в периодонт. К проникновению и распространению бактерий вглубь зуба могут привести:

- Запущенные инфекционные заболевания зубов и десен: пульпит, пародонтит, кариес. Под действием микроорганизмов происходит разрушение эмали и дентина, и бактерии проникают вглубь пульпы, каналов и периодонта.

- Некачественное стоматологическое лечение. Несоблюдение правил обработки каналов, техники установки пломб приводит к размножению патогенов внутри зуба и их попаданию в периапикальную область.

- Нарушение сроков эксплуатации зубных протезов и ортодонтических конструкций. Изношенная конструкция может расшатываться и смещаться, вследствие чего в пульпарную полость могут попадать микробы.

К воспалительному процессу в зубном корне могут привести следующие травмы:

- Неправильное распределение пломбировочного материала, повлекшее неравномерное распределение жевательной нагрузки на периодонтальные ткани.

- Надлом корня при стоматологических манипуляциях.

- Надрыв нервно-сосудистого пучка, из-за которого возникла подвижность зуба.

- Разрыв соединительных волокон, удерживающих зуб в альвеоле.

- Вывихи, переломы, трещины на коронках и корнях, а также механические травмы полости рта, связанные со спортивной и профессиональной деятельностью, авариями.

Характерные признаки воспаления в разных областях зуба

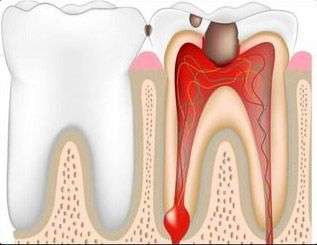

Зубы имеют сложное строение. Под твердой костной тканью скрыты мягкие – пульпа. В пульпе заключены нервные окончания, лимфатические и кровеносные сосуды. Питательные вещества поступают в пульпу через каналы, проходящие в корнях зуба. Воспаление может начаться в пульпе либо в каналах, а при отсутствии лечения воспалительные и некротические процессы распространяются на костную ткань.

Воспаление канала и пульпы зуба

Под воздействием неблагоприятных факторов становится возможным проникновение патогенных бактерий в зубные каналы и пульпу, что провоцирует воспаление, вызывающее сильную зубную боль и развитие гнойных образований у основания зуба. Лечение корневых каналов является сложной операцией, требующей от стоматолога ювелирной точности.

Причины воспаления зубного канала:

- Запущенный кариес. Самым серьезным осложнением кариеса является проникновение инфекции через эмаль и дентин в пульпу. В результате происходит инфицирование сосудов, расположенных в каналах.

- Запущенный пародонтоз. Воспаление десен открывает инфекции путь в зубные каналы, вследствие чего они воспаляются.

- Ошибка стоматолога. Некачественное и несвоевременное пломбирование каналов влечет вторичное воспаление расположенных в них тканей.

Воспаление костной ткани

Воспаление костной ткани, окружающей зуб, ведет к разрушению кости и потере зубной единицы. Ткань кости воспаляется при хронической форме периодонтита, когда нерв и корень уже поражены бактериями, а у корня зуба развилось гнойное образование. Запускать болезнь на этой стадии опасно для жизни: возможно прорастание кист в гайморовы пазухи, распространение инфекции на сердце и другие внутренние органы, заражение инфекцией здоровых зубов, развитие остеомиелита.

Диагностика периодонтита с помощью рентгена

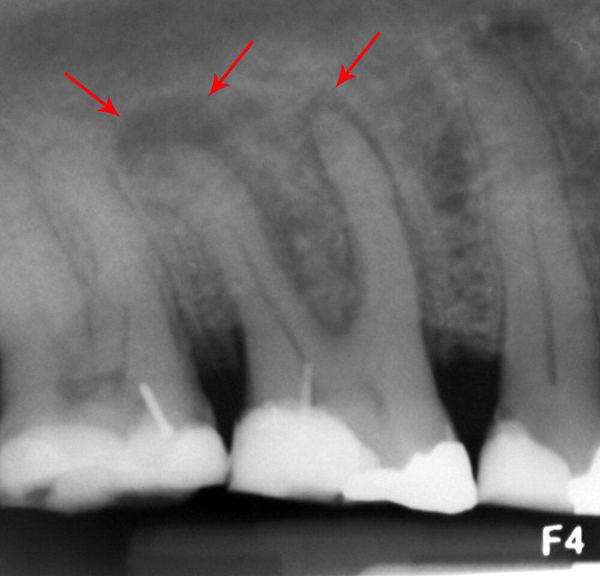

На ранних стадиях заболевания, когда еще не развились процессы гниения, рентген мало информативен и редко используется стоматологами. На этом этапе воспаление корня зуба диагностируется не по рентгенографическому фото, а на основании общей клинической картины: после осмотра ротовой полости и озвучивания жалоб.

Но в диагностике хронических форм периодонтита именно рентгеновский снимок является основным методом определения характера, стадии заболевания и локализации гнойного мешка. Рентген-снимок помогает врачу выбрать адекватную тактику лечения и корректно подготовиться к операции. Наиболее показательной является рентгеноскопия, позволяющая врачу оценить изменение структуры зубных тканей в динамике.

Фото: периодонтит на рентген-снимке

Что делать, если воспалился корень зуба

Воспалительный процесс в зубном корне никогда не начинается самопроизвольно. Существует причина, спровоцировавшая его, и пока она не будет устранена, патология будет прогрессировать, представляя все большую опасность для здоровья.

Чтобы узнать, как безопасно и эффективно снять воспаление в корневой части зуба, необходимо обратиться к врачу. Попытки снять боль анальгетиками могут увенчаться успехом при острой форме заболевания, но расценивать стихание болезненности как снятие самого воспаления нельзя – внутри зуба продолжаются деструктивные процессы.

Лечение воспаления корня зуба может проводиться в домашних условия, но исключительно в том случае, если лечебные мероприятия назначены врачом-стоматологом.

Основные этапы лечения воспаления корня зуба

Что делать при воспалении корня зуба, врач-стоматолог решает исходя из причины и стадии болезни, степени поражения тканей и развития осложнений. Каждому пациенту, у которого воспалился зуб, назначается антибиотикотерапия. Она помогает снять воспаление и блокирует распространение инфекции. Вид антибиотика и оптимальная дозировка подбираются врачом индивидуально.

Лечение периодонтита проводится поэтапно под местной анестезией. К терапии приступают только тогда, когда врач точно установит локализацию очага поражения с помощью рентгенографии.

Схема лечения периодонтита:

- Каналы, ведущие к очагу поражения, рассверливаются. В них помещаются специальные тампоны, пропитанные антисептиком.

- Для соблюдения стерильности на коронку устанавливается временная пломба.

- Доктор назначает антибиотик, поясняет, нужно ли делать какие-либо процедуры в домашних условиях, и отпускает пациента лечиться амбулаторно.

- Следующий прием у стоматолога состоится спустя 2–3 дня. Если к этому моменту у пациента отсутствуют болевые приступы, отеки, гиперемия и припухлости, временная пломба удаляется, производится повторная промывка каналов антисептиком и снова устанавливается временная пломба.

- Вторую временную пломбу снимают спустя 2–3 месяца после того, как пациент сделает рентген-снимок, по которому врач сможет судить о динамике восстановления корня.

В случае благополучного лечения и отсутствия рецидива временная пломба извлекается, врач снова делает промывку каналов и устанавливает постоянную пломбу. Чтобы корень не воспалился повторно, после пломбирования вновь проводится рентген-исследование. По снимку врач может удостовериться в том, что каналы полностью залиты раствором, и процедура выполнена качественно. Контрольный визит к стоматологу должен состояться спустя 4 месяца после установки постоянной пломбы.

- Время чтения статьи: 1 минута

Флюс или периостит – это крайне неприятное заболевание полости рта. Факторами возникновения флюса выступает травма десны, инфекция, постепенно разрушающийся от кариеса зуб, в котором уже уничтожен дентин под воздействием патогенных микроорганизмов.

Флюс или периостит – это крайне неприятное заболевание полости рта. Факторами возникновения флюса выступает травма десны, инфекция, постепенно разрушающийся от кариеса зуб, в котором уже уничтожен дентин под воздействием патогенных микроорганизмов.

Большинство людей попросту не обращаются к стоматологу при зубной боли, предпочитая применять обезболивающие препараты. Но это может привести к серьезному воспалению зуба и его дальнейшей потере.

Виды флюса

Подобная патология характеризуется несколькими стадиями своего клинического развития. На первой стадии появляются незначительные болевые ощущения. Вторая стадия характеризуется припухлостью и покраснением десны в области попадания инфекции.

При третьей стадии появляется гной, повышается температура, заметно опухает щека и область десны. При четвертой стадии человек ощущает резкую пульсирующую боль, отек усиливается, может начаться обширный воспалительный процесс. Существуют следующие виды флюса:

Обыкновенный. Патологический процесс происходит без инфильтрации гноем надкостницы;

Фиброзный. При таком виде периостита воспаление переходит на ткани надкостницы;

Ортодогенный периостит. Болезнь проявляется в виде остеомиелита, который является серьезным осложнением, требующим оперативного удаления зуба;

Альбуминозный флюс. Хроническая патология, которая отличается вялым течением, субферильной температурой и нагноением.

Установить тип заболевания и назначить грамотное лечение может лишь стоматолог, но перед посещением надо обязательно купировать процесс.

Полоскание при флюсе

Растворы для полоскания оказывают регенерирующее и противовоспалительное действие на патологический очаг. Можно использовать раствор соды, который уменьшает боль и воспаление. Делать полоскание надо каждые два часа. Сода в объеме двух чайных ложек растворяется в 200 мл теплой воды и используется в течение всего дня.

Хорошую терапевтическую эффективность имеет раствор марганца. Он позволят уменьшать отеки, устраняя патогенные микроорганизмы. Можно применять препарат Ротокан, который включает в себя ромашку, тысячелистник и календулу. Для приготовления раствора в теплую воду достаточно добавить одну ложку Ротокана. Полоскать полость рта следует не менее 4-5 раз в день.

Также используются антисептические средства, такие как Хлоргекседин и Мирамистин. Их можно не растворять в воде. Достаточно делать орошения пораженной полости для того, чтобы снизить отеки, боль и воспаление. К средствам для полоскания, сходных по своему терапевтическому воздействию с Мирамистином и Хлоргексидином можно отнести еще Фурацилин, который продается в таблетках. Пары таблеток достаточно для приготовления 200 мл раствора для обработки полости рта.

Компрессы и примочки при периостите

Компрессы и примочки оказывают местное противовоспалительное и обеззараживающее действие, они уничтожают болезнетворные микробы и позволят избавиться от отека на слизистой. Можно применять препарат Димексид, который разводится с водой до достижения 20-30% концентрации. Компресс накладывается на область воспаления и держится около часа времени.

Также хорошо помогают примочки с содой. Пищевая сода разводится в объеме двух чайных ложек в 200 мл воды. Раствором можно смочить ватный диск или несколько слоев марли и затем приложить примочку к пораженному участку десны.

Хорошая терапевтическая эффективность наблюдается и при использовании солевых компрессов. Достаточно растворить пару чайных ложек в 100 мл теплой воды. Смоченный в растворе тампон из марли надо приложить к воспаленному участку и подержать между десной и щекой не менее получаса времени.

Противовоспалительные препараты и антибиотики

Использование антибиотиков помогает снять боль и купировать острый очаг воспаления. Можно применять такие антибиотики, как Трихопол, Линкомицин, Ципрофлоксацин, Флемоксин, Бисептол, Амоксиклав, Ципролет. Антибактериальные препараты нельзя использовать более пяти дней во избежание микробной устойчивости организма.

Для снижения отечности и покраснения дополнительно можно пропить Диазолин, Нимесил или Диклофенак, которые оказывают местное противовопалительное и противоотечное действие.

Гели и мази

Для местного применения используются мази. В частности, это мазь Вишневского, которая останавливает развитие гнойного процесса. Входящий в ее состав березовый деготь усиливает кровообращение тканей и ускоряет их естественную регенерацию.

Из современных гелей рекомендовано применять препарат Метрогил Дента, в состав которого входят антибактериальные компоненты в виде Хлоргексидина и Метронидазола.

Эта статья носит информативный характер, за подробностями просим вас обращаться к врачу! О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у врача.

Дата публикации 6 февраля 2020Обновлено 7 февраля 2020

Определение болезни. Причины заболевания

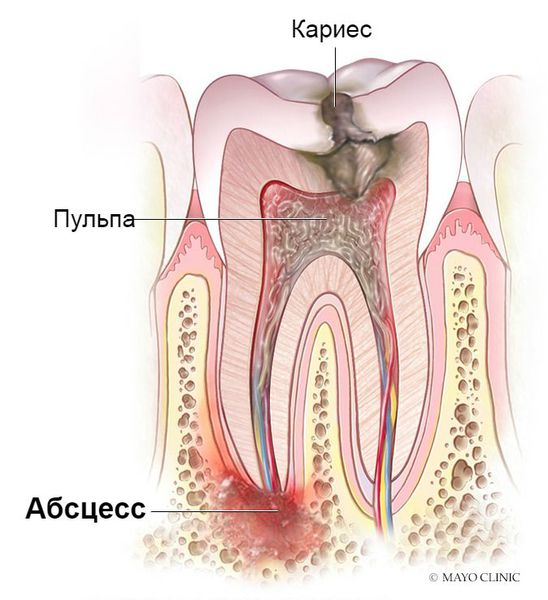

Абсцесс зуба — это локальное скопление гноя в области корня зуба, обычно имеет чётко обозначенные границы. Данное заболевание представляет собой хронический процесс.

Ключевым звеном развития абсцесса является смешанная микрофлора: чаще всего это микроорганизмы, живущие при отсутствии кислорода (пептострептококки, фузобактерии, актиномицеты, зеленящие стрептококки, энтеробактерии, золотистые стафилококки).

Провоцирующие факторы развития абсцесса:

- травмы, возникающие при попадании инородных тел в зубодесневой карман (например, рыбной кости или зубочистки);

- сужение входа в зубодесневой карман из-за набухания десны или сгущения секрета (налёта, клеток крови, разрушенной ткани) в связи с активацией патогенных микроорганизмов;

- некорректное (травматичное) снятие поддесневых зубных отложений;

- распространение бактериальной инфекции из корневого канала через боковые канальцы в периодонт при перфорациях стенки корня или его переломах — самая частая причина возникновения абсцесса [3].

Среди острых инфекций полости рта абсцессы занимают первое место: на их долю приходится 80-85 % случаев [10]. За последние 20 лет количество пациентов с острыми инфекциями полости рта увеличилось, также стало больше пациентов с осложнёнными формами течения болезни (сепсисом, медиастинитом и др.). Это связано с изменением микрофлоры, вызывающей заболевания, её устойчивостью к антибиотикам и увеличением количества пожилых пациентов с хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, атеросклерозом и др.).

Чаще всего абсцесс зуба встречается в 16-34 лет (52 %), реже — в 35-59 лет (41 %), крайне редко — у пожилых людей в возрасте 60-74 лет (в 7 %). За медицинской помощью в 79 % случаев больные обращаются на 5-10 сутки от начала развития заболевания. Госпитализация на 2-4 сутки от начала воспаления требуется лишь 21 % обследуемых. Причинными зубами обычно становятся зубы нижней челюсти (72 %), реже — зубы верхней челюсти (28 %). Причём абсцесс чаще возникает под молярами, чем под премолярами [9].

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением — это опасно для вашего здоровья!

Симптомы абсцесса зуба

Часто абсцесс зуба начинается с обострения хронического воспалительного процесса:

- периодонтита — воспаления периодонта, связывающего корень зуба с костью челюсти;

- перикоронита — воспаления тканей вокруг прорезающегося зуба;

- абсцедирующего пародонтита — воспаления дёсен с образованием абсцесса (гнойного очага).

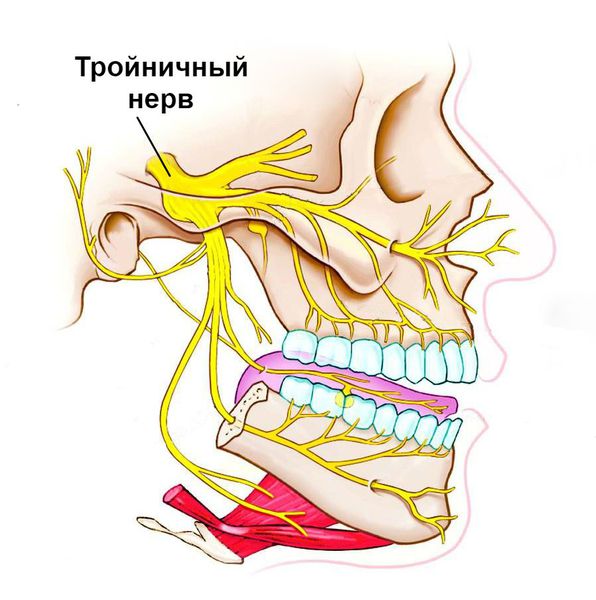

В этих случаях в поражённой области возникает постоянная ноющая боль различной интенсивности. При надавливании на проблемный зуб она заметно усиливается и распространяется по ходу пролегания тройничного нерва, затрагивая соседние зубы. Постепенно слизистая оболочка вокруг болезненного участка краснеет, отекает, во рту появляется резкий неприятный запах, на языке образуется налёт, слюна становится густой и тягучей.

С проникновением инфекции процесс воспаления распространяется. Это приводит к уплотнению тканей, припухлости лица и шеи, вовлечённых в патологический процесс. Боль из ноющей и локализованной перерастает в пульсирующую и распространённую, выходя за пределы челюсти. В связи этим пациенту становится трудно жевать и полностью открывать рот, может отмечаться боль при накусывании, подвижность зубов, увеличение и болезненность лимфоузлов в поражённой области.

К общим проявлениям абсцесса относятся:

- повышение температуры тела до 40°С;

- головная боль;

- раздражительность [3].

При высокой вирулентности инфекции (её способности заражать организм) и выраженной чувствительности организма к инфекции заболевание протекает довольно бурно. Для таких случаев характерно внезапное начало болезни, яркое проявление местных признаков (отёка и покраснения), резко выраженные симптомы гнойно-резорбтивной лихорадки (продолжительное повышение температуры, отёк, пульсирующие боли и др.). Интоксикация резко увеличивается, что проявляется нарушением сна, потерей аппетита, общим недомоганием [4].

Патогенез абсцесса зуба

Одонтогенные (зубные) инфекции развиваются при проникновении смешанной бактериальной флоры в окружающие ткани. На ранних стадиях доминируют факультативные анаэробные бактерии (например, стрептококки). Они могут существовать как при наличии кислорода, так и при его отсутствии. Если в момент попадания инфекции не проводится лечение, то мягкий отёк становится плотным. В ходе этого процесса окислительно-восстановительный потенциал поражённых тканей изменяется, и окружающая среда становится кислой и гипоксической (бескислородной). Это приводит к росту облигатных анаэробных бактерий, которые существуют только в отсутствии кислорода, и задерживает рост факультативных анаэробов [2]. Такая смена бактерий, наряду с усиленной реакцией организма на инфекцию, приводит к образованию абсцесса [1].

В процессе своей жизнедеятельности бактерии выделяют токсины. Они участвуют в образовании биологически активных продуктов, которые усиливают проницаемость сосудов. Воспаление пародонта продолжает прогрессировать, из-за чего в нём скапливаются антигены — чужеродные для организма вещества. Их скопление является первичным очагом инфекции. В ответ на данные антигены организм выделяет антитела, которые борются с чужеродными веществами.

От здоровых тканей очаг инфекции отделяет соединительная капсула. Благодаря ей сохраняется баланс между патогенной флорой и здоровыми тканями. Но, несмотря на борьбу организма с инфекцией, бактерии продолжают проникать в пародонт через корневой канал зуба. Их количество увеличивается, а вместе с этим выделяется больше токсинов и продуктов распада тканей.

При механическом повреждении защитной капсулы (например, во время удаления зуба или лечения корневых каналов) инфекция проникает в окружающие ткани и кровоток, приводя к осложнениям.

Также на нарушение баланса между патогенным очагом и здоровыми тканями может повлиять охлаждение, перегревание или болезни, протекающие на фоне абсцесса (например, грипп, ОРЗ, ангина, гепатит B и др.) [4].

Классификация и стадии развития абсцесса зуба

Согласно классификации А. И. Евдокимова, все абсцессы челюстно-лицевой области по своему анатомическому расположению делятся на пять групп:

- Абсцессы лица (располагаются в верхней части лица, включая верхнюю челюсть):

- абсцессы подглазничной области;

- абсцессы скуловой области;

- абсцессы орбиты глаза;

- абсцессы височной области;

- абсцессы подвисочной и крылонёбной ямок;

- абсцессы щёчной области;

- абсцессы мягкого и твёрдого нёба.

- Околочелюстные абсцессы (располагаются в области нижней челюсти).

- Абсцессы дна полости рта (верхнего и нижнего отделов).

- Абсцессы языка.

- Абсцессы шеи [11].

Все эти абсцессы бывают поверхностными и глубокими.

По тяжести течения болезни абсцессы зуба условно делят на три группы:

- лёгкая — в патологический процесс вовлечена одна анатомическая область;

- среднетяжёлая — в патологический процесс вовлечены две анатомические области и более;

- тяжёлая — абсцессы дна полости рта, шеи и половины лица, а также сочетание абсцесса височной области с подвисочной и крылонёбной ямками [9].

Также различают острую и подострую стадии течения абсцессов или фазу гидратации и дегидратации [4].

Развившись в области корня зуба, инфекционный процесс распространяется на кость и проникает в прилежащие к ней ткани.

| Первоначальная локализация инфекции | Область распространения |

|---|---|

| Верхняя челюсть или передние зубы и премоляры нижней челюсти | Преддверие щёчного пространства |

| Верхняя челюсть (если инфекционный процесс приводит к перфорации кости выше места прикрепления щёчной мышцы) | Щёчное пространство |

| Задние зубы нижней челюсти | Поднижнечелюстное пространство |

| Любая область, если не проводится лечение (представляет значительный риск для пациента) | Фасциальные пространства (назад и вниз по шее) |

Направление распространения инфекции определяется в первую очередь толщиной прилежащей кости и расположением места прикрепления мышцы по отношению к очагу инфекции. Например, вестибулярная кортикальная пластина верхней челюсти достаточно тонкая, поэтому большинство инфекций распространяется на лицевую область, что практически всегда приводит к развитию вестибулярного абсцесса (со стороны преддверия полости рта). Однако если инфекционный процесс проходит через кость выше места прикрепления щёчной мышцы (это иногда происходит при инфекции моляров), может развиться инфекция щёчного пространства.

На нижней челюсти кортикальная кость, окружающая передние зубы и премоляры, также относительно тонка. Поэтому чаще всего инфекция локализуется в преддверии щёчной области. Однако сзади язычная кортикальная пластина ещё тоньше, и место прикрепления подбородочно-язычной мышцы расположено достаточно высоко по отношению к верхушкам моляров, в связи с чем развиваются инфекционные процессы поднижнечелюстного пространства. Оттуда инфекция может распространиться назад и вниз на шею, а иногда и в грудную полость [1].

Осложнения абсцесса зуба

Абсцесс зуба не проходит без лечения. В случае его самостоятельного вскрытия боли могут значительно уменьшиться, однако это не отменяет необходимость в стоматологическом лечении. Если абсцесс не дренировать, инфекция может распространиться на ткани нижней челюсти и другие участки головы и шеи, что может привести к различным осложнениям.

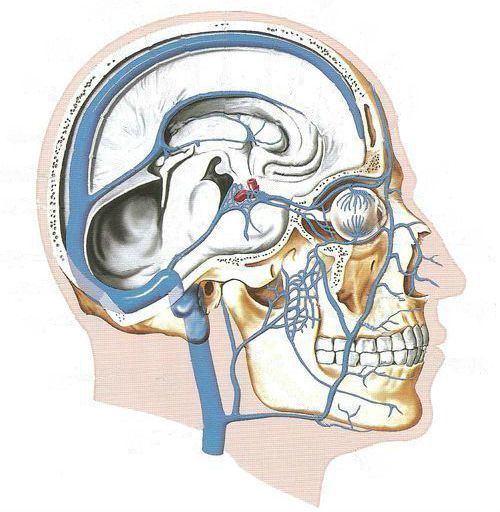

Флебиты и тромбофлебиты

При близком расположении вен к очагу инфекции развивается такое тяжёлое осложнение как тромбофлебит — воспаление вены с последующим образованием тромба. Сначала воспалительный процесс поражает стенки сосудов (флебит), затем распространяется на окружающую вену клетчатку (перифлебит) и в конце захватывает всю стенку вены. Из-за поражения сосуда ток крови становится медленнее, состав крови меняется, свёртываемость увеличивается. Всё это способствует образованию тромба. В некоторых случаях тромбы формируются в венозных синусах головного мозга.

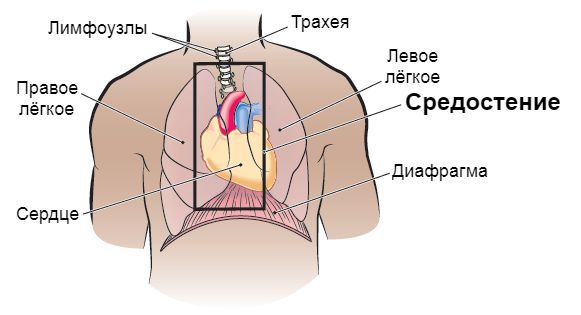

Медиастинит

Медиастинит — это воспаление средостения (комплекса органов, расположенных в грудной полости между левой и правой медиастинальной плеврой, задней поверхностью грудины и грудным отделом позвоночника и шейками рёбер). Способно привести к летальному исходу.

Проникнуть в средостение инфекция может контактным путём, через кровь или лимфоток. Гнойный экссудат настолько активен, что способен расплавить межмышечные перегородки и стенки крупных артерий. В связи с этим инфекционный процесс быстро распространяется и создаёт риск появления сильных кровотечений.

Источником распространения инфекции, приводящей к медиастиниту, обычно является воспаление в области верхушки корня зуба (иногда в сочетании с инфекцией миндалин или повреждением слизистой ротовой полости).

Острый или хронический сепсис

Сепсис — это наиболее тяжёлое осложнение абсцесса зуба, которое возникает при несостоятельности иммунной системы. Организм не может противостоять инфекции, и она распространяется по всему организму. В зависимости от скорости появления симптомов сепсис бывает молниеносным (1-2 дня), острым (5-7 дней), подострым (1-2 недели) и хроническим. В первую очередь нарушается работа лёгких, а затем и других органов: печени, почек и т. д. Впоследствии развивается септический шок: замедляется кровообращение в тканях органов, развивается недостаточность нескольких систем органов — синдром полиорганной недостаточности. При возникновении данного синдрома большинство пациентов умирают в течение 2-3 дней [8].

Менингеальные заболевания

Менингеальные осложнения абсцесса зуба (менингит, абсцесс мозга и др.) встречаются не так часто, однако их процент смертности довольно высокий: он достигает 40-90 %. Чаще всего данные заболевания возникают в связи с распространением инфекции из первичных очагов, височной области, крылонёбной или подвисочной ямки.

Диагностика абсцесса зуба

Диагностика абсцессов основывается на данных опроса пациента и объективного исследования. При осмотре обращает на себя внимание гиперемированная и отёчная слизистая оболочка, а также ограниченная отёчность десны округлой или овальной формы. При пальпации очаг поражения мягкий, флюктуирует (колеблется), наблюдается резкая болезненность. Определяется подвижность зубов, положительная реакция на перкуссию (простукивание). При зондировании зубодесневого кармана или надавливании на десну выделяется гнойный экссудат.

Выделяют четыре местных признака, на которых основывается топическая диагностика (определение очага болезни):

- наличие «причинного» зуба;

- выраженность воспалительного инфильтрата;

- нарушение двигательной функции нижней челюсти;

- затруднение глотания.

Оценивается тип воспалительной реакции и местные проявления в зависимости от локализации и распространённости процесса. Учитывается возраст пациента, местная симптоматика и наличие общих заболеваний, создающих иммунную недостаточность и отражающихся в своеобразии общей картины болезни.

Микробиологическая диагностика важна для определения видов микробных возбудителей, их свойств, уровня концентрации, а также чувствительности инфекционных агентов к антибактериальным препаратам.

Большое значение для установления диагноза и прогноза заболевания имеют исследования крови и мочи:

- в общем анализе крови — повышенный уровень лейкоцитов;

- в анализе мочи — наличие белка, клеток крови, дегенеративных клеток почечного эпителия (всё это показатели наличия воспаления, т. е. инфекции).

При бурном течении заболевания содержание лейкоцитов в периферической крови повышается до 15,0-20,0*109/л, наблюдается резкий сдвиг нейтрофилов влево, появление их юных (созревающих) форм, СОЭ (скорость оседания эритроцитов) — 50-60 мм/ч. В моче появляется белок, цилиндры, эритроциты [4].

Большое значение имеют показатели реактивности организма. Наиболее информативны в этом плане данные лейкоцитарного индекса интоксикации, иммунологические показатели и показатели биохимического исследования крови.

В комплексном обследовании необходимо проводить рентгенологическое исследование. Оно позволяет уточнить, что источником инфекции является именно зуб [5].

Абсцессы необходимо дифференцировать от следующих заболеваний:

- фурункула и карбункула лица в начальной стадии болезни;

- рожистого воспаления лица;

- острого воспаления околоушной и поднижнечелюстной слюнных желёз;

- нагноившихся срединной и боковой кист шеи;

- нагноившейся дермоидной кисты дна полости рта;

- специфических хронических воспалительных процессов [4].

Лечение абсцесса зуба

Подход к лечению абсцесса должен быть систематичным, при этом нельзя упускать важную информацию о состоянии пациента. Результаты лечения необходимо оценивать в динамике, с большой тщательностью.

Принципы лечения:

- Определение степени тяжести:

- оценка анамнеза (наличие боли, её распространение из какой-либо конкретной области, скорость прогрессирования);

- оценка отёка (размер, характеристика при пальпации);

- наличие ограничения открывания рта (указывает на вовлечение жевательных мышц).

- Оценка иммунитета:

- поиск заболеваний и препаратов, подавляющих защитные системы организма;

- Хирургическое лечение

- Антибиотикотерапия.

- Дальнейшее наблюдение.

Операция — основной метод лечения абсцесса зуба. Она направлена на устранение причины болезни (некротической пульпы зуба) и дренирование гноя, скопившегося в области абсцесса. Возможны два варианты операции:

- простое лечение — доступ к каналу корня осуществляется через коронку зуба и удаление некротизированной пульпы;

- сложное — выполняется разрез и дренирование мягких тканей, вовлечённых в инфекционный процесс.

При выборе препарата для антибиотикотерапии необходимо учитывать состояние иммунитета, аллергию и предшествующую терапию. Также следует помнить, что подобрать эффективный антибиотик может только врач. Он также выбирает подходящий путь введения препарата (при легкой и средней степени тяжести назначается перорально — путём проглатывания), назначает адекватную дозу и правильный интервал между приёмами или введениями препарата.

Антибиотик используется в течение определённого времени: на протяжении лечения и ещё минимум в течение двух дней после разрешения клинических симптомов (в среднем она должна длиться семь дней). Обычно при успешном лечении улучшение наступает через два дня, полное разрешение симптомов — через 4-5 дней.

Инфекции, захватывающие фасциальные пространства, требуют интенсивного лечения, и пациент как можно раньше должен посетить специалиста для назначения антибиотикотерапии и выполнения оперативного вмешательства.

Первоначальный выбор антибиотика для лечения болезни можно сделать без определения чувствительности микроорганизмов, так как науке известны бактерии, вызывающие одонтогенные инфекции. Но это не исключает необходимость забора материала для данного исследования во время операции, а также дальнейшей коррекции антибиотикотерапии. Чаще всего используют пенициллин, эритромицин, кларитромицин, клиндамицин, тетрациклин, метронидазол.

После проведённого лечения необходимо тщательно контролировать состояние пациента. На следующий день пациент должен прийти на приём к врачу или, в крайнем случае, позвонить. Это требуется для оценки реакции на назначенное лечение, аллергических и токсических реакций, а также побочных эффектов [1].

Прогноз. Профилактика

Врач принимает решение о сохранении зуба. Всё будет зависеть от ответа периодонта на оказываемое лечение. В целом на прогноз заболевания зависит от множества факторов: уровня и типа разрушения альвеолярной кости, вовлечения участка зуба, где разветвляются корни, анатомических и функциональных особенностей зуба. Также обязательно нужно учитывать причины появления абсцессов, возраст больного и общее состояние организма. Ухудшить