Воспаление рыхлой соединительной ткани

Воспаление в соединительной ткани. Процессы воспаления в соединительной ткани.

Рыхлая соединительная ткань — это система многих клеточных дифферонов, или гистогенетических рядов — дивергентных линий клеточной дифференцировки. Несмотря на большое разнообразие клеточных форм, все они составляют единую систему, выполняющую защитную и трофическую функции. Между кровью и соединительной тканью существуют тесные взаимосвязи и постоянный обмен клеточными элементами.

Структурно-функциональной единицей соединительной ткани считается гистион. Он включает участок микроциркуляторного русла с окружающими его клетками и межклеточными структурами. Рыхлая соединительная ткань находится в динамических взаимодействиях с другими тканями, в частности, с эпителиальными, ретикулярной, эндотелиальной, жировой, пигментной, плотными волокнистыми соединительными тканями.

Воспаление и регенерация. При действии повреждающих агентов (механических, химических, бактериальных и других) в рыхлой соединительной ткани развивается сложная сосудисто-тканевая защитно-приспособительная реакция — воспаление. При воспалении наблюдаются как общие, так и местные изменения. Местные проявления реакции организма в очаге воспаления включают несколько взаимосвязанных фаз: 1) альтерация (повреждение) тканей; 2) высвобождение физиологически активных веществ — так называемых медиаторов воспаления; 3) сосудистая реакция с экссудацией, включающая изменение кровотока в микроциркуляторном русле, повышение проницаемости сосудов; 4) резорбция продуктов распада тканей; 5) пролиферация клеток с образованием «грануляционной ткани» и последующей регенерацией тканей. Завершается воспаление образованием зрелой волокнистой соединительной ткани.

При описании воспаления обычно выделяют три фазы: лейкоцитарную, с преобладанием в очаге воспаления нейтрофильных гранулоцитов; макрофагическую, когда продукты распада активно резорбируются макрофагами; фибробластическую, на протяжении которой на месте повреждения разрастается соединительная ткань.

Лейкоцитарная фаза воспаления характеризуется передвижением нейтрофильных гранулоцитов в очаг распада ткани на месте ее повреждения. Пусковым механизмом воспаления является выброс медиаторов и цитокинов (гистамина, серотонина, лизосомных гидролаз и других биологически активных веществ). Источником выделения медиаторов являются тканевые базофилы (тучные клетки), лейкоциты, кровяные пластинки, макрофаги и лимфоциты. При этом развивается комплекс сосудистых изменений, включающий повышение проницаемости микроциркуляторного русла, экссудацию жидких составных частей плазмы, эмиграцию клеток крови. Уже через 6 ч от начала воспаления образуется лейкоцитарный инфильтрат. Нейтрофильные гранулоциты проявляют высокую фагоцитарную активность, поглощая главным образом микроорганизмы (отсюда их название — микрофаги). Часть нейтрофилов при этом распадается, выделяя большое количество лизосомных гидролаз. Это способствует очищению очага воспаления от поврежденных тканей.

Макрофагическая фаза воспаления протекает при явлениях активизации макрофагов как гематогенных (возникающих из моноцитов крови), так и гистиогенных (оседлых макрофагов — гистиоцитов). Макрофаги энергично фагоцитируют продукты тканевого распада. Вместе с тем они вырабатывают вещества — стимуляторы восстановительных процессов в очаге воспаления.

Фибробластическая фаза является завершающей фазой воспаления. Она характеризуется пролиферацией (размножением) клеток фибробластического ряда и их передвижением к воспалительному очагу. Поскольку к этому времени заканчивается в основном очищение места повреждения от продуктов тканевого распада, фибробласты заполняют бывший дефект ткани. Они интенсивно вырабатывают межклеточное вещество. При этом образуются вначале тонкие аргирофильные, а позднее и коллагеновые волокна. Вместе с клетками эти волокна отграничивают воспалительный очаг от неповрежденной ткани. Развитие фибробластов постепенно приводит к замещению воспалительного очага соединительной тканью. При значительном дефекте ткани на месте очага воспаления формируется рубец. При наличии инородного тела вокруг него образуется соединительнотканная капсула, отчетливо выраженная на 5-7-е сутки от начала воспаления. Относительно источников развития фибробластов в очаге повреждения существуют разные гипотезы. Так различают две субпопуляции фибробластов, имеющие разные источники и отличающиеся неодинаковой продолжительностью жизни (коротко- и долгоживущие фибробласты).

Фибробласты, которые развиваются из стволовых кроветворных клеток — это короткоживущая популяция фибробластов защитно-трофического типа, участвующая в процессах воспаления, заживления ран и т. д. Другие фибробласты происходят от стволовых стромальных клеток (механоцитов) костного мозга. Это популяция долгоживущих фибробластов опорного типа с преимущественно механическими функциями. Кроме того, существуют специализированные формы фибробластов — фиброкласты и миофибробласты, развивающиеся из адвентициальных клеток. Фиб-рокласты обеспечивают перестройку соединительной ткани путем разрушения межклеточного вещества. В цитоплазме клеток обнаруживается хорошо развитый аппарат лизиса коллагеновых фибрилл. Клетки выявляются преимущественно в области формирования рубцовой ткани после повреждения органов. Миофибробласты отличаются от фибробластов большим содержанием сократительных филаментов (актина гладкомышечного типа). Они также участвуют в регенерации путем контракции краев раны.

— Также рекомендуем «Ткани с опорно-механической функцией. Плотные волокнистые соединительные ткани.»

Оглавление темы «Костные ткани. Мышечные ткани.»:

1. Воспаление в соединительной ткани. Процессы воспаления в соединительной ткани.

2. Ткани с опорно-механической функцией. Плотные волокнистые соединительные ткани.

3. Костные ткани. Остеогистогенез.

4. Развитие костной ткани на месте хряща. Остеокласты. Пластинчатая костная ткань.

5. Ткани с двигательной функцией. Скелетная мышечная ткань. Гистогенез скелетной мышечной ткани.

6. Строение скелетной мышечной ткани. Регенерация скелетной мышечной ткани.

7. Сердечная мышечная ткань. Строение сердечной мышечной ткани.

8. Гладкая мышечная ткань. Строение гладкой мышечной ткани.

9. Мионевральная ткань. Миоидные клетки.

10. Ткани нервной системы. Гистогенез нервной системы.

Защитная функция соединительной ткани проявляется в реакции воспаления, репаративной регенерации, иммунных реакциях. В их реализации участвуют как клетки, межклеточное вещество соединительной ткани, так и клетки крови.

Воспаление — стереотипная защитно-приспособительная реакции на местное повреждение (инфекция, травма, гипоксия и т.д.). Морфологически в развитии воспалительной реакции выделяют несколько частично перекрывающихся фаз (рис. 14.4).

Фаза альтерации характеризуется появлением очага поражения в ткани в результате воздействия неблагоприятного фактора. Компоненты поврежденных тканей выделяют медиаторы воспаления. В частности, тучные клетки выделяют гистамин, гепарин, се-

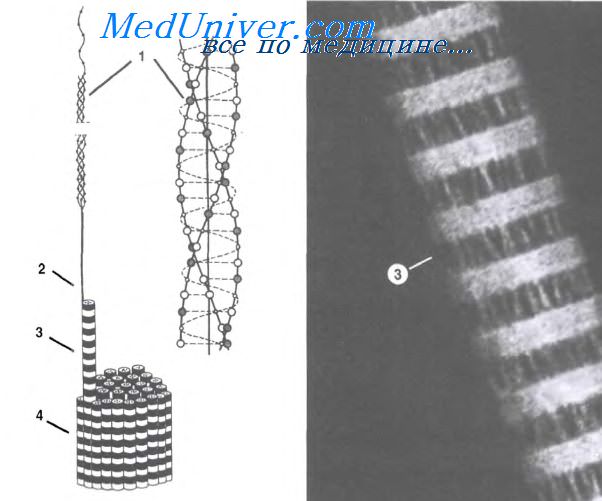

Рис. 14.4. Схема последовательных фаз асептического воспаления [ 571: а — стадия альтерации; 6 — стадия экссудации и лейкоцитарная; в — стадия экссудации и макрофагическая; г — стадия пролиферации (фибробластиче- ская); 1 — капилляр; 2 — базальная мембрана; 3 — разрушенная тучная клетка; 4 — кариорексис; 5 — инородное тело; 6 — набухшие эндотелиоциты; 7 — диапедез нейтрофильпых гранулоцитов; 8 — эритроцит; 9 — гибнущий ней- трофильпый гранулоцит; 10 — фибробласт; 11 — лимфоцит; 12 — моноцит;

13 — макрофаг; 14 — гибнущие лимфоциты; 15 — диапедез лимфоцитов

ротонин, которые увеличивают проницаемость капилляров. Вазоактивные вещества выделяются также макрофагами, базофилами крови, тромбоцитами.

Фаза экссудации проявляется:

- 1) изменением микроциркуляториого русла в результате активации клеток и выделения активных веществ в первой фазе. Проявляется покраснением и повышением температуры участка воспаления;

- 2) появлением бесклеточного экссудата в результате выхода жидкой части крови в ткань. Возникает отек ткани, который клинически проявляется припухлостью. В этой фазе отмечается замедление кровотока, гидратация межклеточного вещества соединительной ткани, что обеспечивает выход лейкоцитов из кровотока.

Лейкоцитарная фаза характеризуется появлением клеток в экссудате, в первую очередь нейтрофильных лейкоцитов. Они формируют лейкоцитарный вал, который отделяет очаг поражения от здоровой ткани. В очаге воспаления нейтрофильные лейкоциты фагоцитируют микроорганизмы, при этом сами могут погибнуть, образуя гной. Эти клетки выделяют вещества, которые привлекают в очаг воспаления моноциты крови.

Макрофагическая фаза реализуется макрофагами. Под влиянием цитокинов экзогенных пирогенов (эндотоксины, белок микроорганизмов) макрофаги активируются и фагоцитируют погибшие нейтрофилы, клеточный дендрит, микроорганизмы, формируя второй антимикробный барьер. Сами макрофаги вырабатывают интеролейкин-1 (повышает температуру тела), ряд ферментов, которые разрушают компонентны межклеточного вещества. Макрофаги также выступают в роли антигенпредставляющих клеток и инициируют иммунные реакции.

Фибробластическая фаза связана с привлечением в очаг воспаления фибробластов. Клетки, инфильтрирущие очаг воспаления (макрофаги, лимфоциты и др.), выделяют фибронектин, фактор роста фибробластов, макрофагические факторы стимуляции роста кровеносных сосудов и др., стимулируют синтетическую активность фибробластов, способствуют росту сосудов. В результате восстанавливается поврежденная рыхлая волокнистая соединительная ткань. Вначале она характеризуется высоким содержанием клеточных элементов и кровеносных сосудов — это грануляционная ткань. Впоследствии эта ткань преобразуется в плотную соединительную ткань — рубец.

Соединительная ткань встречается в организме буквально на каждом шагу. Кости, хрящи, сухожилия и связки — это всё соединительная ткань. Она образует каркас, «арматуру» для внутренних органов, защищает их, участвует в их питании, «склеивает», как цемент, разные виды тканей между собой.

Соединительная ткань есть в суставах, мышцах, глазах, сердце, коже, легких, почках, органах пищеварительной и мочеполовой системы, в стенке кровеносных сосудов.

На данный момент ученым известно более 200 заболеваний, при которых страдает соединительная ткань. А так как она разбросана по всему организму, то и симптомы обычно возникают не в каком-то одном органе, а сразу в нескольких — то есть, выражаясь врачебным языком, носят системный характер. Именно поэтому заболевания соединительной ткани называют системными. Иногда используют более научный синоним — «диффузные». Иногда говорят просто — «коллагенозы».

Что общего между всеми системными заболеваниями соединительной ткани?

Все болезни из этой группы обладают некоторыми общими чертами:

- Они возникают в результате нарушения работы иммунитета. Иммунные клетки перестают различать «своих» и «чужих», и начинают атаковать собственную соединительную ткань организма.

- Эти заболевания протекают хронически. Вслед за очередным обострением наступает период улучшения состояния, а после него — снова обострение.

- Обострение возникает в результате действия некоторых общих факторов. Чаще всего его провоцируют инфекции, пребывание под солнечными лучами или в солярии, введение вакцин.

- Страдают многие органы. Чаще всего: кожа, сердце, легкие, суставы, почки, плевра и брюшина (две последние — это тонкие пленки из соединительной ткани, которые покрывают внутренние органы и выстилают изнутри, соответственно, грудную и брюшную полость).

- Улучшить состояние помогают лекарства, которые подавляют иммунную систему. Например, глюкокортикостероиды (препараты гормонов коры надпочечников), цитостатики.

Несмотря на общие признаки, каждое из более чем 200 заболеваний имеет собственные симптомы. Правда, установить правильный диагноз иногда бывает очень сложно. Диагностикой и лечением занимается врач-ревматолог.

Некоторые представители

Типичный представитель группы системных заболеваний соединительной ткани — ревматизм. После инфекции, вызванной особой разновидностью бактерий-стрептококков, иммунная система начинает атаковать собственную соединительную ткань. Это может приводить к воспалению в стенках сердца с последующим формированием пороков сердечных клапанов, в суставах, нервной системе, коже и других органах.

«Визитная карточка» другого заболевания из этой группы — системной красной волчанки — характерная сыпь на коже лица в виде «бабочки». Также может развиваться воспаление в суставах, коже, внутренних органах.

Дерматомиозит и полимиозит — заболевания, которые, соответственно, сопровождаются воспалительными процессами в коже и мышцах. Их возможные симптомы: мышечная слабость, повышенная утомляемость, нарушение дыхания и глотания, лихорадка, снижение веса.

При ревматоидном артрите иммунная система атакует суставы (преимущественно мелкие — кистей и стоп), со временем они деформируются, в них нарушается подвижность, вплоть до полной утраты движений.

Системная склеродермия — заболевание, при котором уплотняется соединительная ткань, входящая в состав кожи и внутренних органов, нарушается кровообращение в мелких сосудах.

При синдроме Шегрена иммунная система атакует железы, в основном слюнные и слезные. Больных беспокоит сухость глаз и во рту, повышенная утомляемость, боли в суставах. Болезнь может привести к проблемам с почками, легкими, пищеварительной и нервной системой, сосудами, повышает риск лимфомы.

Системные васкулиты — группа, включающая около 20-ти заболеваний, при которых развивается воспаление в стенках сосудов, в итоге нарушается работа внутренних органов. Наиболее распространенные васкулиты: узелковый периартериит, неспецифический аортоартериит, гранулематоз Вегенера, геморрагический васкулит.

Проявления системных заболеваний соединительной ткани бывают очень разными, и даже опытный врач-терапевт не всегда может правильно заподозрить заболевание. В медицинском центре «Медицина 24/7» вы можете получить консультацию ревматолога, пройти все необходимые исследования, сдать анализы. При любых симптомах, которые беспокоят достаточно долго, нужно посетить врача. Вовремя установленный диагноз и эффективное лечение помогут избежать возможных осложнений и свести к минимуму риски. Звоните: +7 (495) 230-00-01

Медучреждения, в которые можно обратиться

Общее описание

Смешанное заболевание соединительной ткани (СЗСТ), его еще называют синдромом Шарпа — это аутоиммунное заболевание соединительной ткани, манифестирующееся сочетанием отдельных симптомов таких системных патологий, как ССД, СКВ, ДМ, СШ, РА. По обыкновению, сочетаются два-три симптома вышеперечисленных болезней. Заболеваемость СЗСТ составляет примерно три случая на сто тысяч населения, страдают, в основном, лица женского пола зрелого возраста: на одного заболевшего мужчину приходится десять заболевших женщин. СЗСТ имеет медленно прогрессирующий характер. В отсутствие адекватной терапии смерть наступает от инфекционных осложнений.

Несмотря на то, что до конца причины заболевания не ясны, считается установленным фактом аутоиммунный характер заболевания. Это подтверждается наличием в крови пациентов с СЗСТ большого количества аутоантител к полипептиду, связанному с рибонуклеопротеином (RNP) U1. Их принято считать маркером данного заболевания. СЗСТ имеет наследственную детерминацию: практически у всех больных определяется наличие HLA-антигена В27. При вовремя начатом лечении течение болезни благоприятное. Изредка СЗСТ осложняется развитием гипертензией малого круга кровообращения и почечной недостаточностью.

Симптомы смешанного заболевания соединительной ткани

-

побледнение кончиков пальцев рук и ног после психоэмоционального напряжения либо воздействия холода;

побледнение кончиков пальцев рук и ног после психоэмоционального напряжения либо воздействия холода; - чувство зябкости кистей рук и стоп;

- отечность пальцев рук или кистей;

- артралгии;

- скованность суставов по утрам;

- полиартрит;

- полимиозит проксимальных частей конечностей;

- уплотнение мышц;

- мышечная слабость;

- сосудистые звездочки на коже;

- появление на коже красных, либо белых пятен;

- облысение;

- гиперпигментация вокруг глаз;

- сухость во рту;

- затрудненное проглатывание сухой и плохо пережеванной пищи;

- фотофобия;

- покраснение глаз;

- лихорадка;

- увеличение регионарных лимфоузлов;

- нарушение глубины, частоты и ритма дыхания;

- гематурия.

Диагностика смешанного заболевания соединительной ткани

Представляет определенные трудности, так как СЗСТ не имеет специфической клинической симптоматики, имея сходные черты со многими другими аутоиммунными заболеваниями. Общеклинические лабораторные данные также неспецифичны. Тем не менее, для СЗСТ характерны:

- ОАК: умеренная гипохромная анемия, лейкопения, ускорение СОЭ.

- ОАМ: гематурия, протеинурия, цилиндрурия.

- Биохимия крови: гипер-γ-глобулинемия, появление РФ.

- Серологическое исследование: повышение титра АНФ при крапчатом типе иммунофлюоресценции.

- Капилляроскопия: склеродерматозно-измененные ногтевые валики, прекращение капиллярного кровообращения в пальцах рук.

- Р-графия грудной клетки: инфильтрация легочной ткани, гидроторакс.

- ЭхоКГ: экссудативный перикардит, патология клапанов.

- Функциональные легочные тесты: легочная гипертензия.

Безусловным признаком СЗСТ является наличие в сыворотке крови анти–U1-RNP-антител в титре 1:600 или более и 4-х клинических признаков.

Лечение смешанного заболевания соединительной ткани

Целью лечения являются контроль симптомов СЗСТ, поддержание функции органов-мишеней, профилактика осложнений. Пациентам рекомендуется вести активный образ жизни, соблюдать диетические ограничения. В большинстве случаев лечение проводится амбулаторно. Из лекарственных препаратов наиболее часто используют НПВС, кортикостероидные гормоны, противомалярийные и цитостатические средства, кальций-антагонисты, простагландины, ингибиторы протонной помпы. Отсутствие осложнений при адекватной поддерживающей терапии делают прогноз заболевания благоприятным.

Основные лекарственные препараты

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

- Преднизолон (синтетический глюкокортикоидный препарат). Режим дозирования: при лечении СЗСТ стартовая доза преднизолона составляет 1 мг/кг/сут. до достижения эффекта, затем медленное (не более 5 мг/нед.) снижение дозы до 20 мг/сут. Дальнейшее снижение дозы на 2,5 мг через каждые 2-3 нед. до поддерживающей дозы 5-10 мг (в течение неопределенно долгого времени).

- Азатиоприн (Азатиоприн, Имуран) — иммунодепрессивный препарат, цитостатик. Режим дозирования: при СЗСТ применяют внутрь из расчета 1мг/кг/сут. Курс лечения длительный.

- Диклофенак натрия (Вольтарен, Диклофенак, Диклонат П) — нестероидное противовоспалительное средство с анальгетическим эффектом. Режим дозирования: средняя суточная доза диклофенака при лечении СЗСТ составляет 150 мг, после достижения терапевтического эффекта ее рекомендуется снизить до минимально эффективной (50-100 мг/сут).

- Гидроксихлороквин (Плаквенил, Иммард) — антималярийный препарат, иммунодепрессант. Режим дозирования: взрослым (включая лиц пожилого возраста) препарат назначают в минимальной эффективной дозе. Доза не должна превышать 6.5 мг/кг массы тела в сутки (рассчитывается по идеальной, а не по реальной массе тела) и может составлять или 200 мг, или 400 мг/сут. У пациентов, способных принимать 400 мг ежедневно, начальная доза — по 400 мг ежедневно в несколько приемов. При достижении очевидного улучшения состояния доза может быть снижена до 200 мг. При уменьшении эффективности поддерживающая доза может быть увеличена до 400 мг. Препарат принимается вечером после еды.

Рекомендации

Рекомендуется консультация ревматолога.

Что нужно пройти при подозрении на заболевание

Общий анализ крови

Отмечаются умеренная гипохромная анемия, лейкопения, ускорение СОЭ.

Анализ мочи общий

Выявляются гематурия, протеинурия, цилиндрурия.

Биохимический анализ крови

Характерна гипер-γ-глобулинемия, появление РФ.

Рентгенография

При Р-графии грудной клетки отмечаются инфильтрация легочной ткани, гидроторакс.

Эхокардиография

При ЭхоКГ выявляются экссудативный перикардит, патология клапанов.